1089ブログ

お蔭様で多くの方々にご覧いただいている特別展「出雲―聖地の至宝―」(2012年10月10日(水)~11月25日(日)、本館特別5室・4室)。

今回は、その2章「島根の至宝」の作品のなかから、実に奇妙な銅鐸をご紹介しましょう。

2章の入口を入ると正面に鈕(吊り手)が欠けた小さな銅鐸が展示してあります。

皆さん、展示ケースに近づいてこの銅鐸をよーくご覧ください。特に、身の上半にあけられた二つの丸い孔(あな)の間にご注目!

何か見えませんか?

島根県指定文化財 銅鐸 伝出雲出土

弥生時代中期 現存高 22.3cm

島根・八雲本陣記念財団蔵

「よく見えないよ!」

「ちょっと待って! 眼のようなものが・・・。 あっ、顔だ!!」

その通り!

ライトに照らされて浮かび上がる妖しげな顔。

眉とともに目尻が極端に長く表現された特徴的な眼。そして大きな鼻。そこには口の表現はありません。静かに何ものかをにらみつけているかのようなその独特な眼は、悪霊や邪悪なものすべてをにらみ威嚇する「邪視(じゃし)」を表現したものとも言われています。

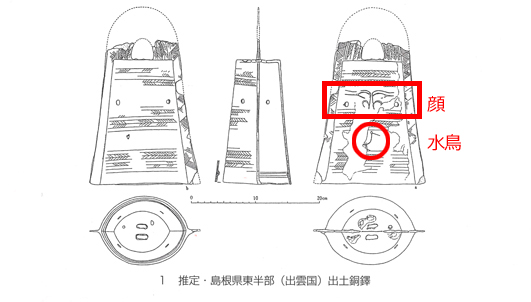

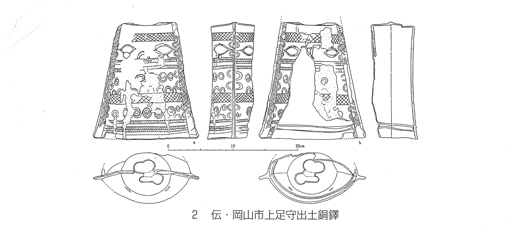

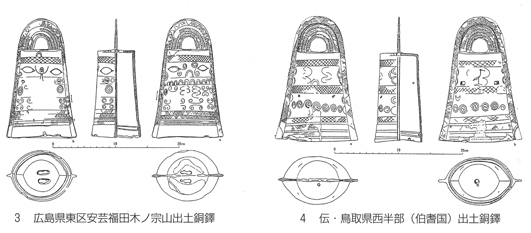

こうした邪視文をもつ銅鐸は、明治24年(1891)に、最初に広島県福田(木ノ宗山)で発見されたことから「福田型銅鐸」とも呼ばれています。その数はきわめて少なく、中国地方から4個の発見が知られるのみでした。しかし、昭和55年(1980)、佐賀県鳥栖市教育委員会の発掘調査で、これと同型式の銅鐸の鋳型が発見されました。これによって、これまで銅鐸分布圏外にあった九州でも銅鐸の生産が行われていたことが明らかとなってきました。そして平成10年(1998)、佐賀県吉野ヶ里遺跡から待望の銅鐸が発見。その型式は福田型であり、しかもこの伝出雲銅鐸と同じ鋳型で鋳造された同笵銅鐸であることがその後の調査で明らかとなりました。こうした一連の発見により、佐賀地域で福田型銅鐸が製作され、それが出雲まで運ばれたことが指摘されるようになってきたのです。

これらの銅鐸に表現された邪視文は、ここに見られるような写実的なものからはじまり、次にその眼のみが表現され、やがて本来きわめて重要であったはずのその眼も消え去り、その空間のみが存在するという変遷をたどります(下図参照)。

井上洋一 福田型銅鐸の再検討 福田型銅鐸 『古代青銅の流通と鋳造』鶴山堂1999より

神の顔とも表現されるこの邪視文は、その下に表現された水鳥とともに、銅鐸の謎を解く重要な鍵となっています。

ところで、この銅鐸は、長く木幡家に「花器」として伝えられてきました。

なんと、銅鐸が花器に使われていた!?

銅鐸の周囲には魚の鰭のように飛び出した部分があります。その左右の鰭の下方に注目すると、そこには孔が開けられた痕跡がみられます。この孔(今は埋められています)に紐や針金などを通し、銅鐸を逆さに壁や柱などに吊るし、花器として用いていたようです。このように銅鐸を花器に変身させた例は他にもありますが、その多くは、江戸時代ころに改変されたのではないか。奈良文化財研究所の難波洋三さんの見解です。

それにしても銅鐸を花器にしてしまうとは・・・。時の趣味人には脱帽ですね。

特別4室入ってすぐ正面に展示しているこちらの銅鐸をぜひご覧ください。

カテゴリ:研究員のイチオシ、考古、2012年度の特別展

| 記事URL |

posted by 井上洋一(学芸企画課長) at 2012年11月02日 (金)

今回の特集陳列「動物埴輪の世界」(2012年7月3日(火)~10月28日(日))では、コーナーの最後に、装飾付須恵器を展示しています。

装飾付須恵器は、古墳時代後期(6世紀頃)に古墳における葬送儀礼に用いるために製作されたもので、人物や動物の小像がつけられています。

しばしば群像のような表現であらわされ、当時の人々の何らかの世界観を反映したものと考えられています。

(左)展示全景、(右)須恵器部分

大きく、インパクトのある動物埴輪と比べて、装飾付須恵器は小さく形も地味で、印象は薄いものかもしれません。

けれども、装飾付須恵器の小像群は動物埴輪とは、また違った古墳時代の人と動物の関わりを物語ってくれます。

埴輪では犬、猪、鹿などによって狩猟の場面があらわされていますが、装飾付須恵器でも同様の場面があらわされている場合があります。

岡山県赤磐市可真(かま)上出土の装飾付須恵器には、動物埴輪と同様に猪を追い立てる犬の姿があらわされています。

子持装飾付脚付壺 岡山県赤磐市可真上出土 古墳時代・6世紀

ところが、猪に向けて矢を射る人物の姿は表現されていません。

そのかわり、巨大な猪の背中に飛び乗った人間の姿があらわされています。

猪は非常に頑丈な動物で、矢を射ただけでは仕留めることができないことはもちろんです。

ちなみに、静岡県浜松市の蜆塚貝塚からは鹿のお尻の骨が出土していますが、石鏃のまわりを覆うように骨が再生しています。

矢で射られながらも一度はうまく逃げのびたものの、二度目には仕留められてしまったようです。

やはり、猪を仕留めるためには、埴輪の狩猟場面で表現されているように矢で射るだけではとても無理です。

貝塚などから出土する猪の頭骨は、眉間(みけん)のあたりが壊されていますが、これは最終的に仕留めるために加えられた打撃の跡と考えられます。

このように考えてくると、装飾付須恵器にあらわされている巨大な猪に飛び乗った人物は、まさに猪を仕留めようとする場面をあらわしているのでしょう。

こうした生々しい場面は、なぜか埴輪では表現されていません。

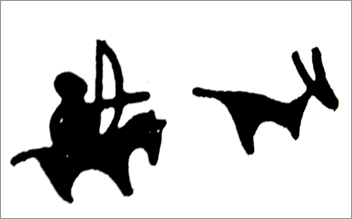

一方、同じく岡山県可真上出土の装飾付須恵器には馬上から鹿を射る人物の姿も表現されています。

子持装飾付脚付壺(部分) 岡山県赤磐市可真上出土 古墳時代・6世紀

こうした場面も埴輪には表されません。どういうことでしょうか。

しかし、さまざまなモチーフが描かれたことで知られる装飾古墳の中にも、狩猟の場面を表していると考えられる例があります。

装飾横穴墓として著名な福島県泉崎4号横穴では、同様に馬上から鹿を射る人物の姿が描かれているのです。

福島県泉崎村泉崎横穴壁画部分[佐原真論文1995 『装飾古墳が語るもの』 国立歴史民俗博物館より]

遠く離れた岡山県の装飾付須恵器と福島県の装飾古墳という相互に関連する可能性の低い資料において、共通する場面が表されていることは、大いに注目すべきでしょう。

これらの事実は、6世紀の日本列島において、広く馬上から鹿を射る狩りが行われていたことを示していると考えられます。

装飾付須恵器には古墳時代の人と動物との日常的な関わりが、稚拙ながらも躍動感のある姿で表されているといえます。

その一方で、埴輪にあらわされた動物たちは、王の儀礼を象徴的に示すものに限定されていたのではないかと考えられます。

「動物埴輪の世界」と題して展示した埴輪群像は、古墳時代の人と動物との関わりを表現しているというよりも、古墳時代の特定の人々にとっての動物観をあらわしたものであったと考えられます。

しかし、彼らが動物と関連づけてイメージしていた「世界」を復原するには、まだまだ研究が必要な段階にあるといえます。

皆さんも今回の展示資料をご覧になって、柔軟に考えてみて頂けたらと思います。

これまでの記事

特集陳列「動物埴輪の世界」の見方1

特集陳列「動物埴輪の世界」の見方2─鳥形埴輪・鶏編

特集陳列「動物埴輪の世界」の見方3─鳥形埴輪・水鳥編

特集陳列「動物埴輪の世界」の見方4─犬と猪・鹿の狩猟群像

特集陳列「動物埴輪の世界」の見方5─番外編

特集陳列「動物埴輪の世界」の見方6─馬形埴輪1

特集陳列「動物埴輪の世界」の見方7─馬形埴輪2

| 記事URL |

posted by 山田俊輔(考古室研究員) at 2012年10月20日 (土)

前回に引き続き、今回の特集陳列「動物埴輪の世界」(2012年7月3日(火)~10月28日(日))の重要なテーマの一つ、馬形埴輪について考えてみたいと思います。

馬形埴輪は出土数も多く、ほかの動物埴輪には見られない多様な装具や装飾(馬具)を備え、(また大型で見栄えもしますので・・・)どこの埴輪の展覧会でも、人物埴輪と並んで埴輪の代表として欠かすことの出来ない存在です。

現代でも馬は時代劇や競馬などでお馴染みですが、そもそも馬はいつ頃から日本列島に棲んでいたのでしょうか。

展示全景(左から:鳥形埴輪、犬・猪・鹿形埴輪、馬形埴輪、装飾付須恵器)

人と馬の関係は「乗馬」に象徴されているともいえますが、その起源は西アジアのイラン地方で始まったとされ、次第に人間が乗る「鞍」と馬をコントロールする「手綱(たづな)や轡(くつわ)」が整備されました。

その明確な例は、紀元前1000年頃から西アジアのアッシリアの浮彫などに見られます。

やがて、中央アジアのスキタイ民族(B.C. 6~3世紀)などの影響で広くユーラシア大陸に拡がり、紀元前5世紀頃にはローマ軍でも重装歩兵と騎兵が一般的な存在となっていました。

ちなみに、我々がよく目にする馬のシンボルともいえる蹄鉄(ていてつ)は、蹄が冷湿な環境では歪みや裂けを生じて炎症を起こすことから生み出されたものです。

ローマ時代には蹄のサンダル(!)が考案されており、(通説では)9世紀頃になって釘で固定する蹄鉄が発明されたそうです。

一方、お隣の中国では、殷代(BC.1600~1100年)後期に(ローマの戦車によく似た)2輪車の戦車の使用が始まり、西周(BC.1100~756年)末期の紀元前8世紀頃から青銅や鉄製の轡がみられます。

やがて春秋・戦国時代(BC.770~221年)末期の紀元前4世紀頃から、騎馬戦法を駆使する北方遊牧民族の匈奴(B.C.4 ~A.D.1世紀)が中原にしばしば侵入するようになり、紀元前3世紀以降、漢代(B.C.206~A.D.8年)には中国の農耕民族と激しく対立していました(あの万里長城建設の“原動力”ですね)。

紀元後の後漢代(A.D.25~220年)になると、(乗馬が不得手であった・・・)農耕民族が乗降り用の鐙(あぶみ)を発明して、現在の馬具の形が完成されたと考えられています。

東アジアの乗馬の風習と馬具の源流はここに起源が求められ、4~5世紀には中国東北地方や朝鮮半島に馬の飼育を伴って拡大し、やがて日本列島にも伝えられました。

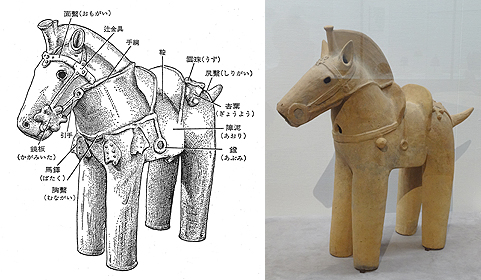

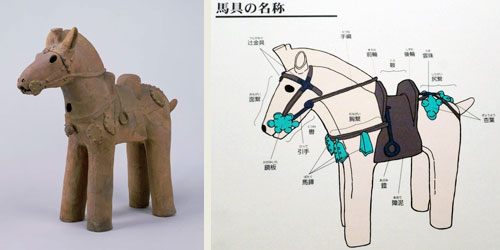

このようにして生まれた馬具は、 (少々堅苦しくて恐縮ですが…) 機能面から大きく四つに分けられます。

(左)馬具の名称 (世界考古学事典・上「馬具」平凡社、1979年より:モデルは今回展示されている埴輪 馬 (埼玉県熊谷市上中条日向島出土 古墳時代・6世紀)です)

(右)埴輪 馬 群馬県大泉町出土 古墳時代・6世紀

第一は、馬を制御する轡・手綱と、これらを繋(つな)いで頭に固定する面繋(おもがい)です。

第二は、乗馬用の鞍・鐙および障泥(あおり)などと、これらを固定する胸繋(むながい)・尻繋(しりがい)があります。

第三はさまざまな装飾具で、面繋・尻繋の交点に付ける雲珠(うず)・辻金具をはじめ、純粋に装飾として付加された杏葉(ぎょうよう)や馬鐸・馬鈴などがあり、第四には戦闘用の馬冑・馬甲などの馬鎧(うまよろい)などがあります。

日本列島の馬具は、弥生時代中・後期の西北九州地方で(“王墓”とも呼ばれる)多数の副葬品をもつ有力な甕棺墓などから出土する稀少な輸入品の馬鐸や車馬具を除けば、古墳時代の4世紀末頃から古墳の副葬品として現われ、5~6世紀に広く普及しました。

このように、馬は古墳時代の途中から、新来の“最先端の乗り物”として登場したことが判ります。

それでは、馬形埴輪の特徴を見てゆきましょう。

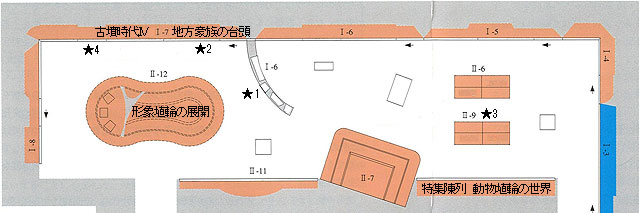

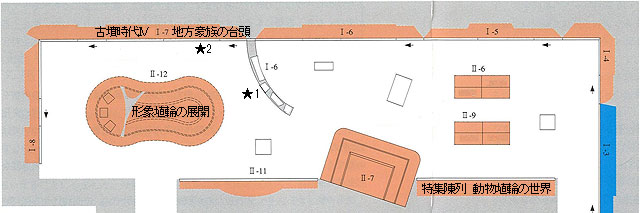

比較する馬具は、前回(第5回)でもご紹介した考古展示室奥の馬具展示コーナー[古墳時代V・地方豪族の台頭](見取図:★2)と、特集陳列展示ケースの前にある覗きケース(見取図:★3)に展示されています。

考古展示室見取図(I-4~6:古墳時代 I~III[3~5c]、Ⅰ-8:古墳時代V[7c])、II-7:テーマ・埴輪と古墳祭祀、II-9: テーマ・実用馬具の変化─改良と機能の向上─)

まず頭部ですが、口の両脇には轡が外れないように先端に鏡板が付けられ、そこから後方に引手(ひきて)と手綱が表現されています。

また、轡・鏡板を固定するベルトと、その交点に付けられた辻金具もリアルに表現されています。

鏡板はもっとも目立つ部分ですので、実用的なリングだけの素環(そかん)鏡板のほか、鈴付やf字形などのさまざまなバリエーションがあります。

馬形埴輪と馬具1:(上左)重要文化財 埴輪 馬(頭部) 埼玉県熊谷市上中条日向島出土 古墳時代・6世紀、(上中)鈴付鏡板付轡、(上右)辻金具とベルト飾金具、(下左) 埴輪 馬(頭部) 群馬県大泉町出土 古墳時代・6世紀、下中)素環鏡板付轡、(下右) f字形鏡板付轡

ちなみに、頭の天辺(てっぺん)にある先が平たい棒状の飾りのようなものはタテガミの先端を束ねたもので、首筋まで続く部分も先端をカットして(おそらく・・・)“立てている”様子がうかがえます。

ほかに長い髪のままの(“ロン毛”の)馬形埴輪も見つかっていますので、(もちろん古墳時代の馬が短髪な種であった訳ではなく)まさにモヒカン刈りのような・・・パンク(?)な髪型に整えられていたらしいことには驚かされます。

次に、胴部中央に載せられる鞍と、胴体に巻き付けられる胸繋と尻繋はどうでしょうか。

古墳時代の鞍は(人間が乗る自転車のサドルにあたる)2または4本の居木(いぎ)と、前輪・後輪(しずわ)から成る前後の鞍橋(くらぼね)から構成されることが特徴です。

その鞍からは乗馬に必要な輪鐙が吊り下げられ、両脇部には泥除けの障泥(あおり)が装着されています。

鞍を固定する前後の胸繋・尻繋のベルトには、たくさんの馬鐸・馬鈴や鈴付杏葉が吊り下げられています(ガラガラと・・・ずいぶんと賑やかそうですね)。

尻繋のベルトの交点にはやはり辻金具が付けられ、ベルトがもっとも交差する中央部分には、多脚の雲珠が取り付けられていた様子が表現されています。

馬形埴輪と馬具2:(上左) 重要文化財 埴輪 馬 埼玉県熊谷市上中条日向島出土 古墳時代・6世紀、馬具:(上中)馬鐸、(上右)輪鐙、(中左・下左)埴輪 馬(胸部・尻部) 群馬県大泉町出土 古墳時代・6世紀、(中中)小型馬齢・大型馬齢、(中右)剣菱形杏葉、(下中)鈴付杏葉、(下右)雲球

このように見てくると、埴輪に表現された馬は金銀で飾られた実に煌(きら)びやかな各種の馬具で飾られていたことが判ります。

これらは「飾り馬具」と呼ばれる装飾性が高い特別な製品で、当時輸入に頼っていた金銀などの稀少な貴金属をふんだんに使用した“豪華な”馬具ということができます。

さて、人類は乗馬の他に、古来、耕作や牽引・戦闘などのさまざまな場面に馬を利用し、それぞれに相応しい馬具を使い分けてきました。

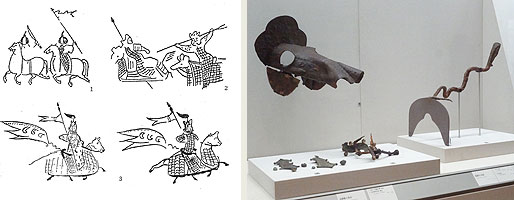

たとえば、東アジアで戦闘に用いられた馬には馬鎧(馬冑・馬甲)が装備され、文献記録や高句麗の古墳壁画は5世紀頃の中国東北部や朝鮮半島における騎兵同士の激しい戦闘の様子を伝えています。

ところが、日本列島の馬形埴輪には耕作・牽引などに適した馬具は付けられていませんし、ましてや大陸の騎兵にみられるような激しい戦闘に耐えるような装備はほとんど見当たりません。

古墳から出土した少数例の馬冑(見取図:★4)なども稀少な舶載品とみられ、馬具としてはごく少数の特殊な例にすぎません。

大多数の馬形埴輪からは、少なくとも古墳時代の馬が農耕や戦闘に従事していた様子をうかがうことはできません。

(左)高句麗の古墳壁画(朝鮮民主主義人民共和国・5~6世紀)[福尾正彦論文2005『東アジアと日本の考古学』III、同成社より]

(右)模造 馬冑(原品=和歌山県大谷古墳出土・古墳時代・5~6世紀)・蛇行状鉄器(奈良県団栗山古墳出土・古墳時代・6世紀)

こうしてみると、埴輪に象(かたどら)れた馬は乗馬に最大の「関心」があったようです(といっても馬の特性でもあるスピードが重視された様子はありません…)。

それも金銀に彩られたさまざまな馬具を鏤(ちりば)めた豪華な“いでたち”です。

ほかの動物埴輪と比べても、著しく“人の手が加わった”姿が特徴で、特定階層の人物と(まさにベタベタの・・・)深い関係にあったことは否めません。

おそらく当時の人々も、古墳に樹(た)てられた馬形埴輪を見ることによって、葬られた人物が(最先端の…)豪華な“乗り物”を所有することができた社会的地位の高い人物であることを容易に想像できたことでしょう。

現代ならば、さしづめ(やや古いですが・・・)戦後のロールスロイスか、キャデラックといったところでしょうか。

やはり、馬形埴輪の場合でも「動物埴輪の“キーワード”」を通して、その性格を読み取ることができそうです。

動物埴輪は鳥類や哺乳類・魚類など、実にさまざまな動物が採り上げられていましたが、その種類は人間社会と関係の深い動物が選ばれて造形されていました。

その背景には、古墳時代の人々の時間や生命(魂)に対する考え方や王権や神に関する世界観が隠されていることがうかがえます。

さらに、社会的地位の象徴などの意味も含まれていたと考えることができました。

これまでに見てきましたように、動物埴輪はいわば当時の社会の“鏡”のような存在であったことがお解かり頂けたことと思います。

このような視線(“眼”)でもう一度、(一見?イヤよく見てもやはり、かわいらしい…)動物の埴輪たちに込められた当時の人々のメッセージを読み取って頂ければ幸いです。

これまでの記事

特集陳列「動物埴輪の世界」の見方1

特集陳列「動物埴輪の世界」の見方2─鳥形埴輪・鶏編

特集陳列「動物埴輪の世界」の見方3─鳥形埴輪・水鳥編

特集陳列「動物埴輪の世界」の見方4─犬と猪・鹿の狩猟群像

特集陳列「動物埴輪の世界」の見方5─番外編

特集陳列「動物埴輪の世界」の見方6─馬形埴輪1

| 記事URL |

posted by 古谷毅(列品管理課主任研究員) at 2012年10月15日 (月)

特集陳列「動物埴輪の世界」(2012年7月3日(火)~10月28日(日))の主なラインナップ、鶏・水鳥形埴輪と犬・猪・鹿形埴輪に続いて最後を飾るのは馬形埴輪です。

馬形埴輪は動物埴輪でもっとも数が多く、また大型の目立つ存在ですが、他の動物埴輪にはみられないさまざまな装飾をもつことが特色です。

多くの教科書や切手にも採り上げられていますので、少しでも埴輪に興味のある方なら誰もがご存知のことと思います。

馬形埴輪展示部分(全景)

左:埴輪 馬 大阪府堺市 伝仁徳陵古墳出土 古墳時代・5世紀 宮内庁蔵

中:重要文化財 埴輪 馬 埼玉県熊谷市上中条日向島出土古墳時代・6世紀

右:埴輪 馬 群馬県大泉町出土 古墳時代・6世紀

馬といえば、競馬やレジャーなどでしばしばテレビ・スポーツ紙に登場し、先日のロンドンオリンピックでも、馬術の日本代表選手が大会最高齢ということで注目を浴びたことは記憶に新しいところです。

また、モータリゼーションの現代でも乗り物の「推進力」は、(あの鉄腕アトムも・・・)「馬力」で表示されますし、演劇からきた「馬脚をあらわす」をはじめ、「馬齢を重ねる」「馬の耳に念仏」などの慣用句は誰もがピンとくる表現で、日常会話(日本語)の中にも深く埋め込まれています。

現在では、馬は競馬・観光などの特定の利用に限定されますが、ほんの半世紀ほど前までは農村はもとより街中でも、農事の耕作・運搬や馬車・荷車の牽引に利用され、日常的にお目にかかる馴染(なじ)み深い動物でした。

時代劇でもいろいろな場面に登場し、江戸時代以前の人々の生活にもっとも密接な動物であったといっても過言ではありません。

そういえば、「人馬一体」などという表現もありますね。

まず、馬の起源とその特徴を見ておきましょう。

化石を研究する古生物学によれば、約6500万年前の始新世に北アメリカの森林地帯に棲(す)んでいた草食動物(エオヒップス)が草原に進出して暮らすうちに、進化してエクウスと呼ばれるウマの祖先が誕生したといわれています。

この間に肉食動物から逃れるために、(最初は私たちと同じような)四肢の5本指は草原を駆け廻るのに適した形に変化し、(人間で言えば・・・)“中指”が著しく長大に発達しました。

また、体格の大型化とともに、先端の爪は変化して蹄(ひづめ)となり、馬の体の特徴が出来上がりました。

ウマ類の進化図(E.ギエノー(日高利隆訳)1965 『種の起源』文庫クセジュ174、白水社より)

われわれ人類が誕生した氷河期(約600万年~1万3千年前)には、地続きとなったユーラシア大陸にも移動して、現在のヨーロッパ・アフリカの草原地帯にまで活動範囲を拡げていったようです。

このような蹄をもつ草食動物を有蹄(ゆうてい)類といいますが、蹄の特徴から大きく2種類に分かれます。

一つは、ウマを代表とする単数の蹄をもつ奇蹄(きてい)類です。

もう一つは、“中指と薬指”が変化して2つの蹄をもつ偶蹄(ぐうてい)類で、イノシシやシカ・ヤギなどが“代表選手”です。

同じ四つ足動物でも肉食動物のオオカミを祖先にもつイヌの仲間や、(動物埴輪にはありませんが・・・)ライオンやヒョウなどのネコ科の動物は、ご存知のように5本の指と鋭い爪をもっています。

そこで、動物埴輪の脚先に注目してみると、興味深いことに気がつきます。

猪と馬の埴輪の(キュッと引き締まった形の良い・・・)脚を後ろから見ると、脚先の裏に鋭い三角形のスリット(???)が入っています(ハイヒール・・・ではありません)。

(念のために・・・)やはり犬形埴輪にはありませんので、これらはまさに有蹄類の蹄(!)を表したものということが判ります。

猪・馬・犬形埴輪部分(脚先後部):

左:重要文化財 埴輪 猪(前脚) 群馬県伊勢崎市境上武士出土 古墳時代・6世紀

中:馬埴輪 馬 (脚部) 群馬県大泉町出土 古墳時代・6世紀

右:埴輪 犬(前脚) 群馬県伊勢崎市境上武士出土 古墳時代・6世紀

これまで(第2・3回)に見てきた鶏・水鳥形埴輪では、頭部の嘴(くちばし)や鶏冠(とさか)などに加えて、脚先には蹴爪(けづめ)や水掻きなどが表現されていました。

また、同じ四つ足動物の埴輪でも、それぞれに特徴的な体型や頭部表現のほかに、このように動物種によって脚先までが見事に造り分けられていたことが判ります。

これらの独特な表現からは、まずは造形する動物の特徴を的確に捉える、という埴輪製作者(工人)の“基本姿勢”がうかがわれ、その鋭い観察眼と的確な表現力には驚かされます。

このように動物埴輪は、一定のルールに基づいて造形されていたことを想定することができそうです。

埴輪の製作者は、いわば「動物埴輪の“キーワード”」を埋め込むことによって、それを見る人々にメッセージを伝えようとしていたに違いありません。

動物埴輪の性格を知るためには、現代のわれわれも当時の人々と同じ“目線”で埴輪を「見る」ことが重要と思います。

ここに動物埴輪を「読み取る方法」のヒントが見えてきたようです。

さて、そもそもこのような馬は、いつ頃から日本列島に棲んでいたのでしょうか。

また、馬形埴輪に表現されている多種・多様な馬具には、どのような意味があったのでしょうか。

これらのご紹介は少々話が長くなりそうですので、(残念ですが・・・)次回にしたいと思います。

*****************************************

ところで、前回(第5回)のクイズの答えは、もうお分かりでしょうか。

ヒントは「お尻と脚の向き」にありました。

すでに、これまで(第2~6回)にお付き合い頂いた皆さんは、鳥形埴輪や四つ足動物形の埴輪には相当詳しくなっておられますので・・・、すぐに見つけられたことと思います。

左:埴輪 水鳥 大阪府羽曳野市 伝応神陵古墳出土 古墳時代・5世紀、右:水鳥形埴輪展示部分(全景)

そう・・・、水鳥形埴輪群の後列右端に“居る”、丸々とした体型の彼(?)です!

(頸部をまったく欠いていますが・・・)水掻きのある右側(右脚)の脚先が向こう側に向いていますので、こちらには(丁度人間の)“踵(かかと)”に見える部分(実は趾(あしゆび)の付け根ですが・・・)が見えています。

よく見ると、翼の羽毛の向きも逆ですね。

大変恐縮ですが、(胴体が向こう向きですので・・・)こちらにはふっくらとした「お尻」を向けています(申し訳ありません・・・)。

失礼致しました!

これまでの記事

特集陳列「動物埴輪の世界」の見方1

特集陳列「動物埴輪の世界」の見方2─鳥形埴輪・鶏編

特集陳列「動物埴輪の世界」の見方3─鳥形埴輪・水鳥編

特集陳列「動物埴輪の世界」の見方4─犬と猪・鹿の狩猟群像

特集陳列「動物埴輪の世界」の見方5─番外編

| 記事URL |

posted by 古谷毅(列品管理課主任研究員) at 2012年10月08日 (月)

今回は、特集陳列「動物埴輪の世界」(2012年7月3日(火)~10月28日(日))に関連したいくつかのトピックをご紹介します。

特集陳列が行われている考古展示室には、ほかにも動物埴輪が展示されています。

まず、特集陳列の展示ケースから見て奥に、広い展示室の中央を仕切るように設置されている弓なりに弯曲した壁形ケースがあります。

考古展示室見取図(Ⅰ-4~6:古墳時代Ⅰ~Ⅲ[3~5c]、Ⅰ-8:古墳時代Ⅴ[7c]、Ⅱ-7:テーマ・埴輪と古墳祭祀)

左(南)端の3面ガラスのケースには、大阪府伝安閑天皇陵古墳から出土したと伝えられる重要文化財のカットグラス(ガラス碗)が展示され、両面には大小の窓形展示ケースが配置されています。

奥にある人物埴輪などを展示する(前方後円墳をイメージした)ヒョウタン形展示台[テーマ・形象埴輪の展開]と向かいあう位置に、小さな窓形展示ケースがあります(見取図★1)。

現在、ここには特集陳列に合わせて、重要文化財の猿形埴輪を展示しています。

腰部から下と両腕部分が失われていますが、(窓の外を眺めるように?)頸を傾げてこちらを見つめるような愛らしい表情をもち、当館の形象埴輪の中でももっとも人気の高い埴輪の一つです。

この猿形埴輪は100年(!)以上前の1907(明治40)年に当館に寄託されてから、常設展示などで長らく活用させて頂いてきた経歴があり、明治時代からすでによく知られた有名な埴輪です。

平成11年度に購入の機会を得て当館蔵となり、現在、常設展示やウェブサイトなどでも広く公開・活用されています。

重要文化財 埴輪 猿 茨城県行方市 大日塚古墳出土 古墳時代・6世紀(12月16日(日)まで考古展示室にて展示)

(左)猿形埴輪展示風景、(中)猿形埴輪全景、(右)猿形埴輪部分(背面)

さて前回、鹿形埴輪には振り返るポーズをもつ例が多いことが紹介されましたが、この猿の振り返るような“仕草”には少々別の意味があるようです。

注目点は、この猿の背中の部分です。出土した時に農具などで付いたと考えられる頭部や胴部の傷痕が痛々しい中で、よく見ると背中には数ヵ所の粘土が剥(は)がれたような痕が見られます。

とくに両肩部後ろ側の対称的な位置には、Y字形に繋がる二つの小ぶりな楕円形の剥離があり、背中の大きな剥離痕と併せて考えると、どうやら子猿が両“手”で親猿の背中に必死にしがみついていた姿を想定することが出来ます。

このように考えると、この猿形埴輪の特徴的な仕草は、子猿の様子を心配そうにうかがう母猿の表情といえそうです。

これまでのブログ(第2~4回)でご紹介してきた鶏・水鳥形埴輪や狩猟に関係した猪・犬形埴輪では、首輪や鈴・紐などの人間とのつながりを示す表現の有無、つまり人間が飼育している動物か野生の動物か否かが、いわば“キーワード”でした。

この猿形埴輪には、首輪や鈴などの表現は見られないようですので、野生の猿の姿を象(かたど)った埴輪と考えられます。

実は、猿形埴輪は大変例が少なくほとんど唯一の例で、比較する材料がないためにその意味はまだよく解っていません。

しかし、おそらく他の動物埴輪にはみられない特徴的な“親子”の表現にヒントが隠されているに違いありません。

ここでもう一度、鳥形埴輪を見てみると、これまで(第2回・第3回)に少しだけ触れたツル・サギ形の水鳥形埴輪と鷹形埴輪にも、同じような区別があります。

サギ・ツル形の埴輪はやはり野生の鳥たちを表現していると考えられるのに対し、鷹形埴輪は多くが人物埴輪と一体に表現されるという著しい特徴があります。

また、猛禽類の鷹の特徴である鋭く曲がった嘴(くちばし)や短い頸の表現にとともに、尻尾(しっぽ)に鈴の付いた紐の表現が多いことも顕著な特徴です。

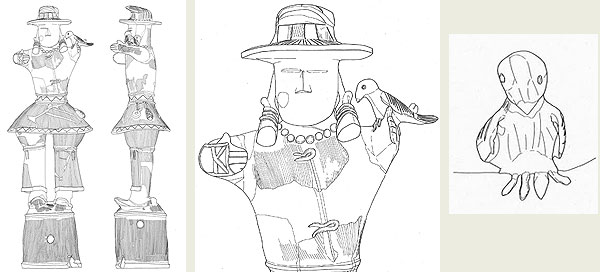

鷹匠形埴輪実測図 (左:全体、右:鷹形部分)(群馬県オクマン山古墳出土)(太田市教育委員会 1999『鷹匠埴輪修復報告書』より)

群馬県オクマン山古墳出土の鷹匠埴輪は、鍔(つば)の付いた立派な帽子に上げ美豆良(みずら)を結い、籠手(こて)を着けた腕に、尻尾に鈴が付いた鷹を止らせていて、まさに“王者の鷹狩”を彷彿(ほうふつ)とさせます。

これらの鷹を象った埴輪は、明らかに鷹狩りの鷹と鷹匠(たかじょう)の姿を表現した埴輪と考えられ、明確に人間社会の一部に位置づけられた鳥の姿を伝えています。

8世紀の万葉集にも、人間に飼われた鷹の姿を描いた次のような表現がみえます。

『万葉集』巻17、第4011番歌、放逸(ハナ)せる鷹を思ひて、夢(イメ)に見て感悦(ヨロコ)びて作る歌一首

「 [前略] 鷹はしもあまたあれど 矢形尾の 吾(ア)が大黒に〔大黒は蒼鷹の名なり〕 白塗りの 鈴取つけて

朝狩りに 五百つ鳥立て 夕狩りに 千鳥踏立て 追うごとに 許すことなく [後略] 」

飼い主はいつもたくさんの鳥を獲って手許に確実に戻ってきた愛鳥の蒼(あお)鷹を「大黒」と名付け、尻尾に銀メッキを施した鈴を付けて可愛がっていた様子が詠われています。

鷹形埴輪にみられた尻尾に鈴を付ける風習との一致も注目されます。

奈良時代には王権の一部としての鷹狩りに加え、貴族階級の人々の間にも鷹狩りの風習が拡がり、愛玩された鷹の姿を伝えています。

(あの“あばれン坊将軍”などの・・・)テレビの時代劇でもおなじみですが、江戸時代の将軍は武勇の嗜(たしな)みとして、しばしば鷹狩りに出掛けたことはよく知られています。

(あまり合戦には役に立ちそうもありませんので・・・)まさに、“王者”のDNAが受け継がれている姿といえます。

鵜や鷹形の埴輪は、鵜飼いや鷹狩りの風習とその性格が古墳時代に遡ることを教えてくれますが、前回紹介された狩猟をモチーフとした埴輪のもつ性格が、中世以降にも引き継がれていることは大変興味深いことです。

これらの鳥形埴輪は、現代にもつながる人間社会とは切っても切れない関係にあった、(もちろん人間の都合ですが・・・)選ばれた動物の姿を表現した造形の典型で、動物埴輪の性格の根本を如実に物語っているといえそうです。

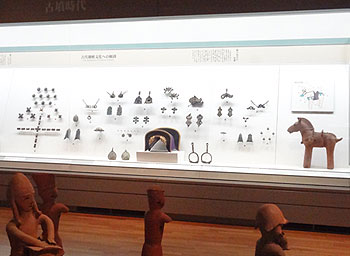

さて、さらに進んで、ヒョウタン形埴輪展示台の向こう側に見える壁付ケースの中にも、馬具展示コーナー[古墳時代IV・地方豪族の台頭]の一部として馬形埴輪が展示されています(見取図★2)。

いわゆる「飾り馬」とよばれる乗馬用の馬を象った埴輪で、金銀色に輝く装飾性の高い鞍や鐙と馬をコントロールする轡のほか、やはり煌(きら)びやかな金銀装の杏葉や雲珠など、各種の飾りが着けられていることが特徴です。

(上)馬形埴輪展示風景、(下左)馬形埴輪 群馬県内出土 古墳時代・6世紀 全景、(下右)馬具名称パネル

このコーナーでは、実際の馬具を種類別にまた年代順に展示していますが、それぞれの装着位置を馬形埴輪と馬具の名称を入れたパネルで示しています。

馬具の名称と用途は少々難しいため(すみません…)、図解と実物の馬形埴輪で分かり易く展示しているコーナーですので、本特集陳列と併せて、是非ご覧ください。

なお、馬形埴輪の意味については、馬や乗馬の歴史なども含めて改めてご紹介する予定です。

最後に、クイズをひとつ・・・。

特集陳列の動物埴輪のうち、“一匹または一羽”だけ、実は観覧者のお客様に少々“失礼な”姿勢(ポーズ?)のヤカラが居ます。

ステージや舞台でも、(人間・動物を問わず)出演者の顔は観客席に向いていることが基本ですので、“あさって”の方向や知らんふりはイケマセンね。

埴輪の遺存状態で大きく壊れている部分が大きかったために、このような向きにしか展示出来なかったのが理由ですが・・・(けっして躾(しつけ)が悪かった訳ではありません)。

これまでのブログ(第1~4回)にお付き合い頂いた読者の皆さんは、すでに鶏・水鳥、犬・猪などの動物の種類を見分けるポイントや、習性や役割を踏まえた動物埴輪の仕草や特徴を読み取る眼が出来上がっていると思いますので、すぐに見つかるものと思います。是非、じっくりと探してみて頂ければ幸いです。

ヒントは、お尻と脚の向きにありそうです。

次回は、馬形埴輪についてご紹介します。

これまでの記事

特集陳列「動物埴輪の世界」の見方1

特集陳列「動物埴輪の世界」の見方2─鳥形埴輪・鶏編

特集陳列「動物埴輪の世界」の見方3─鳥形埴輪・水鳥編

特集陳列「動物埴輪の世界」の見方4─犬と猪・鹿の狩猟群像

| 記事URL |

posted by 古谷毅(列品管理課主任研究員) at 2012年09月26日 (水)