1089ブログ

現在、本館 特別5室で開催中の特別展「運慶 祈りの空間―興福寺北円堂」(11月30日(日)まで)は、この度来場者20万人を達成しました。

これを記念し、京都府からお越しの柳井有佳子さんと東京都からお越しの柳井さち子さん親子に、当館館長藤原誠より記念品と図録を、興福寺の森谷英俊貫首より直筆の色紙を贈呈いたしました。

記念品贈呈の様子。左から森谷貫首、柳井さち子さん、柳井有佳子さん、20万人達成パネルを持つ藤原館長

現在京都の大学に通ってらっしゃる有佳子さんは近隣の歴史ある社寺や、関西の美術館などにもよく足を運ばれるそうです。今回は東京のご実家へのご帰省のタイミングに、お母さま・さち子さんのお声がけで本展へご一緒にお越しくださったとのこと。

有佳子さんは弥勒如来坐像のまなざしや表情を、さち子さんはドラマ等で知る「運慶」の実際の作品をご覧になることを楽しみにご来場いただいたそうです。

会場では、弥勒如来坐像、無著・世親菩薩立像に加えて、かつて北円堂に安置されていた可能性の高い四天王立像(中金堂安置)を合わせた7軀(く)の国宝仏を一堂に展示しています。運慶らによって形成された、鎌倉期北円堂内陣の空間再現を試みた本展。その至高の空間をたっぷりとご堪能ください。

なお、毎週金・土曜日および11月23日(日・祝)は午後8時まで開館しています(入館は閉館の30分前まで)。

会期終了前は混雑が予想されます。ぜひ、夜間開館時にも足をお運びくださいませ。

| 記事URL |

posted by 田中 未来(広報室) at 2025年11月05日 (水)

ただいま本館特別1・特別2室では特集「平安武士の鬼退治―酒呑童子のものがたり―」を開催しています。

“酒呑童子のものがたり”とは、平安時代の武士・源頼光とその四天王が酒呑童子という鬼を退治する物語です。

室町時代後期から多くの美術作品に取り上げられ、時代を超えて人びとに愛されてきました。

さまざまな酒呑童子絵を紹介する本展では、この物語の広がりを紹介するために、江戸時代中期から明治時代につくられた浮世絵も展示しています。

その中から1点を紹介します。

見立大江山 喜多川歌麿筆 江戸時代・18世紀

こちらは、喜多川歌麿が描いた美人画。

手前に7人の女性たちがいて、遠くには富士山が見えます。

酒呑童子となにか関係があるの?と思われるかもしれません。

女性たちの不思議な装いは山伏を模したもので、背中に笈(おい)を背負う姿は、まさに鬼退治に向かう武士たちにそっくりです。

見立大江山(部分)

見立大江山(部分) 酒呑童子絵巻(孝信本)巻上(部分) 伝狩野孝信筆

酒呑童子絵巻(孝信本)巻上(部分) 伝狩野孝信筆

山伏姿となって酒呑童子退治の準備をする頼光たち

見立大江山(部分)

見立大江山(部分)

見立大江山(部分)

見立大江山(部分)

見立大江山(部分)

見立大江山(部分)

| 記事URL |

posted by 村瀬可奈(調査研究課絵画・彫刻室) at 2025年11月04日 (火)

本館特別5室で開催中の特別展「運慶 祈りの空間―興福寺北円堂」も閉幕まで残り1か月をきりました(11月30日(日)まで)。

会場では、鎌倉時代に運慶一門によって復興された祈りの空間をご体感いただけます。

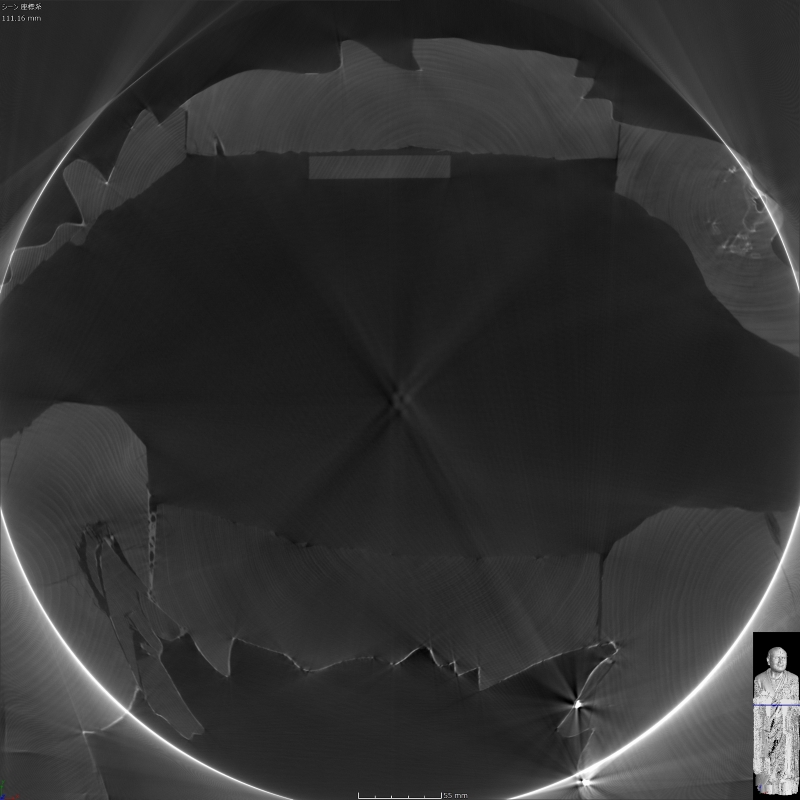

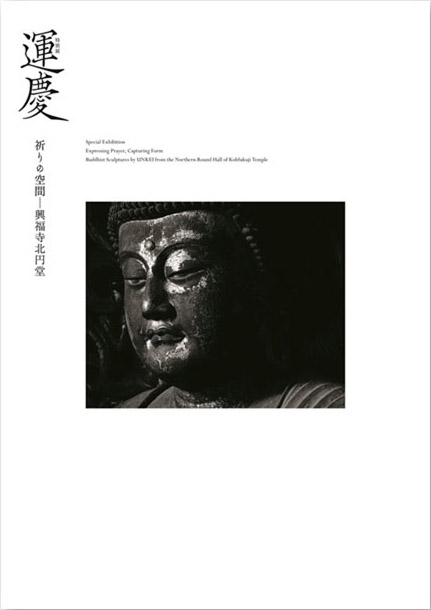

国宝 弥勒如来坐像(部分) 運慶作 鎌倉時代・建暦2年(1212)頃 奈良・興福寺蔵 北円堂安置

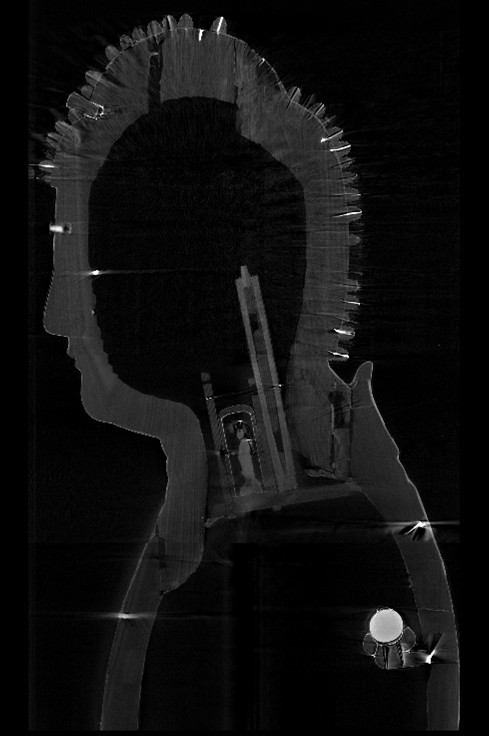

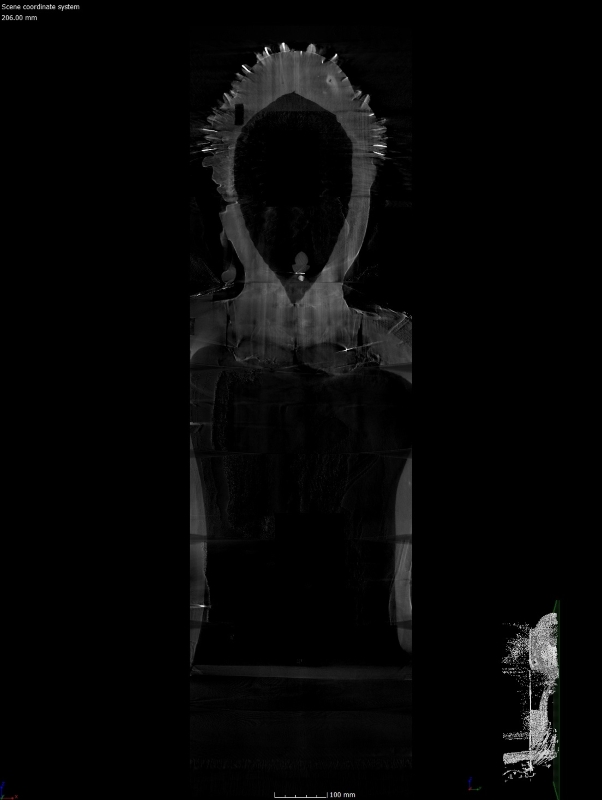

国宝 弥勒如来坐像(部分) 運慶作 鎌倉時代・建暦2年(1212)頃 奈良・興福寺蔵 北円堂安置 同X線断層(CT)(作成:宮田将寛)

同X線断層(CT)(作成:宮田将寛)

(左)特別展『運慶 祈りの空間─興福寺北円堂』公式図録「本編」 (右)特別展『運慶 祈りの空間─興福寺北円堂』別冊図録「展示風景編」

本展の図録は特別展会場特設ショップ、展覧会公式サイト等からご購入いただけます。

| 記事URL |

posted by 冨岡采花(絵画・彫刻室) at 2025年10月31日 (金)

現在、本館特別5室にて開催中の特別展「運慶 祈りの空間―興福寺北円堂」では、鎌倉時代に復興された当時の興福寺北円堂内陣を再現する試みとして、7軀(く)の国宝仏をご覧いただけます。

特別展「運慶 祈りの空間―興福寺北円堂」会場風景

(左から)世親菩薩立像、弥勒如来坐像、無著菩薩立像 すべて国宝 運慶作 鎌倉時代・建暦2年(1212)頃 奈良・興福寺蔵 北円堂安置

弥勒如来坐像、無著(むじゃく)・世親(せしん)菩薩立像は現在も北円堂に安置されますが、四天王立像は現在中金堂(ちゅうこんどう)に安置され、長年本来の安置場所が議論されてきました。これまでの研究により、中金堂の四天王像が、本来は北円堂に安置された可能性が有力視されており、このたび、同じ展覧会場で一緒にご覧いただけることとなりました。

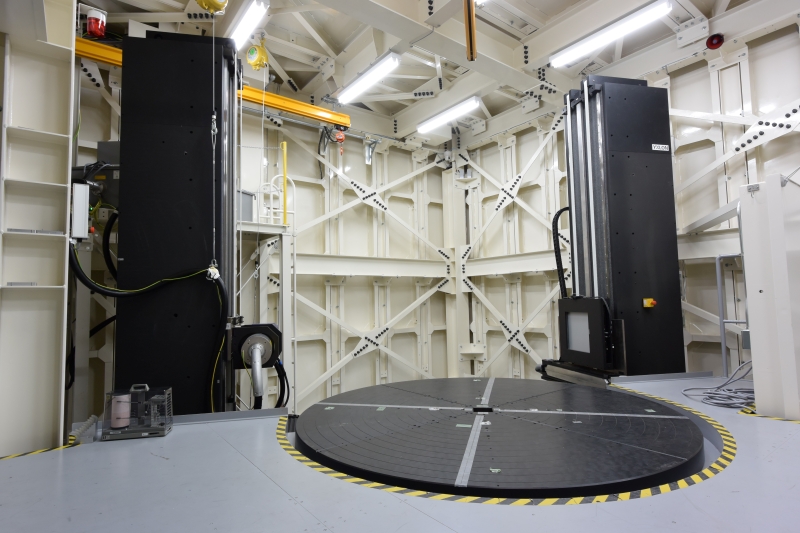

ところで、日頃は寺社のお堂で信仰を集める仏像にとって、展覧会や修理といったタイミングは、貴重な調査研究の機会でもあります。調査といえば、メジャーで寸法を計測したり、間近にじっくり観察して調書をとったり・・・という光景を想像されるかもしれません。これらはもっとも基本となる大切な作業ですが、さらに近年注目されているのがX線CT撮影です。物質を透過するX線の特質を利用した分析手法で、医療用CTが有名ですが、外からは見えない内部を観察するという目的では、もちろん文化財にも有用な技術です。従来のX線撮影では、レントゲン撮影のように一方向の情報がすべて重なってしまいますが、CTは、対象となる物質に360度の方向から照射されたX線をコンピュータ上で計算し、3Dデータが生成されるため、対象を立体的に把握できる利点があります。

X線CT撮影装置

CTでわかることに、たとえば部材の接合箇所や木目、材質の違いがあり、構造や制作技法の理解に欠かせません。また、亀裂や虫損、朽損(きゅうそん)等も明らかとなるため、保存状態の把握にも有益です。いずれも、基本的には材質によってX線の透過率が異なる性質を利用しており、X線を通しにくい材質ほど白く映るため、その濃淡や連続性で判断します。

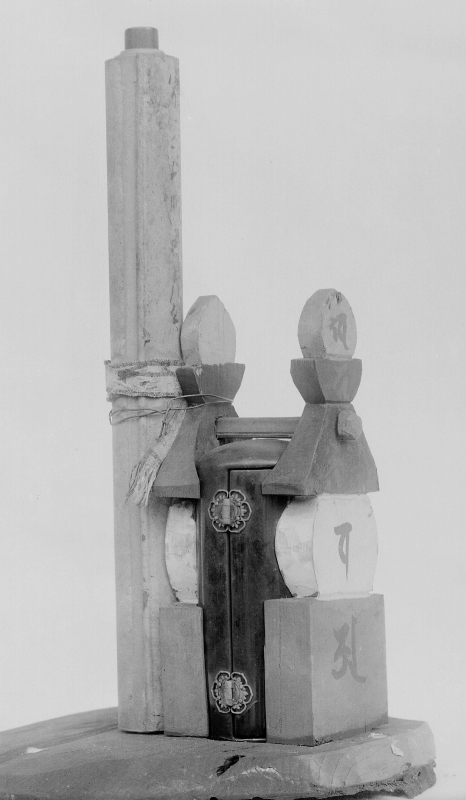

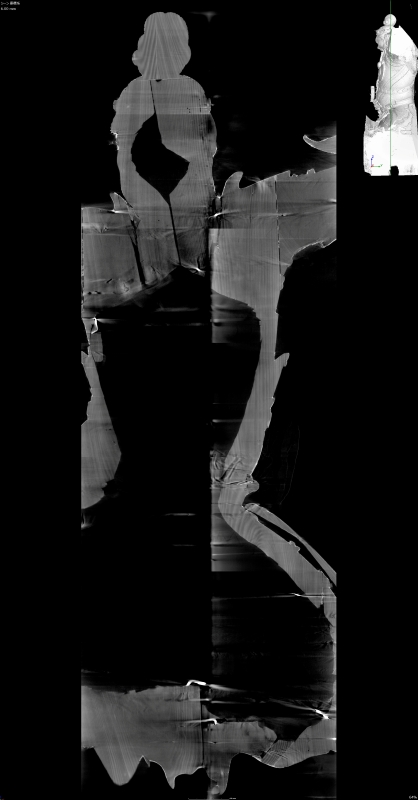

四天王立像(広目天) 鎌倉時代・13世紀 奈良・興福寺蔵 中金堂安置

四天王立像(広目天) 鎌倉時代・13世紀 奈良・興福寺蔵 中金堂安置

同X線断層(CT)(撮影時の名称「増長天」)(作成:宮田将寛)

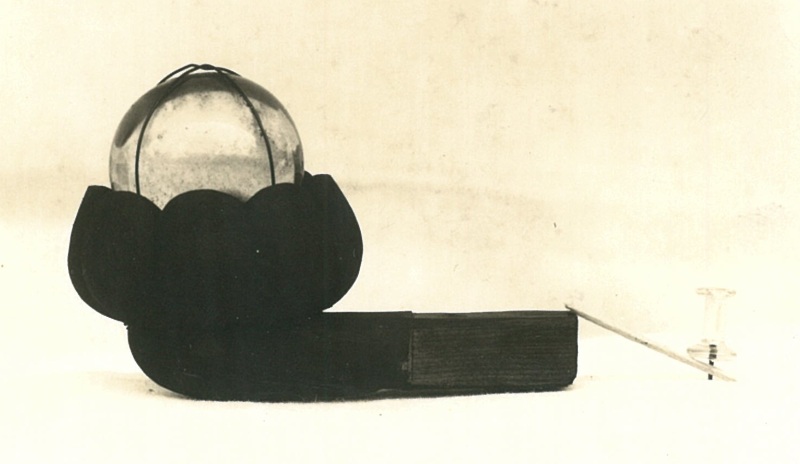

弥勒如来坐像 運慶作 鎌倉時代・建暦2年(1212)頃 奈良・興福寺蔵 北円堂安置

弥勒如来坐像 運慶作 鎌倉時代・建暦2年(1212)頃 奈良・興福寺蔵 北円堂安置

同X線断層(CT)(提供:奈良国立博物館)

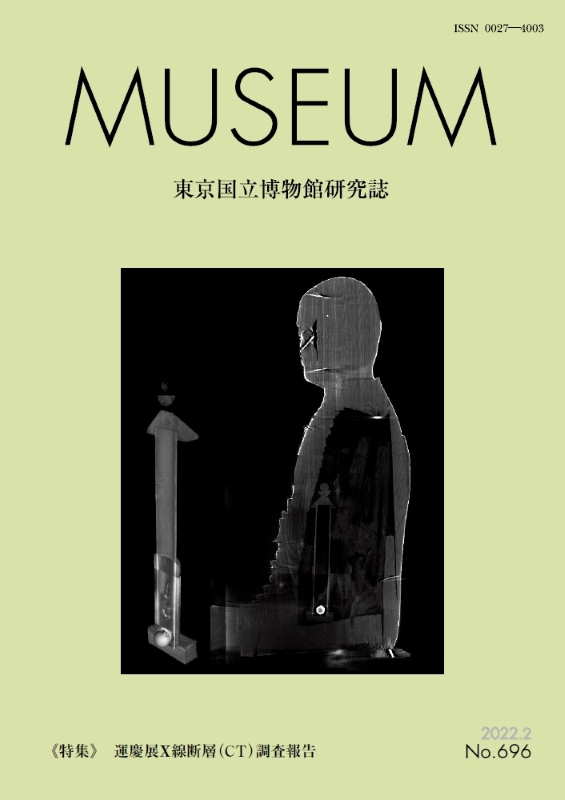

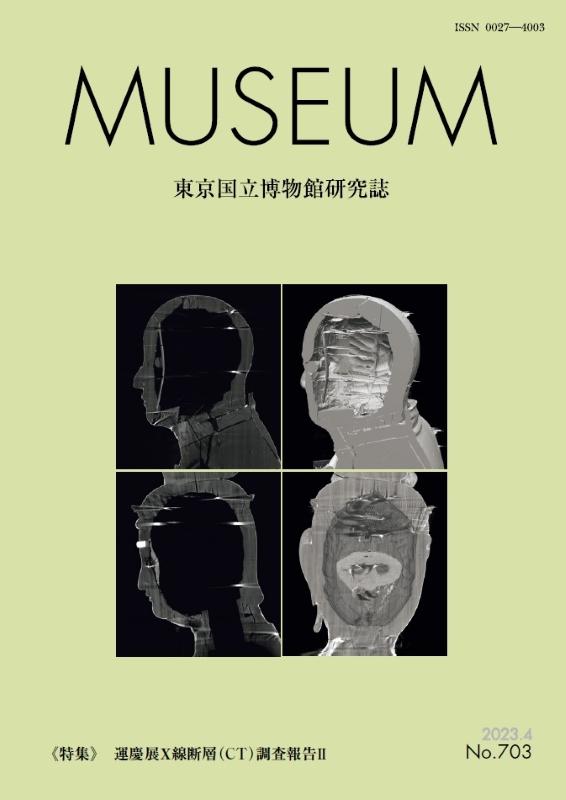

さらに詳しくご覧になりたい方は、当館発行の『MUSEUM』(東京国立博物館研究誌)をご参照ください。2017年の運慶展で撮影したすべてのCT報告をご覧いただけます。(無著・世親菩薩立像、四天王立像はこのうち696号に掲載)

「特集 運慶展X線断層(CT)調査報告」『MUSEUM』696号、2022年2月

「特集 運慶展X線断層(CT)調査報告」『MUSEUM』696号、2022年2月

「特集 運慶展X線断層(CT)調査報告II」『MUSEUM』703号、2023年4月

(注)『MUSEUM』は当館ミュージアムショップでお求めいただけます。各号の在庫の有無については、ミュージアムショップ(03-3822-0088)までお問い合わせください。

| 記事URL |

posted by 西木政統(彫刻担当研究員) at 2025年10月29日 (水)

みなさまは、仏師運慶をご存じですか?

| 記事URL |

posted by 児島大輔(彫刻担当研究員) at 2025年10月23日 (木)