- TOP

- 1089ブログ

1089ブログ

埴輪と古墳が熱い!みんな群馬に行ってみよう!

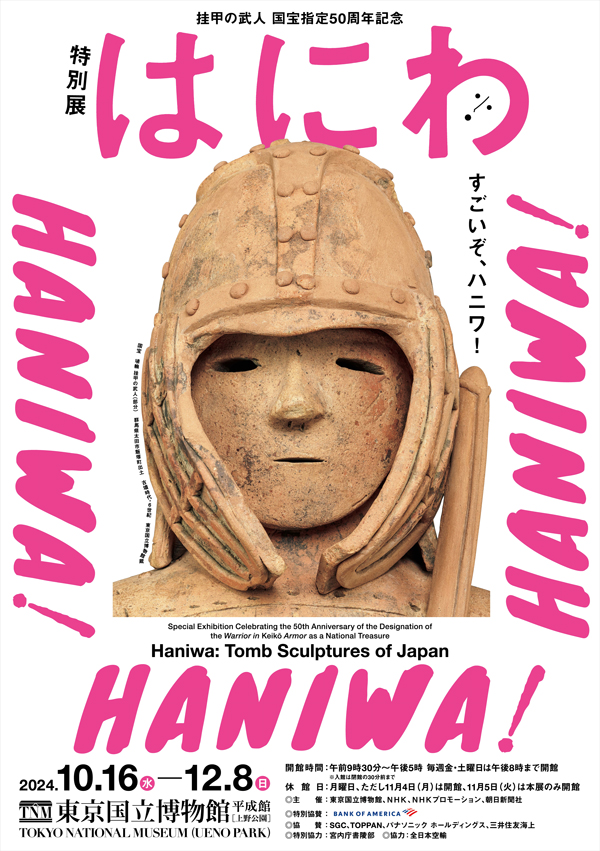

特別展「はにわ」(2024年10月16日(水)~12月8日(日)、平成館 特別展示室)を担当しております、主任研究員の河野正訓です。

古墳時代が専門で、普段は埴輪など古墳時代の作品(遺物)のお世話係をしています。

今回の特別展「はにわ」では、チーフを務めるとともに、主に群馬県方面を担当しています。

そのため、ご出品いただくための調整や、東京国立博物館や巡回する九州国立博物館へ作品を安全に輸送する事前調査のため、何度も群馬県に通いました。

前々から思っていたのですが、その事前調査で改めて感じたのは、群馬県の埴輪熱がすごいことです!

ほとんどの博物館で埴輪が展示され、かつ埴輪の展示スペースはかなりのウェイトを占めています。

例えば、群馬県立歴史博物館では、常設展示の入口を入ってすぐに、群馬県高崎市の綿貫観音山(わたぬきかんのんやま)古墳出土品が一括して展示されている部屋があります。

群馬県立歴史博物館の展示室内(河野正訓撮影)

実はこの空間にあるものすべて国宝なのです!豪華な展示室です。

ここで一つ、重大発表をします。

このたび、国宝の綿貫観音山古墳出土品一括のうち、6件の作品をご出品いただくことが決定しました!

ほとんど県外にも出品されたことがない作品なので、今回の特別展「はにわ」はとても貴重な機会です。

その中から、「埴輪 挂甲の武人」をご紹介したいと思います。

国宝 埴輪 挂甲の武人

群馬県高崎市 綿貫観音山古墳出土 古墳時代・6世紀 京都・文化庁蔵(群馬県立歴史博物館保管)

(注)特別展「はにわ」出品予定

綿貫観音山古墳の「埴輪 挂甲の武人」は、全身に防具を装着しています。特に注目してほしいのは頭です。

パイナップルのような突起付冑(異形冑)を装着しており、かなり珍しいです。この冑は朝鮮半島で類例が確認されており、綿貫観音山古墳からはよく似た鉄製冑が横穴式石室内から出土しています。そのため、この武人は亡くなった王(被葬者)を表現した埴輪ではないかと考える研究者もいます。

「埴輪 挂甲の武人」といえば、東京国立博物館所蔵の国宝の埴輪 (群馬県太田市飯塚町出土)が有名です。

今回の特別展「はにわ」では、国宝「埴輪 挂甲の武人」とよく似た4体の兄弟埴輪が国内外から集結するまたとない機会となっています。

史上初!「埴輪 挂甲の武人」5体勢揃い!

この綿貫観音山古墳の「埴輪 挂甲の武人」が国宝になったのは令和2(2020)年9月です。この新旧の国宝が、今回の特別展「はにわ」で共演します。貴重な機会をお見逃しなく。

さて、綿貫観音山古墳は群馬県立歴史博物館から歩いて行ける距離にあります。史跡公園となっておりますので、古墳に登り、石室を観察することもできます。

群馬県は古墳大国や古墳王国と呼ばれるほど、たくさんの古墳が造られました。公園として県民に愛され、観光地としても多くの人が訪れます。

また、県内各地の博物館や資料館では古墳時代の展示が充実しています。

群馬県高崎市の綿貫観音山古墳(河野正訓撮影)

群馬県内の古墳をいくつか紹介します。

藤岡市では、近畿地方の影響を直接受けたかのような精巧な5世紀の埴輪が出土した、白石稲荷山(しろいしいなりやま)古墳が有名です。古墳の近くには藤岡歴史館があります。

群馬県藤岡市の白石稲荷山古墳(河野正訓撮影)

高崎市では、日本を代表する古墳の一つ、保渡田八幡塚(ほどたはちまんづか)古墳があります。復元された姿は、古墳時代当時の光景を眼前にみせてくれます。

とりわけ、古墳の堤の上に埴輪群像のレプリカが置かれており、圧巻です。古墳の横には、かみつけの里博物館があります。

群馬県高崎市の保渡田八幡塚古墳(河野正訓撮影)

前橋市でおすすめの古墳は、大室(おおむろ)古墳群です。大室古墳群の中でも前二子(まえふたご)古墳と後二子(うしろふたご)古墳では横穴式石室内を見学できますし、中二子(なかふたご)古墳や小二子(しょうふたご)古墳にはレプリカの埴輪が立っています。古墳群内にある大室はにわ館には、大室古墳群からの出土品のほか、前橋市民によって製作された復元埴輪が数多く展示されています。

なお、粕川歴史民俗資料館でも埴輪を展示しています。

群馬県前橋市の中二子古墳(河野正訓撮影)

伊勢崎市でおすすめの古墳は、赤堀茶臼山(あかぼりちゃうすやま)古墳です。東京帝室博物館に勤務した考古学者・後藤守一(ごとう しゅいち)を中心に発掘がされ、家形埴輪をはじめ数多くの埴輪が見つかっています。

なお、古墳に行くために、細い道を通ります。かろうじて車でも行けるのですが、運転にはお気を付けください。

古墳からは離れていますが、伊勢崎市には相川考古館をはじめ、赤堀歴史民俗資料館でも埴輪を数多く展示しています。

群馬県伊勢崎市の赤堀茶臼山古墳(河野正訓撮影)

最後に、太田市でおすすめの古墳は、東日本最大規模の太田天神山(おおたてんじんやま)古墳と言いたいところですが、あえて塚廻(つかまわり)古墳群第4号古墳を紹介します。

発掘調査の成果から、帆立貝式古墳に埴輪群像のレプリカが置かれており、見応えがあります。塚廻古墳群出土の埴輪は、群馬県立歴史博物館に多く展示されています。

また、太田市の埴輪は、とりわけ新田荘歴史資料館で見学することができます。

群馬県太田市の塚廻古墳群第4号古墳(河野正訓撮影)

このように、群馬県には魅力的な古墳がたくさんあり、出土した埴輪は博物館や資料館で見学することができます。ここで紹介した以外にも見学可能な古墳や、埴輪を展示している博物館・資料館がたくさんあります。さすが古墳王国!

ぜひ群馬県を訪れていただき、日中は古墳や博物館に足を運んで、疲れたら夜は伊香保温泉や水上温泉などの温泉宿に宿泊してみてはいかがでしょうか。

なお、夏場の古墳巡りは熱中症にくれぐれもお気を付けください。

10月16日(水)から始まる特別展「はにわ」では、群馬の古墳から出土した様々な埴輪をはじめ、全国約50か所の所蔵・保管先から個性豊かな埴輪が一堂に会します。

開幕まで残り2か月を切りました。東京国立博物館では約半世紀ぶりとなるはにわ展に、ぜひご注目ください!

| 記事URL |

posted by 河野正訓(学芸研究部調査研究課考古室主任研究員) at 2024年08月20日 (火)

- 「はにわ」 (8)

- 「内藤礼」 (4)

- 「大覚寺」 (6)

- 「拓本のたのしみ」 (4)

- 「法然と極楽浄土」 (5)

- 「神護寺」 (8)

- 「生誕180年記念 呉昌碩の世界—金石の交わり—」 (3)

- 「やまと絵」 (6)

- 「中尊寺金色堂」 (8)

- 「京都・南山城の仏像」 (4)

- 「古代メキシコ」 (6)

- 「本阿弥光悦の大宇宙」 (1)

- 「東福寺」 (6)

- 「横尾忠則 寒山百得」展 (1)

- 研究員のイチオシ (560)

- 催し物 (84)

- news (330)

- 特集・特別公開 (232)

- 特別企画 (31)

- 東京国立博物館創立150年 (18)

- 絵画 (42)

- 彫刻 (82)

- 刀剣 (2)

- 書跡 (52)

- 工芸 (28)

- 考古 (81)

- 中国の絵画・書跡 (78)

- 教育普及 (105)

- 保存と修理 (22)

- 調査・研究 (6)

- トーハクくん&ユリノキちゃん (66)

- トーハクよもやま (4)

- 博物館でお花見を (21)

- 博物館に初もうで (26)

- 博物館でアジアの旅 (44)

- 展示環境・たてもの (47)

- 2022年度の特別展 (31)

- 2021年度の特別展 (21)

- 2020年度の特別展 (14)

- 2019年度の特別展 (46)

- 2018年度の特別展 (34)

- 2017年度の特別展 (37)

- 2016年度の特別展 (54)

- 2015年度の特別展 (58)

- 2014年度の特別展 (50)

- 2013年度の特別展 (67)

- 2012年度の特別展 (64)

- 2011年度の特別展 (45)

- ウェブおすすめコンテンツ (19)

- ロケ情報 (2)

- 秋の特別公開 (11)

- トーハク140周年 (16)