- TOP

- 1089ブログ

1089ブログ

美術解剖学のことば 第8回「レオナルド・ダ・ヴィンチと美術解剖学」

特集陳列「美術解剖学―人のかたちの学び」は、2012年7月3日(火)-29日(日)の会期をもって、無事終了いたしました。

西洋・日本近代美術、美術解剖学・解剖学、美術教育、森鷗外関係など、多くの美術・美術解剖学ファン、研究者の方々から反響をいただきました。

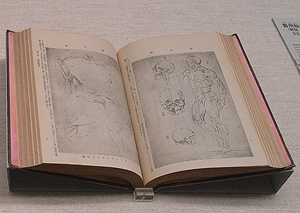

トーハクにはまだまだ、江戸時代の「重訂解体新書」(キュルムス(杉田玄白訳)・大槻玄沢著)や、

モチーフとしての骸骨、しゃれこうべ、木製の骨(木骨)・・・黒田清輝のヌードデッサン、そして重要文化財「智・感・情」 など、

美術解剖学の視点で語ることのできる作品・資料がいっぱいです!

1089ブログ【美術解剖学のことば】では、より現代的な美術解剖学的視点で、所蔵品を中心に、タイムリーな情報を発信していくつもりです。

今回は、150万人以上が来場した「モナ・リザ」展(1974年)や、「受胎告知」が話題となった「レオナルド・ダ・ヴィンチ -天才の実像」展(2007年)など、トーハクとも深い関わりがあるレオナルド・ダ・ヴィンチに敬意を表し、彼の手稿について触れたいと思います。

-----------------------------------------------------------

レオナルド・ダ・ヴィンチの解剖学手稿は、たいへん幸せな事に、日本でも開催された展覧会で目にする機会に恵まれ、

現在では文庫本で気軽に読むことができます。(やや古い本ではありますが、とても味わい深い内容です。)

「レオナルド・ダ・ヴィンチの手記(下) 〔全2冊〕」(筆者私物)

杉浦民平 訳 岩波書店 1958年・第1刷発行 1989年・第32刷版

彼の解剖学スケッチは、いま描かれたばかりではないか、と思えるほどなのですが、

その記述は、ヨーロッパの「中世的な科学思想、ならびに、用語をもって語っている」※ので、

現代人が読む場合のコツとして、西欧・中世的な頭にスイッチする必要がありそうです。

※同書中、訳者による「解説」より

おお、このわれわれ人間機械の探求者よ、

君は他人の死によって知識を得るからといって悲しむな。

われわれの創造者がかかる優秀な道具(ストルメント)に

智慧(インテレット)を据付けて下さったことを悦びたまえ。 〔Qu. An. Ⅱ.5 v.〕

レオナルドが機械論的に身体を捉えている事がわかりますね。

彼の解剖スケッチは、身体のうち単体のパーツではなく、

必ず2つ以上のパーツの構造とそれらの関連を示すように描かれています。

たとえば骨と骨、それをつなぐ腱や筋肉、そしてそれらの構造によって

どんな動き/はたらき=機能が生み出されるのか、を描いているのです。

レオナルドはそれを機械的なしくみとして図示し、

その構造が生む「はたらき」の根源である“魂”の存在にまで言及しようとしますが・・・

どうやら「脳」の機能にまで至る記述は見当たらないようです。

魂は判断の中に座をしめているようだし、

判断はすべての感覚が集る場所にあるようだ。

それでこれは共通感覚と称せられる。

そして〔それは〕数多の人々が信じて来たように、

体じゅう到る処に偏在するのではなく、

いなむしろ一部分にその全体が存在している。(後略) 〔De. An. B 2 r.〕

学生の頃、第2外国語ではイタリア語を選択しましたが、

辞書を片手にしてもレオナルドの鏡文字による記述を解読するのは困難です。

(イタリア語を学べばダンテ「神曲」が読める!とおだてられた記憶が)

話を戻しましょう。

今回の特集陳列では、明治期の美術雑誌『美術評論』を展示しました。

この雑誌に、森鷗外・久米敬一郎が无名氏(森林太郎・久米桂一郎)の名で、

「藝用解剖學」を連載したのですが、その挿図にレオナルドの解剖図を使用しています。

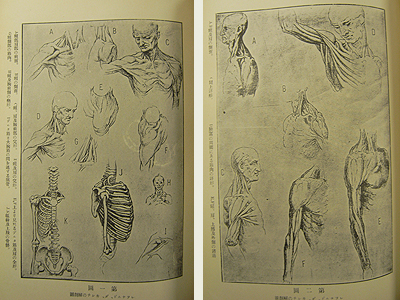

藝用解剖學 (雑誌「美術評論」連載) 无名氏(森林太郎・久米桂一郎)著 明治31~33年(1898~1900) 個人蔵

おそらく当時の日本人にとって、レオナルドの解剖スケッチは、たいへん貴重な情報源であり、

人のかたちの新しい認識方法としては大きな衝撃だったのではないでしょうか。

藝用解剖學 (雑誌「美術評論」連載) 挿図のページより

レオナルドの解剖手稿から、いくつかの挿図をコラージュして誌面を構成しています。

もともとレオナルドは「中世的な科学思想」の考えで、自らの経験そのままを書きとめたと思われますが、

鷗外・久米による「藝用解剖學」では、既に近代の科学(医学的)思想からレオナルドのスケッチを紹介しているのがわかります。

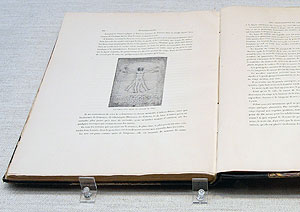

特集陳列では、レオナルド・ダ・ヴィンチ手稿から転載された、

有名な図である「ヴィトルヴィウス的人体図」のページも展示しました。

当ブログ「美術解剖学のことば 第7回<コントラポスト> “人が立つかたち” と “美の基準”」を参照ください。

芸術解剖 ― ヒトの外形、静止、運動の記載 ポール・リッシェ著 1890年 個人蔵

Anatomie antistique. Description des formes exterieures du corps humain au repos et dans les principaux mouvements

Paul Richer(1849-1933)

美術解剖学という「学び」において、レオナルドの解剖手稿は、

現在も最高・最良の図譜と記述を参照することができる、

原点であり、ひとつの到達点である、ということなのだと思います。

| 記事URL |

posted by 木下史青(デザイン室長) at 2012年08月22日 (水)

- 「はにわ」 (3)

- 「法然と極楽浄土」 (3)

- 「神護寺」 (1)

- 「生誕180年記念 呉昌碩の世界—金石の交わり—」 (3)

- 「やまと絵」 (6)

- 「中尊寺金色堂」 (8)

- 「京都・南山城の仏像」 (4)

- 「古代メキシコ」 (6)

- 「本阿弥光悦の大宇宙」 (1)

- 「東福寺」 (6)

- 「横尾忠則 寒山百得」展 (1)

- 研究員のイチオシ (557)

- 催し物 (83)

- news (321)

- 特集・特別公開 (215)

- 特別企画 (31)

- 東京国立博物館創立150年 (18)

- 絵画 (34)

- 彫刻 (75)

- 刀剣 (1)

- 書跡 (49)

- 工芸 (22)

- 考古 (79)

- 中国の絵画・書跡 (73)

- 教育普及 (105)

- 保存と修理 (21)

- 調査・研究 (5)

- トーハクくん&ユリノキちゃん (65)

- トーハクよもやま (4)

- 博物館でお花見を (21)

- 博物館に初もうで (25)

- 博物館でアジアの旅 (40)

- 展示環境・たてもの (47)

- 2022年度の特別展 (31)

- 2021年度の特別展 (21)

- 2020年度の特別展 (14)

- 2019年度の特別展 (46)

- 2018年度の特別展 (34)

- 2017年度の特別展 (37)

- 2016年度の特別展 (54)

- 2015年度の特別展 (58)

- 2014年度の特別展 (50)

- 2013年度の特別展 (67)

- 2012年度の特別展 (64)

- 2011年度の特別展 (45)

- ウェブおすすめコンテンツ (19)

- ロケ情報 (2)

- 秋の特別公開 (11)

- トーハク140周年 (16)