1089ブログ

研究員おすすめの作品紹介、第2弾は彫刻です。

開催中の特別展「国宝 東京国立博物館のすべて」では、第1部で当館が所蔵する国宝をすべて公開し(会期中展示替えあり)、第2部で各時代の収蔵品や関連資料を通じて当館の150年の歴史を紹介しています。

実は当館には彫刻分野の国宝は1件もなく、第1部に彫刻作品は展示されていません。江戸時代までに制作された日本の彫刻は、仏像、神像、肖像で占められ、彫刻分野の国宝のほとんどが寺院や神社に伝わっています。

しかし明治時代以降、寺院や神社から離れた彫刻を美術館や博物館が収蔵するようになり、その代表が当館でした。

当館には縁あって収蔵された彫刻作品があります。

重要文化財 摩耶夫人および天人像 飛鳥時代・7世紀

現在は第2部で展示していますが、当館の法隆寺宝物館で通年展示しています。仏教の開祖である釈迦が誕生したときの説話を立体化したとても珍しい群像です。

法隆寺宝物館で展示している作品は「法隆寺献納宝物」と呼ばれ、明治11年(1878)に奈良・法隆寺から皇室へ献納された300件あまりの文化財です。皇室に献納されたのち東京帝室博物館で保管され、戦後、国に移管されて当館の収蔵品となりました。

本作品は、これら法隆寺献納宝物の中でも代表的な作品です。明治11年から数えると、およそ140年以上もの時間を上野で過ごしたことになります。

重要文化財 壬申検査関係写真 法隆寺金銅摩耶夫人像 明治5年(1872) 横山松三郎撮影

こちらの古写真に本作品が写っています。

当館の創立とする明治5年(1872)に開催した湯島聖堂博覧会ののち、明治政府は京都や奈良などの古社寺に伝わる宝物の調査を実施しました。同年の干支にちなんで壬申検査(じんしんけんさ)と呼ばれ、この古写真はそのときに撮影されたものです。

壬申検査では、のちの当館初代館長・町田久成(まちだひさなり)が中心的な役割を果たしました。当館の調査研究の歴史の1ページ目と言える壬申検査のときにすでに存在が確認されていたことに、本作品と当館との縁を感じます。ちなみに、中央にいる片脚を組んだ像も、法隆寺献納宝物の一つとして当館に収蔵されています。

摩耶夫人像

両手を広げて立つのは、釈迦の母の摩耶夫人(まやぶにん)です。

摩耶夫人が4月8日の朝にルンビニ園を散歩中に、無憂樹(むゆうじゅ)の花の枝を手に取ろうとして右手を高く上げた姿を表わしています。

摩耶夫人像(右手部分)

壬申検査関係写真 法隆寺金銅摩耶夫人像(右手部分)

右手には現在何もありませんが、先ほどの古写真を拡大してみると、親指と人差し指のあたりに突起のようなものがあります。もしかするとこれが無憂樹の花の枝、または枝の一部だったのかもしれません。

摩耶夫人像(右腕周辺)

そして、高く上げた右腕のわきから、両手を合わせて上半身をのぞかせる子どものような姿が見えます。

これが釈迦です。

天人像

まわりの3体の天人は釈迦の誕生を祝っています。現在は展示台の上に置かれていますが、もともとは釈迦の誕生を祝して下りてくる様子を表わす仕掛けがされていたと考えられます。

それがわかる理由は…

天人像(底面)

天人の底面には穴があり、うち1体には棒のようなものが残っています。こういったものを柱のように使って空から降りてくるようにみせていたのでしょう。

天人は展示台の上に置くだけでは不安定で、とくに向かって左端の天人は大きく後ろに傾いて仰向けになってしまうほどです。このようなことからも、もとは天から降りてくる姿だったかと想像されます(展示の際には、支えや詰めものなどで安定させています)。

天人像(左側面)

さらに天人を横から見てみますと、着ている衣が風をうけて後方になびいていることが分かります。空を飛ぶ様子が表わされています。

まるで演劇のワンシーンを見ているかのような珍しい群像ですが、どのような目的でつくられたのでしょうか。

釈迦が生まれたとされる4月8日には、各地の寺院で古くから釈迦の誕生を祝う法会が行なわれてきました。この作品もその法会で用いられたものと考えられます。

本館11室「彫刻」の展示風景(8月30日~12月25日)

本作品のように、当館にはかつて寺院や神社に伝わった彫刻が収蔵されています。

ちなみに、特別展の期間中、総合文化展の本館11室「彫刻」では、当館の彫刻作品のなかから選りすぐりの名品を展示しています。

ぜひ特別展とあわせてご覧ください。

カテゴリ:彫刻、東京国立博物館創立150年、2022年度の特別展

| 記事URL |

posted by 増田 政史(平常展調整室) at 2022年11月01日 (火)

東京国立博物館創立150年記念 特別展「国宝 東京国立博物館のすべて」(~12月11日(日))は、開幕から1週間ほどたちました。

本ブログでは、研究員によるおすすめの作品についてご紹介していきます。

第1回目は、「日本書跡」です。

本展の第1部では、東京国立博物館が所蔵する国宝全89件が、展示替えをしながら全件展示されます。

私が担当する日本書跡の国宝は、(法隆寺献納宝物を除いて)全部で14件になります。その14件は、歴史的に、書として、文学史として、医学史として等々、いろいろな意味で重要であるとみなされて国宝になっています。

14件すべての魅力をご紹介したいところですが、今回はとくに、書として貴重なものを選ばせていただき、私の個人的な視点で解説させていただきます。

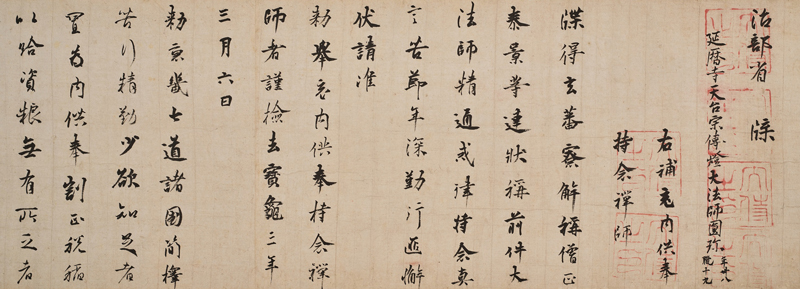

国宝 充内供奉治部省牒(円珍関係文書の内)(部分) 平安時代・嘉祥3年(850)

展示:2022年10月18日~11月13日

これは智証大師・円珍(814~891)が中国に渡るときに身分証明書として持参したものです。中国・唐時代の書の影響を受けた書風で揮毫されています。

行と行の間、字と字の間が広くとってあるのに、間が抜けて見えないのは、一文字一文字の存在感がすごいと言えるでしょう。

国宝 円珍贈法印大和尚位並智証大師諡号勅書(部分) 小野道風筆 平安時代・延長5年(927)

展示:2022年10月18日~11月13日

同じく円珍に関わる国宝で、天皇が円珍に対して諡号(おくりな)を下賜した勅書です。平安時代・中期の「三跡」の一人と称される小野道風(894~966)が、緊張感を持って腕を振るっています。

墨線が柔らかな雰囲気を出していて、日本人好みの書風・和様の書の始まりを感じます。

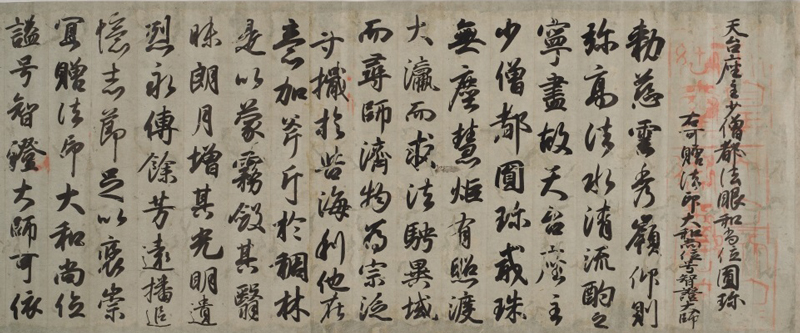

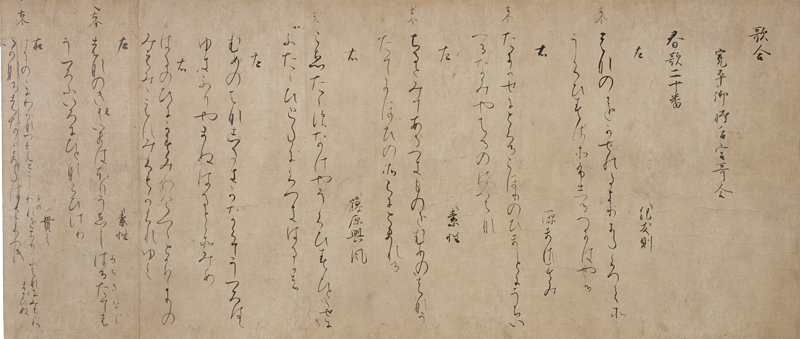

国宝 白氏詩巻(部分) 藤原行成筆 平安時代・寛仁2年(1018)

展示:2022年11月15日~12月11日

道風と同じ「三跡」の一人と称される藤原行成(972~1027)の書です。中国・唐時代の詩人・白楽天の『白氏文集』から選んだ漢詩が記されています。

行書に草書を交ぜて配置し、墨線に肥痩をつけて変化をつけています。道風よりもさらに柔らかな印象を受ける書は、和様の書が完成した姿と言えます。

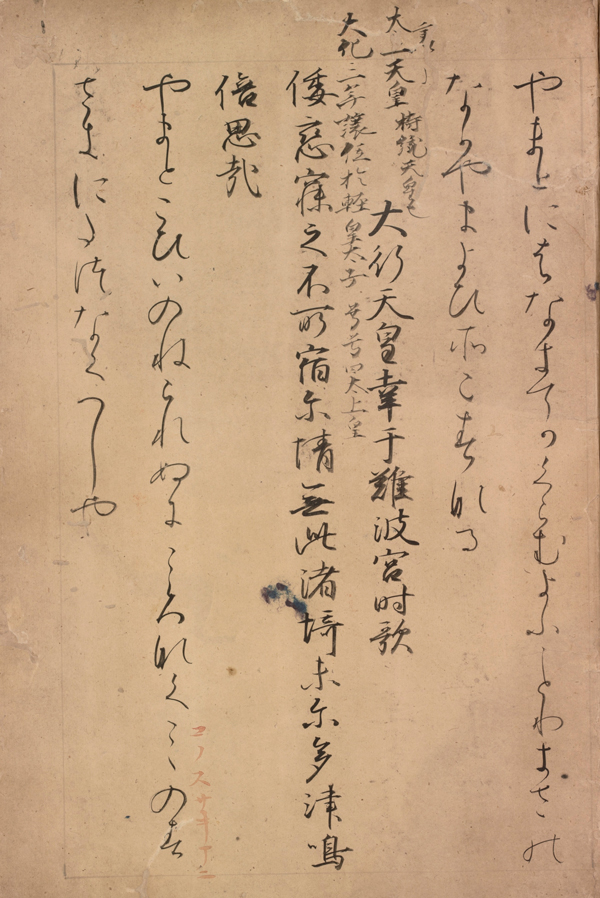

国宝 元暦校本万葉集 巻一(高松宮本)(部分) 伝藤原行成筆 平安時代・11世紀

展示:2022年10月18日~11月13日

和様の書が完成するとともに、仮名の美も最高潮に達します。これは、『万葉集』を冊子に書写したものですが、仮名の名品「高野切」の三人の筆者の一人が担当した巻です。

和歌一首を万葉仮名(漢字)と仮名で記していて、両方楽しめる作品です。とくに仮名は、現代のひらがなのお手本となる美しい形です。

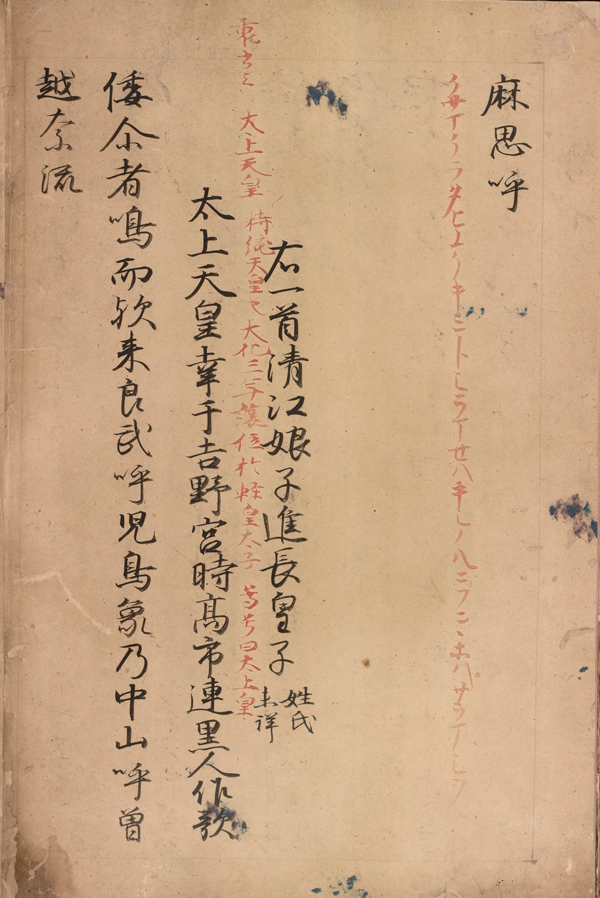

国宝 寛平御時后宮歌合(部分) 伝宗尊親王筆 平安時代・11世紀

展示:2022年11月15日~12月11日

歌合とは、左と右に分かれて和歌を詠み合い、その優劣を競う行事です。これは、たくさん行われた歌合の一つを記録したもので、「左」「右」の下に作者名があり、その次に詠まれた和歌が記されています。

この書は、仮名の名品「高野切」と同時期に活躍していた能書によるもので、平安最高峰の流麗な仮名が見どころです。

以上、書の魅力を中心にご紹介しましたが、日本書跡の国宝には日本人の生の歴史が込められています。みなさまそれぞれの視点で重要なポイントを見つけていただけると幸いです。

カテゴリ:書跡、東京国立博物館創立150年、2022年度の特別展

| 記事URL |

posted by 惠美千鶴子(百五十年史編纂室長) at 2022年10月26日 (水)

当館は2022年3月、創立150年を迎えました。

4月1日よりさまざまな記念事業を開催していますが、150周年事業のクライマックス、

東京国立博物館創立150年記念 特別展「国宝 東京国立博物館のすべて」が10月18日(火)、開幕しました。

開幕日より大変多くのお客様にご来館いただき、誠にありがとうございます。

ポスター、チラシ、そして階段上のバナーにもデザインされていますとおり、さまざまな国宝や名品が皆様をお出迎えします。

本展は2部構成となっています。

第1部では当館が所蔵する国宝89件すべて(※会期中展示替があります)を展示、

第2部では明治から令和にいたる150年の歩みを物語る作品・資料を通して、当館の全貌をご紹介します。

第1部の見どころ

当館が所蔵する国宝89件すべてを公開!※会期中展示替あり。

2022年8月1日現在、国内で国宝と指定されている美術工芸品は902件あります。

そのうちおよそ1割を当館が所蔵しています。

国宝や重要文化財は作品保護のため、展覧会への出品などで移動させるのは基本的に年に2回以内、公開日数は年間60日以内とするルールがあります。

このようなルールとともに、館内の展示や館外からの借用等も関わってくるため、展覧会前後数年間を調整しこのたび会期中に89件すべて公開とすることができました。

国宝 松林図屛風 長谷川等伯筆 安土桃山時代・16世紀

国宝「松林図屛風」(10月30日(日)まで)は、11月1日(火)より国宝「檜図屛風」(11月27日(日)まで)、11月29日(火)より国宝「観風図屛風」(12月11日(日)まで)となります。

※展示作品および展示替え情報については、作品リストと国宝リストをご覧ください。

「国宝刀剣の間」出現!

当館所蔵の国宝刀剣19件すべてをひとつの空間でお楽しみいただけます。

他の展示室より少し暗いのですが、19件それぞれ違いを鮮明にご覧いただける空間となっています。

第2部の見どころ

東京国立博物館の150年を体感!

150年前に開催された湯島聖堂博覧会や東京帝室博物館時代の再現展示、各時代に収集した作品など、当館のこれまでの歩みをご紹介します。

皇室ゆかりの品やキリンの剝製標本など歴史を物語る作品がたくさんあります。

本展は、創立150年を迎えたこの機会だからこそ実現できた展覧会となっています。

今後、各研究員おすすめの作品もご紹介していきますので1089ブログどうぞお楽しみに。

展示室はこの先。これまでにない世界が広がります。

※本展は事前予約制です。

チケットの販売は公式サイトよりご確認ください。

カテゴリ:東京国立博物館創立150年、2022年度の特別展

| 記事URL |

posted by 江原香(広報室) at 2022年10月25日 (火)

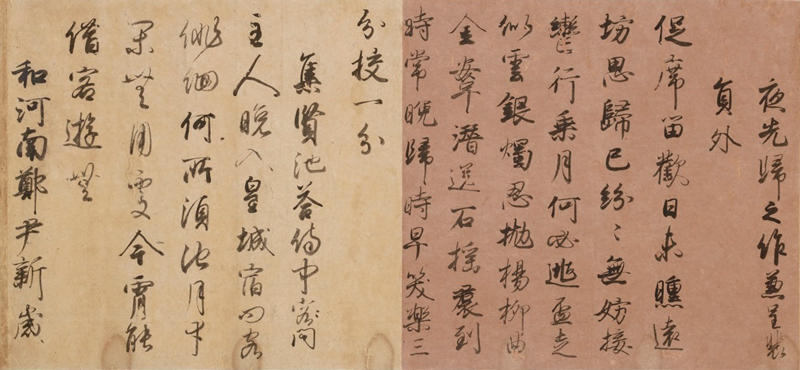

特別デジタル展「故宮の世界」の魅力紹介(5)――千里江山図巻

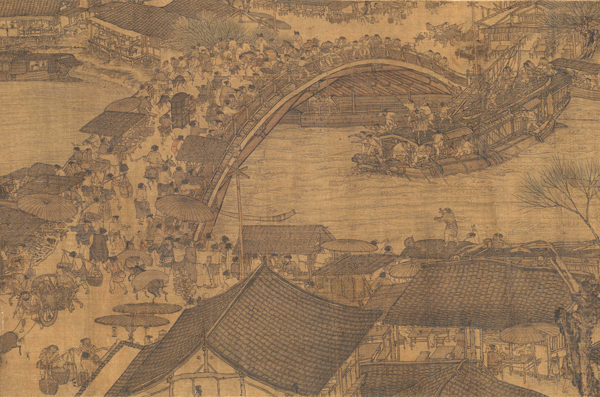

10年前の2012年、日中国交正常化40周年と東京国立博物館140周年を記念した特別展「北京故宮博物院200選」では、故宮を代表する名品中の名品「清明上河図巻」を借用しました。

「清明上河図巻」は中国国内でもめったに展示されない神品であるだけに、約2週間の限定公開中、連日にわたって4~5時間待ちの長い行列ができた盛況ぶりは、今でも当館の語り草となっています。

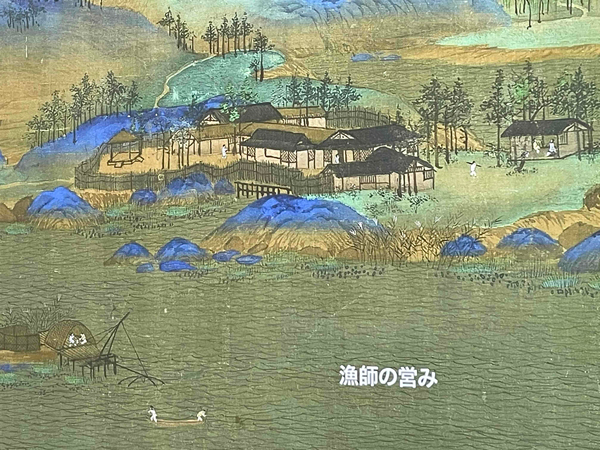

北宋の都・開封(かいほう)の賑わいを描いた張択端の名品「清明上河図巻」

張択端筆 北宋時代・12世紀 一級文物 中国・故宮博物院蔵(画像は部分)

(注)特別デジタル展「故宮の世界」では展示しておりません

日中国交正常化50周年と東京国立博物館150周年を迎える2022年を前に、当館のワーキングスタッフは「清明上河図巻」に匹敵する名品を借用すべく、北京故宮と交渉を続けてきました。実は2018年5月の時点で、中国側から2022年に東京国立博物館で故宮展を開催したい要望が出され、故宮博物院の院長からも、前回を超える名品を貸し出す確約を得ていたのです。故宮から借用する作品を調整する一方、その交換展として当館の館蔵品を選び、故宮で日本美術展を開催する段取りを着々と進めていたのでした。

ところが、全世界を席捲した新型コロナウイルスの感染拡大は一向に衰えを見せず、特別展の開幕が視野に入ってきた頃になっても、両国間の出入国は大きな制約を受けたままでした。素材が堅牢な美術品や考古遺物であれば、作品だけを輸送することも可能ですが、素材が脆弱な作品は、輸送に際して所蔵館のスタッフが同行しなければなりません。我々は故宮のスタッフと幾度もリモート会議を開いて対策を講じてきたものの、開幕を見据えたギリギリの段階で、このたびの借用は断念せざるをえない苦渋の判断を余儀なくされたのでした。

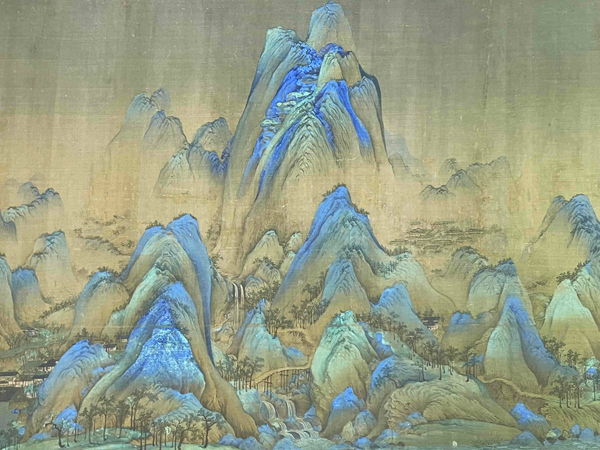

故宮の名品を高精細の画像でVR展開した今回の特別デジタル展「故宮の世界」、私のイチ押しは「千里江山図巻」。風流天子とあだ名された北宋の第8代皇帝徽宗(きそう)は、文化芸術に造詣が深く、自らも書画の名手として知られています。徽宗の指導のもとに制作された神品の双璧が「清明上河図巻」と「千里江山図巻」。2017年、北京故宮で久しぶりに「千里江山図巻」が展示された折には、5時間待ちの長蛇の列ができたほどです。夭逝の天才画家、18歳の王希孟(おうきもう)はわずか半年でこの神品を完成させますが、20歳を過ぎたころ他界しました。一説には、あまりに根を詰めた画業が、健康を損ねたともいわれています。

今回は「千里江山図巻」を巻頭から巻末まで、巻物を繰り延べるように右から左にゆっくりと画面が進行します。その見どころは、何と言ってもその大胆さと緻密さです。全長11メートルを超える画面には、あたかも天界からドローンで峻険な山脈を眺望したかのごとく、低い山や高い山が変奏曲のように全巻に広がっています。しかも山々は、隋唐時代の山水画にしばしば用いられた青や緑に彩られ、えもいわれぬ趣をたたえているのです。有名なフィギュアスケーターが、北京で開かれた大会でこの神品にインスパイアした衣装を纏ったのも、容易に首肯できるでしょう。

華北にそびえ立つ、峻険な山々を想起させます

(「千里江山図巻」シアター ―天才画家、王希孟が描いた世界―より)

もう一つの見どころは、縦51.5センチメートルの画面をとてつもなく拡大してみると、湖沼に囲まれた平野には、漁村や農村に暮らす人々の姿が、寺院、道観、書院、酒店、製粉場などとともに、実に精緻に描かれていることです。「清明上河図巻」に勝るとも劣らないミクロの描写が、華北と江南の景観を融合させたかのような千里江山図全巻を貫いているのでした。

こちらは打って変わって、江南で良く見られる漁労の一コマ

(「千里江山図巻」シアター ―天才画家、王希孟が描いた世界―より)

ちなみに山水画は、遠景・中景・近景と描き分けますが、今回はこの神品を遠近5層に分解し、遠景は遅く、近景は速く、遠遅近速の3Dモードでもお見せします。これらの試みは「故宮の世界」ならではのオリジナルVR展開で、もちろん世界初公開です。

現物を見ただけでは決して観察できない夭逝の天才画家・王希孟の超絶技巧と、風流天子・徽宗の非凡な叡智を、今回の特別デジタル版「故宮の世界」は見せてくれます。5年後10年後の周年事業で、本物の「千里江山図巻」がトーハクで陳列される前に、神品に隠された奥深い意匠の数々を、縦3.2メートル、横22メートルの特設画面で、いち早くたっぷりとご堪能ください。

特別デジタル版「故宮の世界」は、9月19日まで絶賛公開中!お見逃しなく。

カテゴリ:中国の絵画・書跡、2022年度の特別展

| 記事URL |

posted by 富田淳(東京国立博物館副館長) at 2022年09月09日 (金)

特別デジタル展「故宮の世界」の魅力紹介(4)――清朝の皇帝皇后の書

7月26日(火)から平成館特別展示室で開催中の日中国交正常化50周年記念 特別デジタル展「故宮の世界」は、早くも会期の半ばを折り返しました。

後期展示では、会場の後半「清朝宮廷の書画と工芸」のコーナーで、前期から一部展示替えを行いました。

このコーナーでは、会場前半のデジタル展示でご覧いただいた紫禁城の宮廷文化を、実物の清朝宮廷美術に関する書画工芸品から紹介しています。

展示作品はいずれも東京国立博物館が所蔵・管理しているもので、栄華を極めた清朝の絢爛豪華な宮廷文化を物語る、選りすぐりの作品群です。

たとえば書跡は、宮廷文化の創造者とも言える、清朝の皇帝皇后の書を展示テーマに掲げ、君主たる筆者の壮麗な字姿を、典雅な料紙や多様な璽印などとともに体感いただきたいとの想いを込めました。

今回は東洋書跡担当から、展示中の清朝の皇帝皇后の書について、3つの見どころ(字姿、料紙、璽印)をご紹介します。

「清朝宮廷の書画と工芸」コーナーより書跡の展示風景

(1)壮麗な字姿

第6代皇帝乾隆帝(けんりゅうてい)勅撰(ちょくせん)になる清朝宮廷の書画コレクション目録『秘殿珠林(ひでんじゅりん)』『石渠宝笈(せっきょほうきゅう)』初編、続編や、第7代皇帝嘉慶帝(かけいてい)勅撰の同三編などには、「宸翰(しんかん)」「御筆(ぎょひつ)」「御書(ぎょしょ)」「御臨(ぎょりん、皇帝筆の臨書)」などの言葉で表された皇帝直筆の書画類が数多く収録されます。

また、乾隆帝は所蔵する歴代の書画に、題跋(だいばつ)や識語(しきご)と呼ばれる鑑賞記録を度々書き付けましたが、目録中にはその内容も記載されています。

このような皇帝の作例は、今なお故宮博物院をはじめとする諸機関に少なからず現存しており、皇帝が政務の内外において、日々筆を執り、書を認めることを常としていた様子を想起させます。

なかでも第4代皇帝康熙帝(こうきてい)と乾隆帝は、書に関わる文化事業を手厚く行い、自らも書法に意を注いだことが知られています。

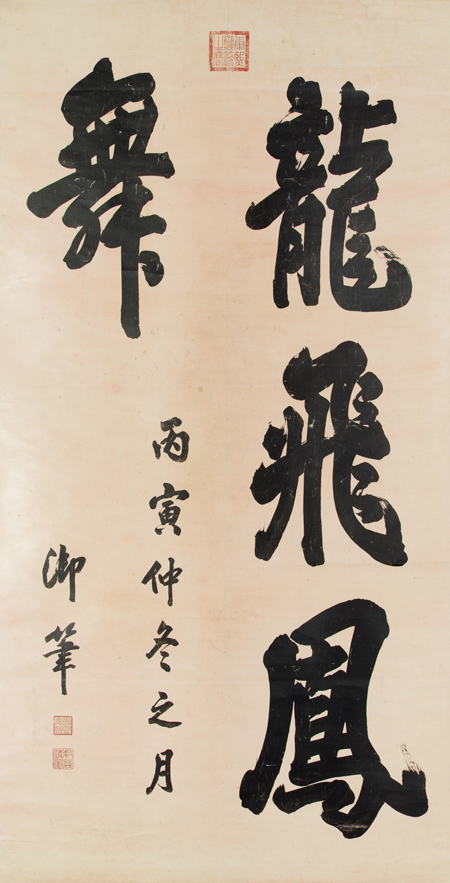

楷書四字軸「龍飛鳳舞」(かいしょしじじく「りょうひほうぶ」)

康熙帝筆 中国 清時代・康熙25年(1686) 高島菊次郎氏寄贈

康熙帝筆「楷書四字軸『龍飛鳳舞』」は展示作品のなかでも、ひときわ大きな掛け軸で、本紙は縦211センチメートル、横108センチメートル、表装全体では縦約325センチメートル、横約145センチメートルもの大きさになります。

掛け軸のサイズ感もさることながら、まず目に飛び込んでくるのが、雄壮な風格を湛えた「龍飛鳳舞」の書です。

蜜蠟(みつろう)を塗布して磨き上げた、蠟箋(ろうせん)という光沢のある料紙に、濃墨をたっぷりと用いて、ゆったりとした運筆で書写されます。

重厚で骨太の筆画から形作られる文字は、墨が紙面を制圧して、1字の中の余白が極端に抑えられています。

ただ、残された僅かな余白は形や配置などが整然としており、比較的風通しがよく、文字を明るく見せています。

また、造形はやや縦長で、重心を高い位置に置く腰高、更に左右に配した縦画を内側に反らせた腰を引き締めたような構え方をしており、唐時代の能書、欧陽詢(おうようじゅん)などの端正な楷書を彷彿させ、凛とした趣があります。

皇帝は自ら筆を執った御書を、折につけて功臣たちに下賜しました。

康熙帝も、雄渾で立派な様子を意味するこの4字句「龍飛鳳舞」の御書を、沈荃(しんせん)や陳廷敬(ちんていけい)といった寵臣(ちょうしん)に授けたことが知られています。

文字通り雄壮で気力に満ちた字姿の本作が、同様に下賜された一幅であったかはわかりませんが、仮にこれを授かった臣下を想像すると、皇帝の偉大さを視覚的に感じ、更なる忠義の意を抱いたかもしれません。

(2)典雅な料紙

清朝では、官紙局(かんしきょく)という製紙の監督部署を宮中に設置し、各地の名匠には、皇帝御用品や官用品として最高品質の料紙を献上させました。

また、他の文物と同様に、古典とすべき歴代の名紙を模倣した仿古品(ほうこひん)の製造も行われ、料紙は宮廷で大事に取り扱われていたことがわかります。

皇帝皇后の書には、このような上質で典雅な料紙がしばしば用いられ、鑑賞時の見どころの一つでもあります。

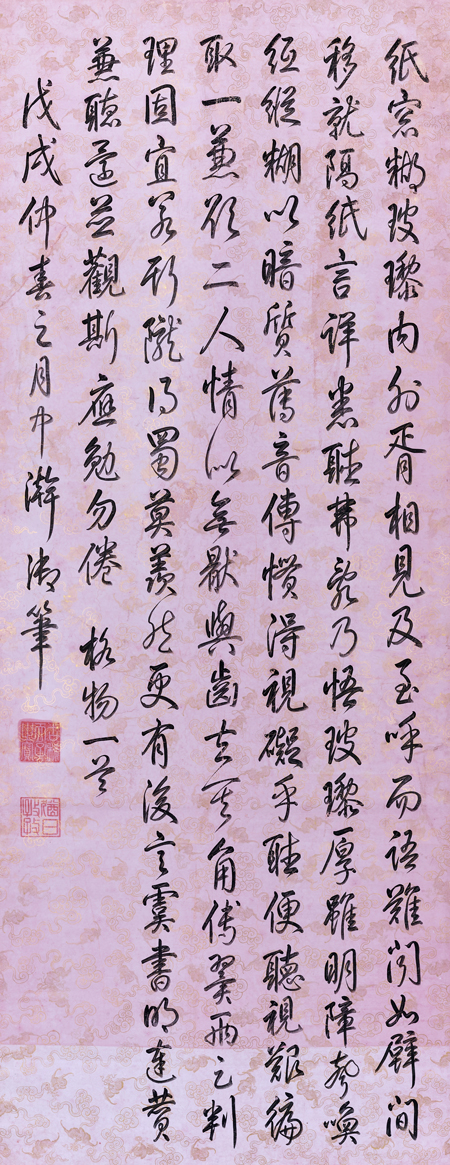

その意味で、乾隆帝筆「行書格物篇軸(ぎょうしょかくぶつへんじく)」は、展示作品のなかでも是非ご覧いただきたい一幅です。

行書格物篇軸 乾隆帝筆 中国 清時代・乾隆43年(1778)

先の康熙帝の書と同様に大幅で、本紙サイズは縦216.5センチメートル、横84センチメートル、表装全体では縦約302センチメートル、横約115センチメートルもあります。

更に本作は、やや紫がかったピンク地の色鮮やかな料紙に目を奪われます。

近づいてよく見ると、料紙には雲間に飛びかう蝙蝠(こうもり)が金泥で描かれていることに気付きます。

雲は、霊芝(れいし)という不老長生を象徴するキノコの形をした瑞雲(ずいうん)。「蝠」と「福」が同音であることから幸福を象徴する蝙蝠は、雑宝、つまり様々な形状・寓意の宝物を咥えています。

乾隆帝の流麗な行書の字姿は、吉祥文様が描かれた淡紅色の典雅な蠟箋と相俟って、一層の気品を醸します。

「行書格物篇軸」料紙の吉祥文様

(3)多様な璽印

清朝では、過去の王朝の集大成として厳格な官印(かんいん)制度が布かれ、皇帝から地方官に至るまで所用の璽印(じいん)が定められました。

皇帝皇后が用いた璽印は、「宝璽(ほうじ)」(皇后は「宝印(ほういん)」)などと総称され、(官印的性格の)皇帝が国務において皇権を示すために用いた特定の宝璽(「国宝」とも)と、(私印的性格の)それ以外の御書や収蔵品に捺す落款印(らっかんいん)・鑑蔵印(かんぞういん)等に大別され、後者は様々な形状や印文のものが制作されました。

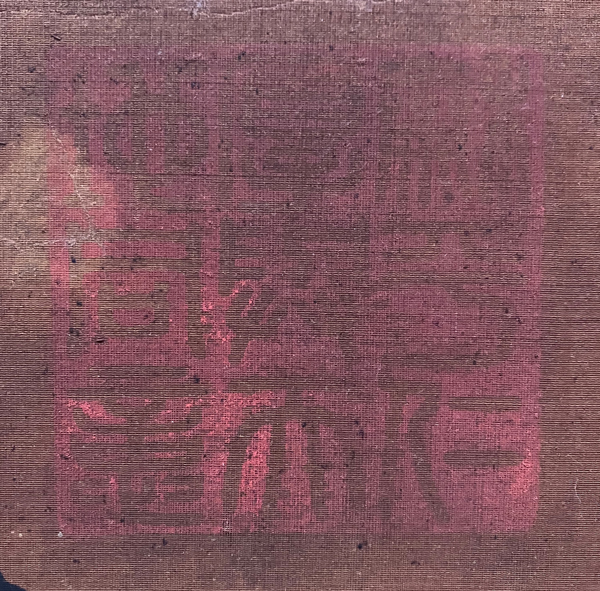

展示作品にも、後者に該当する宝璽がみられますが、一般的な文人士大夫の印とは異なる点があります。それは、宝璽の大きさと捺す位置です。

前述のとおり、後者の宝璽には様々な形状があり、一般的な印と変わらないものもありますが、宝璽のなかには、一般にはほぼ用いられない超巨大サイズがしばしば見られます。

そして、宝璽は料紙の上部や上部中央に捺されることがままあり、こちらも一般的な用印では考えにくい特異な点です。

このような宝璽の用法は、皇帝皇后の権威を端的に示し、御書に更なる威厳を与えているように思われます。

展示作品のなかでは、西太后(せいたいこう)こと慈禧皇太后(じきこうたいごう)筆「楷書四字額『丹宸冊府』(かいしょしじがく「たんしんさっぷ」)」の上部に捺された3顆(か)の宝印、「和平仁厚与天地同意」白文方印、「慈禧皇太后御筆之宝」朱文方印、「数点梅華天地心」白文方印が、1辺12.5~13センチメートルと最も大きく、堂々たる風格を具えています。

楷書四字額「丹宸冊府」 慈禧皇太后筆 中国 清時代‧19世紀

「和平仁厚与天地同意」白文方印(楷書四字額「丹宸冊府」所鈐)

「清朝宮廷の書画と工芸」のコーナーでは、清朝の皇帝皇后の書を、身の回りに置かれた絵画や工芸品とともに展示をしています。

展示作品から、皇帝皇后の人となりや紫禁城での往時の暮らしに想いを馳せていただけますと幸いです。

カテゴリ:中国の絵画・書跡、2022年度の特別展

| 記事URL |

posted by 六人部克典(東洋室研究員) at 2022年08月29日 (月)