1089ブログ

もうひとつの図譜の魅力―特集「江戸時代の図譜文化―堀田正敦編『禽譜』とその魅力」番外編

本館15室で10月上旬まで開催していた特集「江戸時代の図譜文化―堀田正敦編『禽譜』とその魅力」(2024年10月6日(日)まで)を担当した研究員の長倉です。

本特集では、江戸時代初期における解説文中心の「譜」から、徐々に図が加わる「図譜」へと変遷していく歴史的過程と、図譜制作者が本草学者だけでなく、大名、絵師、医師などに広がっていく様子を魅力として紹介していました。

このブログでは、私自身が感じている、もう一つの魅力を紹介したいと思います。

特集「江戸時代の図譜文化―堀田正敦編『禽譜』とその魅力」の展示風景

図譜の説明文をよく読んでみると、説明文を書いている人物は、実際に対象をみているのではなく図をもとに解説していることに気づきます。

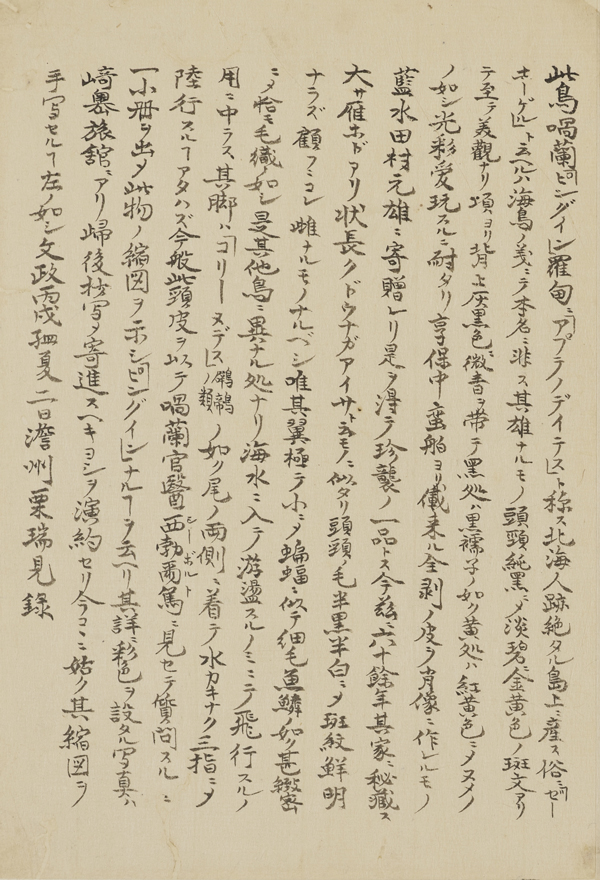

(図1)禽譜 水禽1(きんぷ すいきん)(部分)

(図1)禽譜 水禽1(きんぷ すいきん)(部分)堀田正敦編 江戸時代・18~19世紀写

図1の解説文

図1の解説文解説には、「未た親く見ず。松山侯の写真を謄写し後寛政五年阿魯斉主人齎来る所の図中にこの鳥あり。(後略)」とあります。

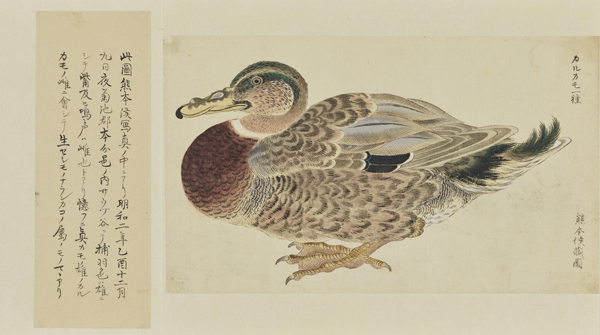

(図2)禽譜 水禽1(部分)

左側の解説には「仙台侯の蔵図中になり。其図を見るに常のカモより稍大。(後略)」とあります。

さらに他の図の書き込みをみると、いくつかの図を照会、比較しながら解説していることもうかがえます。

(図3)禽譜 水禽1(部分)

左側の解説には「これもサクガモ一種と見ゆ。黄水鴨の名は毛色を以名をつけしものにや」とあります。

(図4)禽譜 水禽1(部分)

こちらの解説文にも「これも薩州侯の蔵図を伝写せしもの也。(後略)」とあります。

また、解説文を読んでいると、同じ筆跡が同一の図譜の中のあちこちにあることに気づきます。

(図5)禽譜 水禽1(部分)

(図5)禽譜 水禽1(部分) 図5の解説文拡大図

図5の解説文拡大図

(図6)禽譜 水禽1(部分)

(図6)禽譜 水禽1(部分) 図6の解説文拡大図

図6の解説文拡大図

(図7)禽譜 水禽1(部分)

(図7)禽譜 水禽1(部分) 図7の解説文拡大図

図7の解説文拡大図

これらはわずかな事例ながら、図譜を著した人物の考えや、図譜の編纂の過程を示すものと考えられます。

図7の文章の終わりに「栗瑞見」と名前が記載されているように、この3例は幕府奥医師であった栗本丹洲(1756~1834)による解説です。丹洲は独特の文字ゆえ、容易に気付きます。ちなみに、丹洲は多くの図譜を残していることから、他の図譜でもこの文字を追いかけることができます。

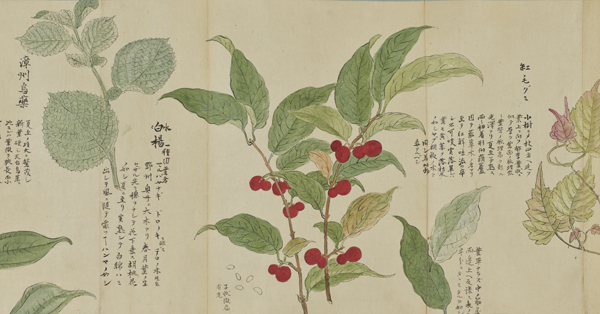

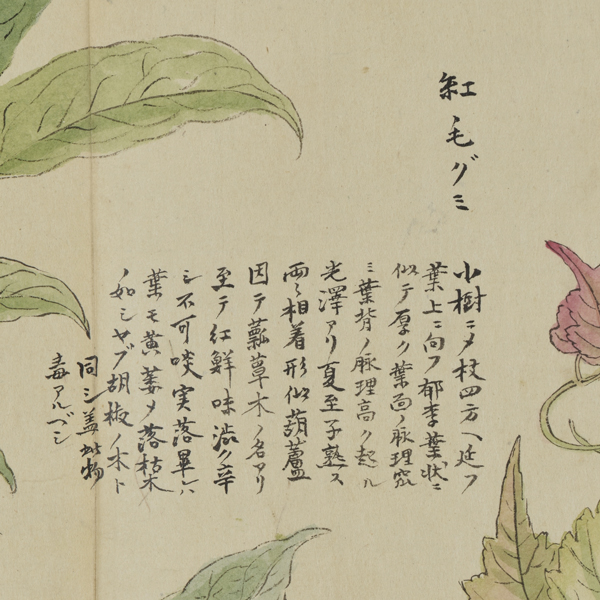

(図8)栗氏図森(りっしずしん)(部分)

栗本丹洲著、狩野惟信他画 江戸時代・18~19世紀

(図9)栗氏図森(りっしずしん)(部分)

栗本丹洲著、狩野惟信他画 江戸時代・18~19世紀

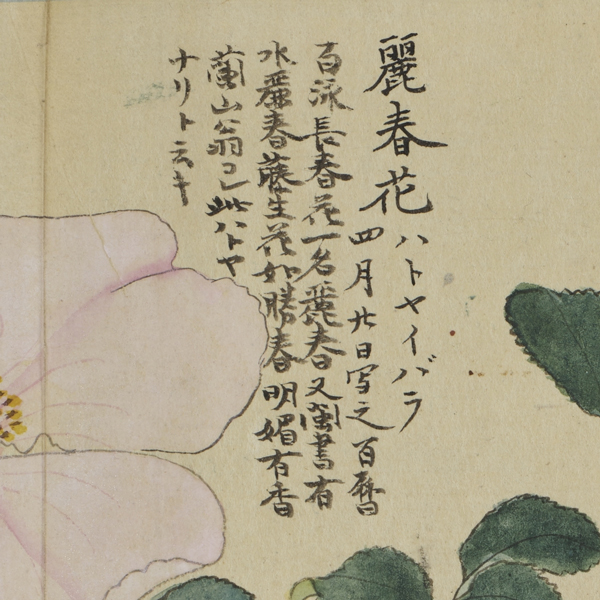

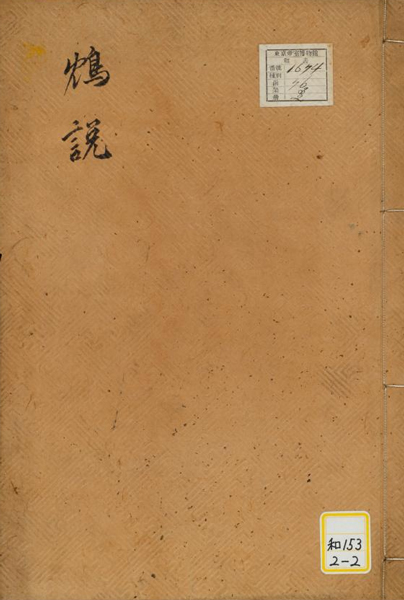

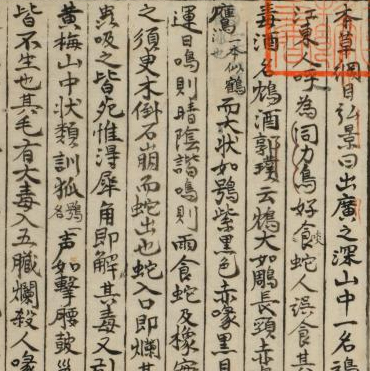

(図10)鴆説(ちんせつ)

栗本丹洲著、増島蘭園跋 江戸時代・文政2年(1819)序

図譜に書き込まれた文章は、比較的読みやすい文字で書かれています。今後も図譜をご紹介していきます。図だけでなく解説文にも注目していただき、皆さまにとっての「魅力」を発見していただければと思います。

| 記事URL |

posted by 長倉絵梨子(書跡・歴史担当研究員) at 2024年10月17日 (木)

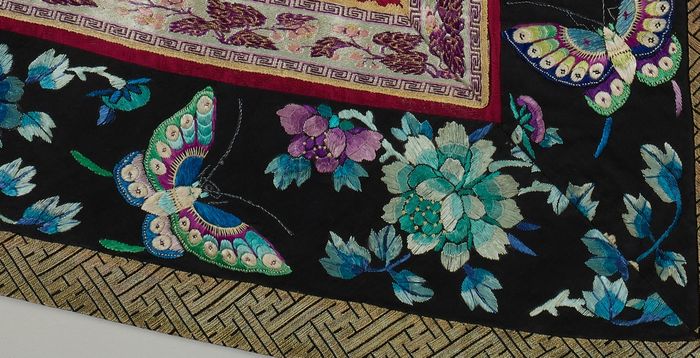

坎肩(カンジェン) 部分2

坎肩(カンジェン) 部分2 坎肩(カンジェン) 部分3

坎肩(カンジェン) 部分3

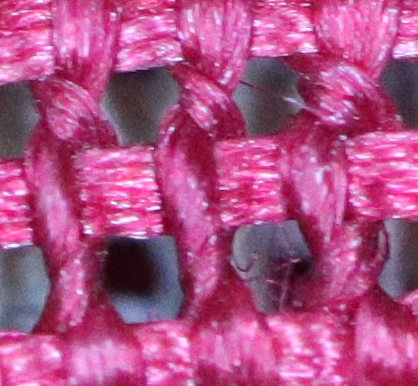

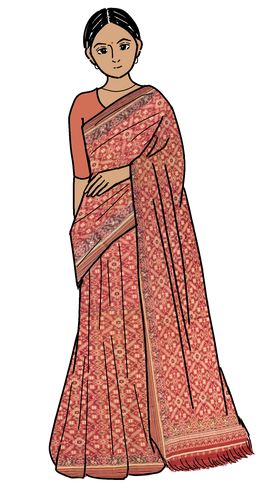

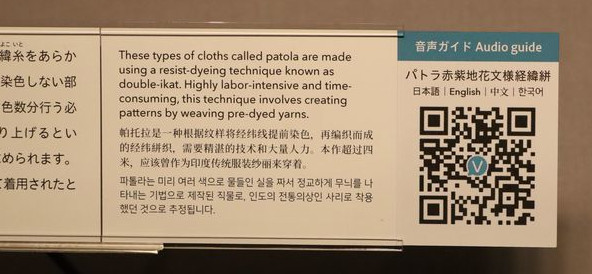

パトラ 部分1

パトラ 部分1 パトラ 部分2

パトラ 部分2

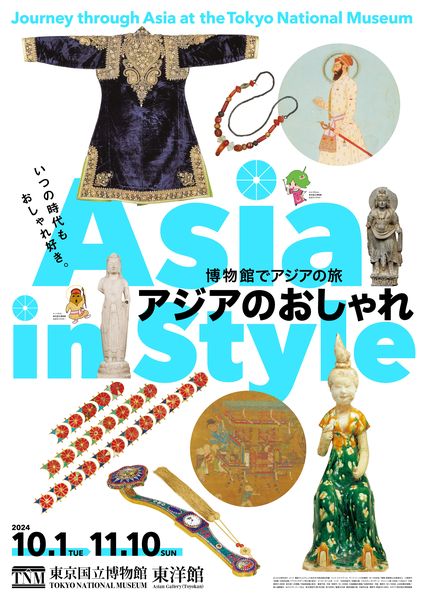

カテゴリ:博物館でアジアの旅

| 記事URL |

posted by 沼沢ゆかり(文化財活用センター研究員) at 2024年10月09日 (水)

10月1日(火)から、毎年恒例「博物館でアジアの旅」が東洋館で始まりました。

東洋館外観

東洋館外観 東洋館内観

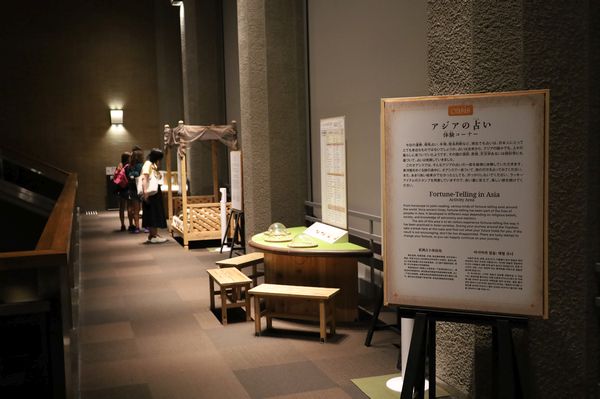

東洋館内観 アジアの占い 体験コーナー

アジアの占い 体験コーナー ミュージアムシアター

ミュージアムシアター

菩薩立像 パキスタン、ガンダーラ クシャーン朝・2世紀 3室で展示

菩薩立像 パキスタン、ガンダーラ クシャーン朝・2世紀 3室で展示

ライオンの耳飾り

婦人頭飾断片 伝エジプト、テーベ出土 新王国時代(第18王朝)・前15世紀 3室で展示

婦人頭飾断片 伝エジプト、テーベ出土 新王国時代(第18王朝)・前15世紀 3室で展示

拡大図

ナーガ上の仏陀坐像 タイ ラタナコーシン時代・19世紀 12室で展示

ナーガ上の仏陀坐像 タイ ラタナコーシン時代・19世紀 12室で展示 胸元の花模様

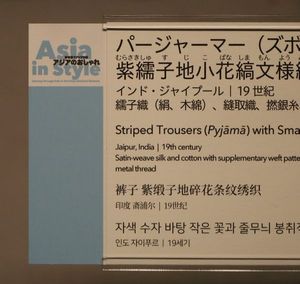

胸元の花模様 コート 濃紺ヴェルヴェット地花卉文様金銀糸刺繡 インド・ジャイプール マードー・シーン2世着用 19~20世紀 13室で展示

コート 濃紺ヴェルヴェット地花卉文様金銀糸刺繡 インド・ジャイプール マードー・シーン2世着用 19~20世紀 13室で展示 拡大図

拡大図

舎利容器クッション 4,840円(税込)

舎利容器クッション 4,840円(税込) ブローチ如意形時計 14,850円(税込)

ブローチ如意形時計 14,850円(税込) 花蝶文様ピンバッチセット 2,750円(税込)

花蝶文様ピンバッチセット 2,750円(税込)カテゴリ:博物館でアジアの旅

| 記事URL |

posted by 天野史郎(広報室) at 2024年10月03日 (木)

東京国立博物館に就職して間もない6月のある夜、一人展示準備のため収蔵庫で埴輪を探している時であった。

すわ、収蔵庫に五月人形か。いやいや、よく見ると凛々しい武者姿の埴輪ではないか。

武人埴輪模型 吉田白嶺作 大正元年(1912年)

弓取るものが左右に一対、矛取るが左右に一対、合わせて四個一組で揃いとなる。東京国立博物館所蔵品は左手に矛取るものを欠いている。

(注)特別展「はにわ」出品予定

後日、先輩に聞いたところ明治天皇の御陵(京都府京都市 伏見桃山陵)に奉献された埴輪「御陵鎮護の神将」と同じ型で作られたものという。

某研究会の連絡誌に、この埴輪にかかる記述があったことを思い出して読み返し、関連する文献などを集めた。この埴輪の制作にあたっては東京帝室博物館(現:東京国立博物館)歴史部のスタッフが監修に携わり、当館の収蔵品の修復や模造品の制作を担った彫刻家の吉田白嶺が手掛けた。

このような縁もあって当館に伝来されたものだと知ったところで、いったんこのときの熱(好奇心)は去っていった。

それから十数年の時が過ぎ、東京国立博物館で埴輪をテーマにした特別展を開催すると聞く。再度発熱した。

特別展の担当者を捕まえ、展示する意図や意義を説明して(いや、ワガママを言って)何とか出品作品に加えてもらった。

そして保存科学課のスタッフには、展示や輸送のための応急処理(X線CT撮影や接合)もお願いした。

応急修理前のX線CT撮影

埴輪「御陵鎮護の神将」は型作りによる頭・胴部・脚部・台座というように分割成形されている。胴部と脚部の継ぎ目で外れていたため状態を確認し、今回の展示に合わせ接合、修理した。

一人現地調査と意気込んで伏見桃山陵へも足を運んだ。

木々の間に白く伸びる参道、御陵から眺める宇治の景色、そして230段にも及ぶ大階段。

時折、本来の目的を忘れてしまうほどの御陵の清々しさに気を取られながらの調査、ただただ気持ちがよかった。そして、この陵(みささぎ)の墳丘のなかに納められた埴輪と古墳時代の墳丘に樹立された埴輪との差異に一人思いを巡らせた。

玉砂利と杉並木が美しい参道

宇治の景色

230段に及ぶ大階段

上が円形で下が方形の御陵

明治天皇の大喪にかかる記録を調べるために国立公文書館に出かけ、当時の世相を知るために当時の雑誌や新聞記事をあさり、また絵葉書などの記念品を集めるために某オークションサイトにも手を出した。この頃には、またいつもの熱病にかかったのかと同僚はきっと呆れていたに違いない。

参拝記念の人形

参拝記念の絵葉書

1918年(大正7年)以降に印刷された参拝記念の絵葉書の包みにも埴輪「御陵鎮護の神将」があしらわれている。一定期間、この「埴輪」が当時の人々に関心を持たれていたことが分かる。

私は埴輪、ましてや古墳時代を専門にしているわけではない。一考古学者としてモノがどういう目的で作られ、そのモノが当時の人々にどう受け入れられ、そして後世の人がそれをどう考えるのか、ということが気になってしかたがないのだ。本展の担当者でもない一研究員でさえ「はにわ熱」にかかれば、この始末である。ましてや担当者であったならば。

この夏の暑さを上回る熱量で担当者が準備を進めている特別展「はにわ」(2024年10月16日(水)~12月8日(日)、平成館 特別展示室)が、間もなく開幕を迎える。

ぜひ楽しみに待っていてほしい。そして一人でも多くの方々にこの「はにわ熱」を存分に味わってほしいと願っている。

| 記事URL |

posted by 品川欣也(学芸企画部海外展室長) at 2024年09月27日 (金)

本館14室では特集「能面に見る写しの文化」(10月20日(日)まで)を開催しています。

本館14室の様子

作り手の学びや、普段なかなか見ることができない秘仏の霊験あらたかな姿を写し引き継ぐための手段として、美術工芸の世界ではお手本を真似てコピーを作る「写し」が行われてきました。

「写し」は能面でも行われ、名物面とされた古面の「写し」が、特に江戸時代以降多く作られました。

能面では鑿跡(のみあと)や傷、作者を示す焼印なども写すことが多いことが知られています。

ただし、能面の調査を重ねていくと、「写し」のなかにも様々なバリエーションがあることがわかってきました。特にわかりやすいのが、精度の違いです。

では、「写し」の精度に注目して、こちらのふたつの面を見てみましょう。

同じ名物面をもとにした、「写し」同士を見比べる

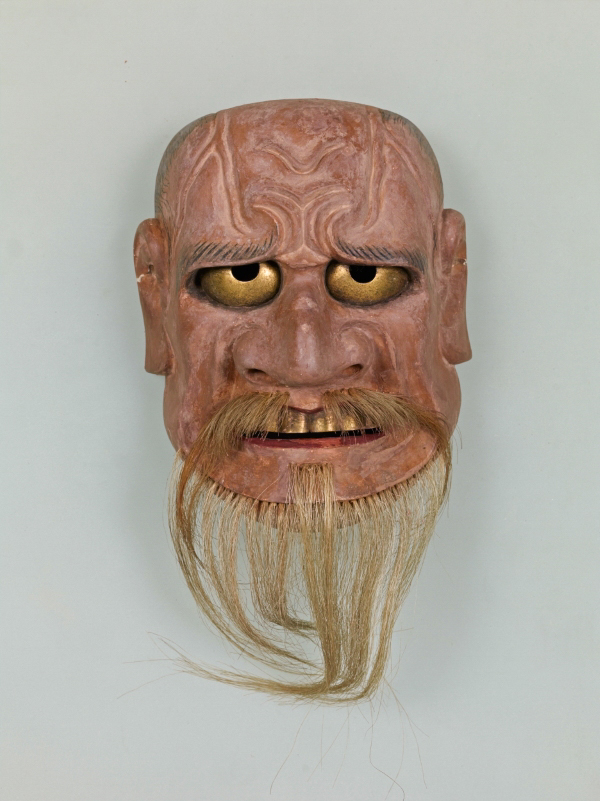

(図1)能面 大悪尉 「丹後州/愛若大夫廿三枚之内」刻銘(朱入り)

(図1)能面 大悪尉 「丹後州/愛若大夫廿三枚之内」刻銘(朱入り)安土桃山~江戸時代・16~17世紀 大聖寺藩前田家伝来 文化庁蔵

(図2)能面 大悪尉 「福来作」銘 江戸時代・17~18世紀 上杉家伝来

(図2)能面 大悪尉 「福来作」銘 江戸時代・17~18世紀 上杉家伝来

ふたつとも大悪尉(おおあくじょう)という面で、荒ぶる神の役などに使われます。

じつはこの2面はともに、宝生家(ほうしょうけ)に伝わる名物面である大悪尉の「写し」です。

どちらも宝生家の能面をもとにした「写し」なのに、この2面は似ていません。

図1と図2を比較すると、図1が宝生家の能面により近く、本面の特徴をよくとらえています。

頬の肉付きの柔らかさや、顔の皺(しわ)の表現なども感じられるのではないでしょうか。

図1の面の面裏には「丹後州/愛若大夫廿三枚之内」と書かれていて、この面を細川家お抱えの猿楽師(さるがくしゃ)であった愛若大夫(あいわかだゆう)がかつて所持していたことがわかります。

大名家であった細川家は、この「写し」のもととなった名物面を所蔵する宝生家と関係が深かったためか、本面の実物を見る機会に恵まれたか、宝生家の名物面に関する情報を多く持っていたとも考えられます。

よって、こちらは比較的精度の高い「写し」といえます。

対して図2の面は、やはり大名であった上杉家が収集したものです。

しかし、当時の上杉家は経済難にあり、おそらく作者は名のある面打ではなく、実際に宝生家のものを見る機会にも恵まれなかったと想像されます。

よって、比較的「写し」の精度が低くなってしまったのかもしれません。

このように、同じ面の「写し」であっても似ていないことはよくあります。

よく似たふたつの面を見比べる

続いて、よく似たふたつの能面を見比べてみましょう。

(図3)能面 鼻瘤悪尉 「文蔵作/満昆(花押)」金字銘

(図3)能面 鼻瘤悪尉 「文蔵作/満昆(花押)」金字銘室町時代・16世紀

(図4)能面 鼻瘤悪尉 「杢之助打」朱書 江戸時代・17~18世紀

(図4)能面 鼻瘤悪尉 「杢之助打」朱書 江戸時代・17~18世紀

どちらも鼻瘤悪尉(はなこぶあくじょう)という種類の面で、両者の顔立ちはよく似ています。

図3の面裏

図3の面裏 図4の面裏

図4の面裏

図3の面裏には「文蔵作」と書かれています。ただしこれは、文蔵本人が書いたのではなく、世襲面打家である大野出目家(おおのでめけ)の5代洞水満昆(とうすいみつのり)によって文蔵の作であると鑑定されたという鑑定銘です。

図4の面裏には 「文蔵作正写杢之助打」つまり、文蔵作の面を杢之助が写したと記されています。 杢之助が図3の鼻瘤悪尉をもとに写したものが図4の面であると解釈できます。

ちなみに杢之助とは、世襲面打家である大野出目家の5代洞水満昆もしくは7代友水庸久(ゆうすいやすひさ)のことです。

2面とも、大野出目家にあったものかもしれません。

杢之助が文蔵作とされる鼻瘤悪尉を実際に見ながら写したからこそ「写し」の精度が高く、よく似ているのでしょう。

さて、文蔵作とされる鼻瘤悪尉をX線CT撮影したところ、かつて割れてしまい、修理されていることがわかりました。

その修理の痕が面裏に貼られたテープ状の布です。

図4の裏面にも布がはられているのは、文蔵作の鼻瘤悪尉の修理痕まで写したということでしょう。

舞台で使用する際には見えないはずの面裏の修理痕まで写すことは、その面の歴史にまで敬意を持っているということなのかもしれません。

このX線CT撮影でもうひとつ、不思議なことがわかりました。

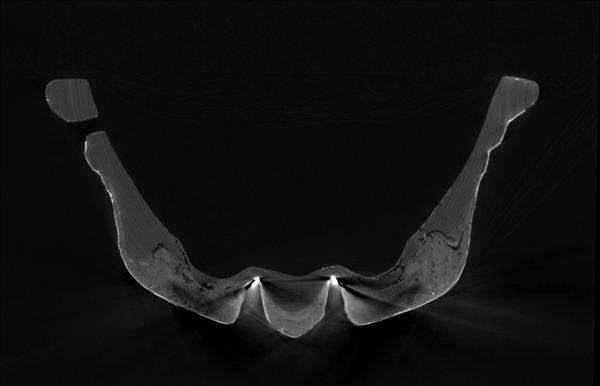

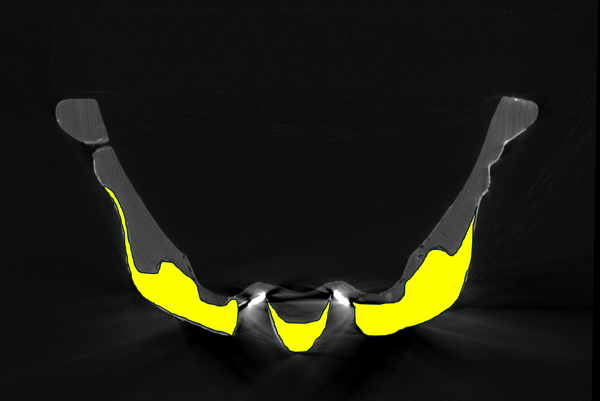

(図5)CT画像

(図5)CT画像 (図6)CT画像

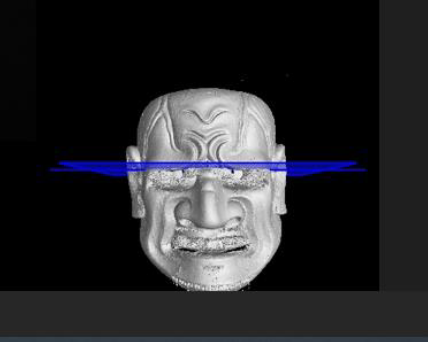

(図6)CT画像 (図7)

(図7)

図5と図6のCT画像は、文蔵作とされる鼻瘤悪尉(図3)の上瞼のあたり(図7)の断面です。

木目が見える部分は木で作られています。図6の黄色くマークしたところは木ではなく、木屎漆(こくそうるし)と考えられます。

また、面裏の口の部分にも布が貼ってありました。これは下唇に別の材を矧(は)いでいるので、本来はもっと大きく口を開けていたと考えられます。

そもそも能面を作るのに大きな木材は必要ありません。

比較的小さな木材があれば形作ることができるので、多くの面は木の彫りで顔の起伏を表し、その上に絵具で彩色しています。

ところが能面のX線CT撮影を行っていると、起伏の少ないなだらかな形の仮面の表面に、木屎漆などで厚く盛り上げ、頬や眉間、眉などの顔の起伏を作る例があることが分かってきました。

文蔵作とされる鼻瘤悪尉もその一つで、もともとあった別の面に木屎漆を盛って改造した可能性があるといえそうです。

「写し」には精度の違いがあること、写す際には元になった面への敬意があると考えられます。

その敬意があったからこそ、一から新しい面を作るのではなく、改造という手間のかかる方法を選んだのかもしれません。

特集「能面に見る写しの文化」では、他にも「写し」のいくつかのバリエーションを紹介しています。

とても細かなことではありますが、ぜひ展示室で、面に対する人々の心に、思いをはせていただければと思います。

カテゴリ:特集・特別公開

| 記事URL |

posted by 川岸 瀬里(教育普及室長) at 2024年09月26日 (木)