1089ブログ

こんにちは、ユリノキちゃんです ![]()

毎日じめじめしたお天気が続いている上野に、湿気を吹き飛ばすようなすごい宝物がやってきたの。

「タイ ~仏の国の輝き~」

今年は、日本とタイの間に正式な国交が開かれてから130年目の年だから、タイから特別にとても大切な作品が日本にやって来ているのです。

ユリの大好きなキラキラしたものや、ちょっとびっくりするものもあるときいたので、来週のオープンを前に、準備まっただ中の平成館会場へGO!

「ユリちゃん、いらっしゃい」

こんにちは、特別展室の熊谷さん。ちょっと見せてもらっていいですか?

「大丈夫よ。あちらが入口ね。いってらっしゃーい」

はい!邪魔しないように行ってきまーす ![]()

あら、何かがらがらがらって大きな音がする。

石でできたタイの観音様のお像を展示するところだわ。

慎重に展示台に安置していきます。

無事、展示台に置かれました。重そうだったけど何キロくらいあるのかしら。

観音菩薩立像 アンコール時代 12世紀末~13世紀初

カンチャナブリー県ムアンシン遺跡出土 バンコク国立博物館蔵

よくみると、体にも足にも小さな仏様がたくさん彫られています。

日本の観音様とはなんだか雰囲気がちがう気がします。

こちらの部屋ではタイの刀剣の展示をするところです。

研究員の末兼さんが、点検しながらじっくりと刀をみています。

「うーん、刃文もないし、地金のようすもわからないなあ。でも、形からすると、日本製の刀身かな~。」

どうしてわかるんですか?

「刀の先に向かって反っているでしょ。日本でいうと、だいたい片手で使う刀の感じなんだよね」

なるほど!![]()

「もっと詳しくわかるように、今度CTの機械で撮影して調査するんだよ。そうすると、この柄の中にある部分がどうなっているかわかるかもしれないからね」

何かみつかるといいですね!

ところで末兼さん、この展覧会のおススメはどれですか?

「ユリちゃんなら、キラキラした金のものが好きでしょう?」

わーい大好きです![]()

「じゃあ、見に行こう!」

あら、これは!

ぞうさん!

金象 アユタヤー時代 15世紀初 アユタヤー県ワット・ラーチャプーラナ遺跡仏塔地下出土

チャオサームプラヤー国立博物館蔵

すごい!金と緑のきれいな石?ガラス?が入ってる。

「これ、耳が動くんだよ」

ええっ 何のために???

「それはわからないなあ(笑) 耳の付け根のところの穴から細い金の線を向こう側に通しているから、動かせるんだ。」

ぱたぱたするんですね!でも、動かすと危ないような。

それにしてもきれいねえ。うっとりしちゃうわ![]()

「緑色のものは、石のところとガラスのところがあるよ」

そうなんですね。いろいろ教えてくださってありがとうございます!

「まあ、本当の僕からのおススメはこちらの鏡なんだけどね」

?鏡?

(左)素文透入柄鏡 東部ジャワ様式(インドネシア) 15世紀

アユタヤー県ワット・ラーチャプーラナ遺跡仏塔地下出土

チャオサームプラヤー国立博物館蔵

(右)素文透入柄鏡 東部ジャワ様式(インドネシア) 15世紀 京都・妙法院蔵

「この二つの鏡は、インドネシアでつくられたものなんだけど、インドネシア以外の国に伝わっていたのはとっても珍しいんだよ。この二つしかない!右側の日本で大事にされてきた鏡は、豊臣秀吉が持っていたって言われているんだ。」

じゃあ、こっちの鏡にはもしかして豊臣秀吉が顔をうつしていたのかしら![]()

この他にも、小さな金の靴や王様の冠もあります。キラキラしたものいっぱいで、楽しい!

金靴 アユタヤー時代 15世紀初

アユタヤー県ワット・ラーチャプーラナ遺跡仏塔地下出土

チャオサームプラヤー国立博物館蔵

金冠 アユタヤー時代 15世紀初 アユタヤー県ワット・ラーチャプーラナ遺跡仏塔地下出土

チャオサームプラヤー国立博物館蔵

と、小さくてかわいらしいものもあるけど、今回見逃せないのは……

じゃじゃーん

ラーマ2世王作の大扉 ラタナコーシン時代 19世紀

バンコク都ワット・スタット仏堂伝来 バンコク国立博物館蔵

タイのお寺の扉です。タイではとても有名で、教科書にも載っているらしいです。

「この扉は王様が自分で彫って作ったんだよ。いろんな動物や植物、模様がびっしり彫られているよね。これ、大きな木から彫りだしていて、あとから飾りで付けたんじゃないんだよ。とてもしっかり彫られているよね」

同扉部分

と扉のお話しをしてくれたのは、タイの国立博物館の保存修復家のサネーさん。

この扉はとても大きいし、壊れやすいから運んでくるのが大変で、無事にここに置いて安心したんだって。

バンコク国立博物館保存修復担当のサネーさん。

この扉の展示スペースは、フォトスポットになります。

今回の展覧会は、タイのいろいろな時代のさまざまなスタイルのものがずらりと揃ってみることができる、貴重な機会で、多くの作品はあまり展示されたことのないものだそうです。

サネーさん、ありがとうございます![]()

「ユリちゃん、こちらの展示も見に来たら?」

特別展室の市元さん、何があるんですか?

「ほら、すごいでしょ」

あっ!

ぞ、ぞうさん!

上にのっているのは?

「王族の乗る象の鞍だよ。けっこう雰囲気でてるでしょ?」

タイの人は象にのって川を渡ることもあるのですね。

「そう。ここの展示はそういうイメージなんだ」

実際の展示がどうなるか、楽しみ♪

おおきな扉やぞうさんから、かわいい金の靴まで、そして、時代もタイ以前から19世紀のものまで、タイの「国宝」と言ってもいい貴重な作品が勢ぞろいします。

ぜひ、この夏は、「タイ」展でアジア気分を満喫してみてくださいね

カテゴリ:トーハクくん&ユリノキちゃん、2017年度の特別展

| 記事URL |

posted by ユリノキちゃん at 2017年07月01日 (土)

ほほーい! ぼくトーハクくん!

さて、いまぼくはどこに来ているかというと…

ヒント1:シカがいっぱいいるところだほ

ヒント2:シンボルの五重塔だほ!

みんな、わかったかな?

そう、奈良にある興福寺に来ているんだほ! ここで特別展「運慶」の予習をするんだほ。

ほ? なんで興福寺で「運慶」展の予習をするかって?

ほほー、そんなことを言う人はまだ「運慶学園」に入学していないにちがいないんだほ。

「運慶」展の主役の運慶さんは、興福寺とふかーい関係のある人なんだほ。

たとえば、展覧会にお出ましになるこの2体のお像は興福寺のお像だほ。

右:国宝 無著菩薩立像(むじゃくぼさつりゅうぞう)

左:国宝 世親菩薩立像(せしんぼさつりつぞう)

運慶作 鎌倉時代・建暦2年(1212)頃

奈良・興福寺蔵 写真:六田知弘

お兄さんの無著さんと弟の世親さんの像は、運慶さんを代表するお像!

背筋がピンとなる、静かな迫力があるほ。

このお像があるのが、北円堂(ほくえんどう)っていうお堂なんだほ。

春と秋の特別公開をのぞいて、ふだんは公開されていないんだけど、今回は特別に中を見せてもらえたほ。

※2017年秋の北円堂の特別公開は実施されません。

このトビラの奥に…

運慶さんの傑作が!

※中央の国宝「弥勒如来坐像」は展覧会に出陳されません。

「北円堂は興福寺のなかでも重要な施設のひとつ。興福寺を創建した藤原不比等の1周忌にその供養のために建てられました」と、教えてくれたのは興福寺の多川貫首(かんす)。

この日は、多川貫首から興福寺のことをいろいろおそわったんだほ

藤原不比等さんは、飛鳥時代~奈良時代にかけて政治の中心にいた人らしいほ。

しかも、光明皇后(←東大寺の大仏をつくった聖武天皇の皇后)のお父さんなんだって!! ほほー。

これだけスゴイ人が建てた興福寺は、きっと大事にされていたんだろうなぁ。

そんな興福寺に大事件が!

平安時代のおわりに起こった源氏と平氏の戦いのなかで、お寺は平氏の焼き討ちにあってなにもかも燃えてしまったんだほ…。

ここで登場するのが運慶さんだほ。

戦いがおわってお寺の復興をすることになったんだけど、康慶さん(←運慶さんのお父さん)や運慶さんも復興プロジェクトのメンバー入りをしたんだほ。

だから奈良時代にできたお寺なのに、鎌倉時代の仏像がたくさんあるのか! なるほー!!

「興福寺では、現在、300年ぶりとなる中金堂の再建事業を進めています。運慶展は、この中金堂再建を記念して開催するものです。

運慶らによる鎌倉時代の復興とこのたびの平成の復興を重ねあわせてお楽しみください。」(多川貫首のおはなしだほ)

これで、興福寺と運慶さんのつながりがわかったほ。

そして、特別展のタイトルに注目!

興福寺中金堂再建記念特別展「運慶」

そう、興福寺は運慶展の予習をするのにぴったりの場所なんだほ!

再建中の中金堂も特別に見学させてもらったほ。

落慶は来年2018年秋の予定なんだほ

多川貫首によると、お寺がつくられたころ、つまり奈良時代の興福寺をめざしているらしいほ。

建物の大きさや柱の数、建物のつくりも天平のころの中金堂を再現しているんだって!

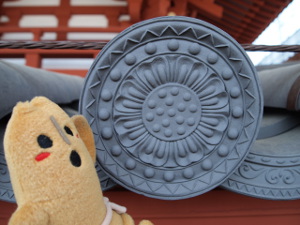

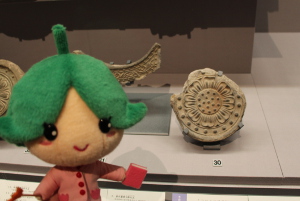

瓦もお寺が建てられた当時の中金堂の瓦のデザインを再現。徹底しているんだほ~

展覧会には、北円堂の無著菩薩・世親菩薩立像のほかに、重要文化財「仏頭」(運慶作)や国宝「龍燈鬼立像」(康弁作←運慶さんの息子)など、たくさんの興福寺のお像が出陳されるんだほ。

右:国宝 天燈鬼立像(てんとうきりゅうぞう)

左:国宝 龍燈鬼立像(りゅうとうきりゅうぞう)

康弁作(龍燈鬼立像) 鎌倉時代・建保3年(1215)

奈良・興福寺蔵 写真:六田知弘

もちろん、興福寺以外にも各地から運慶さんの仏像が集結するほ。

いまからわくわくがとまらないほ~。

興福寺を訪ねたことで、ユリノキちゃんを一歩リードした気分になったトーハクなのでした

一方、東京でお留守番のユリノキちゃんは…

本館1室「仏教の興隆」で展示されている鎮壇具は、興福寺中金堂から出土したものなのね(明治7年[1874] 出土)

考古展示室では、興福寺の奈良時代の瓦も展示しています

![]() ちょっと目線をかえた「運慶」展関連展示です。仏像のあるお寺のことも知っておくと、きっともっと展覧会が楽しくなりますよ。

ちょっと目線をかえた「運慶」展関連展示です。仏像のあるお寺のことも知っておくと、きっともっと展覧会が楽しくなりますよ。

と、トーハクにいながら着々と展覧会の予習を進めていたのでした。

カテゴリ:2017年度の特別展

| 記事URL |

posted by トーハクくん at 2017年06月30日 (金)

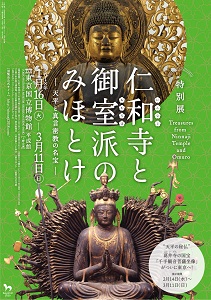

東京国立博物館では、来年1月16日(火)~3月11日(日)、

平成館にて特別展「仁和寺と御室派のみほとけ―天平と真言密教の名宝―」を開催します。

6月19日(月)、開催に先立ち、報道発表会を行ないました。

まずは当館副館長の井上洋一と、仁和寺門跡・真言宗御室派管長の立部祐道氏の主催者挨拶および御室派寺院を代表して葛井寺住職の森快隆様からご挨拶をいただきました。

井上洋一 東京国立博物館副館長

立部祐道 仁和寺門跡・真言宗御室派管長

森快隆 葛井寺住職

仁和寺といえば遅咲きで背の低い御室桜が有名です。その御室桜が満開の時にドローンで撮影した仁和寺境内の映像をご覧いただいたあと、本展覧会担当研究員の丸山士郎より展覧会の見どころについて解説しました。

ドローンで撮影された仁和寺境内の映像。満開の御室桜が一面に広がっています。

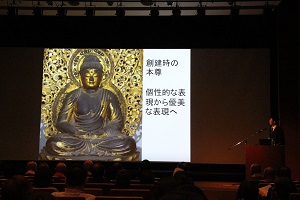

展覧会担当 丸山による解説

仁和寺は光孝天皇が仁和2年(886)に建立を発願し、次代の宇多天皇が仁和4年(888)に完成させた真言密教の寺院です。「古都京都の文化財」として世界遺産にも登録されています。歴代天皇の厚い帰依を受けたことからすぐれた文化財が数多く伝わります。

「御室派」、こちらは聞きなれない方もおられるかもしれません。もともと「御室」とは宇多天皇が法皇になって仁和寺に構えた僧房のことでした。その後鎌倉時代になると、この「御室」が仁和寺そのものを示す呼称となりました。現在は仁和寺を総本山とする約790箇寺で形成される真言宗の一派のことをそう呼びます。これら御室派寺院にはすぐれた仏像も少なくありません。本展は仁和寺と御室派寺院からの選りすぐりの名品約160件を展示します。

見どころ、まずは仏像。

国宝 阿弥陀如来坐像 平安時代・仁和4年(888) 京都・仁和寺蔵

こちらは仁和寺創建時の本尊。腹前で両手を重ね合わせる定印という形式は、制作年のはっきりしている日本の阿弥陀如来像の中では最も古い作品と言われています。

国宝 薬師如来坐像 円勢・長円作 平安時代・康和5年(1103)京都・仁和寺蔵

秘仏!像高わずか12センチ弱の白檀をきわめて精緻に彫刻し、木地に直接金箔で細やかな文様を施した大変美しい作品です。

国宝 千手観音菩薩坐像 奈良時代・8世紀 大阪・葛井寺蔵

毎月18日にしか開帳されない葛井寺の秘仏、現存最古の千手観音菩薩像。天平彫刻のもっともすぐれた作品の一つです。大手は40本、小手はなんと1001本!東京で公開されるのは江戸時代に品川で出開帳して以来となります!お見逃しなく!!(展示期間:2月14日~3月11日)

重要文化財 如意輪観音菩薩坐像 平安時代・10世紀 兵庫・神呪寺蔵

こちらは年に一度、5月18日にのみ開扉される神呪寺の秘仏本尊。一木造で細身の表現が特徴です。

仁和寺が誇る仏像に加え、全国の御室派寺院の中から、普段は公開されていない数多くの秘仏や仏像ファン待望の名宝まで、合計約70体を一堂に公開します。

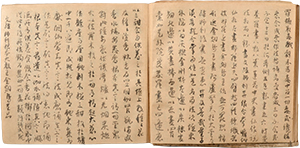

見どころの2番目。2014年に修理が完了した国宝「三十帖冊子」を修理後初めて全帖公開します(展示替有)。

国宝 三十帖冊子 空海ほか筆 平安時代・9世紀 京都・仁和寺蔵

空海の自筆部分が十数帖確認され、空海と同じく平安時代の能書「三筆」の一人と称される橘逸勢の書も含まれると考えられており、書道史上も重要なものです。

さらに会期中の2週間限定で全帖を一挙に公開。書のファンを魅了してやまない空海ゆかりの書をご覧いただきます。

見どころ、最後は江戸時代の仁和寺再興期に再建され、僧侶の修行道場のために一般には非公開の観音堂を展示室に再現します。

観音堂内部 撮影:横山健蔵

観音堂内に実際に安置されている仏像33体に加え、壁画も高精細画像で再現し、一般には触れることのできない堂内の厳かな空気を体感していただきます。

このように、本展は真言宗御室派総本山の仁和寺と全国の御室派寺院が誇る寺宝が一挙にトーハクに集結する大変貴重な機会となります。皆様、特別展「仁和寺と御室派のみほとけ―天平と真言密教の名宝―」は来年新春開幕です。どうぞお楽しみに!

※会期中展示替有

カテゴリ:news、2017年度の特別展

| 記事URL |

posted by 武田卓(広報室) at 2017年06月21日 (水)

青葉が本当に気持ちのよい季節になりました。

日差しも少し強くなって、雨も長くなって、そろそろ梅雨が来るのかなと感じます。

そして特別展「茶の湯」も残すところわずかとなりました。

展覧会の企画は3年前ほどから本格的にスタートして、

そのあいだ私はずーっと平成館展示室の図面とにらめっこの日々でした。

5、60枚は図面を引いたでしょうか…。

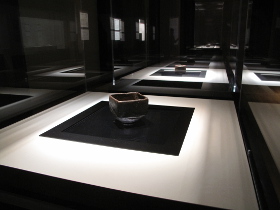

これだけたくさんのお茶碗、そして茶入、茶杓や香合といったとても小さな工芸作品が特別展会場である平成館にならぶ機会は珍しく、その形、大きさから照明を当てるのも書画や彫刻とは異なる細やかな工夫が必要です。

とりわけやきもの専門の研究員として、茶の湯のやきものについて

ぜひお伝えしたかったのは、日本ほどやきものを身近に感じている国は他にないということです。

ガラス質のなめらかな釉面の中国のうつわ。

轆轤目が粗く残るざらざらとした朝鮮半島のうつわ。

そして縦に横にヘラによって削られた日本のうつわ。

先人たちは手にとってそうした違いを受け止めて、大切に伝えてきたということ、これだけ個性あふれる名品が集まる機会はめったにないということ、ぜひその素晴らしさをこの展示で再現したいと思いで準備をしてきました。

重要文化財 油滴天目

建窯 南宋時代・12~13世紀 九州国立博物館蔵

古田織部、松平不昧が所持した油滴天目。こちらも大阪東洋陶磁美術館所蔵の国宝の「油滴天目」に負けないくらい魅力たっぷりに輝いています。

国宝 大井戸茶碗 喜左衛門井戸

朝鮮時代・16世紀 京都・孤篷庵蔵

名もなき陶工がスピードにのって轆轤を挽きあげ、ざくざくと削って整える様子が目に浮かぶよう。圧倒的な存在感を放って佇む孤高な姿に心打たれます。

国宝 志野茶碗 銘 卯花墻

美濃 安土桃山~江戸時代・16~17世紀 東京・三井記念美術館蔵

ほんのりと赤みを帯びた穏やかな火色で、一見優しい雰囲気を漂わせる名碗「卯花墻」にはじつは胴部に大胆に箆目が入り、力強い造形で迫ってきます。

そこで今回、光源を展示台の下に設けた特別な照明を作り、茶碗の側面や高台部分をより良く観ていただけるようにしました。

(協力:デザインオフィスイオ、大光電機、株式会社マルモ)

楽茶碗の展示ケース

(撮影:横山研究員)

作品は重要文化財「黒楽茶碗 銘 ムキ栗」(文化庁蔵)。

360度ぐるりと、ちょっと腰を落として目線の高さを変えてみたりして、楽茶碗の薬の変化や箆削りなど、いろいろな表情を見つけることができます。

重要文化財 黒楽茶碗 銘 俊寛

長次郎 安土桃山・16世紀 東京・三井記念美術館蔵

柔らかい光が当たった胴から裾にかけて、ぐっと横に箆削りが入っているのをみることができます。口が内向し、持つ手にぴったりと収まる絶妙なかたち。

茶の湯が生み出した唯一無二のやきもの、楽茶碗の名品です。

茶碗のみならず、どれもそれぞれに魅力たっぷりの「茶の湯」オールスターズ。

こんな名品が一堂に会する機会は、もうしばらく無いだろう…と、

企画者の一人として展示替えのたびにちょっと寂しい気持ちがしておりますが、素晴らしい作品たちと向き合える時間を大切にしようと心新たにする日々です。

カテゴリ:研究員のイチオシ、2017年度の特別展

| 記事URL |

posted by 三笠景子(平常展調整室主任研究員) at 2017年05月28日 (日)

ご来館いただきました多くのお客様に、心より御礼申し上げます。

20万人目のお客様は、茨城県ひたちなか市よりお越しの小野瀬きよみさん。

小野瀬さんには、当館館長の銭谷眞美より、記念品として展覧会図録とトートバッグを贈呈しました。

特別展「茶の湯」20万人セレモニー

左:小野瀬きよみさん、右:館長の銭谷眞美

5月26日(金)平成館エントランスにて。

トーハクくんとユリノキちゃんもお祝いに駆けつけました

10万人目のお客様に続き、20万人目の小野瀬さんもお着物でご来館くださいました。

何と小野瀬さん、お茶の先生をなさっていらっしゃるとか!

本日もお茶のお稽古帰りに、お友達とご一緒にお立ち寄りくださったそうです。

ちなみに、お友達もお茶を習っていらっしゃるそうで、やはりお着物でお越しくださいました。

まさに本展の20万人目にぴったりのお客様です!

小野瀬さんは「仕事柄、お茶のお道具には興味があります。今日は、お稽古用とは違う、本物のお道具が見られるのが楽しみです」とお話しくださいました。

特に三井記念美術館所蔵の国宝「志野茶碗 銘 卯花墻」が気になるそう。

小野瀬さんだったら、卯花墻でどんなお茶を立てられるのでしょうね。

特別展「茶の湯」は6月4日(日)まで。

そろそろ閉幕の足音が聞こえてきました。

次にこれだけの名品が勢揃いするのは、果たしていつになることか…という、奇跡の展覧会です。

どうぞお見逃しのないように!

カテゴリ:news、2017年度の特別展

| 記事URL |

posted by 高桑那々美(広報室) at 2017年05月27日 (土)