1089ブログ

こんにちは、特別展「法然と親鸞 ゆかりの名宝」(~2011年12月4日)の絵画担当研究員の瀬谷愛です。

毎日、たいへん多くの方々にご来館いただいております。

ありがとうございます。

今回は6週間の会期中に、4回も展示替があります(展示替のない週は最後の月曜日だけです)。

楽しみにされていたものが前期と後期に分かれていたり。

わたしもいつも、展覧会を見に行くと歯がゆい思いをしていますので、よくわかります。

本当はすべてをご覧いただきたいのですが・・・申し訳ございません。

ずっとポスター、看板の「顔」としてスタメン出場していただきました

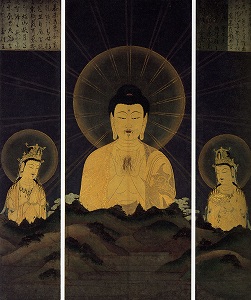

国宝「早来迎(阿弥陀二十五菩薩来迎図)」(京都・知恩院)は、

11月15日(火)から国宝「山越阿弥陀図(やまごしあみだず)」(京都・禅林寺)に替わりました。

こんなに遠くからではみえませんね。

アップにしましょう。

国宝 山越阿弥陀図 鎌倉時代・13世紀 (京都・禅林寺)

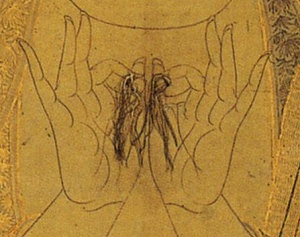

中央に表される阿弥陀仏は、浄光明寺の阿弥陀三尊坐像と同じ、説法印を結んでいます。

説法印は、浄土で説法されているときの阿弥陀仏の手のかたち。

すなわちこの地が浄土である事を表します。

ふたこぶラクダの背中のような山の真ん中から、巨大な上半身を現す阿弥陀仏。

ぜひ想像力を豊かにしてご覧いただきたいところです。

後期には他にも面白いお品が登場します。

例えば、第2章「伝記絵にみる生涯」。

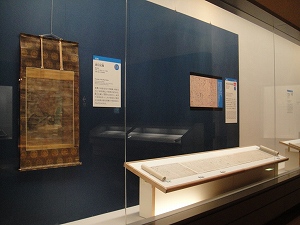

一番奥の壁付きケースに、当館所蔵の「法然聖人伝絵」が展示されています。

重文 法然聖人伝絵(九巻本、琳阿本) 巻第8 鎌倉時代・14世紀 東京国立博物館

流罪後、初めて入京を許された法然が、やがて体調を崩し、いよいよ入滅が近づいてきた場面です。

まわりの門弟たちは法然に、臨終行儀として阿弥陀如来像に結んだ五色の糸を手に取るよう勧めます。

しかし法然は、若いころに比叡山で観想の行を積んだためでしょうか、仏像の助けを借りなくとも、もう目の前に聖衆を感得していました。

重文 山越阿弥陀図屏風 鎌倉時代・13世紀 (京都・金戒光明寺)

前期展示の「山越阿弥陀図屏風」(京都・金戒光明寺)には、実際に五色の糸の破片が残っていました。

前期にみえた方はお気づきになりましたでしょうか。

仏像だけでなく、仏画にもこうして結ぶことがあったんですね。

絵巻に描かれた仏像はその大きさからみて、1メートル弱ほどの、いわゆる「三尺阿弥陀」のようです。

絵伝コーナーの次の部屋には、浄土宗ゆかりの三尺阿弥陀が3体並んでいます。

重文 阿弥陀如来立像 鎌倉時代・建暦2年(1222) (浄土宗)

手にご注目下さい。

その左手をみてみますと、親指と人差し指の結んだところが輪になっています。

仏像では、こうしたところに糸を結んだのかもしれません。

もうひとつ。

これは「絵画」で、というよりも、個人的な関心なのですが・・・

後期から、「恵信尼自筆書状類」(京都・西本願寺)が「恵信尼像」(京都・龍谷大学図書館)とともに登場しました。

恵信尼は、親鸞の妻です。

もともと仏教の戒律では僧侶は妻帯を禁じられています。

さまざまな悩みや苦しみを生み出す元だと考えられていたからでしょう。

たとえそれが「愛」あふれる関係であったとしても、

愛するものと別れる苦しみ「愛別離苦」(八苦のひとつ)はいつか必ずやってきます。

しかし親鸞は、妻をもっても、念仏を絶やさず極楽往生を目指す道を選びました。

この恵信尼の書状は、親鸞入滅後に娘の覚信尼に宛てて書かれたものです。

そのなかの5通目に、親鸞と恵信尼が交わした会話の想い出が記されています。

阿弥陀の本願を信じ、念仏だけを一心に称える行を選んだのに、

親鸞は重い病を得ると、夢うつつに『無量寿経』の一字一句がはっきりと目に浮かんでしまう。

経典を読んで自力で往生を目指そうとする心をどうしてもぬぐえない、心の弱さを妻に告白しているのです。

夫婦がともに往生を目指し、まっすぐに、お互いの弱さも受け止める

親鸞の家庭が垣間見える、素敵な遺品だと思います。

誕生寺

一方、法然は終生、家庭を持ちませんでした。

その家族といえるのは、幼い時に失い別れた父と母のみです。

こちらは岡山県久米郡久米南町にある誕生寺。

法然の旧居跡に、熊谷直実が建立したと伝えられるお寺です。

菩提寺

今回は、本展と同時期に岡山県立博物館で

「法然上人と岡山」(11月13日まで)という展覧会が開催されたため、

誕生寺ゆかりの名宝は上野には出品されていません。

こちらはぜひ、本山寺(子宝に恵まれなかった法然の両親が参詣した寺院)、菩提寺(法然が最初に身を寄せた天台宗寺院)とともにお訪ねください。

(レンタカーがおすすめです)

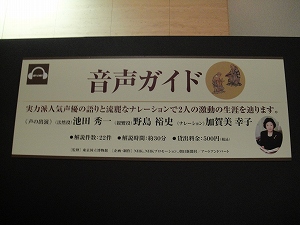

最後に、ご来場の前にお知らせしておきたい情報を2つ。

音声ガイドにあまりご興味のない方もいらっしゃると思いますが、

今回のガイドは目から鱗、というより涙です。

加賀美アナウンサーによる沁みるような語り。

そして赤い彗星・・・

会場解説にはない情報が満載の音声ガイドです。

ぜひお試しください。

音声ガイドを装着されましたら、

こちらの白い道の上を、会場内へお進みください。

赤いところは「怒りの炎」、青いところは「むさぼりの水」。

どちらにも落ちないように、その清らかな心を守って。

(「二河譬(たとえ話)」より)

次回は彫刻担当研究員よりみどころを紹介します。

お楽しみに。

カテゴリ:研究員のイチオシ、2011年度の特別展

| 記事URL |

posted by 瀬谷愛(平常展調整室) at 2011年11月18日 (金)

吹く風がふと冷たくなり、心地よかった秋涼もすっかり肌寒く感じられるようになりました。

深まる秋の景色は厳しい冬へと向かう寂しさを感じさせます。

そのようななか、北から徐々に色づき、山々を紅と黄金に染める紅葉は、私たちの心を晴れやかで明るい気持ちにさせてくれるものです…。

現在、本館2室 国宝室にて展示されている観楓図屏風にはそうした秋の日に、紅葉狩りを楽しむ人々の姿が描かれています。

国宝 観楓図屏風 狩野秀頼筆 室町~安土桃山時代・16世紀 (~2011年12月11日展示)

(注)以下画像はすべて観楓図屏風(部分)

画面右上の雲間にみえる伽藍が神護寺のものとするならば、ここは京の洛北、紅葉で名高い高雄でしょうか…。そうであれば、群青の川の流れは清滝川でしょう。遠く銀雪をたたえた愛宕社が早くも冬の到来を告げています。

この屏風では、寺社や名所を舞台とすることで、神仏への祈りとともに季節の移ろいを描く「四季名所絵」の伝統が踏まえられています。おそらく右隻にあたる「春夏」の一隻がかつて存在したことを思わせます。

愛宕社らしき鳥居…すっかり冬の気配。

これは神護寺の宝塔でしょうか?

また、この屏風は「四季名所絵」であるとともに、当時の人々の姿を丹念に描き込んでおり、「野外遊楽図」のもっとも古い作例とも位置づけられています。

車座になり酒宴に興じる男たち…。

鼓を奏でる男は「辻が花」を着ています。衣裳や調度にいたるまで丹念に描かれています。

扇をもって舞う男は、この一行の主人でしょうか?

一服一銭(いっぷくいっせん)の姿も。

「一服一銭」は室町時代(15世紀)から安土桃山時代にかけて、縁日や名所などで抹茶一服を一銭で売っていました。

ここでも「担い茶具」で立て売りする様子が細やかに描かれています。

一服ずつ立てています(立て売り)。

「紅葉を見ながらいただくお茶は、おいしいな…。」

こちらでは女性たちが子供らを伴って、茶や酒を楽しんでいます。

扇を片手に茶を楽しむ尼の姿も。手前の女性の杯を持つ手の描写に注目ください…。

人差し指を少し浮かせ、親指、中指、薬指で杯を支え、小指を反らすこの描写をみても、人物表現はけっして定形化しておらず、この画家(秀頼)の優れた描写力をみてとれます。

この屏風を描いた狩野秀頼の活躍期から、制作年代は永禄年間(1558~70)頃といわれています。

この頃は、応仁の乱(1467~1477)で荒廃した都がやっと復興し、穏やかな平和な時がおとずれた頃だったでしょう…。

そこに描かれた人々は、平和を謳歌し、輝くような魅力を放っています。

この屏風をみつめると、川のせせらぎ、人々の歓びの笑い声、橋上の笛の音などが聞こえてくるようです…。

ぜひトーハクの秋の庭園とともに、この「観楓図屏風」もあわせてお楽しみください。

心よりお待ちしております。

カテゴリ:研究員のイチオシ

| 記事URL |

posted by 小野真由美(出版企画室) at 2011年11月17日 (木)

特別展「法然と親鸞 ゆかりの名宝」は、2011年11月17日(金)午後、10万人目のお客様をお迎えいたしました。

これまでご来場いただいたお客様に、心から感謝申し上げます。

10万人目のお客様は、オーストラリアからお越しのレベッカ・ザネッティさん(21歳)です。

東京国立博物館長 銭谷眞美より、展覧会図録と会場限定販売のベアブリックを贈呈いたしました。

右から、銭谷眞美館長、レベッカ・ザネッティさん

2011年11月17日(木) 東京国立博物館平成館にて

レベッカさんは学生時代にファッションを勉強されていたそうで、

「普段からアートに興味があります。この展覧会へは、日本美術を知るために来ました」とのこと。

レベッカさん、ありがとうございました。

特別展「法然と親鸞 ゆかりの名宝」は、11月13日までの前期展示の作品が終了し15日より後期展示が始まっています。

後期に入って、展示室内の雰囲気が一気に変わりました。前期にご覧いただいた方も是非またお出かけください。

まだお越しいただいていない方、どうぞお見逃しなく。

特別展「法然と親鸞 ゆかりの名宝」は、2011年12月4日(日)まで開催しています。

カテゴリ:news、2011年度の特別展

| 記事URL |

posted by 広報室員 at 2011年11月17日 (木)

こんにちは、平常展調整室の瀬谷です。

今日は、特集陳列「板谷家の絵画とその下絵」(~2011年12月4日(日))をご紹介します。

10月25日(火)から始まっていますが、あっという間に3週間。

あともう3週間しかありませんが、まだ展示をご覧になっていない方に、

豆発見(?)を耳打ちいたしましょう。

会場は、本館2階の特別2室です。

エレベーターのすぐとなりですから、

1階インフォメーションや、地下のミュージアムショップからもアクセスしやすいのです。

会場を入ると、すぐ右手に展覧会概要のパネルがありますが、

その右下のテーブルには、パンフレットが置いてあります。

こちらのパンフレット、

会場内にはない解説なども盛り込んだ、豪華8ページオールカラー。

なんと無料です!

みなさん、ぜひお手にとってお持ち帰りください。

さて、

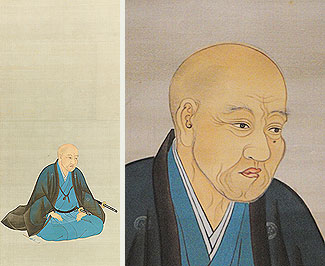

最初のケースには肖像画を展示しています。

右の3人の肖像画のうち、一番左の方の顔をみてみましょう。

(左)板谷広当像 住吉広尚筆 江戸時代・18世紀 清野長太郎氏寄贈、(右)(左)画像の拡大

板谷家初代、板谷広当(いたや・ひろまさ、1730~97)です。

大きく力強い目に、高い鼻、大きな耳。

当館所蔵の「住吉広守・住吉広行・板谷広当像」のうちのひとつです。

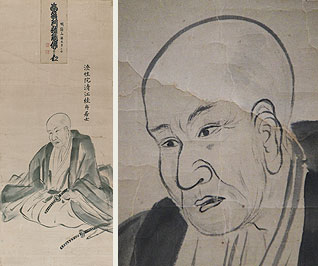

では、この左にある「板谷家伝来資料」の板谷広当像をクローズアップしてみましょう。

(左)板谷広当像 板谷家伝来 江戸時代・18~19世紀 板谷廣起氏寄贈、(右)(左)画像の拡大

やはり鋭い目に、高い鼻、大きな耳。

それと・・・?

左目の下にしみのようなものが・・・!?

どちらにもある!

着色像だけみていたときは、ただの汚れかと思っていましたが、

こうして比べてみますと、これは広当の顔にあったシミをわざわざ描きこんでいるのだとわかりました。

ひとつだけみていてもわからないことが、

いくつもの資料が出会うことによって、

新しい発見につながります。

先日、この「板谷家伝来資料」をご寄贈くださいました板谷廣起さん(8代目、1907-2008)の奥様がご来館されました。

いろいろお話をさせていただくなかで、こんなことをうかがいました。

「ほんとうに不思議なことですけれども、この顔は主人にそっくりなんです。

鼻が高くて、耳が大きくて。

目は、主人のほうがもう少し穏やかな目をしていましたけれども。

目の下にもシミがありました。

何代たっても、やはり血がつながっているというか。

この絵をみるとそのことを思い出します。」

200年の時を超えてつながる板谷家。

絵画と下絵とともに、ぜひこの機会にご覧ください。

カテゴリ:研究員のイチオシ

| 記事URL |

posted by 瀬谷愛(平常展調整室) at 2011年11月16日 (水)

少々気が早いようですが、2012年3月20日(火・祝)から始まる、特別展「ボストン美術館 日本美術の至宝」のお知らせです。

本日、プレス関係者向けに「報道発表会」を行い、約90名の方にご参加いただきました。

東洋美術の殿堂と称されるアメリカのボストン美術館には、10万点を超える日本の美術品が収蔵され、その量と質において世界有数の地位を誇っています。

ボストン美術館草創期に在職したアーネスト・フェノロサや岡倉天心以来、収集が続けられてきました。それにしても10万点ってすごい数ですね。

ボストン美術館 外観

ボストン美術館は、作品保護の観点から展示期間を厳しく制限しており、本展開催にあたり、出品作品のほとんどを5年間にわたって公開を控えて準備をしてきました。

と、一口に言いますがこれは大変なことです。

「この展覧会に出品したいので、それまでの5年間は展示しないでいてくださいね!」ということです。

未公開作品を含む日本美術コレクションの名品92点が、ようやく眠りから開放され、一気に東京で展示されます。

なかでも、これらのスターたちは必見です!

貴重な奈良時代の仏画、「法華堂根本曼荼羅図(ほっけどうこんぽんまんだらず)」。

法華堂根本曼荼羅図 奈良時代・8世紀

在外二大絵巻、

ユーモラスな「吉備大臣入唐絵巻(きびだいじんにっとうえまき)」と、ドラマティックな「平治物語絵巻(へいじものがたりえまき)」。

吉備大臣入唐絵巻(部分) 平安時代・12世紀後半

平治物語絵巻 三条殿夜討巻(さんじょうどのようちのまき)(部分) 鎌倉時代・13世紀後半

そして修復後、世界初公開!

ポスターのメインビジュアルにもなっている曽我蕭白(そがしょうはく)「雲龍図(うんりゅうず)」どーん!

雲龍図(部分) 曽我蕭白筆 江戸時代・宝暦13年(1763)

これだけではとても語り尽くせないので、これから展覧会の魅力をもっとお伝えしていきたいと思っています。

まさにボストン美術館の史上最大規模の日本美術展は、2012年3月20日(火・祝)から6月10日(日)までの開催です。

そして本日より、前売券が発売開始されました!とってもお得な「早割ペア券」(2枚セット・2,000円)は、2012年2月14日(火)まで販売します。詳細は展覧会公式ホームページをご覧ください。

来春、絶対に見逃せない展覧会です。どうぞお楽しみに!

All photographs © 2012 Museum of Fine Arts, Boston.

カテゴリ:news、2012年度の特別展

| 記事URL |

posted by 小島佳(広報室) at 2011年11月15日 (火)