1089ブログ

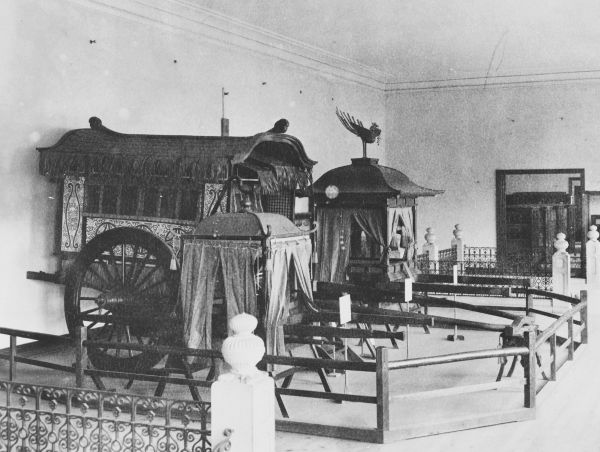

このたびの特別展「国宝 東京国立博物館のすべて」(~12月11日(日))では天皇専用の乗物である鳳輦を展示しています。

東京国立博物館(以下、東博)は、明治19年(1886)から昭和22年(1947)まで宮内省の所管であり、帝国博物館、のちに東京帝室博物館と称していた時期がありました。

東博の鳳輦は、その時分に宮内省から東博に引き継がれました。

鳳輦

江戸時代・19世紀

屋形の下部に轅(ながえ)という二本の担ぎ棒を付け、屋根の上に鳳凰像を置きます。

駕輿丁(かよちょう)という担ぎ手が担いで移動します。移動の際には、さらに轅を増やし、屋根の四隅から緋綱を垂らしました。

天皇が外出されることを行幸と申します。現在はギョウコウと発音しますが、古くはギョウゴウと濁って発音したこともありました。

その理由は、上皇が出かけられることを御幸と申し、こちらをゴコウと澄んで発音したので、耳で聞いた時に区別しやすくしたのです。

行幸の際、天皇は人が担ぐ輿(こし)型の乗物に乗られました。

昔の宮廷では、牛が牽(ひ)く牛車が用いられていたイメージがありますが、

そういった動物が牽くような乗物に主上(おかみ)をお乗せ参らすわけにはいかん、という理屈であったようです。

そして天皇の乗物には、鳳輦、葱華輦(そうかれん)、腰輿(ようよ)がありました。そのなかで最も格式が高いのが鳳輦です。

屋根の上に皇位を示す鳳凰の像が立っているので、この名前があります。

天皇の御即位の際に高御座(たかみくら)という御座が用いられますが、鳳輦と高御座とは、屋根に鳳凰を立てたり、側面に紫綾の帳(とばり)を垂らすなどの共通点があります。

高御座

今上陛下の御即位の際に東博で公開された高御座と御帳台(みちょうだい)。

手前が天皇の御座の高御座。全体を黒漆塗りとし、八角形の屋形の屋上に鳳凰像を置き、側面に紫綾の帳を垂らす形式です。

そして略儀の乗物として葱華輦があります。屋根の上に葱(ねぎ)の花、つまりネギ坊主の形をした宝珠があるので、この名前があります。

それから内裏のなかでのちょっとした移動や非常時などに用いる腰輿があります。

こちらは御腰輿といい、オヨヨと発音しました。内裏(だいり)が火災などに遭ったときでも、天皇は輿型の乗物で避難する作法でした。

当館の国宝である平治物語絵巻の六波羅(ろくはら)行幸巻には、幽閉されていた二条天皇が内裏を脱出して六波羅の平清盛邸に向かわれる際に、見張りの目をごまかすため、天皇が女装して牛車に乗られる場面が描かれていますが、これなどは宮廷の礼法の裏をかいたトリックでしょう。

国宝 平治物語絵巻 六波羅行幸巻 鎌倉時代・13世紀

源氏と平氏の武力抗争となった平治の乱を描いた絵巻。源氏側によって幽閉された二条天皇が女装して牛車に乗って内裏を脱出する場面であり、見張りの者が牛車のなかを点検しています。

江戸幕府が開かれると、幕府は朝廷が勢力を持たないよう、ことさらに天皇が目立たないようにして、江戸時代には行幸が行なわれませんでしたが、江戸末期になって尊王運動が盛んになると、内裏の宮殿を平安時代の往時を念頭においた復古調で造営して、天皇が鳳輦を用いて内裏に入られる儀式が行なわれました。

東博の鳳輦は、孝明天皇が現在の京都御所に当たる安政度内裏が新造された際の遷幸(せんこう)や、攘夷(じょうい)祈願のために賀茂社(かもしゃ)へ行幸された際に用いられたものです。

孝明天皇紀附図 安政2年11月23日 新内裏遷幸図

孝明天皇紀附図 安政2年11月23日 新内裏遷幸図 孝明天皇紀附図 文久3年3月11日 賀茂行幸図 個人蔵

孝明天皇紀附図 文久3年3月11日 賀茂行幸図 個人蔵孝明天皇の生涯を描いた図絵。天皇が新造された内裏に入る場面と、攘夷祈願のために賀茂両社に行幸する場面です。賀茂行幸の時は雨天となり、鳳輦の屋根に黄色い雨皮(あまがわ)を被せました。

この鳳輦は、孝明天皇が崩御(ほうぎょ)されたのち、明治天皇が東京へ行幸される際にも用いられました。

鳳輦を担ぐには、担ぎ手として80人を揃えて、そのうち40人が担いで、残りは交代人員となります。

そして屋根の四隅の環金具に緋色の綱を付けて、バランスをとりながら進行しました。

このように大仰なものであれば、必ずしも乗り心地の良いものでもなかったようです。

そのせいか、東幸に際して、明治天皇は基本的には板輿(いたごし)という小型の乗物を用いられました。

東幸の最終日には、品川から増上寺まで板輿に乗られ、そこから鳳輦に乗りかえて、江戸城に入られたのでした。

明治時代になると、文明開化の機運がみなぎり、近代国家にふさわしく、明治天皇は洋装されて馬車に乗られるようになり、鳳輦は博物館に引き継がれました。

最近、同僚の沖松健次郎さんが調査されたところによると、東博の創立として位置付けられている明治5年(1872)の湯島聖堂(ゆしませいどう)での博覧会の出品目録の草稿に鳳輦が記載されており、どうやら東博に引き継がれる前から展示されていたらしく、もしかすると東博の最初の展示作品のひとつであったかもしれません。

いずれにせよ、かつては東博で展示されていた鳳輦ですが、博物館の展示体系が変遷したり、その巨大さによる展示の困難さといった物理的な事情などもあり、国立博物館となってからは展示する機会がなかったのですが、このたびの創立150周年を好機と捉えて展示する運びとなりました。この機会にじっくりと御覧いただきたく思います。

当館には鳳輦のほか、葱華輦や御腰輿、また明治天皇が用いられた馬車なども引き継がれていますので、やがてはこれらも御覧いただける機会があればと思っています。

旧本館陳列場

東博の旧本館は大正12年(1923)の関東大震災で崩壊しました。旧本館には輿車(よしゃ)の展示室があり、鳳輦や牛車などが展示されていました。手前にある小型の輿は御腰輿です。

カテゴリ:東京国立博物館創立150年、2022年度の特別展

| 記事URL |

posted by 猪熊兼樹(特別展室長) at 2022年11月07日 (月)

研究員おすすめの作品紹介、第2弾は彫刻です。

開催中の特別展「国宝 東京国立博物館のすべて」では、第1部で当館が所蔵する国宝をすべて公開し(会期中展示替えあり)、第2部で各時代の収蔵品や関連資料を通じて当館の150年の歴史を紹介しています。

実は当館には彫刻分野の国宝は1件もなく、第1部に彫刻作品は展示されていません。江戸時代までに制作された日本の彫刻は、仏像、神像、肖像で占められ、彫刻分野の国宝のほとんどが寺院や神社に伝わっています。

しかし明治時代以降、寺院や神社から離れた彫刻を美術館や博物館が収蔵するようになり、その代表が当館でした。

当館には縁あって収蔵された彫刻作品があります。

重要文化財 摩耶夫人および天人像 飛鳥時代・7世紀

現在は第2部で展示していますが、当館の法隆寺宝物館で通年展示しています。仏教の開祖である釈迦が誕生したときの説話を立体化したとても珍しい群像です。

法隆寺宝物館で展示している作品は「法隆寺献納宝物」と呼ばれ、明治11年(1878)に奈良・法隆寺から皇室へ献納された300件あまりの文化財です。皇室に献納されたのち東京帝室博物館で保管され、戦後、国に移管されて当館の収蔵品となりました。

本作品は、これら法隆寺献納宝物の中でも代表的な作品です。明治11年から数えると、およそ140年以上もの時間を上野で過ごしたことになります。

重要文化財 壬申検査関係写真 法隆寺金銅摩耶夫人像 明治5年(1872) 横山松三郎撮影

こちらの古写真に本作品が写っています。

当館の創立とする明治5年(1872)に開催した湯島聖堂博覧会ののち、明治政府は京都や奈良などの古社寺に伝わる宝物の調査を実施しました。同年の干支にちなんで壬申検査(じんしんけんさ)と呼ばれ、この古写真はそのときに撮影されたものです。

壬申検査では、のちの当館初代館長・町田久成(まちだひさなり)が中心的な役割を果たしました。当館の調査研究の歴史の1ページ目と言える壬申検査のときにすでに存在が確認されていたことに、本作品と当館との縁を感じます。ちなみに、中央にいる片脚を組んだ像も、法隆寺献納宝物の一つとして当館に収蔵されています。

摩耶夫人像

両手を広げて立つのは、釈迦の母の摩耶夫人(まやぶにん)です。

摩耶夫人が4月8日の朝にルンビニ園を散歩中に、無憂樹(むゆうじゅ)の花の枝を手に取ろうとして右手を高く上げた姿を表わしています。

摩耶夫人像(右手部分)

壬申検査関係写真 法隆寺金銅摩耶夫人像(右手部分)

右手には現在何もありませんが、先ほどの古写真を拡大してみると、親指と人差し指のあたりに突起のようなものがあります。もしかするとこれが無憂樹の花の枝、または枝の一部だったのかもしれません。

摩耶夫人像(右腕周辺)

そして、高く上げた右腕のわきから、両手を合わせて上半身をのぞかせる子どものような姿が見えます。

これが釈迦です。

天人像

まわりの3体の天人は釈迦の誕生を祝っています。現在は展示台の上に置かれていますが、もともとは釈迦の誕生を祝して下りてくる様子を表わす仕掛けがされていたと考えられます。

それがわかる理由は…

天人像(底面)

天人の底面には穴があり、うち1体には棒のようなものが残っています。こういったものを柱のように使って空から降りてくるようにみせていたのでしょう。

天人は展示台の上に置くだけでは不安定で、とくに向かって左端の天人は大きく後ろに傾いて仰向けになってしまうほどです。このようなことからも、もとは天から降りてくる姿だったかと想像されます(展示の際には、支えや詰めものなどで安定させています)。

天人像(左側面)

さらに天人を横から見てみますと、着ている衣が風をうけて後方になびいていることが分かります。空を飛ぶ様子が表わされています。

まるで演劇のワンシーンを見ているかのような珍しい群像ですが、どのような目的でつくられたのでしょうか。

釈迦が生まれたとされる4月8日には、各地の寺院で古くから釈迦の誕生を祝う法会が行なわれてきました。この作品もその法会で用いられたものと考えられます。

本館11室「彫刻」の展示風景(8月30日~12月25日)

本作品のように、当館にはかつて寺院や神社に伝わった彫刻が収蔵されています。

ちなみに、特別展の期間中、総合文化展の本館11室「彫刻」では、当館の彫刻作品のなかから選りすぐりの名品を展示しています。

ぜひ特別展とあわせてご覧ください。

カテゴリ:彫刻、東京国立博物館創立150年、2022年度の特別展

| 記事URL |

posted by 増田 政史(平常展調整室) at 2022年11月01日 (火)

東京国立博物館創立150年記念 特別展「国宝 東京国立博物館のすべて」(~12月11日(日))は、開幕から1週間ほどたちました。

本ブログでは、研究員によるおすすめの作品についてご紹介していきます。

第1回目は、「日本書跡」です。

本展の第1部では、東京国立博物館が所蔵する国宝全89件が、展示替えをしながら全件展示されます。

私が担当する日本書跡の国宝は、(法隆寺献納宝物を除いて)全部で14件になります。その14件は、歴史的に、書として、文学史として、医学史として等々、いろいろな意味で重要であるとみなされて国宝になっています。

14件すべての魅力をご紹介したいところですが、今回はとくに、書として貴重なものを選ばせていただき、私の個人的な視点で解説させていただきます。

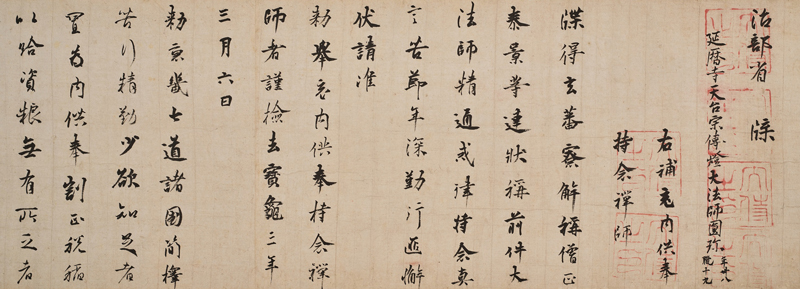

国宝 充内供奉治部省牒(円珍関係文書の内)(部分) 平安時代・嘉祥3年(850)

展示:2022年10月18日~11月13日

これは智証大師・円珍(814~891)が中国に渡るときに身分証明書として持参したものです。中国・唐時代の書の影響を受けた書風で揮毫されています。

行と行の間、字と字の間が広くとってあるのに、間が抜けて見えないのは、一文字一文字の存在感がすごいと言えるでしょう。

国宝 円珍贈法印大和尚位並智証大師諡号勅書(部分) 小野道風筆 平安時代・延長5年(927)

展示:2022年10月18日~11月13日

同じく円珍に関わる国宝で、天皇が円珍に対して諡号(おくりな)を下賜した勅書です。平安時代・中期の「三跡」の一人と称される小野道風(894~966)が、緊張感を持って腕を振るっています。

墨線が柔らかな雰囲気を出していて、日本人好みの書風・和様の書の始まりを感じます。

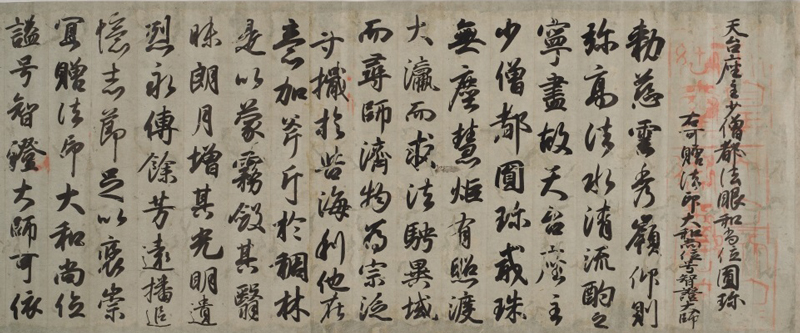

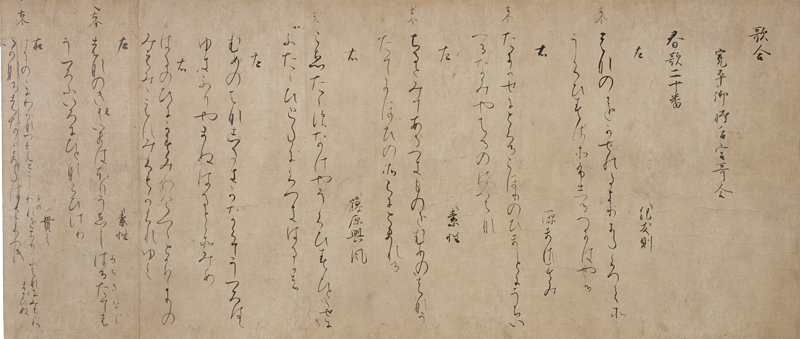

国宝 白氏詩巻(部分) 藤原行成筆 平安時代・寛仁2年(1018)

展示:2022年11月15日~12月11日

道風と同じ「三跡」の一人と称される藤原行成(972~1027)の書です。中国・唐時代の詩人・白楽天の『白氏文集』から選んだ漢詩が記されています。

行書に草書を交ぜて配置し、墨線に肥痩をつけて変化をつけています。道風よりもさらに柔らかな印象を受ける書は、和様の書が完成した姿と言えます。

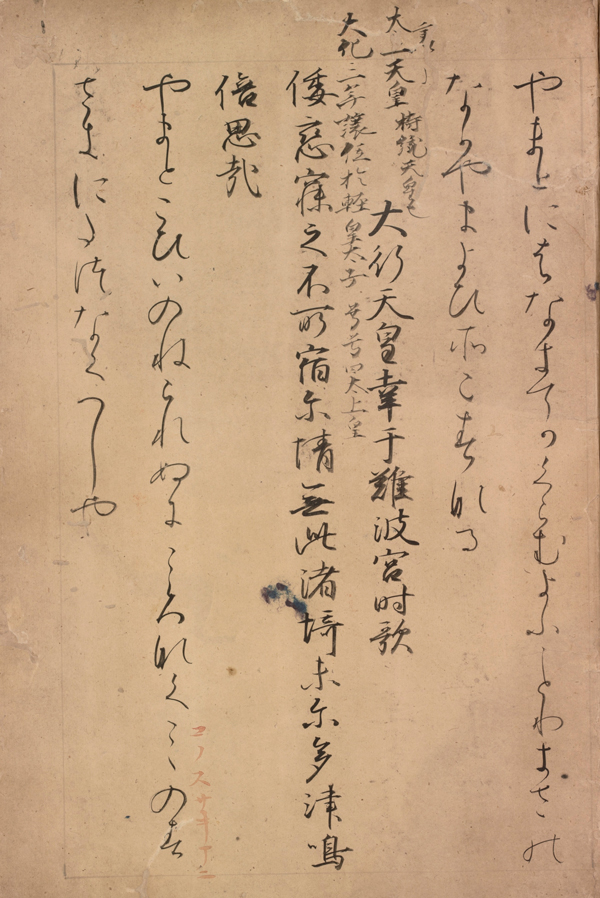

国宝 元暦校本万葉集 巻一(高松宮本)(部分) 伝藤原行成筆 平安時代・11世紀

展示:2022年10月18日~11月13日

和様の書が完成するとともに、仮名の美も最高潮に達します。これは、『万葉集』を冊子に書写したものですが、仮名の名品「高野切」の三人の筆者の一人が担当した巻です。

和歌一首を万葉仮名(漢字)と仮名で記していて、両方楽しめる作品です。とくに仮名は、現代のひらがなのお手本となる美しい形です。

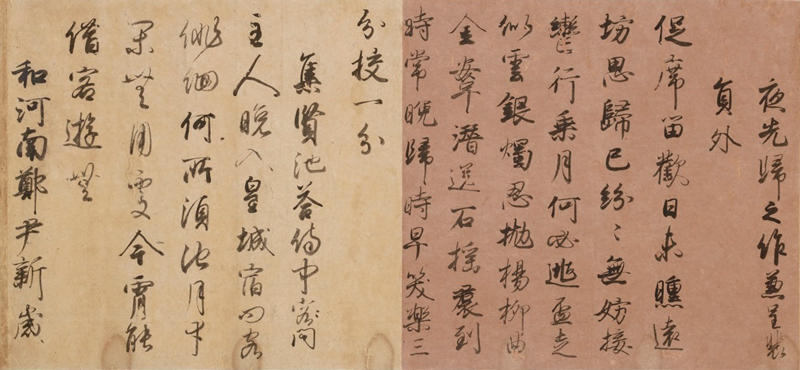

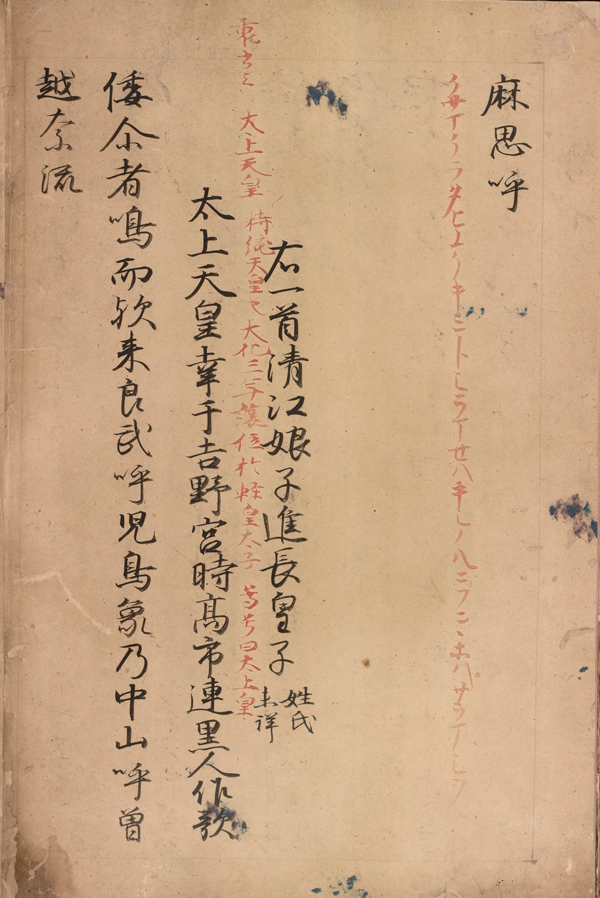

国宝 寛平御時后宮歌合(部分) 伝宗尊親王筆 平安時代・11世紀

展示:2022年11月15日~12月11日

歌合とは、左と右に分かれて和歌を詠み合い、その優劣を競う行事です。これは、たくさん行われた歌合の一つを記録したもので、「左」「右」の下に作者名があり、その次に詠まれた和歌が記されています。

この書は、仮名の名品「高野切」と同時期に活躍していた能書によるもので、平安最高峰の流麗な仮名が見どころです。

以上、書の魅力を中心にご紹介しましたが、日本書跡の国宝には日本人の生の歴史が込められています。みなさまそれぞれの視点で重要なポイントを見つけていただけると幸いです。

カテゴリ:書跡、東京国立博物館創立150年、2022年度の特別展

| 記事URL |

posted by 惠美千鶴子(百五十年史編纂室長) at 2022年10月26日 (水)

当館は2022年3月、創立150年を迎えました。

4月1日よりさまざまな記念事業を開催していますが、150周年事業のクライマックス、

東京国立博物館創立150年記念 特別展「国宝 東京国立博物館のすべて」が10月18日(火)、開幕しました。

開幕日より大変多くのお客様にご来館いただき、誠にありがとうございます。

ポスター、チラシ、そして階段上のバナーにもデザインされていますとおり、さまざまな国宝や名品が皆様をお出迎えします。

本展は2部構成となっています。

第1部では当館が所蔵する国宝89件すべて(※会期中展示替があります)を展示、

第2部では明治から令和にいたる150年の歩みを物語る作品・資料を通して、当館の全貌をご紹介します。

第1部の見どころ

当館が所蔵する国宝89件すべてを公開!※会期中展示替あり。

2022年8月1日現在、国内で国宝と指定されている美術工芸品は902件あります。

そのうちおよそ1割を当館が所蔵しています。

国宝や重要文化財は作品保護のため、展覧会への出品などで移動させるのは基本的に年に2回以内、公開日数は年間60日以内とするルールがあります。

このようなルールとともに、館内の展示や館外からの借用等も関わってくるため、展覧会前後数年間を調整しこのたび会期中に89件すべて公開とすることができました。

国宝 松林図屛風 長谷川等伯筆 安土桃山時代・16世紀

国宝「松林図屛風」(10月30日(日)まで)は、11月1日(火)より国宝「檜図屛風」(11月27日(日)まで)、11月29日(火)より国宝「観風図屛風」(12月11日(日)まで)となります。

※展示作品および展示替え情報については、作品リストと国宝リストをご覧ください。

「国宝刀剣の間」出現!

当館所蔵の国宝刀剣19件すべてをひとつの空間でお楽しみいただけます。

他の展示室より少し暗いのですが、19件それぞれ違いを鮮明にご覧いただける空間となっています。

第2部の見どころ

東京国立博物館の150年を体感!

150年前に開催された湯島聖堂博覧会や東京帝室博物館時代の再現展示、各時代に収集した作品など、当館のこれまでの歩みをご紹介します。

皇室ゆかりの品やキリンの剝製標本など歴史を物語る作品がたくさんあります。

本展は、創立150年を迎えたこの機会だからこそ実現できた展覧会となっています。

今後、各研究員おすすめの作品もご紹介していきますので1089ブログどうぞお楽しみに。

展示室はこの先。これまでにない世界が広がります。

※本展は事前予約制です。

チケットの販売は公式サイトよりご確認ください。

カテゴリ:東京国立博物館創立150年、2022年度の特別展

| 記事URL |

posted by 江原香(広報室) at 2022年10月25日 (火)

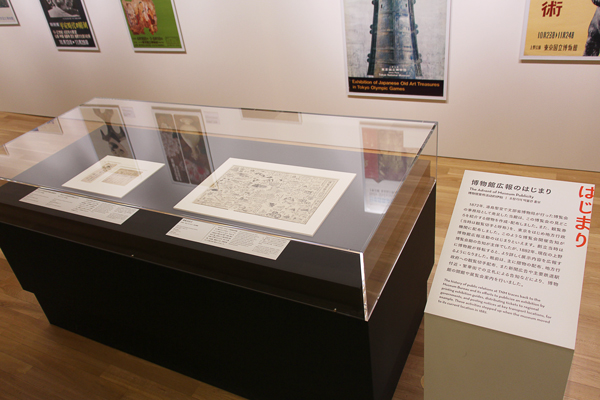

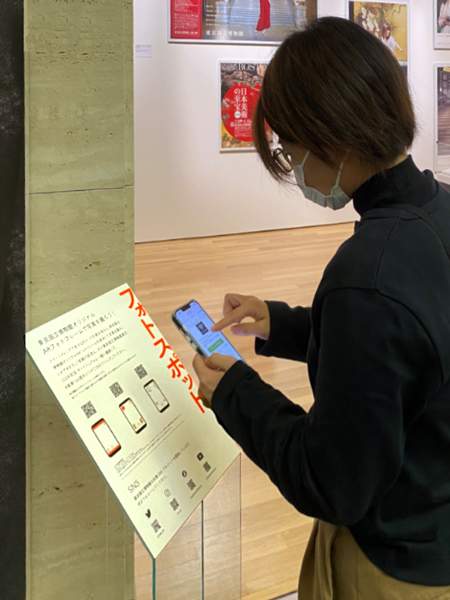

現在、平成館1階の企画展示室で、博物館の広報活動をテーマにした特集「つたえる、つなぐ-博物館広報のあゆみ-」(~11月6日(日))を行っています。

この展示では、現在、東京国立博物館の広報室で行っている広報活動がこれまでどのように行われてきたかについて、ポスターやパンフレットなどの制作物を通して流れを体感していただこうとする企画です。

―――

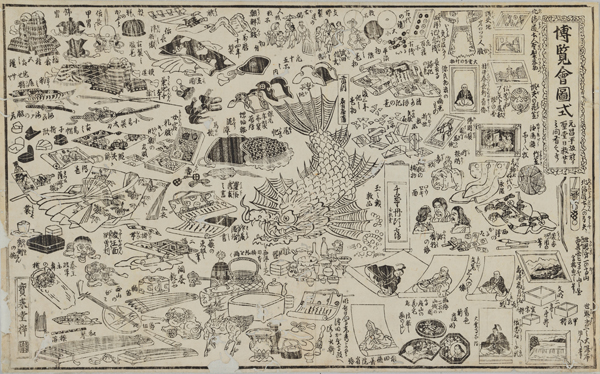

部屋に入ってすぐのケースには「博物館広報のはじまり」として、1872年湯島聖堂博覧会の際に制作された「博覧会広告」「観覧切手」(今でいう「チラシ」「観覧券」の原型)と「博覧会図式」を展示しています。広報活動の基本アイテムの原点です。

博覧会図式 宝来堂 明治5年(1872)

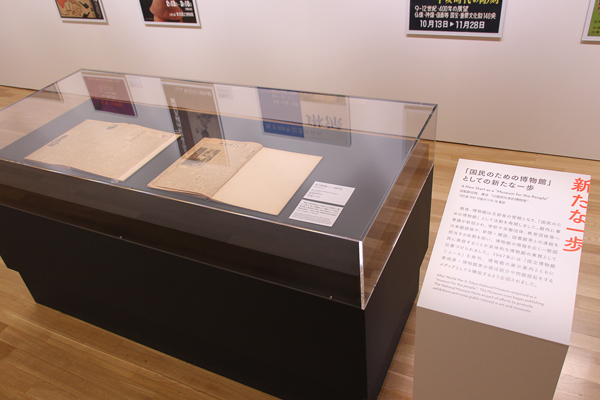

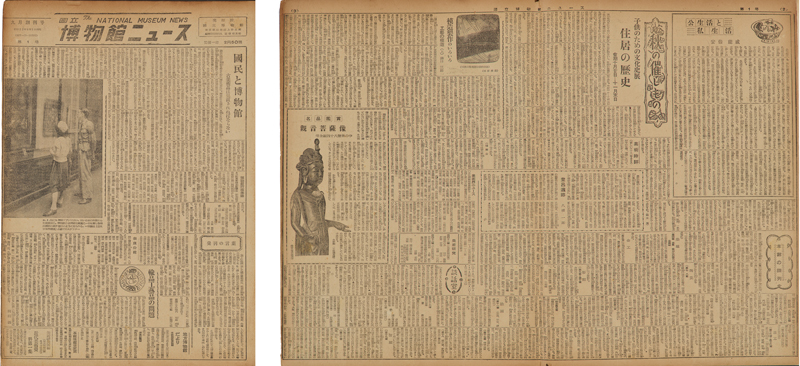

お隣のケースでは、「国立博物館ニュース」の創刊号をご覧いただけます。「国立博物館ニュース」は1947年、当館が「東京国立博物館」となり、「国民のための博物館」として再出発した年に創刊され、形態を変えながら今も「東京国立博物館ニュース」として発行している当館の広報誌です。

「国立博物館ニュース」創刊号 昭和22年(1947)

当初はタブロイド判の4-6ページで、当館の展覧会や、講演会あるいは列品解説の案内、また美術史や博物館界の動向なども紹介していました。さらに京都、奈良の国立博物館の展示についても一部紹介していました

―――

展示室奥の壁面では、戦後から現代までの展覧会ポスターの一部をご紹介しています。時代ごとのポスターデザインの変遷を辿れます。

見る人各々に思い出のポスターがあるようで、展示作業中に立ち寄った当館の職員がそれぞれ思い出のポスターをみつけてはその展覧会について様々なエピソードを語ってくれました。

間近でご覧いただけるよう、壁付ケースの前に仮設壁を取り付け、ポスターを展示しました

創立120年記念 特別展「日本と東洋の美」 平成4年(1992)

かなり斬新なデザインのポスターの一例です。ありきたりなものではない「ポスター」を作ろうと工夫した結果です。サイドの部分に英文タイトルも入っています

展示室奥には年代ごとにポスターを表示する「TNMポスター・コレクション」を設置しています。TNMポスター・コレクションは、当館ウェブサイトでもご覧いただけます。

TNMポスター・コレクション

当館の公式キャラクター「トーハクくん」「ユリノキちゃん」の紹介

―――

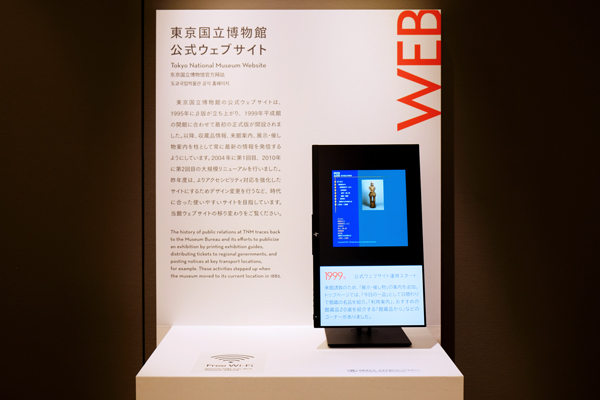

展示の後半では、昔と今のパンフレットの展示のほか、WEBサイトの歴史、羽田空港・成田空港での広告・装飾風景など、現代の取り組みもご紹介しています。

最初期のWEBサイトホームページから現在のデザインまでを紹介

また、最も新しい収蔵品「金剛力士立像」の見どころを解説した動画や150周年記念動画も公開しています。

広報制作物を通して東京国立博物館の歴史の一端を垣間見ていただける展示です。

11月6日(日)まで開催していますので、お立ち寄りいただければ幸いです。

(総合文化展料金でご覧いただけます。)

ARフレームをご用意しました。ぜひお帰りには記念撮影して、みなさまのSNSアカウントでシェアしてください!

秋らしいARフレームもあります

カテゴリ:特集・特別公開、東京国立博物館創立150年

| 記事URL |

posted by 鬼頭智美(広報室長) at 2022年10月15日 (土)