東京国立博物館の魅力を幅広い世代の方に伝えていただく

東博アンバサダーの皆さまに、当館のイベントやさまざまな事業に携わっていただいています。2025年5月17日(土)、東博アンバサダーのお一人である日本画家の千住博さんを講師にお迎えして、小学生向けのワークショップを開催しました。今回はその様子をお伝えします。

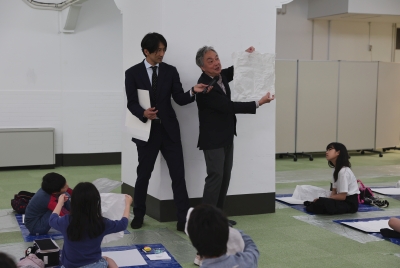

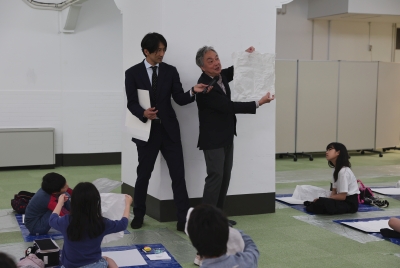

千住先生の説明を真剣に聞く参加者の皆さん

日本画家。1958年生まれ。東京藝術大学卒業。同大学院修了。95年ヴェネチア・ビエンナーレ名誉賞。イサム・ノグチ賞、恩賜賞、日本芸術院賞受賞。メトロポリタン美術館、英国国立ヴィクトリア&アルバート博物館等に常設、高野山金剛峯寺等に収蔵。2022年日本藝術院会員。

撮影:十文字美信

撮影:十文字美信

会場は、本館地下 みどりのライオン。ワークショップには、小学5~6年生の31名が参加しました。

「和紙を手でもんで、もんだ和紙が何に見えるかイメージをふくらませます。もんだ和紙の上に動物や植物などの絵を貼り付けて、想像の世界を作ってみましょう。

(注)水彩絵の具、絵筆、パレットを持参してください。絵の具や接着剤を使用するため、汚れてもよい服でご参加ください。」

いま分かっている情報は、これだけ。これから千住先生と、一体どんなことをするのかと、皆さんドキドキしている様子でした。

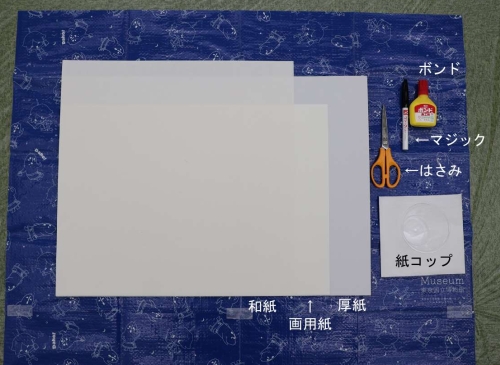

会場には、ブルーシートの上に、このセットが準備されていました。

ワークショップで使うもの

右上から、木工用ボンド、油性マジック、はさみ、筆洗い用のコップ。

用紙は3種類あり、一番下から、厚紙、画用紙、そして本日の主役、和紙(45センチ平方の白麻紙)です。

いよいよ、ワークショップ開始!

はじめに、千住先生の自己紹介と、日本の無形文化遺産である和紙の特徴について説明がありました。

そしてさっそく、「さあ、和紙にさわってみよう!」と、先生から声かけ。

初めて和紙にさわる参加者もいるので、少し緊張気味に手に取ります。いつも使う紙とは、手触りや質感が違うようです。

和紙の特性について説明を熱心に聞いています。

和紙の特性について説明を熱心に聞いています。

「それでは、和紙をもんでみよう!ぐしゃぐしゃー!」

躊躇なく和紙をもみ始める千住先生!いきなりの展開に、「えっ、いいの…?!」と少し困惑している方もいれば、迷いなく思いきりもみ始める方もいて、初めての作業に会場は大盛り上がり。和紙をもんでは、少し開いて、またもんで。それぞれ作りたい作品のイメージをふくらませながら、思い思いにもみます。ここでのもみ方によって、和紙の表情が変わってきます。

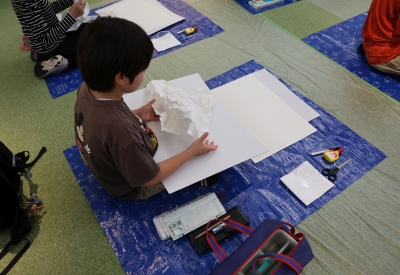

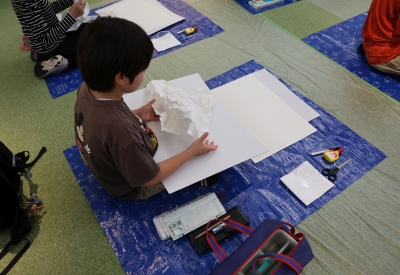

これで何を作ろうかな…

これで何を作ろうかな…

もんだ和紙のかたまり。そのかたちやしわから想像をふくらませて、これをどのように使って、何を作るかを決めていきます。もちろん、上下左右、表裏のどちらの面を使うかなど、和紙の使い方は自由。少し手でちぎったり、はさみをつかって切ったり、何をしてもOK。

「やっていけないことは、何も無いんだよ。」

先生の言葉が、心に力強く響きます。

作品のテーマが決まったら、台紙となる厚紙に、もんだ和紙をボンドではりつけていきます。

ですが、テーマを決めるのはとても難しいことです。なにを作ればいいか迷って、手が止まってしまう…。

千住先生は、そんな一人ひとりに寄り添って、対話しながら、それぞれのテーマを引き出すお手伝いをしてくださいます。

千住先生は、参加者全員とじっくり向き合って、やさしく楽しく、丁寧に導いてくれます。

千住先生は、参加者全員とじっくり向き合って、やさしく楽しく、丁寧に導いてくれます。

和紙を厚紙にはりつけたら、水彩絵の具で色をつけていきます。皆さん、いつも描いている画用紙とは違う、凹凸を感じる塗り心地を楽しんでいるようです。

絵の具の乗り方も、画用紙とは違う感覚。塗る方法も、人それぞれです。

「和紙をたくさん使っていいよ!」と先生からアドバイス。和紙は1枚だけではなく、複数枚使ってみると、作品の世界がまた広がっていきます。

たくさんの和紙を使うと、作品のイメージが一層ふくらみます。

たくさんの和紙を使うと、作品のイメージが一層ふくらみます。

余裕のある人は、作品のテーマに沿うモチーフを画用紙に描いて、ハサミで切り取り、それを和紙の画面に貼って、作品の世界をさらに深めていきます。

画用紙に描いたモチーフを切っているところ。

想像力をふくらませながら、いろいろな表現を試すうちに、あっという間に90分が過ぎてしまいました。ここで、お時間は終了。皆さん、とても集中して作品づくりに励みました。まだまだ描きたりない、作り足りない人と言う方が多かったので、

「お家に帰って、もし時間があったら、続きを作ろうよ。そしたら、作品がどんどん良くなってくるよ!」と先生から声かけ。

たくさんの色を使って、素敵な作品が出来上がりました!

たくさんの色を使って、素敵な作品が出来上がりました!

最後に、千住先生から今日の感想とご挨拶がありました。

「最初に和紙をもんだ時には、みんなが同じようなしわになっていたよね。そのしわから、みんなそれぞれ違う世界がうまれたね。自分が今作ったものに誇りを持ってほしいと思います。でも、お友達の作品も見てごらん。ああ、こんなことを思いついたんだって思うでしょう。どれをとっても本当に素晴らしい。美術っていうのは、他の人と比べてどうということではなくて、みんなが全員違うっていうこと、多様性を感じることが出来るものだと思います。お互いに尊敬し合うことができるんじゃないかな。違うって、なんて素晴らしいんだろうって思いました。

1時間半、わき目もふらずに制作に集中している姿が、本当にアーティストの姿だったと思います。将来何になろうかなと思った時に、この時間、みんなと多様な世界を一緒に作った、こんな大切な仲間たちがいたということを思い出して、忘れないようにしてほしいと思います。僕は今日、ここに来られて本当によかった。皆さん、どうもありがとう!またどこかで会おうね!」

大きな拍手で、ワークショップ終了!

参加者の方からは、こんな感想をいただきました。

「初めて和紙を使いました。立体感が出るんですね。千住先生からは『考えることも大切。だけど、作るものをひとつ決めたほうが良いよね』というアドバイスをもらって、テーマを道に決めて、作品を作りました。」

「和紙をくしゃくしゃにして使うと、描き心地がいつもと違うと感じました。千住先生に『きれいな色だね』と言っていただけて嬉しかったです。」

「日本の伝統的な和紙を、身近に感じました。」

「和紙は、いつも使う紙と違って面白かったです。あじさいの花びらを作る時に、和紙のしわを使って表すことができました。」

「和紙は繊維がかたいんだなと感じました。千住先生から『いいね、豊かだね』と言っていただけました。」

「習字を習っているので、普段から半紙を使います。いつもは字を書くものなのに、それをもむという作業がとても楽しかったです。和紙にもこんな一面があるのだなと知ることが出来ました。」

このように、千住先生から一人ひとりに向けて細やかなご指導があり、参加者の皆さんも先生の本気に応えようとしている、その熱が見ている筆者にも伝わってくるほどでした。日本を代表する世界的アーティストである千住先生に全力でぶつかっていく、参加者の皆さんの真剣なまなざしが忘れられません。千住先生、そして参加者の皆さん、本当に有難うございました!

カテゴリ:news、催し物

| 記事URL |

posted by 東京国立博物館広報室 at 2025年05月27日 (火)

撮影:十文字美信

撮影:十文字美信

宸殿「牡丹の間」

宸殿「牡丹の間」

重要文化財 牡丹図 狩野山楽筆

重要文化財 牡丹図 狩野山楽筆