1089ブログ

呉昌碩の書・画・印 その3 「40代の呉昌碩 ―模索と葛藤― 」

台東区立書道博物館の連携企画「呉昌碩の書・画・印」(~2011年11月6日(日))をより深くお楽しみいただくための連載企画をお届けします。

今日は第3回目です。

光緒13年(1887)、呉昌碩は44歳のとき、それまで活動の中心としていた蘇州・杭州から、上海へと移り住みます。この時期は上海県丞(しゃんはいけんじょう)の官職を買い、生活の糧にしていたようです。一方、篆刻に励み、『削觚廬印存』(光緒9年(1883)~)には、この40代頃から50代までの篆刻作品が収められています。

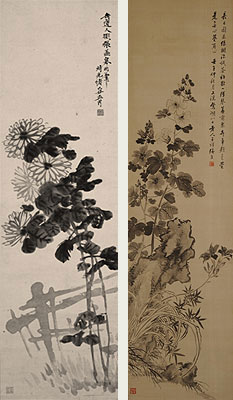

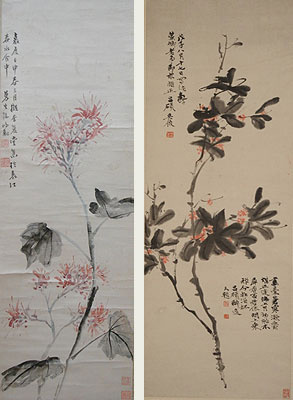

40代の呉昌碩の書画作品を見ると、いまだ呉昌碩らしさは見られず、その作風を模索していることがわかります。これらの独自の画風を確立する以前の作品は、いわゆる若描と呼ばれ、贋作が作られやすい時期でもありました。しかし、「桂花図」(光緒14年(1888)、45歳)、「墨梅図」(光緒14年(1888)、45歳)や「籠菊図」(光緒15年(1889)、46歳)を見てみると、いずれも50代以降の作品にはみられないみずみずしい個性と、共通する模索の跡を見ることができます。

おそらくこの時期、呉昌碩が絵画創作の規範としていたのは、清末以来の伝統的な花卉画であったのでしょう。張熊「花卉図」は、輪郭を使わない没骨で描いた花弁の表現や構図など全体の画趣がよく似ています。張熊(1803~1886)は、呉昌碩の生地・安吉にも近い秀水(浙江省嘉興)の人で、青年時代から上海で活躍していました。

(左)呉昌碩「籠菊図」(光緒15年(1889)、46歳、青山慶示氏寄贈 東京国立博物館)

(2011年10月12日(水)~11月6日(日)まで平成館企画展示室にて展示)

(右)張熊「花卉図」(咸豊2年(1852)、東京国立博物館)

(展示予定は未定)

清末にはこのような、清雅な色彩を使った花卉画が流行していました。陳鴻寿「花卉図」(嘉慶17年(1812)、東京国立博物館)はその代表作で、すっきりとした画面構成と清楚な色遣いも、「桂花図」(光緒14年(1888)、45歳)と類似するものです。この時期の落款の位置も規則に沿ってきっちりと入っています。

(左)陳鴻寿「花卉図」(嘉慶17年(1812)、東京国立博物館)

(展示予定は未定)

(右)呉昌碩「桂花図」(光緒14年(1888)、45歳、東京国立博物館)

(~2011年10月10日(月)まで本館 特別1室にて展示)

しかしおそらく呉昌碩自身、このような伝統花卉画に不満を感じていたに違いありません。ここで終っていたら、呉昌碩の絵画には現在のような名声は与えられなかったでしょう。呉昌碩は「50歳にして初めて画を学んだ」と言っています。中国では書画一致という考えがあり、書法の筆線を用いて絵画を描くことが尊ばれていました。光緒20年(1894)、俊卿と名を改めた呉昌碩は50代を迎え、自らの書の線を使う新しい絵画世界を、いよいよ生み出していくことになります。40代は同時代までに流行していた花卉画をしっかりと咀嚼した時期と言えるでしょう。

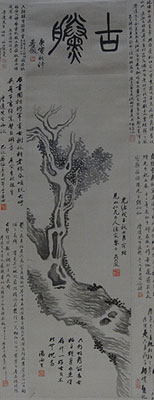

その一方で、その後の人生に大きな影響を与えることとなる友人たちと知り合ったのも40代でした。「古柏図」は、40代で知り合った金石学者呉大澂の古柏図に、呉昌碩が師として接した楊峴(ようけん)、兪樾(ゆえつ)らの跋を伴った作品です。詩塘には呉昌碩が題を施し、光緒16年(1890)、47歳にあたります。

呉大澂「古柏図」(呉昌碩題、光緒16年(1890)、47歳、東京国立博物館)

(~2011年10月16日(日)まで本館 特別1室にて展示)

本館の特別1室「中国書画」では、10月16日(日)まで、本図をはじめ、呉昌碩芸術に至る金石の流れを築いた包世臣、呉熙載、鄧石如の作品や、大先輩にあたる趙之謙、同時代の上海の画家である銭慧安、蒲華、弟子の王一亭の作品などを展示しています。あわせてご高覧いただければ幸いです。

| 記事URL |

posted by 塚本麿充(東洋室) at 2011年10月05日 (水)

東京国立博物館としてはちょっと毛色の変わった、陶片のみの展示をいたします。

「せともののかけら」に心惹かれるのは何故でしょうか?

遺跡から出土する陶片は、産地や製作技法、製作時期や流通経路などを研究するために欠くことのできない資料です。

そればかりでなく、陶磁器は化学的に安定して堅牢な性質であるため、土中でも朽ち果てることなく、当初の色や輝きを保ちます。

東南アジアでは、はるばる海を越えて運ばれてきた磁器が割れたのちも、アクセサリーなどに加工することが行われています。

陶片は見る者の想像力に訴えかけます。

私たちがよく知っている器種の一部であることもあれば、未知の陶磁器の一部位であることもあります。

窯址に打ち捨てられた小さな陶片が、逆に今日残されているモノの意味を問いかけてくるのです。

このたびご紹介する米内山庸夫氏採集の南宋官窯址出土陶片は、謎に満ちた南宋官窯の実像解明に大きな役割を果たしました。

南宋官窯址出土陶片 南宋官窯 中国 浙江省杭州市郊壇下官窯址出土 南宋時代・12~13世紀

水町和三郎氏採集の唐津焼の陶片は、唐津焼の歴史をめぐってかつて大論争を引き起こしました。

道園窯址出土陶片(肥前窯址出土陶片のうち) 唐津 伊万里市松浦町提川字道園出土 安土桃山~江戸時代・16~17世紀

蜷川第一氏らによって採集された御室窯址出土陶片は、野々村仁清の作陶活動の知られざる一面に光を当てました。

御室窯址出土陶片 御室窯 京都府京都市右京区御室竪町出土 江戸時代・17世紀

小さな陶片が語る歴史の実像に、是非耳を傾けてみてください。

特集陳列「陶片の美」は2011年12月4日(日)まで。

本館14室でご覧いただけます。

カテゴリ:研究員のイチオシ

| 記事URL |

posted by 今井敦(博物館教育課長) at 2011年10月03日 (月)

呉昌碩の書・画・印 その2 「呉昌碩が刻した不折の印 ~その1~ 」

台東区立書道博物館の連携企画「呉昌碩の書・画・印」(~2011年11月6日(日))をより深くお楽しみいただくための連載企画をお届けします。

今日は第2回目です。

明治~昭和初期にかけて活躍した画家であり、書家であった中村不折(なかむらふせつ、1866~1943)は、日本および中国の書の歴史を考える上で重要な資料を独力で収集し、書道博物館(現・台東区立書道博物館)を創設した収蔵家でもありました。その資金を捻出するため、不折は実に多くの書画作品を制作しましたが、書画作品には、姓名や字号、成語などを刻した印が必要になります。不折は作品の大小、あるいは書風に応じて数ある自用印の中から最適な印を使い分けていました。そしてその中には呉昌碩(ごしょうせき、1844~1927)が刻した「豪猪先生(ごうちょせんせい)」白文方印(はくぶんほういん)(以下、「豪猪先生」)と「邨鈼(むらさく)」朱文(しゅぶん)方印(以下、「邨鈼」)が含まれています。

豪猪先生とは不折の別号です。

豪猪先生

(全期間台東区立書道博物館にて展示)

邨鈼とは、不折の本名である中村鈼太郎(さくたろう)(昭和3年に不折に改名)、の村(村は篆書では邨につくる)と鈼を取って印文としたものです。

邨鈼

(全期間台東区立書道博物館にて展示)

どちらも、縦横3.3センチ。高さ5.5センチ、茶褐色の石材で、

「豪猪先生」には「老缶(ろうふ)」、

老缶

(全期間台東区立書道博物館にて展示)

「邨鈼」には「缶(ふ)」と、

缶

(全期間台東区立書道博物館にて展示)

呉昌碩の号がそれぞれ印材上面に側款(そっかん)として刻されています。

呉昌碩は日下部鳴鶴(くさかべめいかく、1838~1922)をはじめとして、日本人の印を精力的に刻しています。特に70歳前後には犬養毅(いぬかいつよし、1855~1932)、富岡鉄斎(とみおかてっさい、1836~1924)、内藤湖南(ないとうこなん、1866~1934)、長尾雨山(ながおうざん、1864~1942)などの依頼を受けています。呉昌碩が日本人の書家たちと交流する機会が増え、印の依頼が増えたのは、呉昌碩の芸術が1890年代から日本に紹介されはじめたこと、そして西泠印社が創設されたことが大きな要因であったと思われます。

西泠印社が創設された頃、不折はすでに画家として活躍していました。『龍眠帖(りゅうみんじょう)』を明治41年(1908)年に発表して以降、前田黙鳳(まえだもくほう、1853~1918)らと健筆会(けんぴつかい)を結成するなど書家としても活動し、また多くの書家と交流しています。その中には呉昌碩と面識のある日下部鳴鶴や河井荃廬(かわいせんろ、1871~1945)らがいました。不折が呉昌碩の印を手に入れることができたのは、周囲から書家として認められる40代後半以降、つまり呉昌碩70歳以降の時期と考えられます。

不折と呉昌碩との直接の接点を見出すことはできませんが、不折コレクションには印の他に呉昌碩の書画も含まれています。不折は、渡華を終えて帰国した書家や友人たちから呉昌碩の存在を聞きおよび、これから渡華する者に印を依頼したのでしょう。中国の漢字資料や書作品を熱心に収集し、学んだ不折にとって、呉昌碩の書、画、印は大いに注目するところであったと思われます。

(この記事は台東区立書道博物館にて配布の週刊瓦版に掲載されたものです。)

| 記事URL |

posted by 中村信宏(台東区立書道博物館) at 2011年10月02日 (日)

東京国立博物館では、この3月に『東京国立博物館図版目録 古写経篇』を刊行しました。

タイトルの示すとおり、当館が所蔵する奈良時代以来の写経を可能な限り調査し、学術的な研究や博物館での展示などに必要な情報を収載しました。

「写経」と言っても、巻物(巻子)や冊子の形になっているものだけではなく、数行だけの断簡(経切)になってしまった経典についても、それが何という名前か、確認に努めました。

25年くらい前に滋賀県の各地に分布する「大般若経」の文化財調査に参加したことがあります。

大般若経は全部で600巻もある大部なお経です。

本来何枚もの紙が継ぎ合わされて長い巻物になっていたものが、糊がはがれて1枚づつバラバラになっていました。

しかも同じような文章が繰り返し出てくるため、巻次が書いてあればともかく、部分的な経文だけで、第何巻かを特定するのは至難の業でした。

調査員のお一人が、大変苦労して行のかわる段落を特定した索引を作られており、それを手がかりに巻次を探ったものです。

ところが、コンピュータが普及して事態は大きく変わりました。

現代における仏教経典の代表的な集成である『大正新脩大蔵経(たいしょうしんしゅうだいぞうきょう)』の電子テキスト化が、「大蔵経テキストデータベース委員会」(SAT)によるプロジェクトによって進められ、その全文をウェブ上で検索することが可能になったのです。

大正新脩大藏經テキストデータベースは以下のリンクよりご覧いただけます。

http://21dzk.l.u-tokyo.ac.jp/SAT/

かつては経切があってもよほど著名な経典でない限り、わずかな文言をたよりに厖大な経典の中から経名を特定するのは、事実上不可能なことでした。

しかし大蔵経テキストデータベースの完成により、わずかな時間で経名や巻次をほぼピンポイントで確認することが可能になったのです。

経切手鑑(部分) 奈良~室町時代・8~16世紀 (~2011年10月16日(日)展示)

赤い枠で囲った部分は、わずか1行分の経文ですが、データベースを検索すると「阿毘達磨大毘婆沙論」の一部であることがわかります。

(注)画像で表示の部分は今回の展示ではご覧いただけません。

今回の図版目録編集の基礎になったのは、国立博物館と文化庁所属の研究職員が参加し、数年にわたって実施した古写経調査ですが、その調査現場にはネットにつながったパソコンを置き、ほとんどの断簡について、その場で経名の特定を行うことができました。

情報社会の発達が学術的な調査にも多大な恩恵を与えているのです。

厖大な経典を入力、校正されたプロジェクトの方々には、本当に感謝しなければなりません。

今、本館 特別2室にて展示中の特集陳列「古写経の世界」(2011年9月6日(火)~2011年10月16日(日))では、奈良時代から平安時代にかけての写経の優品を中心にとりあげていますが、観覧される際に、幸運にも全体の姿が残された経だけではなく、わずか数行、時には数文字の断簡も等しく仏教経典としての価値と歴史を含んでいることを、頭の片隅に置いていただければ幸いです。

カテゴリ:研究員のイチオシ

| 記事URL |

posted by 田良島哲(調査研究課長、書籍・歴史室長) at 2011年10月01日 (土)

みなさまは「留学生の日」をご存じでしょうか。

東京国立博物館が留学生の皆さんをご招待する特別な一日です。

今年は10月8日、土曜日に開催されます。

浮世絵の美人が、留学生の皆さんをお誘いしていますよ!

留学生のみなさんは日常生活のなかで、日本の「今」に接することはできても、「伝統」に触れるチャンスは少ないのではないでしょうか。

特に、絵画や工芸など日本の優れた美術作品の「ほんもの」を見ることはあまりないかもしれません。

季節を愛でるモチーフや精緻な技巧など、日本の伝統に触れ、日本の心を味わってほしい。

そしてなにより、緑あふれる構内で、ゆったりと心休まる一日を過ごしてほしい。

そんな願いをこめて開催するのがこの留学生の日です。

当日は、英語による展示解説や、茶道体験など、留学生のための企画も盛りだくさん!

なにやってるのかな? 興味しんしん。

脚のしびれは大丈夫でしょうか?

本館2階「日本美術の流れ」で。

ボランティアスタッフによる英語の解説

日本の学校に所属する留学生、ALT(外国語指導助手)と、その同行者(一名まで)は無料で入館できます。

あなたが留学生であればぜひお友達を誘って。

あなたの周りに留学生がいらしたら是非この情報を教えてあげてください。

東日本大震災以来、多くの留学生が日本を離れてしまったと聞きます。

こんなときだからこそ、1人でも多くの留学生にご来館いただければと願っています。

詳細は留学生の日のページをご覧ください。

| 記事URL |

posted by 小林牧(広報室長) at 2011年09月30日 (金)