1089ブログ

東京国立博物館の魅力を幅広い世代の方に伝えていただく東博アンバサダーの皆さまに、当館のイベントやさまざまな事業に携わっていただいています。2025年5月17日(土)、東博アンバサダーのお一人である日本画家の千住博さんを講師にお迎えして、小学生向けのワークショップを開催しました。今回はその様子をお伝えします。

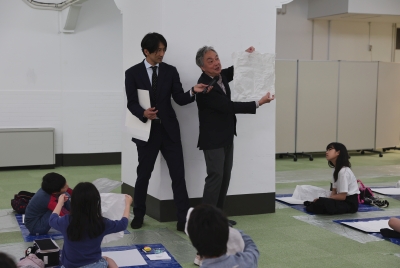

千住先生の説明を真剣に聞く参加者の皆さん

千住博さん略歴

日本画家。1958年生まれ。東京藝術大学卒業。同大学院修了。95年ヴェネチア・ビエンナーレ名誉賞。イサム・ノグチ賞、恩賜賞、日本芸術院賞受賞。メトロポリタン美術館、英国国立ヴィクトリア&アルバート博物館等に常設、高野山金剛峯寺等に収蔵。2022年日本藝術院会員。

撮影:十文字美信

撮影:十文字美信会場は、本館地下 みどりのライオン。ワークショップには、小学5~6年生の31名が参加しました。

ワークショップの説明文には、このように書いてあります。

「和紙を手でもんで、もんだ和紙が何に見えるかイメージをふくらませます。もんだ和紙の上に動物や植物などの絵を貼り付けて、想像の世界を作ってみましょう。

(注)水彩絵の具、絵筆、パレットを持参してください。絵の具や接着剤を使用するため、汚れてもよい服でご参加ください。」

いま分かっている情報は、これだけ。これから千住先生と、一体どんなことをするのかと、皆さんドキドキしている様子でした。

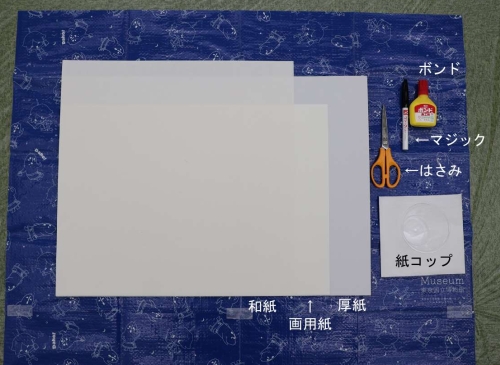

会場には、ブルーシートの上に、このセットが準備されていました。

ワークショップで使うもの

右上から、木工用ボンド、油性マジック、はさみ、筆洗い用のコップ。

用紙は3種類あり、一番下から、厚紙、画用紙、そして本日の主役、和紙(45センチ平方の白麻紙)です。

いよいよ、ワークショップ開始!

はじめに、千住先生の自己紹介と、日本の無形文化遺産である和紙の特徴について説明がありました。

そしてさっそく、「さあ、和紙にさわってみよう!」と、先生から声かけ。

初めて和紙にさわる参加者もいるので、少し緊張気味に手に取ります。いつも使う紙とは、手触りや質感が違うようです。

和紙の特性について説明を熱心に聞いています。

「それでは、和紙をもんでみよう!ぐしゃぐしゃー!」

躊躇なく和紙をもみ始める千住先生!いきなりの展開に、「えっ、いいの…?!」と少し困惑している方もいれば、迷いなく思いきりもみ始める方もいて、初めての作業に会場は大盛り上がり。和紙をもんでは、少し開いて、またもんで。それぞれ作りたい作品のイメージをふくらませながら、思い思いにもみます。ここでのもみ方によって、和紙の表情が変わってきます。

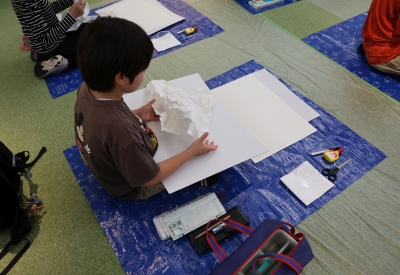

これで何を作ろうかな…

もんだ和紙のかたまり。そのかたちやしわから想像をふくらませて、これをどのように使って、何を作るかを決めていきます。もちろん、上下左右、表裏のどちらの面を使うかなど、和紙の使い方は自由。少し手でちぎったり、はさみをつかって切ったり、何をしてもOK。

「やっていけないことは、何も無いんだよ。」

先生の言葉が、心に力強く響きます。

作品のテーマが決まったら、台紙となる厚紙に、もんだ和紙をボンドではりつけていきます。

ですが、テーマを決めるのはとても難しいことです。なにを作ればいいか迷って、手が止まってしまう…。

千住先生は、そんな一人ひとりに寄り添って、対話しながら、それぞれのテーマを引き出すお手伝いをしてくださいます。

千住先生は、参加者全員とじっくり向き合って、やさしく楽しく、丁寧に導いてくれます。

和紙を厚紙にはりつけたら、水彩絵の具で色をつけていきます。皆さん、いつも描いている画用紙とは違う、凹凸を感じる塗り心地を楽しんでいるようです。

絵の具の乗り方も、画用紙とは違う感覚。塗る方法も、人それぞれです。

「和紙をたくさん使っていいよ!」と先生からアドバイス。和紙は1枚だけではなく、複数枚使ってみると、作品の世界がまた広がっていきます。

たくさんの和紙を使うと、作品のイメージが一層ふくらみます。

余裕のある人は、作品のテーマに沿うモチーフを画用紙に描いて、ハサミで切り取り、それを和紙の画面に貼って、作品の世界をさらに深めていきます。

画用紙に描いたモチーフを切っているところ。

想像力をふくらませながら、いろいろな表現を試すうちに、あっという間に90分が過ぎてしまいました。ここで、お時間は終了。皆さん、とても集中して作品づくりに励みました。まだまだ描きたりない、作り足りない人と言う方が多かったので、

「お家に帰って、もし時間があったら、続きを作ろうよ。そしたら、作品がどんどん良くなってくるよ!」と先生から声かけ。

たくさんの色を使って、素敵な作品が出来上がりました!

最後に、千住先生から今日の感想とご挨拶がありました。

「最初に和紙をもんだ時には、みんなが同じようなしわになっていたよね。そのしわから、みんなそれぞれ違う世界がうまれたね。自分が今作ったものに誇りを持ってほしいと思います。でも、お友達の作品も見てごらん。ああ、こんなことを思いついたんだって思うでしょう。どれをとっても本当に素晴らしい。美術っていうのは、他の人と比べてどうということではなくて、みんなが全員違うっていうこと、多様性を感じることが出来るものだと思います。お互いに尊敬し合うことができるんじゃないかな。違うって、なんて素晴らしいんだろうって思いました。

1時間半、わき目もふらずに制作に集中している姿が、本当にアーティストの姿だったと思います。将来何になろうかなと思った時に、この時間、みんなと多様な世界を一緒に作った、こんな大切な仲間たちがいたということを思い出して、忘れないようにしてほしいと思います。僕は今日、ここに来られて本当によかった。皆さん、どうもありがとう!またどこかで会おうね!」

大きな拍手で、ワークショップ終了!

参加者の方からは、こんな感想をいただきました。

「初めて和紙を使いました。立体感が出るんですね。千住先生からは『考えることも大切。だけど、作るものをひとつ決めたほうが良いよね』というアドバイスをもらって、テーマを道に決めて、作品を作りました。」

「和紙をくしゃくしゃにして使うと、描き心地がいつもと違うと感じました。千住先生に『きれいな色だね』と言っていただけて嬉しかったです。」

「日本の伝統的な和紙を、身近に感じました。」

「和紙は、いつも使う紙と違って面白かったです。あじさいの花びらを作る時に、和紙のしわを使って表すことができました。」

「和紙は繊維がかたいんだなと感じました。千住先生から『いいね、豊かだね』と言っていただけました。」

「習字を習っているので、普段から半紙を使います。いつもは字を書くものなのに、それをもむという作業がとても楽しかったです。和紙にもこんな一面があるのだなと知ることが出来ました。」

このように、千住先生から一人ひとりに向けて細やかなご指導があり、参加者の皆さんも先生の本気に応えようとしている、その熱が見ている筆者にも伝わってくるほどでした。日本を代表する世界的アーティストである千住先生に全力でぶつかっていく、参加者の皆さんの真剣なまなざしが忘れられません。千住先生、そして参加者の皆さん、本当に有難うございました!

| 記事URL |

posted by 東京国立博物館広報室 at 2025年05月27日 (火)

平成館特別展示室で開催中の、特別展「蔦屋重三郎 コンテンツビジネスの風雲児」(6月15日(日)まで)は、来場者10万人を達成しました。

これを記念し、東京都からお越しの須貝さんご夫婦に、当館館長藤原誠より記念品と図録を贈呈いたしました。

記念品贈呈の様子。須貝さんご夫妻(左)と藤原館長(右)

お二人とも大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」(NHK)を毎週ご覧になっていて、上野公園のポスターを見て本展覧会を知り、ご来館いただいたとのことです。

また、特別展をきっかけに初めて東博にお越しくださったとのことで、あわせて東博コレクション展も楽しんでいただけたようです。

江戸の街の様相とともに、蔦重こと蔦屋重三郎の出版活動を約250作品を通して紹介する本展。今週からは後期展示もはじまりました。

後期展示では、蔦重がプロデュースした喜多川歌麿作品の中でも、大変貴重な初期のシリーズ作品「婦人相学十躰 ポッピンを吹く娘」が特別公開されています。

この機会をどうぞお見逃しなく!

| 記事URL |

posted by 田中 未来(広報室) at 2025年05月23日 (金)

東京国立博物館の施設のひとつ、柳瀬荘(埼玉県所沢市)をご存じでしょうか。

実業家であり茶人でもあった松永安左エ門(耳庵、1875~1971)氏の別荘だったもので、昭和23年(1948)3月に当館に寄贈されました。

松永氏は「電力の鬼」ともいわれた実業家で、第二次世界大戦後に9電力体制を発足させるなど、エネルギー産業再編成に尽力した人物です。

茶人としても名高く、60歳より茶道にたしなみ名器を集め、柳瀬荘において数々の茶会を催しました。

柳瀬荘以外にも多くの美術工芸品を当館に寄贈いただき、それらは貴重な収蔵品となっています。

竹茶杓 銘 埋火 小堀遠州作 江戸時代・17世紀 松永安左エ門氏寄贈 本館4室 5月18日(日)まで展示

「埋火(うずみび)」とは灰に残ったかすかな炭火のことです。遠州作と伝わり、細身の姿で中節の腰は低く、静かで繊細な印象の茶杓(ちゃしゃく)です。一方で、しっかりと曲げられた折撓(おりため)の櫂先(かいさき)と、そこに現れた胡麻の景色によって、貴人好みの洗練された趣が感じられます

柳瀬荘の主要建物である「黄林閣(おうりんかく)」は、江戸時代・天保期の民家の特色をよく示すものとして重要文化財に指定されています。荘内にはほかにも、書院造りの「斜月亭(しゃげつてい)」、茶室の「久木庵(きゅうぼくあん)」などが残されています。

重要文化財 黄林閣

天保15年(1844)、現在の東京都東久留米市柳窪の地に大庄屋の住居として建てられたものを、昭和5年(1930)に松永氏が譲り受けて移築したものです。ふところの深い土間や天井の高い座敷は質実のうちに格調高い雰囲気を漂わせています

斜月亭

昭和13年(1938)から翌14年にかけて建築されたもので、数奇屋書院造、8畳の上の間、6畳の次の間、緑座敷の表5畳で構成されています

久木庵

江戸初期の建物で越後の武士、土岐二三の茶室だったものを解体し、その材料で昭和13年(1938)から翌14年にかけて移築されたものです。2畳台目の茶室と4畳ほどの水屋で構成されています

柳瀬荘は毎週木曜日、外観のみ無料で公開しており、また8月を除く毎月第2木曜日の10時から12時には、かまどの火焚きを行っています。

3月13日(木)に行われたかまどの火焚きの様子をすこしだけご覧いただきましょう。

最初の挨拶

かまどの火焚きは、「かまど火焚きの会」というボランティア団体によって支えられています。

会の母体は、柳瀬地域の郷土史研究会、民俗資料保存会の有志、そして見学等で活動を見て参加したいとおっしゃる近隣の方々で、現在20名の方がボランティア登録をして活動されています。

点火

点火後しばらく経つと、煙がもくもくとあがります

高い天井は煙でいっぱいになります

火焚きの目的は茅葺屋根の保存のためです。

煙に含まれる化学成分が茅に浸み込んで害虫を駆除する働きがあります。

ただ身体全体ににおいが染みつきますので、火焚きを見学になられる際には、服装にはご注意の上お越しください。

火焚き後のかまど

黄林閣の内部

火焚きのほか、柳瀬荘の室内も覗いてみてください。天井の高い座敷や襖絵などもみどころです。

公開日は週1回、毎週木曜日です。時間は時期によって変動しますので、詳しくはウェブサイトをご確認ください。

ぜひご都合をつけて、お越しください!

| 記事URL |

posted by 天野史郎(広報室) at 2025年03月28日 (金)

大覚寺展チーフの金井です。

このところ暖かい日が続き、春の訪れを感じる今日この頃ですが、みなさまいかがお過ごしでしょうか。

創建1150年記念 特別展「旧嵯峨御所 大覚寺―百花繚乱 御所ゆかりの絵画―」(3月16日(日)まで)は連日たくさんのお客様にお越しいただき、誠にありがとうございます。

早いもので会期もあと2日となりました。

今回のブログでは、これまでに多くの方からご質問やご感想をいただいた、最後の障壁画の展示室のコンセプトについてお伝えしたいと思います。

第4章 女御御所の襖絵-正寝殿と宸殿 展示風景

▼空間を演出する―「障壁画」とは

大覚寺の宸殿(しんでん)と正寝殿(しょうしんでん)の2つの建物には、重要文化財に指定されている240面もの障壁画が伝わりますが、今回はこのうち、近年の14か年におよぶ本格修理を終えたものを中心に、前期100面、後期103面を見どころのひとつとしてご紹介しています。

ところで、本展でたびたび登場する「障壁画」という言葉は、あまり聞きなれないものではないでしょうか。皆様からのご感想のなかでも、屛風と障壁画の違いがよくわからない、といったお声も聞こえました。

障壁画は、襖や壁、杉戸や障子などに貼り付けたり直接描いたりしている絵画のことです。屛風はパネルに貼り付けられた折り畳み式の絵画ですが、障壁画は建物に付属するもので、原則入れ替えができません。そのため、それぞれの部屋の格式や使用目的に沿って画題が決められます。

たとえば、ご自宅の居間や応接間、書斎や寝室などをご想像ください。居間や応接間はお客様をおもてなしするための少し華やかな空間、寝室や書斎は休んだり集中したりするための落ち着いた空間です。その目的に応じて、壁紙の色やインテリアのテイストを決めると思いますが、その考え方は安土桃山~江戸時代も同様です。大覚寺宸殿の最も大きな「牡丹の間」は、公的な儀礼を行なう場として金地の色鮮やかな花鳥図が、そして正寝殿で最も重要な門跡の居室「御冠の間」には、画題のなかでも格式の高い水墨の山水図が収められています。障壁画は、空間にふさわしい空気感を演出する力を持っているのです。

宸殿「牡丹の間」

宸殿「牡丹の間」

正寝殿「御冠の間」

▼障壁画の展示の仕方

今回の展覧会の展示で私たちが目指したのは、この空気感を体感していただくことでした。そのための展示方法は、大きく2つあります。ひとつは、現在収蔵されている部屋通りに並べて場を再現すること、もう一つは、障壁画に描かれた絵の姿がわかるように当初の順に並べかえて平たく展示することです。大覚寺展では後者を選択しました。

その理由は、大覚寺の障壁画群が当初は別の建物、おそらく内裏のいずれかの御殿のために描かれたもので、現在の配置とは異なっていた可能性が高いからです。寺伝では後水尾天皇(ごみずのおてんのう)に入内(じゅだい)した徳川和子(とくがわまさこ)の女御御所の一部を移築したと伝えますが、女御御所のどの建物だったのか、どの部屋であったのは明確ではありません。また移築の際に、かなり改変が加えられたようで、襖の配置を入れ替えたり引手の位置を移したりといった跡が見られます。そのため、現在の大覚寺と同じ配置で展示するのではなく、なるべく制作当初に近い姿がみえるように、一つの絵の姿がクリアにわかるように広げて展示をしています。

重要文化財 牡丹図 狩野山楽筆

重要文化財 牡丹図 狩野山楽筆江戸時代・17世紀 京都・大覚寺蔵 展示風景

襖絵の引手位置を改変した跡

実際に展示室に足を運んでいただくと、大きな大広間で、四方を金地の花鳥図で囲まれたような空間を体感することができます。展示はまもなく終了しますが、障壁画が空間を演出する力を、ぜひ実感いただければと思います。

また展覧会を御覧になった後、もっと作品や大覚寺について知りたい!という方のために、参考文献リストを資料館ウェブサイトで公開しています。

文献の多くは資料館閲覧室にて無料でご覧いただくことができますので、こちらにもぜひ足をお運びください。

(平日のみ開館です。詳細は資料館利用案内をご確認ください)

カテゴリ:「大覚寺」

| 記事URL |

posted by 金井裕子(教育講座室長) at 2025年03月14日 (金)

両館の展示についてリレー形式でご紹介してきたブログも今回が最後となります。

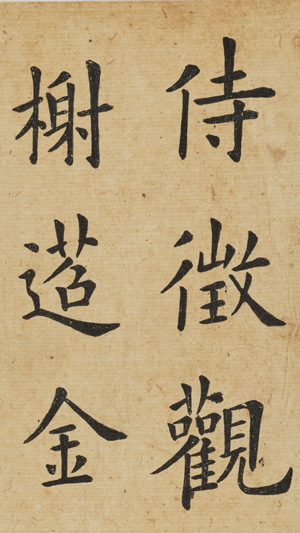

初回でもお伝えしましたが、サブタイトルに「明清文人の世界」と題した東博展示では、前半部(「拓本あれこれ」、「碑拓法帖の優品」)で拓本そのものの魅力に注目し、後半部(「鑑賞と研究」、「収集と伝来」)で拓本を愛好し楽しんだ明清時代の文人の活動に焦点を当てています。

第1回のブログに続き、最終回は東博展示の後半部の概要を中心にお伝えします。

「鑑賞と研究」

書の拓本である碑拓法帖(碑帖)を手習いした臨書や模本、鑑賞記録として周囲に書きつけられた題跋や印記等の資料は、伝来はもとより、碑帖の鑑賞・研究の実体を物語っています。

ここでは、書画家や収蔵家としても名を馳せた、明・清時代の文人たちが残したこれらの資料から、碑拓の愛好の様子をご覧いただきます。

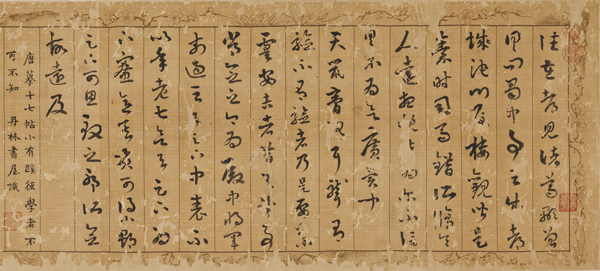

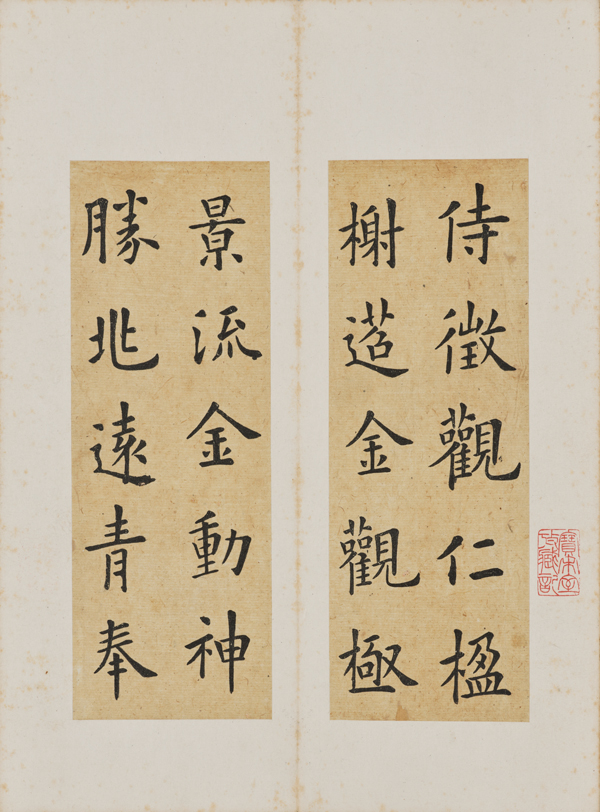

楷行草雑臨古帖巻(巻頭 本紙)

劉墉筆 清時代・乾隆51年(1786)

高島菊次郎氏寄贈 東京国立博物館蔵【東博展示、3月16日(日)まで】劉墉筆 清時代・乾隆51年(1786)

楷行草雑臨古帖巻(本紙 冒頭)

こちらは、松・梅・笹の文様を廻らせた絹本に、王羲之(おうぎし、303~361)の草書の代表作「十七帖(じゅうしちじょう)」から五代の能書、楊凝式(ようぎょうしき、873~954)の「韭花帖(きゅうかじょう)」まで、歴代の法書を渾厚な筆致で臨書した1巻です。原跡の形にとらわれず、比較的自由な態度で書写された、書き手の個性がひかる臨書です。

筆者の劉墉(りゅうよう、1719~1804)は、清の乾隆・嘉慶期の高官で、書では法帖を拠り所とする帖学派の大家として知られます。『淳化閣帖(じゅんかかくじょう)』などの法帖から、三国・魏の鍾繇(しょうよう、151~230)や王羲之の書法を学び、濃墨を用いた重厚で古雅な表現を確立しました。

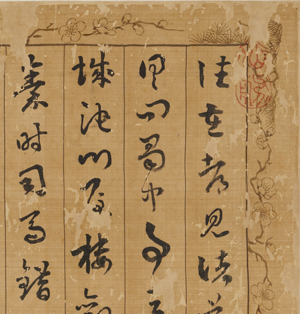

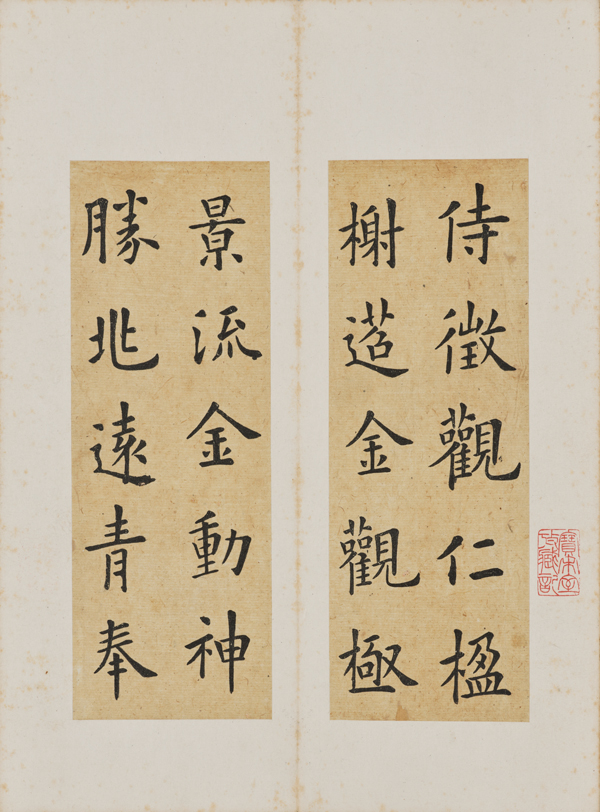

模九成宮醴泉銘冊(本文 第1開)

翁方綱摸 清時代・乾隆56年(1791)

高島菊次郎氏寄贈 東京国立博物館蔵【東博展示、3月16日(日)まで】翁方綱摸 清時代・乾隆56年(1791)

模九成宮醴泉銘冊(第1紙 上部)

こちらは、碑帖研究の大家の翁方綱(おうほうこう、1733~1818)が、初彭齢(しょほうれい、1749~1825)所蔵の宋拓「九成宮醴泉銘(きゅうせいきゅうれいせんめい)」から100字を選び、響搨(きょうとう)という技法で制作した模本です。

響搨とは、原跡の上に紙をのせて、窓から射す光で文字を透かして写し取ること。本作では、文字の輪郭を写し(双鉤)、中を墨でうめる(塡墨)、双鉤塡墨(そうこうてんぼく)という模写技法が併用されています。

翁方綱はこのような緻密な技法を駆使して同一古典の碑帖を比較、考証し、碑帖研究の進展に大きく寄与しました。

「収集と伝来」

書画家・学者・収蔵家など様々な顔をもつ文人は、鑑賞・研究の対象として、また社会的地位を示す文物として、優れた拓本を収集しました。

また、金石(青銅器や石碑など)の研究が盛行した清時代には、山野に埋もれた資料を自ら探し求めることもありました。

ここでは、収集と伝来に注目しながら、碑拓法帖やその原物をご紹介します。

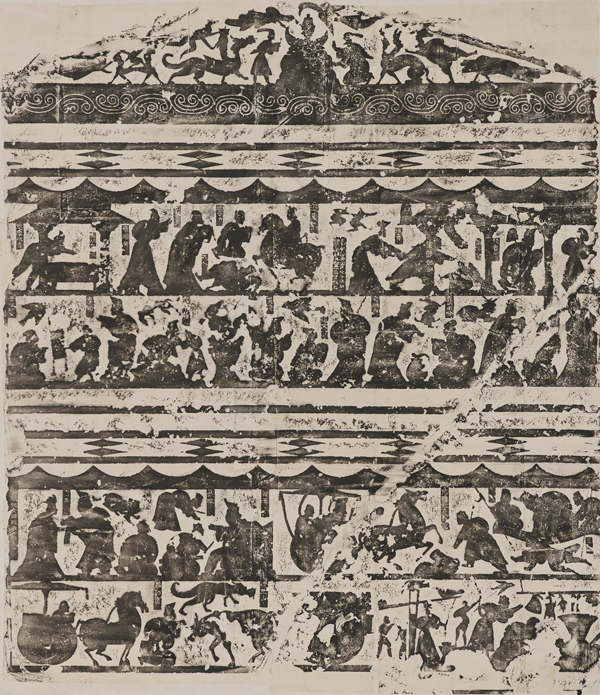

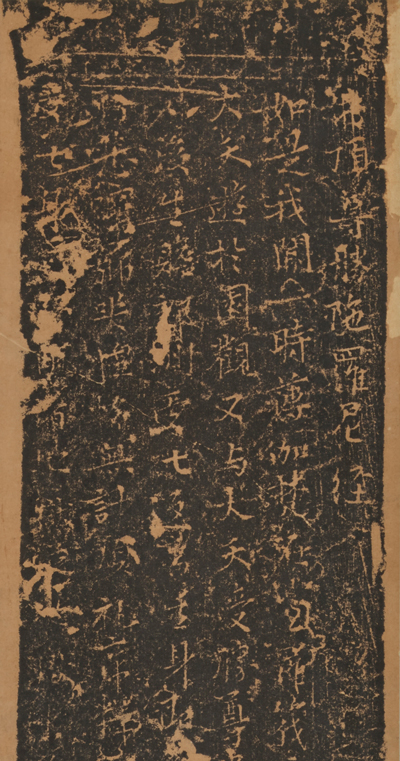

武氏祠画像石 後漢時代・2世紀

東京国立博物館蔵【東博展示、3月16日(日)まで】

武氏祠画像石(部分)

こちらは、後漢時代の地方豪族、武氏一族の祠堂(しどう)を飾った画像石のうち、武梁(ぶりょう、78~151)の祠堂東壁の拓本です。壁面のレリーフにみられる人物が刻された5層は、最上層が東王公のいる東方の神仙世界、2層以下は地上世界で、列女や孝行者、刺客の故事などを表しています。人物の近くには、当時刻された隷書の題記がみられます。

祠堂は地上に建てられて墓主を祀り、棺を安置する墓室は地下に造られました。武氏祠は今の山東省嘉祥の武宅山の北麓に造営され、長らく地中に埋もれていたところ、乾隆51年(1786)に金石学者の黄易(こうえき、1744~1802)らによって発掘、保存されました。武氏祠画像石のなかには、黄易らの発掘経緯が傍らに追刻されたものもあります。

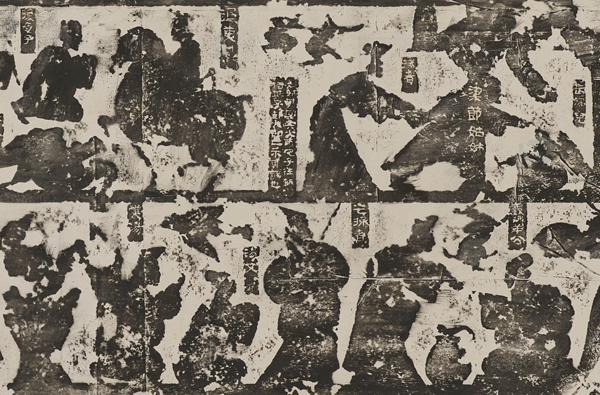

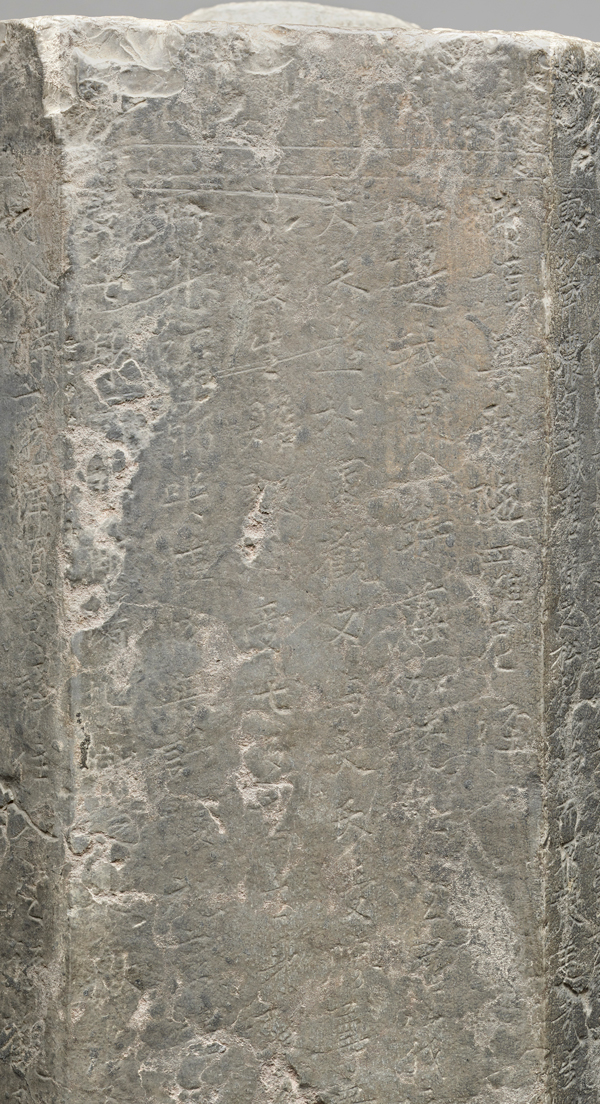

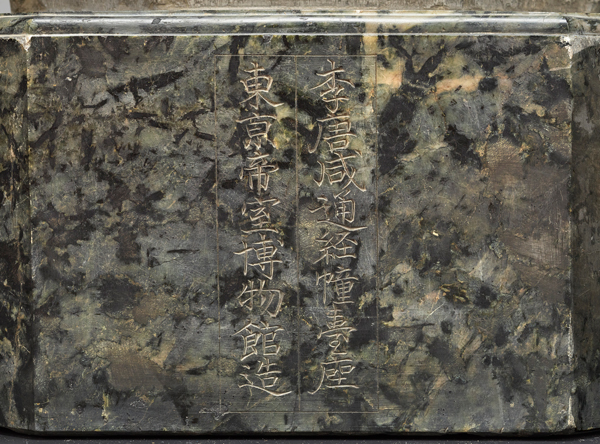

仏頂尊勝陀羅尼経幢(原石) 唐時代・咸通9年(868)

仏頂尊勝陀羅尼経幢(原石) 唐時代・咸通9年(868)端方氏寄贈 東京国立博物館蔵【東博展示、3月16日(日)まで】

仏頂尊勝陀羅尼経幢(原石 第1面 上部)

仏頂尊勝陀羅尼経幢(原石 第1面 上部)

仏頂尊勝陀羅尼経幢(台座(後補) 第5面 銘文)

こちらは唐時代に造られた「仏頂尊勝陀羅尼経幢(ぶっちょうそんしょうだらにきょうどう)」の原石です。経幢とは仏典などの経文を刻した石造物のことで、唐時代以降に盛んに造られました。多くは本作のように『仏頂尊勝陀羅尼経』を廻らせた八角柱で、蓋(欠損)と台座(後補)を備えます。

この経幢原石は、もとは清末の金石書画の大収蔵家である端方 (たんぽう、1861~1911)のコレクションのひとつでした。端方は、明治36年(1903)に大阪で開かれた第5回内国勧業博覧会に、本作を含む自身の金石コレクションを出品しました。そして東京帝室博物館(現在の東博)の依頼を受けた端方は、閉会後に、本作など10数件の金石資料を博物館に寄贈しました。

寄贈された当初、本作は幢身の石柱のみの状態でしたが、のちに博物館で大理石製の台座(銘文「李唐咸通経幢台座/東京帝室博物館造」)に据えられ、拓本が取られました。

東京帝室博物館は寄贈に対して謝意を表し、江戸初期頃の甲冑一具を端方に贈呈し、端方は礼状を返送しました。

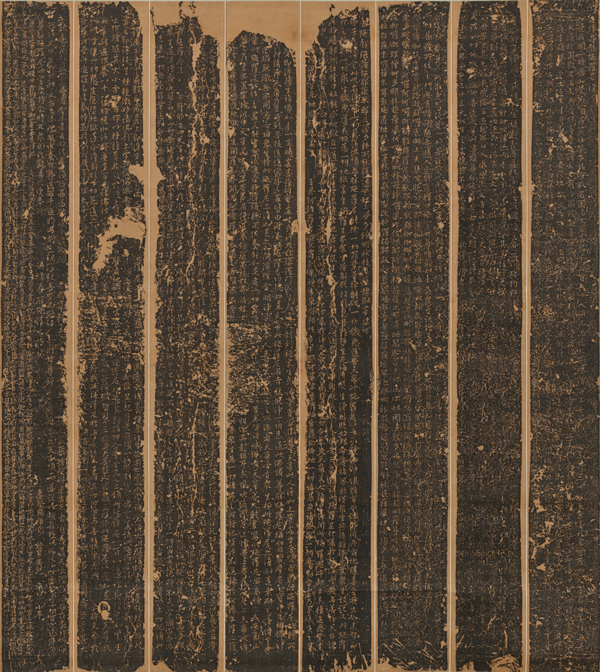

仏頂尊勝陀羅尼経幢(拓本) 唐時代・咸通9年(868)

仏頂尊勝陀羅尼経幢(拓本) 唐時代・咸通9年(868)東京国立博物館蔵【東博展示、3月16日(日)まで】

仏頂尊勝陀羅尼経幢(拓本 第1面 上部)

仏頂尊勝陀羅尼経幢(拓本 第1面 上部)こちらが、端方の寄贈後に博物館で取られた拓本です。原石よりも比較的文字が見やすく、「集王聖教序(しゅうおうしょうぎょうじょ)」の王羲之書法に通ずる典雅で変化に富む字姿であることがわかります。

この「仏頂尊勝陀羅尼経幢」の原石と拓本は、ただ金石・拓本の収集・伝来の様子を物語るにとどまらず、文物を介した近代の日中交流を物語る資料としても貴重です。

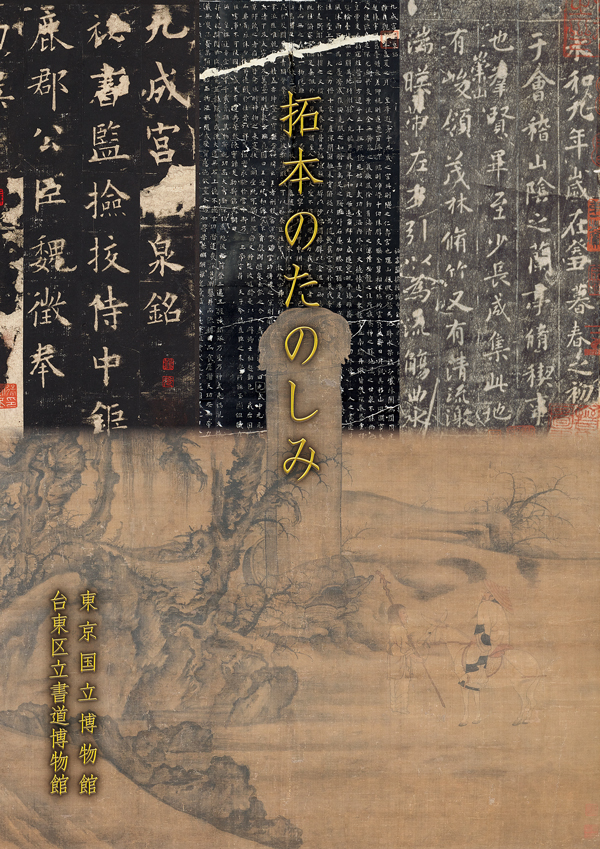

全4回にわたって東博・書道博の連携企画「拓本のたのしみ」についてお伝えしてきました。

ぜひ両館で魅力あふれる拓本と、拓本を愛してやまない文人たちのディープな世界をご堪能ください。

拓本のたのしみ

編集:台東区立書道博物館

編集協力:東京国立博物館、九州国立博物館

発行:公益財団法人 台東区芸術文化財団

制作・印刷:大協印刷株式会社

定価:1,900円(税込)

ミュージアムショップのウェブサイトに移動する| 記事URL |

posted by 六人部克典(東洋室) at 2025年03月11日 (火)