1089ブログ

特別デジタル展「故宮の世界」の魅力紹介(5)――千里江山図巻

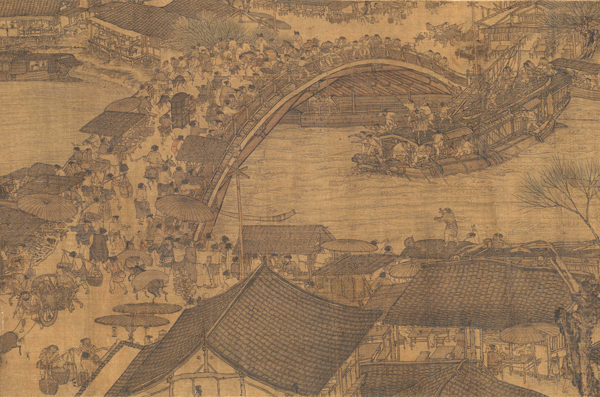

10年前の2012年、日中国交正常化40周年と東京国立博物館140周年を記念した特別展「北京故宮博物院200選」では、故宮を代表する名品中の名品「清明上河図巻」を借用しました。

「清明上河図巻」は中国国内でもめったに展示されない神品であるだけに、約2週間の限定公開中、連日にわたって4~5時間待ちの長い行列ができた盛況ぶりは、今でも当館の語り草となっています。

北宋の都・開封(かいほう)の賑わいを描いた張択端の名品「清明上河図巻」

張択端筆 北宋時代・12世紀 一級文物 中国・故宮博物院蔵(画像は部分)

(注)特別デジタル展「故宮の世界」では展示しておりません

日中国交正常化50周年と東京国立博物館150周年を迎える2022年を前に、当館のワーキングスタッフは「清明上河図巻」に匹敵する名品を借用すべく、北京故宮と交渉を続けてきました。実は2018年5月の時点で、中国側から2022年に東京国立博物館で故宮展を開催したい要望が出され、故宮博物院の院長からも、前回を超える名品を貸し出す確約を得ていたのです。故宮から借用する作品を調整する一方、その交換展として当館の館蔵品を選び、故宮で日本美術展を開催する段取りを着々と進めていたのでした。

ところが、全世界を席捲した新型コロナウイルスの感染拡大は一向に衰えを見せず、特別展の開幕が視野に入ってきた頃になっても、両国間の出入国は大きな制約を受けたままでした。素材が堅牢な美術品や考古遺物であれば、作品だけを輸送することも可能ですが、素材が脆弱な作品は、輸送に際して所蔵館のスタッフが同行しなければなりません。我々は故宮のスタッフと幾度もリモート会議を開いて対策を講じてきたものの、開幕を見据えたギリギリの段階で、このたびの借用は断念せざるをえない苦渋の判断を余儀なくされたのでした。

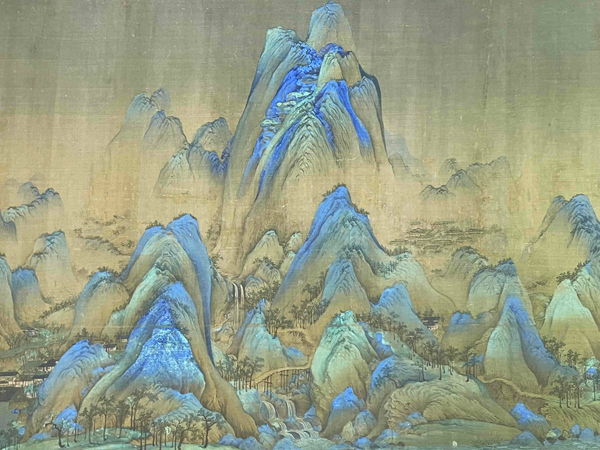

故宮の名品を高精細の画像でVR展開した今回の特別デジタル展「故宮の世界」、私のイチ押しは「千里江山図巻」。風流天子とあだ名された北宋の第8代皇帝徽宗(きそう)は、文化芸術に造詣が深く、自らも書画の名手として知られています。徽宗の指導のもとに制作された神品の双璧が「清明上河図巻」と「千里江山図巻」。2017年、北京故宮で久しぶりに「千里江山図巻」が展示された折には、5時間待ちの長蛇の列ができたほどです。夭逝の天才画家、18歳の王希孟(おうきもう)はわずか半年でこの神品を完成させますが、20歳を過ぎたころ他界しました。一説には、あまりに根を詰めた画業が、健康を損ねたともいわれています。

今回は「千里江山図巻」を巻頭から巻末まで、巻物を繰り延べるように右から左にゆっくりと画面が進行します。その見どころは、何と言ってもその大胆さと緻密さです。全長11メートルを超える画面には、あたかも天界からドローンで峻険な山脈を眺望したかのごとく、低い山や高い山が変奏曲のように全巻に広がっています。しかも山々は、隋唐時代の山水画にしばしば用いられた青や緑に彩られ、えもいわれぬ趣をたたえているのです。有名なフィギュアスケーターが、北京で開かれた大会でこの神品にインスパイアした衣装を纏ったのも、容易に首肯できるでしょう。

華北にそびえ立つ、峻険な山々を想起させます

(「千里江山図巻」シアター ―天才画家、王希孟が描いた世界―より)

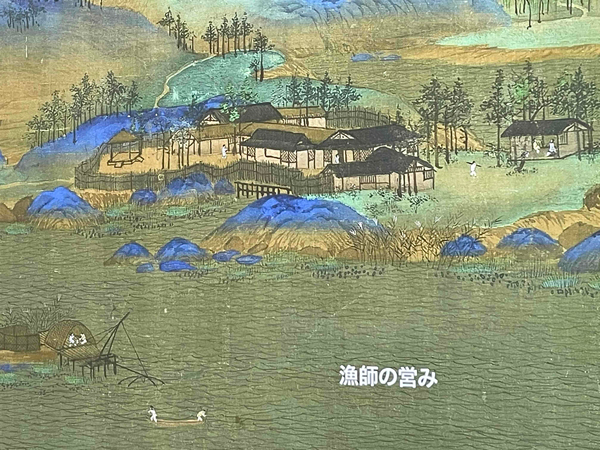

もう一つの見どころは、縦51.5センチメートルの画面をとてつもなく拡大してみると、湖沼に囲まれた平野には、漁村や農村に暮らす人々の姿が、寺院、道観、書院、酒店、製粉場などとともに、実に精緻に描かれていることです。「清明上河図巻」に勝るとも劣らないミクロの描写が、華北と江南の景観を融合させたかのような千里江山図全巻を貫いているのでした。

こちらは打って変わって、江南で良く見られる漁労の一コマ

(「千里江山図巻」シアター ―天才画家、王希孟が描いた世界―より)

ちなみに山水画は、遠景・中景・近景と描き分けますが、今回はこの神品を遠近5層に分解し、遠景は遅く、近景は速く、遠遅近速の3Dモードでもお見せします。これらの試みは「故宮の世界」ならではのオリジナルVR展開で、もちろん世界初公開です。

現物を見ただけでは決して観察できない夭逝の天才画家・王希孟の超絶技巧と、風流天子・徽宗の非凡な叡智を、今回の特別デジタル版「故宮の世界」は見せてくれます。5年後10年後の周年事業で、本物の「千里江山図巻」がトーハクで陳列される前に、神品に隠された奥深い意匠の数々を、縦3.2メートル、横22メートルの特設画面で、いち早くたっぷりとご堪能ください。

特別デジタル版「故宮の世界」は、9月19日まで絶賛公開中!お見逃しなく。

カテゴリ:中国の絵画・書跡、2022年度の特別展

| 記事URL |

posted by 富田淳(東京国立博物館副館長) at 2022年09月09日 (金)

こんにちは、考古室研究員の山本です。

研究員イチ押しの作品を紹介する企画「未来の国宝」、このたび彫刻・工芸・考古の展示がはじまりました。

創立150年記念特集「未来の国宝―東京国立博物館 彫刻、工芸、考古の逸品―」と題して、本館14室を会場に、2022年9月6日から12月25日の展示期間を3期に分け、考古・漆工・陶磁の作品を展示します。

そのトップバッターとして、考古分野から白瑠璃埦と、それにまつわるエピソードをご紹介します。

重要文化財 白瑠璃埦 ササン朝ペルシア 大阪府羽曳野市 伝安閑陵古墳出土 古墳時代・6世紀 クラブ関西寄贈 ガラス製

2022年9月6日(火)~10月10日(月・祝)まで展示

このガラス製の埦について、考古展示室では長らく「ガラス埦」としてご紹介してきましたが、令和元年の特別展「正倉院の世界」で正倉院宝物の白瑠璃埦とともに展示されたことを機に名称を「白瑠璃埦」としました。

ご存じの方も多いかと思いますが、この埦と正倉院宝物の白瑠璃埦は大きさや切子の段数や数がほぼ同じで、兄弟埦とも呼ばれることがあります。

これまでこの2つの埦が同時に並べられたのは3度のみ。

うち2回は関係者や専門家しか見ることができませんでしたが、特別展「正倉院の世界」ではついに展覧会の場で多くの皆様がご覧になれる機会となったのでした。

これらの埦はソーダ石灰ガラスという種類の素材で、ササン朝ペルシア(3~7世紀)の領域で作られました。

かつてはイラン高原でよく出土することから現在のイランで作られたと考えられていましたが、最近では現在のイラクにあたるメソポタミア地方を中心に作られたものとされています。

これほど遠く離れた場所からはるばる日本へと運ばれてきた2つの埦。

当館の埦が出土した安閑陵古墳は6世紀の古墳であり、また正倉院に宝物が納められたのは8世紀のことですから時代に大きな差はあるのですが、2つの埦に秘められた数奇な運命を想起せざるを得ません。

そうした想いから、作家の井上靖さんが短編小説「玉碗記」を著したことも有名です。

そしてこの埦は、出土してから当館に収蔵されるまでの間にも、多くの変転の道のりを歩みました。

ここでそのエピソードをご紹介します。

この埦が出土したのは戦国時代とも江戸時代とも記した文書がありますが、史料が多く信用が置ける江戸時代説が有力です。出土したのは元禄年間と考えられています。

古墳が崩れ、中からこの埦が出土したとされています。

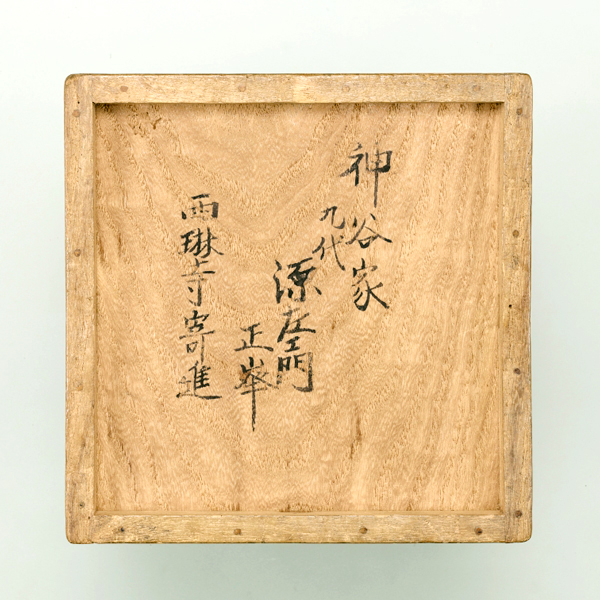

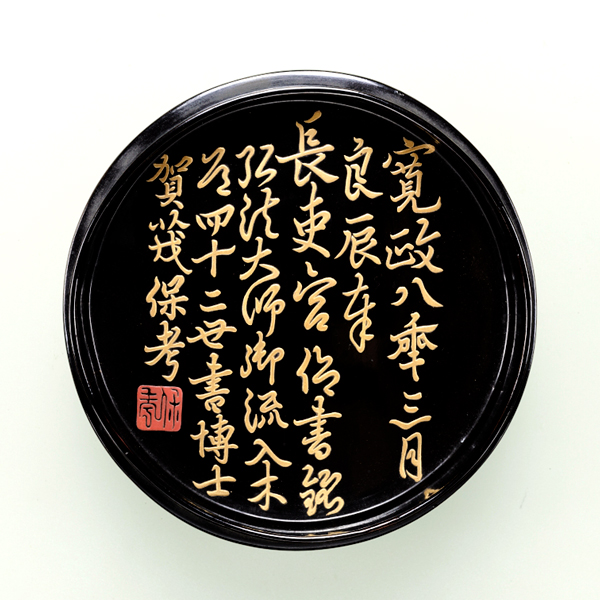

外箱の箱書きによれば、安閑陵古墳(高屋築山古墳)を含む土地を当時所有していた森田家(屋号は神谷)から、近くの古刹である西琳寺に寄進されたことが分かります。

この外箱の箱書きによって、この埦が安閑陵古墳から出土したという伝承に信憑性が与えられるのです。

外箱底面の箱書き

円筒形の内箱、その蓋には大きく「御鉢」の2文字。

内箱蓋の題字「御鉢」

内箱見込みの揮毫

内箱の身の見込みには京都の上賀茂神社の神職で、寛政8年当時に書博士として活躍していた賀茂(岡本)保考の揮毫があり、京都の聖護院門跡であった盈仁(えいにん)法親王がこの題字を書いたことがわかります。

内布には時期が遡るであろう古裂が、仕服には唐織の裂が使われており、これらをみても大変珍重されていたことが分かります。

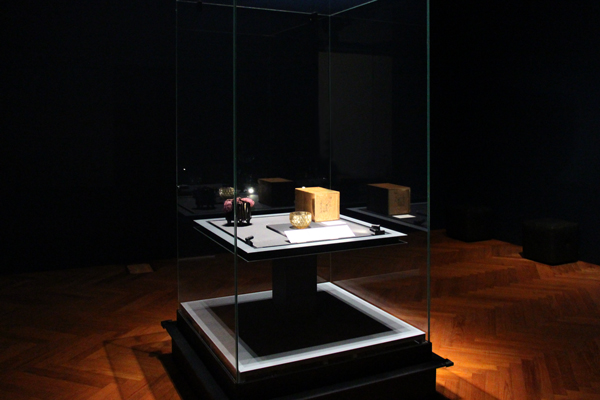

白瑠璃埦と付属品一式

この埦が西琳寺に寄進されたころにはちょうど国学が隆盛していたこともあり、この埦は多くの文人たちの目に留まることになりました。

藤貞幹(とうていかん)や太田南畝(蜀山人)(おおたなんぽ(しょくさんじん))らの著した書物には、しっかりとその存在が記されています。

そのころにはすでに漆で接いだ状況を確認できる絵図があるので、江戸時代には現在みられるような姿になっていたことがわかります。

日本近代東洋考古学の父と呼ばれる原田淑人は、江戸時代にすでに修復が行われた証拠としてこの黒漆接ぎを「治療してはいけない傷跡」と評しています。

最も欠けが多い部分。CT撮影によって、隙間が大きい箇所には木片が詰められていることが分かりました

ところが明治時代に入ると危機が訪れます。廃仏毀釈の影響で行方不明となるのです。

幻の存在となったこの埦に再び光が当たるようになったのは戦後、昭和20年代のことでした。

大阪の旧家に収められていたのがわかり、有志の努力によって当館に収められることとなったのです。

江戸時代に出土したのち、珍重され多くの人々の関心を引いた白瑠璃埦。

危機を迎えたのち、多くの人々の手によって再び脚光を浴びるようになりました。

その道筋をたどると、未来に向けて文化財を守り伝えていく使命をあらためて強く感じます。

創立150年記念特集 未来の国宝―東京国立博物館 彫刻、工芸、考古の逸品―

重要文化財 白瑠璃埦 ササン朝ペルシア大阪府羽曳野市 伝安閑陵古墳出土 古墳時代・6世紀 クラブ関西寄贈

[2022年9月6日~2022年10月10日まで展示]

| 記事URL |

posted by 山本 亮(考古室) at 2022年09月06日 (火)

特別デジタル展「故宮の世界」の魅力紹介(4)――清朝の皇帝皇后の書

7月26日(火)から平成館特別展示室で開催中の日中国交正常化50周年記念 特別デジタル展「故宮の世界」は、早くも会期の半ばを折り返しました。

後期展示では、会場の後半「清朝宮廷の書画と工芸」のコーナーで、前期から一部展示替えを行いました。

このコーナーでは、会場前半のデジタル展示でご覧いただいた紫禁城の宮廷文化を、実物の清朝宮廷美術に関する書画工芸品から紹介しています。

展示作品はいずれも東京国立博物館が所蔵・管理しているもので、栄華を極めた清朝の絢爛豪華な宮廷文化を物語る、選りすぐりの作品群です。

たとえば書跡は、宮廷文化の創造者とも言える、清朝の皇帝皇后の書を展示テーマに掲げ、君主たる筆者の壮麗な字姿を、典雅な料紙や多様な璽印などとともに体感いただきたいとの想いを込めました。

今回は東洋書跡担当から、展示中の清朝の皇帝皇后の書について、3つの見どころ(字姿、料紙、璽印)をご紹介します。

「清朝宮廷の書画と工芸」コーナーより書跡の展示風景

(1)壮麗な字姿

第6代皇帝乾隆帝(けんりゅうてい)勅撰(ちょくせん)になる清朝宮廷の書画コレクション目録『秘殿珠林(ひでんじゅりん)』『石渠宝笈(せっきょほうきゅう)』初編、続編や、第7代皇帝嘉慶帝(かけいてい)勅撰の同三編などには、「宸翰(しんかん)」「御筆(ぎょひつ)」「御書(ぎょしょ)」「御臨(ぎょりん、皇帝筆の臨書)」などの言葉で表された皇帝直筆の書画類が数多く収録されます。

また、乾隆帝は所蔵する歴代の書画に、題跋(だいばつ)や識語(しきご)と呼ばれる鑑賞記録を度々書き付けましたが、目録中にはその内容も記載されています。

このような皇帝の作例は、今なお故宮博物院をはじめとする諸機関に少なからず現存しており、皇帝が政務の内外において、日々筆を執り、書を認めることを常としていた様子を想起させます。

なかでも第4代皇帝康熙帝(こうきてい)と乾隆帝は、書に関わる文化事業を手厚く行い、自らも書法に意を注いだことが知られています。

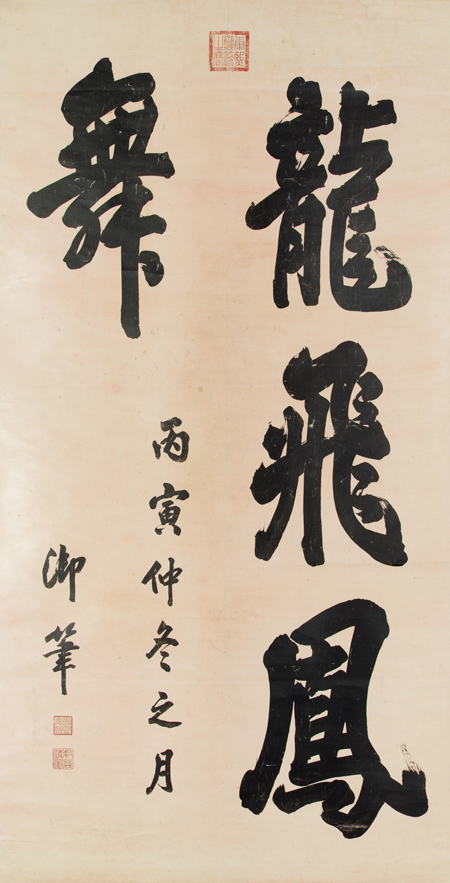

楷書四字軸「龍飛鳳舞」(かいしょしじじく「りょうひほうぶ」)

康熙帝筆 中国 清時代・康熙25年(1686) 高島菊次郎氏寄贈

康熙帝筆「楷書四字軸『龍飛鳳舞』」は展示作品のなかでも、ひときわ大きな掛け軸で、本紙は縦211センチメートル、横108センチメートル、表装全体では縦約325センチメートル、横約145センチメートルもの大きさになります。

掛け軸のサイズ感もさることながら、まず目に飛び込んでくるのが、雄壮な風格を湛えた「龍飛鳳舞」の書です。

蜜蠟(みつろう)を塗布して磨き上げた、蠟箋(ろうせん)という光沢のある料紙に、濃墨をたっぷりと用いて、ゆったりとした運筆で書写されます。

重厚で骨太の筆画から形作られる文字は、墨が紙面を制圧して、1字の中の余白が極端に抑えられています。

ただ、残された僅かな余白は形や配置などが整然としており、比較的風通しがよく、文字を明るく見せています。

また、造形はやや縦長で、重心を高い位置に置く腰高、更に左右に配した縦画を内側に反らせた腰を引き締めたような構え方をしており、唐時代の能書、欧陽詢(おうようじゅん)などの端正な楷書を彷彿させ、凛とした趣があります。

皇帝は自ら筆を執った御書を、折につけて功臣たちに下賜しました。

康熙帝も、雄渾で立派な様子を意味するこの4字句「龍飛鳳舞」の御書を、沈荃(しんせん)や陳廷敬(ちんていけい)といった寵臣(ちょうしん)に授けたことが知られています。

文字通り雄壮で気力に満ちた字姿の本作が、同様に下賜された一幅であったかはわかりませんが、仮にこれを授かった臣下を想像すると、皇帝の偉大さを視覚的に感じ、更なる忠義の意を抱いたかもしれません。

(2)典雅な料紙

清朝では、官紙局(かんしきょく)という製紙の監督部署を宮中に設置し、各地の名匠には、皇帝御用品や官用品として最高品質の料紙を献上させました。

また、他の文物と同様に、古典とすべき歴代の名紙を模倣した仿古品(ほうこひん)の製造も行われ、料紙は宮廷で大事に取り扱われていたことがわかります。

皇帝皇后の書には、このような上質で典雅な料紙がしばしば用いられ、鑑賞時の見どころの一つでもあります。

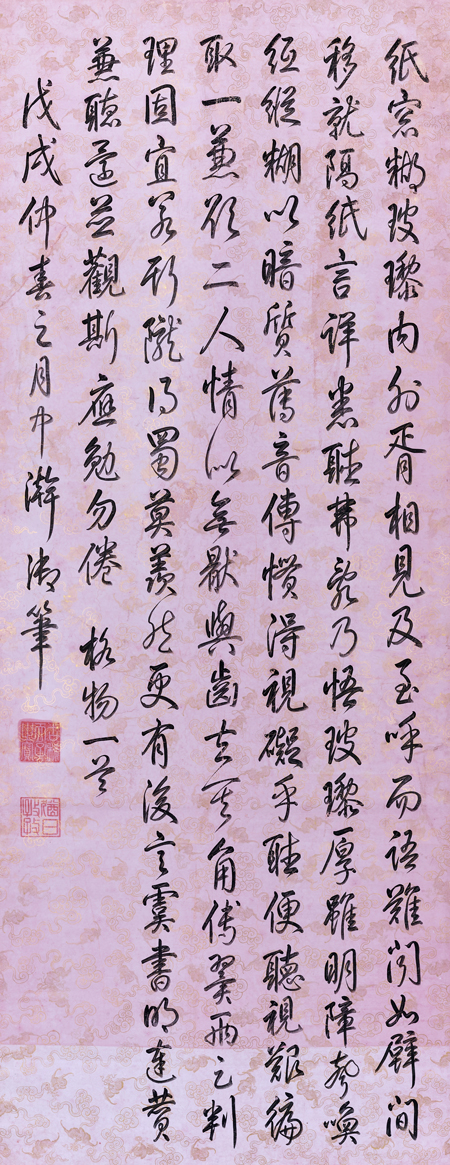

その意味で、乾隆帝筆「行書格物篇軸(ぎょうしょかくぶつへんじく)」は、展示作品のなかでも是非ご覧いただきたい一幅です。

行書格物篇軸 乾隆帝筆 中国 清時代・乾隆43年(1778)

先の康熙帝の書と同様に大幅で、本紙サイズは縦216.5センチメートル、横84センチメートル、表装全体では縦約302センチメートル、横約115センチメートルもあります。

更に本作は、やや紫がかったピンク地の色鮮やかな料紙に目を奪われます。

近づいてよく見ると、料紙には雲間に飛びかう蝙蝠(こうもり)が金泥で描かれていることに気付きます。

雲は、霊芝(れいし)という不老長生を象徴するキノコの形をした瑞雲(ずいうん)。「蝠」と「福」が同音であることから幸福を象徴する蝙蝠は、雑宝、つまり様々な形状・寓意の宝物を咥えています。

乾隆帝の流麗な行書の字姿は、吉祥文様が描かれた淡紅色の典雅な蠟箋と相俟って、一層の気品を醸します。

「行書格物篇軸」料紙の吉祥文様

(3)多様な璽印

清朝では、過去の王朝の集大成として厳格な官印(かんいん)制度が布かれ、皇帝から地方官に至るまで所用の璽印(じいん)が定められました。

皇帝皇后が用いた璽印は、「宝璽(ほうじ)」(皇后は「宝印(ほういん)」)などと総称され、(官印的性格の)皇帝が国務において皇権を示すために用いた特定の宝璽(「国宝」とも)と、(私印的性格の)それ以外の御書や収蔵品に捺す落款印(らっかんいん)・鑑蔵印(かんぞういん)等に大別され、後者は様々な形状や印文のものが制作されました。

展示作品にも、後者に該当する宝璽がみられますが、一般的な文人士大夫の印とは異なる点があります。それは、宝璽の大きさと捺す位置です。

前述のとおり、後者の宝璽には様々な形状があり、一般的な印と変わらないものもありますが、宝璽のなかには、一般にはほぼ用いられない超巨大サイズがしばしば見られます。

そして、宝璽は料紙の上部や上部中央に捺されることがままあり、こちらも一般的な用印では考えにくい特異な点です。

このような宝璽の用法は、皇帝皇后の権威を端的に示し、御書に更なる威厳を与えているように思われます。

展示作品のなかでは、西太后(せいたいこう)こと慈禧皇太后(じきこうたいごう)筆「楷書四字額『丹宸冊府』(かいしょしじがく「たんしんさっぷ」)」の上部に捺された3顆(か)の宝印、「和平仁厚与天地同意」白文方印、「慈禧皇太后御筆之宝」朱文方印、「数点梅華天地心」白文方印が、1辺12.5~13センチメートルと最も大きく、堂々たる風格を具えています。

楷書四字額「丹宸冊府」 慈禧皇太后筆 中国 清時代‧19世紀

「和平仁厚与天地同意」白文方印(楷書四字額「丹宸冊府」所鈐)

「清朝宮廷の書画と工芸」のコーナーでは、清朝の皇帝皇后の書を、身の回りに置かれた絵画や工芸品とともに展示をしています。

展示作品から、皇帝皇后の人となりや紫禁城での往時の暮らしに想いを馳せていただけますと幸いです。

カテゴリ:中国の絵画・書跡、2022年度の特別展

| 記事URL |

posted by 六人部克典(東洋室研究員) at 2022年08月29日 (月)

「150年後の国宝展-ワタシの宝物、ミライの宝物」、わたしの国宝候補大募集中!

ほー暑いほ、暑いほ。こうも暑いとさすがの僕でも溶けそうだほ。

ほー暑いほ、暑いほ。こうも暑いとさすがの僕でも溶けそうだほ。

溶けている場合じゃないわよ、トーハクくん。

溶けている場合じゃないわよ、トーハクくん。

ユリノキちゃん、どうしたほ。

ユリノキちゃん、どうしたほ。

これにはもう申し込んだ?

これにはもう申し込んだ?

「150年後の国宝展-ワタシの宝物、ミライの宝物」、 これなんだほ?

「150年後の国宝展-ワタシの宝物、ミライの宝物」、 これなんだほ?

みんなから、150年後の国宝候補を募集しているのよ。

みんなから、150年後の国宝候補を募集しているのよ。

どういうことだほ?

どういうことだほ?

この展示イベントは、みんなから「150年後の国宝候補」を集めて、選んだモノをこの展示イベントで紹介するのよ。

この展示イベントは、みんなから「150年後の国宝候補」を集めて、選んだモノをこの展示イベントで紹介するのよ。

トーハクには国宝の作品があるのに集めるほ?

トーハクには国宝の作品があるのに集めるほ?

今回集めるものはトーハクで展示するような文化財じゃないのよ。

今回集めるものはトーハクで展示するような文化財じゃないのよ。

何を集めるほ?

何を集めるほ?

150年後という未来は今とは価値観や生活が変わっている可能性が高いわ。そんな150年後という遠い未来に伝えたいと考える、国宝候補を募集しているのよ。

150年後という未来は今とは価値観や生活が変わっている可能性が高いわ。そんな150年後という遠い未来に伝えたいと考える、国宝候補を募集しているのよ。

そんな遠い未来のことなんてわからないし、何を伝えたらよいかわからないほ。

そんな遠い未来のことなんてわからないし、何を伝えたらよいかわからないほ。

難しく考えなくていいのよ。どんなものでもいいから、わたしにとってはこれが150年後にも残っていたら嬉しいなと思うものを応募してほしいの。理由も書いてもらうのだけど、そこにみんなも共感できる理由があればより良いわ。

難しく考えなくていいのよ。どんなものでもいいから、わたしにとってはこれが150年後にも残っていたら嬉しいなと思うものを応募してほしいの。理由も書いてもらうのだけど、そこにみんなも共感できる理由があればより良いわ。

ユリノキちゃんだったら何を応募するほ?

ユリノキちゃんだったら何を応募するほ?

わたしだったらもちろんこれよ!

わたしだったらもちろんこれよ!

ユリノキちゃんのモチーフにもなった、トーハクのゆりの木だほ。

ユリノキちゃんのモチーフにもなった、トーハクのゆりの木だほ。

タイトルをつけるとすれば「みんなを見守るゆりの木」かな。わたし、トーハクの中ではこのゆりの木の下でのんびりするのが好きで、ほかにもたくさんのお客様がゆりの木の下で、おしゃべりしたり、休憩したり、読書したりと思い思いにすごしているのをよく見るわ。

タイトルをつけるとすれば「みんなを見守るゆりの木」かな。わたし、トーハクの中ではこのゆりの木の下でのんびりするのが好きで、ほかにもたくさんのお客様がゆりの木の下で、おしゃべりしたり、休憩したり、読書したりと思い思いにすごしているのをよく見るわ。

このゆりの木がわたしも含め、トーハクに訪れる人をずーっと見守ってくれているような気がするの。150年後でもトーハクとみんなを見守ってもらいたいから、150年後の国宝候補として応募するわ。

ほー、150年後にも伝えたいほ。150年後にはどれくらい大きくなるか気になるほ。

ほー、150年後にも伝えたいほ。150年後にはどれくらい大きくなるか気になるほ。

トーハクくんは何か思いついた?

トーハクくんは何か思いついた?

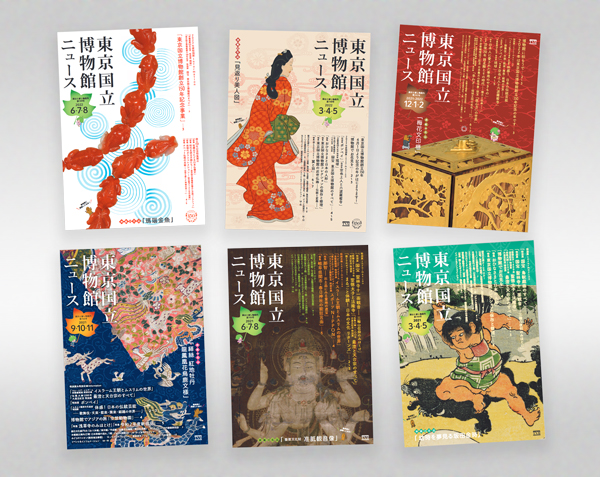

博物館ニュースだほ。

博物館ニュースだほ。

どうして?

どうして?

やっぱりトーハクの情報を確認するのにこの博物館ニュースが一番だからほ。それに150年後にもこの博物館ニュースがつづいていたら、どんな形になっているかを考えると楽しみだほ。

やっぱりトーハクの情報を確認するのにこの博物館ニュースが一番だからほ。それに150年後にもこの博物館ニュースがつづいていたら、どんな形になっているかを考えると楽しみだほ。

なるほどね。でも、私たちが考えるとどうしてもトーハクに関係のあるものになっちゃうね。

なるほどね。でも、私たちが考えるとどうしてもトーハクに関係のあるものになっちゃうね。

そうだほ。だから、みんなが考える、「わたしの150年後の国宝候補」を知りたくなってきたほ!

そうだほ。だから、みんなが考える、「わたしの150年後の国宝候補」を知りたくなってきたほ!

そうだね。皆様、応募詳細ページはこちらです。公式ツイッターもあるので、よかったらご覧ください。

そうだね。皆様、応募詳細ページはこちらです。公式ツイッターもあるので、よかったらご覧ください。

応募お待ちしているほ!

応募お待ちしているほ!

カテゴリ:催し物

| 記事URL |

posted by トーハクくんとユリノキちゃん at 2022年08月19日 (金)

特別デジタル展「故宮の世界」の魅力紹介(3)――故宮博物院との交流

1972年の日中国交正常化を記念して、1973年に初めての中国文物展、「中華人民共和国出土文物展」が当館で開催されました。

それ以来、中国の歴史・文化をテーマとした展覧会を数多く開催するとともに、中国の博物館との人的交流・学術交流も展開しています。

特に、北京にある故宮博物院とは長年にわたり友好的な交流関係を築いており、2008年に両館の学術・文化の交流および協力に関する覚書を結びました。当館にとって中国における文化交流拠点として、故宮博物院と協力関係を深めてきました。

その成果の一つである2012年日中国交正常化40年を記念する特別展「北京故宮博物院200選」は、故宮博物院の全面的な協力によって実現しました。

清王朝歴代皇帝の審美眼が反映された様々な分野の宮廷コレクションが展示され、その中でも、中国美術史に輝く北宋時代の名画「清明上河図」の海外初公開が国内外で大きな話題となりました。

「清明上河図」の展示会場

期間限定公開のこともあり、連日行列ができていました。

2015年、故宮博物院創立90周年記念式典が行われました。当館銭谷眞美館長(当時)は記念式典に招待され、記念事業の一環として開催された国際博物館長フォーラムで博物館における教育普及活動について講演を行いました。故宮博物院をはじめ、世界各国の博物館関係者との交流も進めました。

故宮博物院主催の国際博物館長フォーラムに出席した各国の発表者。

また、故宮博物院が進めている国内外の文化財を紹介する展覧会事業に当館も協力しています。

2019年に故宮博物院で開催された「世界の龍泉:龍泉青磁とグローバライゼーション」展に、当館からは重要文化財「青磁輪花茶碗 銘 馬蝗絆」ほか、中国製と日本製の青磁作品8件を出品しました。

特に中国南宋時代に作られた青磁の名品である「馬蝗絆」は、この展覧会で初めて里帰り公開され、中国国内の各媒体に大きく取り上げられました。

「世界の龍泉:龍泉青磁とグローバライゼーション」展では、当館研究員を現地に派遣し、作品点検と展示作業を行っています。

日中国交正常化50周年という節目の年である本年、故宮博物院と再度協力して、特別デジタル展「故宮の世界」を7月26日(火)から9月19日(月・祝)まで開催中です。デジタル技術を駆使して、VR(ヴァーチャル・リアリティ)や高精細3D(3次元)データで紫禁城の宮殿や書画工芸の名品を楽しめる展覧会です。

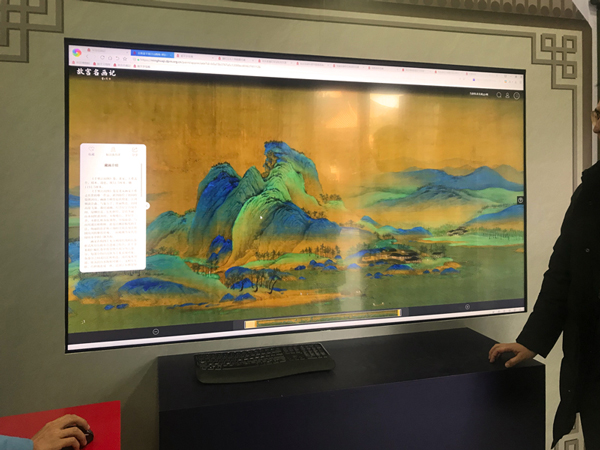

目玉展示のひとつである北宋時代の名画「千里江山図」は3面のスクリーンに投影され、そのスケールは実に壮大です。

描かれた青緑山水は目の前で流れて行くように展開します。舟に乗って川を下りながら、山と川の景色をゆったりと楽しむような鑑賞体験を、みなさまにぜひ味わっていただきたいです。

2019年、故宮端門にあるデジタル館を見学したとき、故宮博物院のスタッフが収蔵品デジタルアーカイブを紹介する際に見せてくれたのは、「千里江山図」でした。

今後も、今までの故宮博物院との協力関係を大切にしながら、安定的かつ継続的な人的交流・研究交流に取り組んで行きたいと思います。

カテゴリ:2022年度の特別展

| 記事URL |

posted by 楊鋭(国際交流室長) at 2022年08月15日 (月)