1089ブログ

約450年の歴史を持つ琉球王国の中で、その風土を生かし、独自にはぐくまれたのが、染物や織物です。

中でも紅型は、ヴァリエーションに富んだ型紙を用いて、南国の陽光に映える鮮やかな色彩と、さまざまな文化を融合した華やかな文様を染め、世界中から注目されています。

紅型も素敵ですが、琉球染織の魅力は「織物」にあります。今回は、特別展「琉球」に展示している作品の中から、琉球独特の織物の数々について、お話ししたいと思います。

【芭蕉布(ばしょうふ)】

「唐ヲゥーつむぎ、はたを織る」と歌われるように、沖縄に自生する糸芭蕉の茎から生まれた糸を用いて、手織りにした芭蕉布。琉球藍(青)やテカチ(焦茶)で絣や縞を織り出した素朴な風合いを思い浮かべる方も多いでしょう。

糸芭蕉(鈴木芭蕉布工房にて)

芭蕉の糸

琉球王国時代には「煮綛芭蕉(にーがしーばさー)」と呼ばれる、芭蕉の糸を紅や藍など華やかな色彩に染めた華やいだ芭蕉衣も用いられました。

国宝 黄色地経縞枡形文様絣芭蕉衣裳〔琉球国王尚家関係資料〕(きいろじたてじまますがたもんようかすりばしょういしょう)

第二尚氏時代・18~19世紀 沖縄・那覇市歴史博物館蔵

展示期間:5月31日(火)~6月12日(日)

芭蕉布は「繊維が固い」というイメージがあるかと思います。ところが、細く均一な芭蕉糸を、撚りをかけずに平織にして砧で打つことにより、絹のような柔軟さと苧麻のような涼やかな肌触りとを兼ね備えた芭蕉布となります。

黒地香袋桜牡丹文様描絵芭蕉衣裳(くろじこうぶくろさくらぼたんもんようかきえばしょういしょう)

第二尚氏時代・19世紀 愛知・松坂屋コレクション J.フロントリテイリング史料館蔵

展示期間:5月31日(火)~6月26日(日)

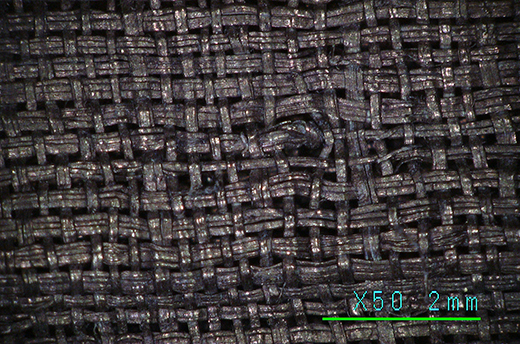

黒地香袋桜牡丹文様描絵芭蕉衣裳(部分)の顕微鏡画像

ちなみにこの衣裳は琉球王国の神事をつかさどっていた神女(ノロ)が首里王府から下賜された「絵描の御羽(えがきのみはね)」。現在では、この黒地香袋桜牡丹文様描絵芭蕉衣裳と黒地桐鳳凰文様描絵芭蕉衣裳(愛知・松坂屋コレクション J.フロントリテイリング史料館蔵 展示期間:5月3日(火・祝)~5月29日(日))の2領しか遺されていない、伝説の芭蕉衣です。

【花織(はなおり)】

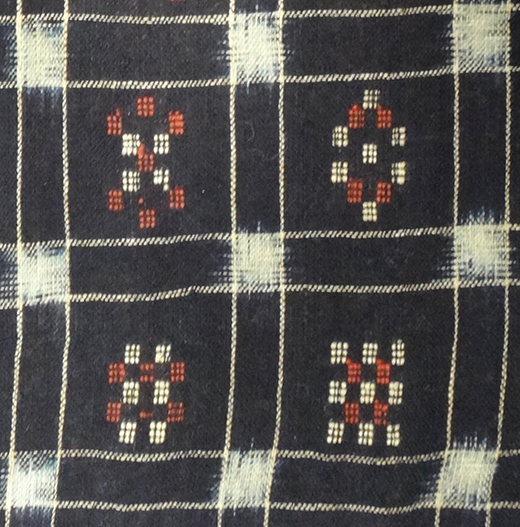

沖縄方言(うちなーぐち)では「はなうぃ」と称します。首里で織られる首里花織は気品のある美しい浮織物ですが、庶民が愛好した木綿の花織には地域によって特徴が異なります。例えば、緯糸を浮かせて文様を織り出すのは読谷山花織(ゆんたんざはなおり)。経糸を浮かせて文様を織り出すのは知花花織(ちばなはなおり)。琉球藍で染めた紺地(くんじ)に愛らしく並ぶ赤・白・黄色の粒の浮き文様に心が癒されます。

(読谷山花織の衣裳)

紺地格子小花文様花織木綿袷衣裳/黄色地傘紅葉文様紅型木綿裏地(こんじこうしこばなもんようはなおりもめんあわせいしょう/きいろじかさもみじもんようびんがたもめんうらじ)

第二尚氏時代・19世紀 沖縄県立博物館・美術館蔵

展示期間:5月3日(火・祝)~5月29日(日)

紺地格子小花文様花織木綿袷衣裳(部分)の拡大画像

(知花花織の衣裳)

紺地格子小花文様絣花織木綿袷衣裳/緑地小桜葉繋文様紅型木綿裏地(こんじこうしこばなもんようかすりはなおりもめんあわせいしょう/みどりじこざくらはつなぎもんようびんがたもめんうらじ)

第二尚氏時代・19世紀 沖縄県立博物館・美術館蔵

展示期間:5月31日(火)~6月26日(日)

紺地格子小花文様絣花織木綿袷衣裳(部分)の拡大画像

【手花手巾(てぃばなてぃさーじ)】

展示室にひっそりと展示されている手の込んだこの布、紺地手花芭蕉木綿手巾には、深い想いが込められています。「ウミナイティサージ(祈りの手巾)」「ウムイヌティサージ(想いの手巾)」と呼ばれるように、遠出をする親兄弟の道中の安全を祈り、愛する人への想いを託して、沖縄の女性たちが一つ一つの文様を縫取織にしたのですから。

紺地手花芭蕉木綿手巾(こんじてぃばなばしょうもめんてぃさーじ)

読谷 第二尚氏時代・19世紀 東京・日本民藝館蔵

展示期間:通期展示

紺地手花芭蕉木綿手巾(部分)の拡大画像

【桐板(とんびゃん)】

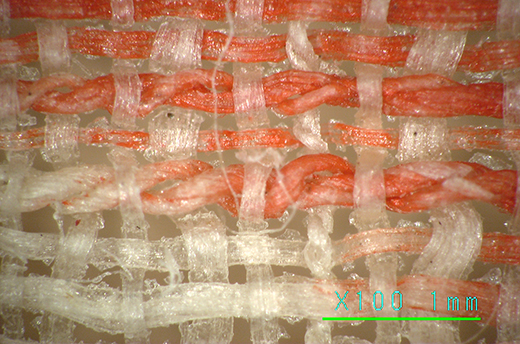

「幻の織物」と言われる桐板。製法が途絶え、どのような素材でどのようにつくられていたのかが、いまだに明らかになっていません。

琉球王国時代には、首里を中心に用いられた夏向きの織物です。

一説には、中国・福建省で龍舌蘭(りゅうぜつらん)の幹から採取した糸と伝えられています。他に類のない、ガラスのように透明感のある繊細な糸の質感をぜひ、展示室でご覧ください。

白地緯絣桐板衣裳(しろじよこがすりとんびゃんいしょう)

第二尚氏時代・19世紀 沖縄・那覇市歴史博物館蔵

展示期間:5月3日(火・祝)~5月29日(日)

※5月31日(火)~6月26日(日)では、白地経緯絣桐板衣裳(沖縄・那覇市歴史博物館蔵)を展示します。

白地緯絣桐板衣裳(部分)の拡大画像

白地緯絣桐板衣裳(部分)の顕微鏡画像

本展では、他にも、首里で士族が用いた手縞(てぃじま)や、島々で織られた宮古上布、八重山上布、久米島紬などを見ることができます。それぞれの織物を彩る琉球絣の文様にも、さまざまな意味があります。

織物を通して、はるかなる琉球への旅路をお楽しみください。

カテゴリ:2022年度の特別展

| 記事URL |

posted by 小山 弓弦葉(工芸室長) at 2022年05月26日 (木)

みなさん、こんにちは。沖縄美ら島財団の上江洲安亨です。先日は、特別展「琉球」のTwitter生配信「#MUSEUMonLIVE」でもお世話になりました。

引き続き今回は、特別展「琉球」の展示作品の中から、筆者注目の2作品についてご紹介します。

展示期間:通期展示

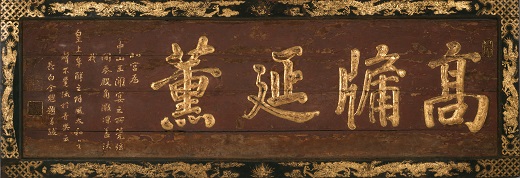

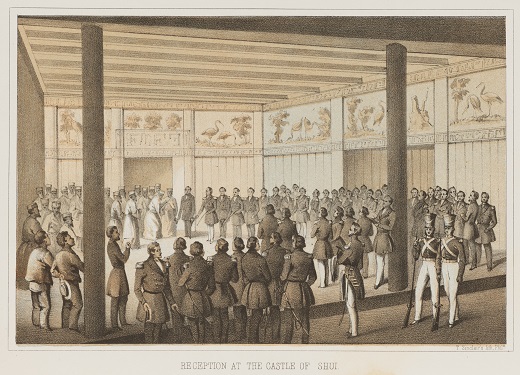

建物の奥に扁額らしき描写があります。

親類からは、筆者が文化財の仕事をしているから、やってきたのでは?といわれました。

上江洲安亨「呉師虔筆「神猫図」をめぐる一考察」(『國華』第1487号 國華社 2019年9月)

カテゴリ:2022年度の特別展

| 記事URL |

posted by 上江洲安亨(沖縄美ら島財団副参事) at 2022年05月24日 (火)

5月3日(火・祝)より平成館2階特別展示室にて、沖縄復帰50年記念 特別展「琉球」が開幕しました。

展覧会の企画に携わった者として、復帰50年という貴重な機会にあらためて琉球の歴史と文化を紹介するという意義に加え、鮮やかな色彩や個性的なかたち、装飾で私たちの心を惹きつける出品作品のすべてに込められた重要なメッセージを読み取っていただけたらと考えております。

展覧会のエピローグでは、琉球・沖縄文化の保護に尽力した研究者たちの功績や、琉球王国の文化遺産を復元しようという現在の取り組みとその成果の復元作品、また制作に関わった人びとの声を紹介しております。

これら通じて、文化財を守り伝えていくことの重みを体感いただくことができるのではないかと思います。

手前の作品は「模造復元 旧円覚寺仁王像(阿吽形)」(沖縄県立博物館・美術館蔵)です。

(右)三彩鶴形水注(さんさいつるがたすいちゅう) 中国 明時代・16世紀

カテゴリ:2022年度の特別展

| 記事URL |

posted by 三笠景子(出版企画室主任研究員) at 2022年05月11日 (水)

空也上人像の展示を担当した一人です。

360度全方向からご覧いただけると言いながら、照明の光がまぶしいところがあり、まことに申し訳ありません。

しかし、光を当てないわけにはいきませんし、まぶしさをなくすために蛍光灯だけで照らすと平板になって彫刻の細部が見えません。

どうかまぶしいところを避けてご覧ください。

私たち博物館の職員が展示する時にもっとも重視するのは、可能な限り造形の素晴らしさをご覧いただけるようにしたい、ということです。

重要文化財 空也上人立像

康勝作 鎌倉時代・13世紀 京都・六波羅蜜寺蔵

たとえば、このアキレス腱とくるぶしからふくらはぎの彫り。

空也上人は貧しい人々に施して、自分は最小限しか食べなかったので痩せています。

しかし、草鞋を履いて市中を巡り歩き、念仏を勧めたのです。今にも足が動きそうです。

通常、首からさげる鉦(かね)に隠れて胸はあまり見えませんが、鎖骨が浮き出て胸に肉はついていません。

首はそれほど筋張っていないので、老齢ではなく壮年期でしょう。

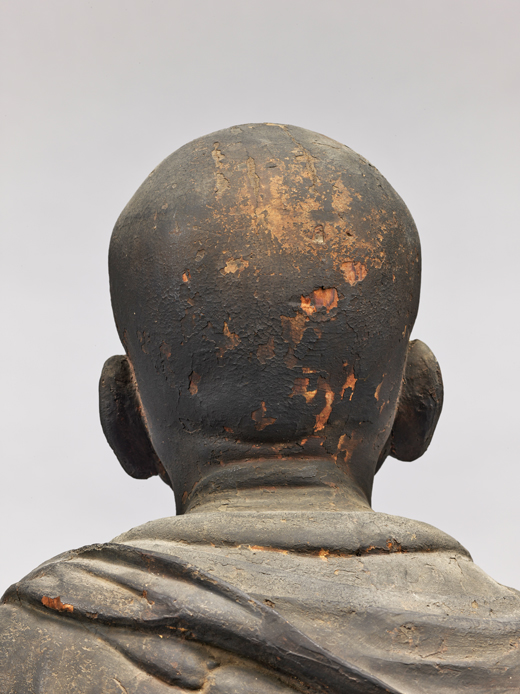

少し上を向いているので、首の後ろの肉がたるんでいます。

私が驚いたのはこの部分です。

藁を編んで作った草鞋が脱げないように、鼻緒だけでなく、足首に紐を回して草鞋の底としっかり繋いでいます。

その部分は土踏まずで、足が湾曲しているため、上下を繋ぐ紐との間に隙間があります。

こうした細部まで丁寧に彫刻しているのを見ると、この造像に関わった人々の並々ならぬ思いが感じられます。

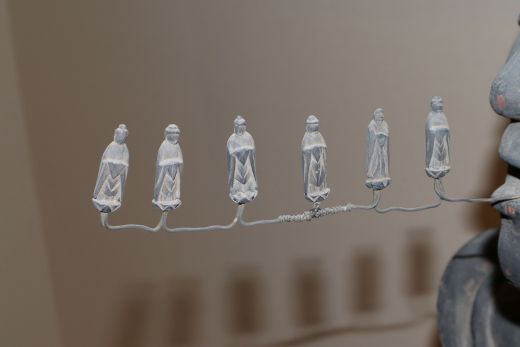

さて、空也上人の口から出現する小さなほとけさま。

6体なので、「ナムアミダブツ」の六字を表わし、全体で一回の念仏を表現したものと考えられます。

しかし、そうではなく1体が一度の念仏と考えるべきではないか、というご意見をいただきました。

実は、口から小さな仏が出現する表現は、中国浄土教の祖師善導(ぜんどう)の肖像にも見られます。

善導の画像には、口から十体の小さな仏が現れているものがあります。

これは念仏を十回となえたことを示すのですが、十回の念仏、ちぢめて「十念」は浄土教ではとても大事なことなのです。

阿弥陀如来は菩薩から如来になる時に、48の誓願を立てます。その中に「極楽に生まれたいと思って十念したものは必ず救う」と誓っているのです。

空也上人像の6体の小さなほとけさまは、鎌倉時代のものではありません。

飛び出しているので壊れやすいのでしょう。後に補われたものです。

空也上人像の口の中を見ると、穴は3つあり、今はそのうちの左の穴から出ています。仏師康勝は3ヶ所の穴を使って10体の像を出現させていたかもしれません。

カテゴリ:2022年度の特別展

| 記事URL |

posted by 浅見龍介(学芸企画部長) at 2022年04月26日 (火)

特別展「空也上人と六波羅蜜寺」(本館特別5室)も会期が残すところあと2週間となりました。

本ブログでは、2体の地蔵菩薩像について解説します。

六波羅蜜寺の近くには鳥辺野(とりべの)という埋葬地がありました。

ここを死後の世界とみなし、隣接する六波羅蜜寺のある地域は冥界に通じる道とされていました。

冥界で死者は裁判を受け、生前の行ないに応じて、六つの世界のどれかに生まれ変わりますが、この六つの世界いずれにも現れて救いの手を差し伸べる仏が地蔵菩薩です。

そのため、この地域では地蔵菩薩が厚く信仰されてきました。

六波羅蜜寺 本堂

六波羅蜜寺にも2体の地蔵菩薩像が伝わっています。

1体は平安時代中期に活躍した定朝(じょうちょう)の作と伝わる地蔵菩薩立像。

重要文化財 地蔵菩薩立像 平安時代・11世紀 京都・六波羅蜜寺蔵

定朝の雅で穏やかな作風は貴族を中心に受け入れられ、やがて全国へ広まり、定朝様(じょうちょうよう)と呼ばれます。

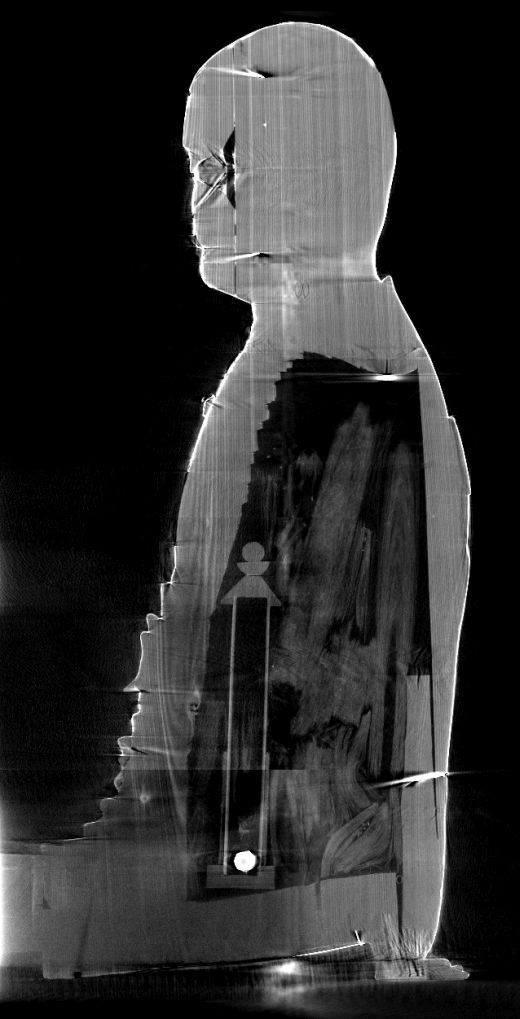

もう1体は、鎌倉時代初期を中心に活躍した運慶(うんけい)の作とされる地蔵菩薩坐像。

重要文化財 地蔵菩薩坐像 運慶作 鎌倉時代・12世紀 京都・六波羅蜜寺蔵

運慶は慶派仏師の棟梁(とうりょう)として多くの造仏を手掛け、その天才的な作風は高く評価されてきました。

平安時代と鎌倉時代のそれぞれを代表する仏師が作った、または作ったと伝わるこの2体の造形には、それぞれの作風が反映されています。

いくつかのポイントを比べてみましょう(以下、伝定朝作の地蔵菩薩像を「伝定朝作像」、運慶作の地蔵菩薩像を「運慶作像」とします)。

まずは顔立ちです。

「伝定朝作像」 頭部

「運慶作像」 頭部

「伝定朝作像」 頭部

「運慶作像」 頭部

体に比べて小顔につくられているのも、その穏やかさをより一層際立たせています。

一方、「運慶作像」は、正面を見据えた目や、張りの強い頬など、人間に近いような写実的な表現です。また、眉や鼻梁をはっきりと刻み、メリハリのある立体感が伝わります。

次に横から見てみましょう。

「伝定朝作像」 上半身左側面

「運慶作像」 上半身左側面

「伝定朝作像」 上半身左側面

「運慶作像」 上半身左側面

「運慶作像」は対照的に、奥行きを十分にとった量感があります。胸や肩もがっしりとしていますね。

そして、衣の襞(ひだ)の表現に目を移してみます。

「伝定朝作像」 脚部周辺

「運慶作像」 腹部周辺

「伝定朝作像」 脚部周辺

「運慶作像」 腹部周辺

「伝定朝作像」の同じ方向になだらかに表わされた襞は、彫りが浅く、数も少なく、衣の薄さが伝わってきます。

「運慶作像」は襞を深く彫り、数も多く、本物の衣を意識した表現です。

以上のように、同じ地蔵菩薩像ながらこの2体にはそれぞれの仏師の作風が反映されています。展示会場で、ぜひ他にも違いや特徴を見つけてみてください。

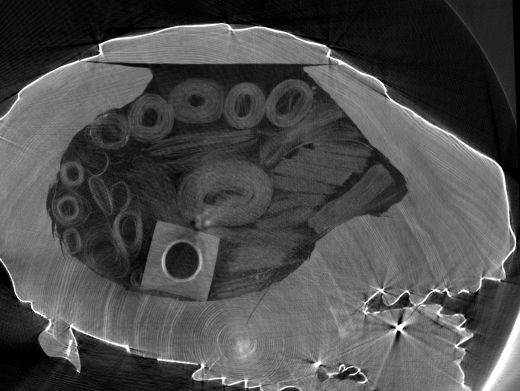

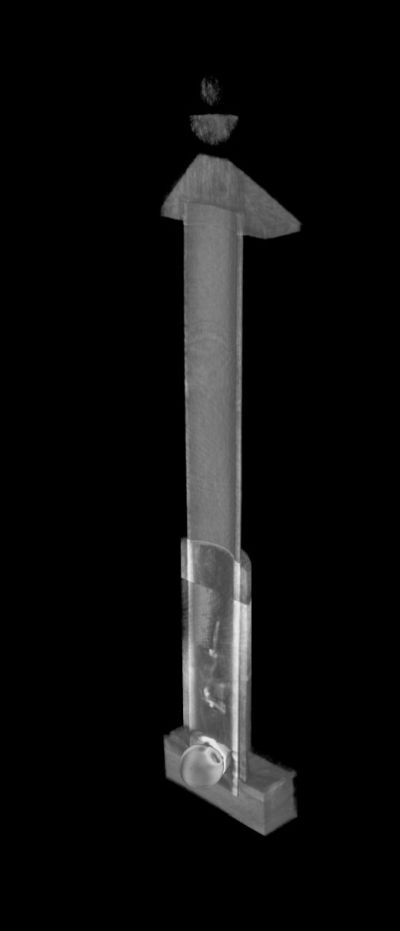

「運慶作像」は、これまでに実施されたX線調査やCT調査によって、像内に大量の紙束や巻物、水晶製とみられる容器を納めた宝塔などが納められていることがわかりました。

紙束や巻物には経典の文章や造像に関わった人の名前などが書かれていると考えられ、水晶製の容器には舎利(釈迦の遺骨)が納められているかもしれません。

「運慶作像」 X線断層(CT)画像(上下方向の断面)

大量の紙束や巻物があることがよくわかります。

「運慶作像」 X線断層(CT)画像(左右方向の断面)

円筒の上に屋根をのせた宝塔があります。

「運慶作像」 CT三次元画像(宝塔)

宝塔や丸い容器のかたちが立体的に把握できます。

詳しくは、当館の研究誌『MUSEUM』696号(2022年2月発行)に掲載されていますので、そちらもぜひご覧になってみてください。

カテゴリ:2022年度の特別展

| 記事URL |

posted by 増田政史(平常展調整室) at 2022年04月22日 (金)