1089ブログ

「書は人なり」という、出典のよくわからない格言があります。「書は人となりを反映する」と言われると、字が下手だと自認している人は「字の下手な自分は、性格も悪いのか?」と悩むことになり、あまりうれしくありません。

平安時代の中ごろに書かれた『新猿楽記(しんさるごうき)』というおもしろい著作があります。平安京の町中の猿楽見物に出かけた、いろいろな特技・才能の持ち主の一家の説明を、それぞれの分野の言葉尽くしに仕立てた書で、後世の教科書「往来物」の原型になったと言われます。登場人物は、「武者」「田堵(たと、農業経営者)」「巫女」「学者」「力士」「大工」など、当時考えられる「専門家」なのですが、その中に「能書」の「太郎主」という人物が登場します。太郎主は「古文・正文・真行草・真名・仮字・芦手等の上手」で王羲之(おうぎし)・小野道風・空海・藤原佐理などの筆法をすべて習得しているという設定で、「能書」が一種の職人技・名人芸の持ち主と考えられていたことが知られます。気分が優れなくても、体調が悪くても、一旦筆を取って紙に向かえば、さまざまな筆法を駆使して美しい文字を書き上げる、という人は、現代ではスポーツ選手や音楽の演奏家あたりにたとえられるでしょうか。能書をうたわれた王朝貴族たちも、文化を継承するという職分に応えて今に残る多くの作品を生み出したと言えます。そういう意味では、「書は人」と言っても、それはいわばプロとしての修練の賜物であって、もともと本人の人柄や行いとは別の話なわけです。

これは緊張感のただよう奈良時代の写経でも同じことです。無論、経典の書写を担当した写経生たちは仏や経典を敬う心を抱いて筆を取り、料紙に向かったにちがいありませんが、一方で文字の謹直さや正確さは、書きまちがうと自分の給料が減らされるという、きわめて俗っぽい条件に支えられていたこともまた事実です。人格が高潔であったから文字が美しくなったのではなく、求められた日々の仕事に対する誠実な姿勢が、現代の私たちにまでその成果の美しさを伝えているのです。

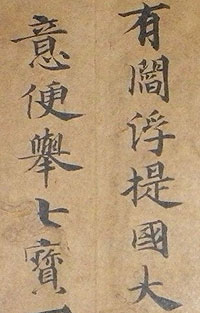

一点一画に緊張がこもる天平期の写経

文陀竭王経(部分) 奈良時代・天平12年(740)

総合文化展 本館1室 (~12月11日(日)展示)

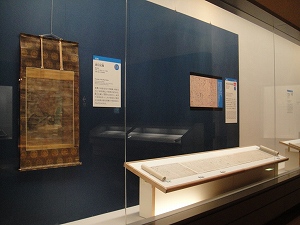

書の個性に対する受け止め方が、技巧の優劣や様式の差異ではなく、書き手の人格の反映とされるようになるのは、大きく見てゆくと、鎌倉時代からのように思われます。特に現在、私たちがその強い個性を見ることができるのは、この時代に新しい教えを掲げて陸続と輩出した僧侶たちの書です。折りしも当館では12月4日(日)まで特別展「法然と親鸞 ゆかりの名宝」を開催中で、この二人の祖師の数少ない筆跡を見ることができますが、本館2階3室「仏教の美術」(~12月11日(日)展示)では、同時代のライバルと言える明恵(高弁、1173~1232)の著述や書状を展示しています。

それぞれ一宗を開くような祖師たちは、悟り澄ましていたわけではありません。現世で救われがたい人々に安穏と救済をもたらすためにはどうしたらよいのか、学び、考え、ある時は悩み苦しみ、ある時は喜びを得て一生を送ったわけで、その著作や書状には、折々の思考や感情が込められています。また、それらを受け取った人々も書き手の思いを想像しながら、読んだにちがいありません。書の向こうに人の心を見る時代が来たといえるでしょう。

残りの会期も少なくなりましたが、特別展・総合文化展両方の会場に足をお運びいただいて、高名な僧侶たちの次のような筆跡を、くらべて鑑賞していただければ幸いです。

「法然と親鸞」展

・第1章 重文 源空(法然)書状 鎌倉時代・13世紀 奈良・興善寺

・第1章 国宝 教行信証(坂東本) 親鸞筆 鎌倉時代・13世紀 京都・東本願寺

ともに2011年12月4日(日)まで、平成館特別第1室で展示中。

総合文化展

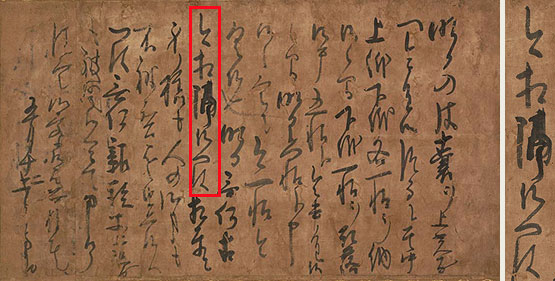

・書状 明恵(高弁)筆 鎌倉時代・13世紀 個人蔵

2011年12月11日(日)まで、本館2階3室「仏教の美術」で展示中。

思いに筆がついてゆかず、何度も書き直す明恵。

(左)書状 明恵筆 鎌倉時代・13世紀、(右)(左)画像の赤い四角で囲んだ部分の拡大

※この作品は展示されていません

| 記事URL |

posted by 田良島哲(調査研究課長) at 2011年11月23日 (水)

東京国立博物館では、所蔵品をはじめとする文化財を撮影した画像を蓄積・公開しています。

現在では、モノクロフィルム約21万枚、カラーフィルム約10万枚にくわえて、近年本格化してきたデジタル撮影による画像も2万枚を超える規模となっています。

フィルムについてはデジタル化し、デジタル撮影による画像とあわせて整理のうえ、様々な用途に活用できるようデータベースを構築しています。

当館の所蔵品以外の文化財の画像も含めたこのデータベースは、資料館で閲覧していただけます。

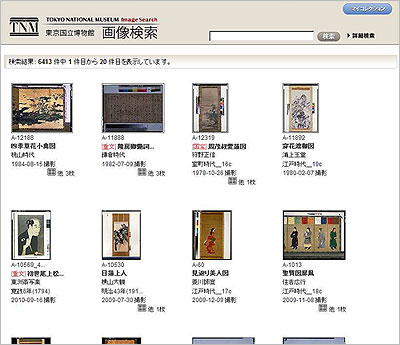

そしてこの中から、当館の所蔵品に限り、インターネット上に公開して差し支えない画像については、Webサイト上の「画像検索」でご覧いただけるようにしています。

今回、この画像検索を大幅にリニューアルしました。

これまでの画像検索に比べて検索の速度が大きく向上し、すばやく探すことができるようになっています。

画面も一新して、検索結果を撮影ごとにまとめるなど見やすさ・探しやすさに配慮しました。

また、カラーフィルム画像にくわえてデジタル撮影した画像も採録し、全体でおよそ79,000枚に拡充しました。

将来的には、膨大な数のモノクロフィルムの画像についても、この画像検索で公開していく予定です。

検索結果画面

ところで、皆さんは当館所蔵品の画像をご自分のブログに投稿したり、地域の会報に掲載したりしたいと思ったことはありませんか?

実は、この画像検索で公開している画像は、こうした非商業目的で枚数や大きさなどの一定の条件を満たせば、申し込み不要・無償で自由にお使いいただけるようにしています。(出版、放送その他企業活動の中での利用など商業利用をご希望の場合や、画像検索で公開しているよりも高解像度の画像をご希望の場合は有償となります。画像利用窓口までお申し込み下さい)

当館では昨年度までこうした申し込み不要・無償利用の枠組みはありませんでした。

しかし、商業利用以外にも様々な形で文化財の画像を利用していただける機会は増えています。

そこで、諸外国の美術館・博物館での取り組みなどを参考に、今年度から新たにはじめた枠組みです。

詳しい条件などについては「画像の利用について」をよくお読みのうえ、是非ご活用ください。

カテゴリ:news、ウェブおすすめコンテンツ

| 記事URL |

posted by 村田良二(情報管理室長) at 2011年11月22日 (火)

特別展「法然と親鸞 ゆかりの名宝」(~2011年12月4日(日))はおかげさまで入場者10万人達成いたしました。

これまでご来場いただいたお客様に、心から感謝申し上げます。

さて、今回は展示のご紹介ではありません。

トーハクで堪能できるのは、美しい美術品だけではありません。

ご観覧の前や後、お食事やお茶を楽しむことのできるレストランで

特別展「法然と親鸞」、開催期間中だけ楽しむことのできる特別メニューのご紹介します。

東洋館別棟1階 ホテルオークラレストラン ゆりの木の期間限定セットメニューは3種類。

寒さが増すこれからの季節にぴったりのあったかメニューをご用意しております。

一番のおすすめは、今がまさに旬。大粒の広島県産カキのフライが堪能できる

「旬のカキフライ御膳」

鴨のスモーク、中華小鉢、茶碗蒸しなど、嬉しいサイドメニューが盛りだくさんのセットです。

御飯、味噌椀、香の物がついて2300円です。

新鮮で弾力のある鴨肉とほのかにただようネギの香りにお箸がすすみます。

あたたかいそばが寒い季節にピッタリの、

「鴨南蛮セット膳」

稲荷寿司と海苔巻もついて、ボリュームも満点です。

小鉢、香の物付で1,600円です。

ほくほくに温まった温野菜とやわらかく煮込んだお肉がジューシーな

「ビーフシチュー」

パン又はライス付で1,600円です。

そして、観覧後の楽しいおしゃべりのお供に、「秋」の庭園をイメージしたスイーツはいかがでしょうか。

紅葉したもみじをあしらって秋の庭園をモチーフに創った和風ケーキです。

「庭園」

和栗と北海道産小豆、もち米で作った抹茶味のスポンジの和の素材の組み合わせは、洋菓子にしても相性抜群です。

コーヒー又は紅茶付で950円です。

冷たい秋の風で吹き寄せられた紅葉や木の実。

そんな秋の風景に見立てた季節感満載の和菓子のセットです。

「吹き寄せ」

スイーツは全部で4種

柿餅 ・おぼろ栗 ・柿抹茶 ・松葉紅葉

緑茶付で950円です。

来場者が10万人を超えて、ますます盛り上がりを見せている特別展と

紅葉が進んで秋の風情が美しい庭園(~2011年12月11日(日)まで秋の庭園開放)とともに、

レストランゆりの木 特別メニューもお楽しみください!

カテゴリ:2011年度の特別展

| 記事URL |

posted by 広報室Web担当 at 2011年11月20日 (日)

中国書画精華(後期) コレクションの話 ―集める楽しみ、見る喜び―

トーハクで中国書画の展示を担当している、塚本です。

前回掲載のブログ、「中国書画精華(前期) 宋画のひみつ」に引き続き、中国書画精華(後期)(~2011年12月11日(日))の作品についてご紹介したいと思います。

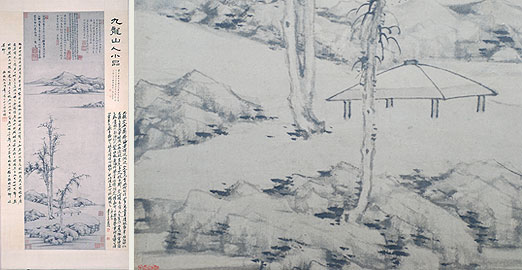

学芸員として作品に接していると、作品が入った箱を見て「あっ!」と思うことがよくあります。現在、中国書画精華(後期)で展示している「秋林隠居図(しゅうりんいんきょず)」王紱(おうふつ)筆はその一つです。

元時代の文人画家、王紱のこの作品は、清潔な筆致のなかに無人の亭が描かれ、画家の寂寞とした心象風景までもが描き出されています。

「容膝齋図(ようしつさいず)」倪瓚(げいさん)筆 (台北・国立故宮博物院蔵)と構図が共通することからも、王紱が50年ほど前に活躍した同郷の文人である倪瓚に多くのことを学んだことがわかる作品です。

(左)重要美術品 秋林隠居図 王紱筆 明時代・建文3年(1401) 東京国立博物館蔵

(右)(左)画像の拡大(部分)

画家の心情を映し出すような美しい「かすれ」の表現が魅力です。

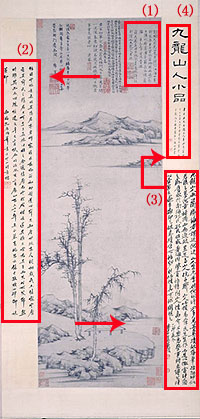

さらに面白いのは、「秋林隠居図」王紱筆には、絵のまわりの文字から、その伝来過程がわかることです。まず本図は王紱から友人の舜民に贈られ(下記画像の(1)、以下同様に画像参照)、その後、清末には広東・孔広陶というコレクターに収まります。左手の字が同治元年(1863)の孔広陶のものです(2)。さらにその50年後の民国7年(1915)、この間までトーハクで特集陳列をしていた呉昌碩が跋をしたため(3)、さらに二年後、羅振玉が題を記しています(4)。時に大正6年(1917)。清朝の官僚であった羅振玉は辛亥革命をうけて日本に亡命していましたから、「海東寓居」すなわち京都東山での題記となります。

重要美術品 秋林隠居図 王紱筆 明時代・建文3年(1401) 東京国立博物館蔵

(注)作品上の赤い囲みに関しては本文参照

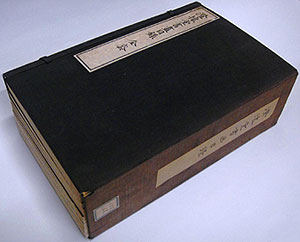

しかし、この絵を最後に私たちに守り伝えてくれたコレクターに関する記述は、この作品の画面上で見つけることはできません。その最後のコレクターは自分の大切なコレクションに、丁寧な木箱を作らせています。非常にしっかりとした黒檀で作らせた頑丈な箱。そして表には「元王孟端倣倪雲林隠居図軸(王紱が倪瓚にならった隠居図)」「香雪書屋書画印」「二峯宝笈」と彫られています。「二峯」とは山本悌二郎(やまもとていじろう)の号です。

「秋林隠居図」を収めるための木箱(画像の木箱は展示されていません。)

山本悌二郎(1870-1937)は実業家として台湾製糖の社長を務め、政治家としても犬養毅内閣の農林大臣を務めたほどの実力者です。しかし彼の名を文化史のなかで高めているのは、その中国書画のコレクションの質の高さでした。そのコレクションは二千件あまりにおよび、詳細は『澄懐堂書画目録』として編纂され、「秋林隠居図」もその一つでした。作家の芥川龍之介も志賀直哉も、そのコレクションに憧れた一人です。

政治家としての資金が必要だったのかもしれません、いくつかの作品は手放されました。しかし山本悌二郎は作品がずっと愛され、伝わっていくことを願ったのでしょう。この箱があることで、収集から約80年近くを経た今も、私たちは大切な作品を「伝えたい」というコレクター思いを知ることができるのです。

澄懐堂書画目録 東京国立博物館蔵

(当館の資料館に保存)

現在、山本悌二郎のコレクションの大部分は側近であった猪熊信行に託され、四日市市にある澄懐堂美術館で大切に保管、一般に公開されています。中国の書画を愛する人たちにとってはたまらない作品が多く展示されています。ぜひ足をお運びいただきたい、お薦めの美術館です。

中国書画精華にはたくさんの名品が展示されていますが、このような作品が展示されるまでには、多くの収集家の思いがありました。

今回の書画精華に出品された絵画のうち、「竹裡泉声図(ちくりせんせいず )」李士達(りしたつ)筆は金石家・桑名鉄城の、「諸葛亮図(しょかつりょうず)」張風(ちょうふう)筆は美術商・繭山順吉氏の、「雑画冊(ざつがさつ)」陳鴻寿(ちんこうじゅ)筆と「撫宋元明諸家山水図冊(ぶそうげんみんしょかさんすいずさつ)」銭杜(せんと)筆は書家・青山杉雨氏の旧蔵品で、それぞれ所蔵者の思いの詰まった、個性的な箱に入っています。

作品だけを見ているとなかなか気づきませんが、舞台裏で作品に触れていると、日々このような気づきがあります。1089ブログでは、これからもこのような昔のコレクターが作品に込めた「思い」も、作品の魅力とともにあわせてご紹介していきたいと思います。

このブログでご紹介したようなコレクターが中国絵画に込めた思いを一冊の本にまとめました。

『中国書画探訪』二玄社

私も執筆者の一人です。ご興味のある方はぜひご覧ください。

カテゴリ:研究員のイチオシ

| 記事URL |

posted by 塚本麿充(東洋室) at 2011年11月19日 (土)

こんにちは、特別展「法然と親鸞 ゆかりの名宝」(~2011年12月4日)の絵画担当研究員の瀬谷愛です。

毎日、たいへん多くの方々にご来館いただいております。

ありがとうございます。

今回は6週間の会期中に、4回も展示替があります(展示替のない週は最後の月曜日だけです)。

楽しみにされていたものが前期と後期に分かれていたり。

わたしもいつも、展覧会を見に行くと歯がゆい思いをしていますので、よくわかります。

本当はすべてをご覧いただきたいのですが・・・申し訳ございません。

ずっとポスター、看板の「顔」としてスタメン出場していただきました

国宝「早来迎(阿弥陀二十五菩薩来迎図)」(京都・知恩院)は、

11月15日(火)から国宝「山越阿弥陀図(やまごしあみだず)」(京都・禅林寺)に替わりました。

こんなに遠くからではみえませんね。

アップにしましょう。

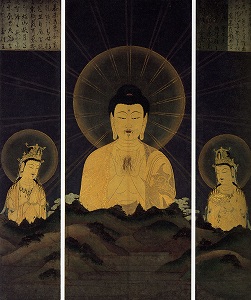

国宝 山越阿弥陀図 鎌倉時代・13世紀 (京都・禅林寺)

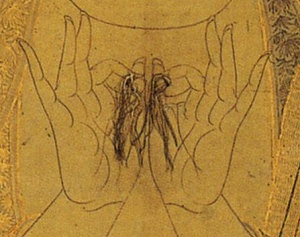

中央に表される阿弥陀仏は、浄光明寺の阿弥陀三尊坐像と同じ、説法印を結んでいます。

説法印は、浄土で説法されているときの阿弥陀仏の手のかたち。

すなわちこの地が浄土である事を表します。

ふたこぶラクダの背中のような山の真ん中から、巨大な上半身を現す阿弥陀仏。

ぜひ想像力を豊かにしてご覧いただきたいところです。

後期には他にも面白いお品が登場します。

例えば、第2章「伝記絵にみる生涯」。

一番奥の壁付きケースに、当館所蔵の「法然聖人伝絵」が展示されています。

重文 法然聖人伝絵(九巻本、琳阿本) 巻第8 鎌倉時代・14世紀 東京国立博物館

流罪後、初めて入京を許された法然が、やがて体調を崩し、いよいよ入滅が近づいてきた場面です。

まわりの門弟たちは法然に、臨終行儀として阿弥陀如来像に結んだ五色の糸を手に取るよう勧めます。

しかし法然は、若いころに比叡山で観想の行を積んだためでしょうか、仏像の助けを借りなくとも、もう目の前に聖衆を感得していました。

重文 山越阿弥陀図屏風 鎌倉時代・13世紀 (京都・金戒光明寺)

前期展示の「山越阿弥陀図屏風」(京都・金戒光明寺)には、実際に五色の糸の破片が残っていました。

前期にみえた方はお気づきになりましたでしょうか。

仏像だけでなく、仏画にもこうして結ぶことがあったんですね。

絵巻に描かれた仏像はその大きさからみて、1メートル弱ほどの、いわゆる「三尺阿弥陀」のようです。

絵伝コーナーの次の部屋には、浄土宗ゆかりの三尺阿弥陀が3体並んでいます。

重文 阿弥陀如来立像 鎌倉時代・建暦2年(1222) (浄土宗)

手にご注目下さい。

その左手をみてみますと、親指と人差し指の結んだところが輪になっています。

仏像では、こうしたところに糸を結んだのかもしれません。

もうひとつ。

これは「絵画」で、というよりも、個人的な関心なのですが・・・

後期から、「恵信尼自筆書状類」(京都・西本願寺)が「恵信尼像」(京都・龍谷大学図書館)とともに登場しました。

恵信尼は、親鸞の妻です。

もともと仏教の戒律では僧侶は妻帯を禁じられています。

さまざまな悩みや苦しみを生み出す元だと考えられていたからでしょう。

たとえそれが「愛」あふれる関係であったとしても、

愛するものと別れる苦しみ「愛別離苦」(八苦のひとつ)はいつか必ずやってきます。

しかし親鸞は、妻をもっても、念仏を絶やさず極楽往生を目指す道を選びました。

この恵信尼の書状は、親鸞入滅後に娘の覚信尼に宛てて書かれたものです。

そのなかの5通目に、親鸞と恵信尼が交わした会話の想い出が記されています。

阿弥陀の本願を信じ、念仏だけを一心に称える行を選んだのに、

親鸞は重い病を得ると、夢うつつに『無量寿経』の一字一句がはっきりと目に浮かんでしまう。

経典を読んで自力で往生を目指そうとする心をどうしてもぬぐえない、心の弱さを妻に告白しているのです。

夫婦がともに往生を目指し、まっすぐに、お互いの弱さも受け止める

親鸞の家庭が垣間見える、素敵な遺品だと思います。

誕生寺

一方、法然は終生、家庭を持ちませんでした。

その家族といえるのは、幼い時に失い別れた父と母のみです。

こちらは岡山県久米郡久米南町にある誕生寺。

法然の旧居跡に、熊谷直実が建立したと伝えられるお寺です。

菩提寺

今回は、本展と同時期に岡山県立博物館で

「法然上人と岡山」(11月13日まで)という展覧会が開催されたため、

誕生寺ゆかりの名宝は上野には出品されていません。

こちらはぜひ、本山寺(子宝に恵まれなかった法然の両親が参詣した寺院)、菩提寺(法然が最初に身を寄せた天台宗寺院)とともにお訪ねください。

(レンタカーがおすすめです)

最後に、ご来場の前にお知らせしておきたい情報を2つ。

音声ガイドにあまりご興味のない方もいらっしゃると思いますが、

今回のガイドは目から鱗、というより涙です。

加賀美アナウンサーによる沁みるような語り。

そして赤い彗星・・・

会場解説にはない情報が満載の音声ガイドです。

ぜひお試しください。

音声ガイドを装着されましたら、

こちらの白い道の上を、会場内へお進みください。

赤いところは「怒りの炎」、青いところは「むさぼりの水」。

どちらにも落ちないように、その清らかな心を守って。

(「二河譬(たとえ話)」より)

次回は彫刻担当研究員よりみどころを紹介します。

お楽しみに。

カテゴリ:研究員のイチオシ、2011年度の特別展

| 記事URL |

posted by 瀬谷愛(平常展調整室) at 2011年11月18日 (金)