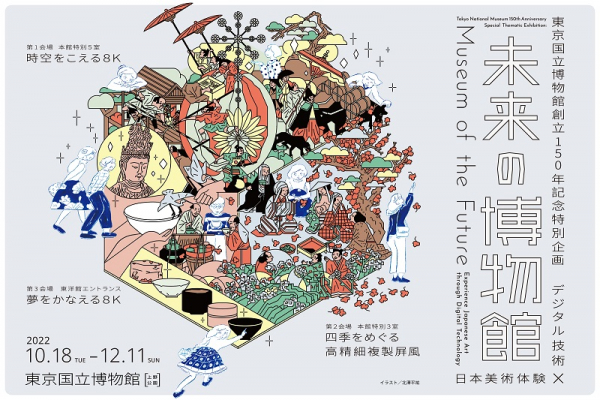

日本美術のあけぼの―縄文・弥生・古墳

2階 日本美術の流れ

1室

2022年7月5日(火) ~

2022年12月25日(日)