1089ブログ

特集「中国書画精華―宋代書画とその広がり―」その2「五馬図巻」

現在、東洋館8室では、日中国交正常化50周年 東京国立博物館150周年 特集「中国書画精華―宋代書画とその広がり―」(前期:~10月16日(日)、後期:10月18日(火)~11月13日(日))が展示中です。

前回の1089ブログ(その1「アジア大発見!」)に続き、本特集後期展示の絵画でおすすめしたいのは、「五馬図巻(ごばずかん)」です。

修理に入っていたため、2019年の特別展「顔真卿 王羲之を超えた名筆」(東京国立博物館)以来、久しぶりの公開となった本作について、以下、簡単に紹介したいと思います。

重要美術品 五馬図巻 李公麟筆 中国 北宋時代・11世紀

(展示期間:10月18日(火)~11月13日(日))

1、主題

「五馬図巻」には、名前のとおり5頭の馬が、その縄をひく人物ともに描かれています。

第1馬から第4馬までは、画の横に馬の来歴、名前、年齢、高さが書かれています。

それによると、

立派な体格と賢そうなまなざしをもつ白毛(一部に赤みを帯びた灰色の斑点あり)の第1馬は、中国北宋時代の元祐元年(1087)12月16日に于闐国(現在の新疆ウイグル自治区ホータン県あたりにあった国)から献上された、鳳頭驄(ほうとうそう、鳳凰の頭のように美しい葦毛という名)。

黄毛で鼻の大きな異民族風の装束の男にひかれています。

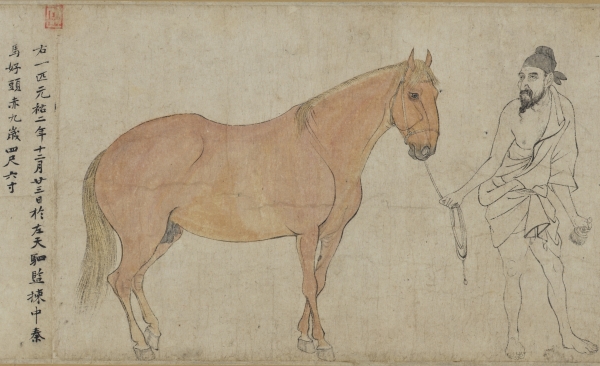

五馬図巻(第1馬部分)

やや小柄で愛嬌のある顔立ちの、うすい赤褐色の第2馬は、元祐元年(1086)4月3日に吐蕃(チベット)系の首領である董氈(とうせん)から(実際はその後継者から)献上された、錦膊驄(きんぱくそう、肩に美しい模様のある葦毛という名)。

やはり鼻のおおきな柔和な顔立ちの、異民族風のいでたちの男にひかれています。

五馬図巻(第2馬部分)

すらっとした俊敏そうな赤毛の第3馬は、元祐2年(1088)12月23日に秦州(甘粛省)の交易でもたらされた、宮廷厩舎の名馬、好頭赤(こうとうせき、美しい赤に染まった空の色のような馬という名)。

ちょうど馬を洗うところなのか、上着だけをはおった簡素な身なりに裸足で、左手にブラシを持った、異民族の男にひかれます。

五馬図巻(第3馬部分)

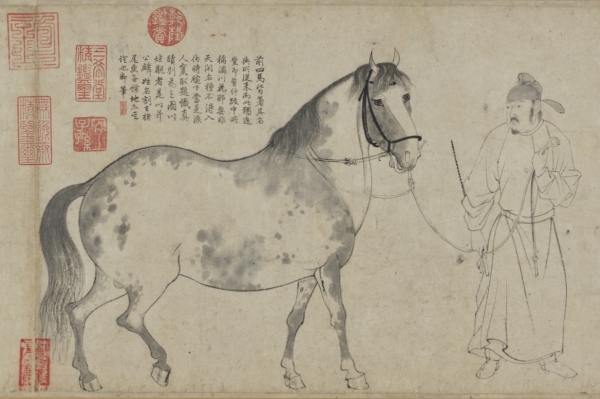

やや太った、完全な白毛の第4馬は、元祐3年(1089)閏12月19日、吐蕃の首領である温渓心(おんけいしん)より贈られた照夜白(しょうやはく、闇夜を照らすように白い馬という名)。

こちらは漢民族風の男にひかれています。

五馬図巻(第4馬部分)

第5馬には、現在なにも書かれていませんが、元時代、13世紀にはこれの横にも馬名等があったことが記録にのこっています。

それによれば、くびを高くもたげ、足取りにも活発な気性があらわれているこの大きな馬は、元祐3年(1088)1月14日に献上された満川花(まんせんか、川に花が満ちているような模様のある馬という名)となります。

こちらもやはり漢民族風の、鞭を持った男にひかれています。

五馬図巻(第5馬部分)

2、作者

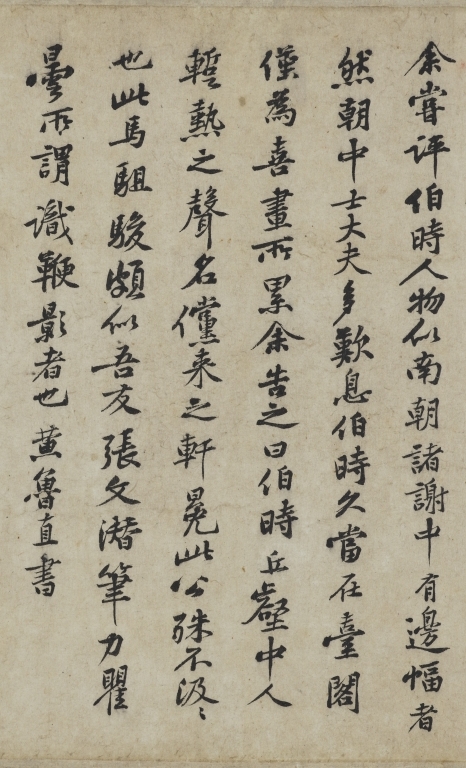

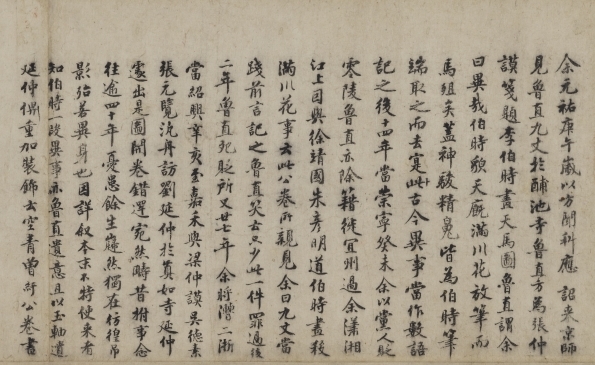

「五馬図巻」には作者の落款がありませんが、北宋の著名な文人士大夫である黄庭堅(こうていけん、1045~1105)と曽紆(そうう、1073~1135)の跋文が付いており、これにより、李公麟(りこうりん、1049頃~1106)の作品として長らく伝来してきました。

現在の美術史学者たちもおおむね李公麟の真筆であることに同意しています。

五馬図巻 黄庭堅跋

五馬図巻 曽紆跋

李公麟(字伯時、号龍眠)は、舒城(じょじょう、現在の安徽省あたり)の人。

五代十国時代の王国、南唐の君主である李氏の末裔ともいう名門に生まれ、熙寧3年(1070)に進士及第したエリート官僚です。

学問に優れ、書画や古器物を多く蒐集・研究する一方、自身も書画制作をよくし、この時代を代表する文人画家として、在世時から非常に高く評価されてきました。

北宋を代表する文人士大夫、蘇軾(そしょく、1036~1101)およびその周囲の人々が李公麟作品にささげた文学作品も多く残っており、中国文化史にその名声は燦然と輝いています。

画家李公麟が手がけた主題は、馬、道釈人物、山水など幅広いのですが、特に、最初のうちは馬を好んで描き、人気を博したことが知られています。

中国美術史において、軍事力ひいては権力の象徴であり、後に優れた人材の寓意ともなった馬は、重要な主題であり続けましたが、名馬が多くもたらされた唐時代に、特に優れた作品が生まれました。

李公麟は唐時代の馬の画の名手たちの作品をよく研究し、また自ら宮廷の厩舎に足を運んで、北宋皇帝の所有する名馬をよく観察し、対象の真に迫る、優れた馬の画を作ったと伝えられます。

残念ながら、現在、真筆と認められる李公麟の馬の画は、この「五馬図巻」以外のこっていないので、本作は非常に貴重な存在といえます。

馬の顔や体の造形・量感を確かめていくような筆の重なりの臨場感、スッと通った衣の線の美しさ、筆墨と共存する繊細な彩色の効果など、「五馬図巻」の表現を見れば、李公麟が馬の画家として卓越した名声を得た理由がよくわかるでしょう。

五馬図巻 第1馬、筆の重なり

五馬図巻 第2馬、人物の衣文線

五馬図巻 第2馬、馬の目尻の赤味

3、修理

「五馬図巻」は、北宋時代は文人士大夫たちの所蔵にあり、南宋時代になって宮廷コレクションに入ったと伝わります。

その後、13世紀、元時代には、書画コレクターたちの間で有名な作品になっていました。

摹本(もほん)も多く作られていたようです。

18世紀には、清朝最盛期の皇帝、乾隆帝(けんりゅうてい、1711~99)の愛蔵品となりました。

清朝滅亡後に日本に流出してからは、1928年の唐宋元明名画展覧会(東京帝室博物館、東京府美術館)に出陳されていますが、以降、2019年の「顔真卿」展まで、公開の機会に恵まれませんでした。

長らく実物が見られなかった「五馬図巻」については、今後、さまざまな場所で多くの人に鑑賞していただくことが望まれましたが、そのような定期的な公開のためには、画や書の表わされた紙や表装の損傷を抑え、状態を安定させることが必要でした。

そのため、東京国立博物館では、2019年から2か年に渡り、紙の折れなどを緩和し、表装のバランスを整えて、巻子の開け閉め回数が重なっても、これ以上損傷が進行しないような処置を行いました。

なお、修理にあたっては、もともとの絵画表現や紙の風合いに極力変化がないように努めました。

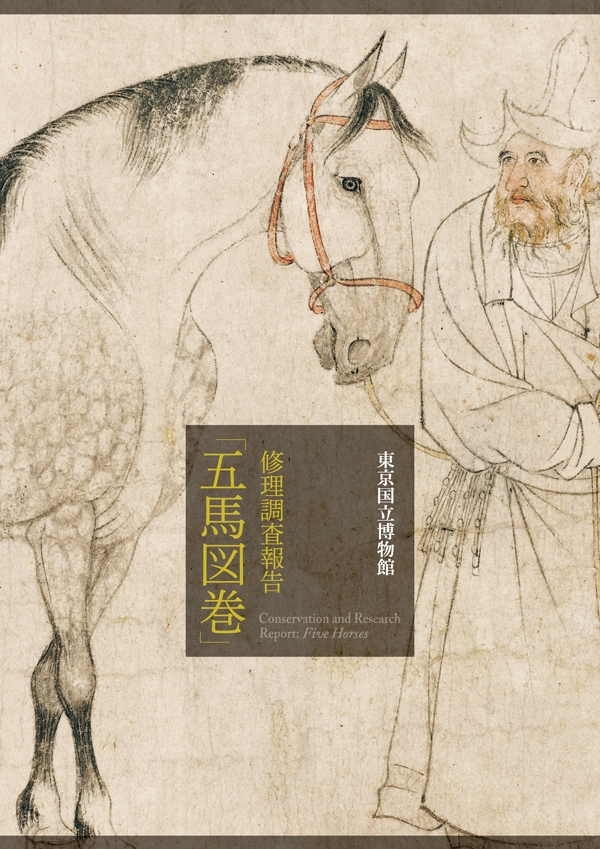

この修理の詳細、その過程でわかったことなどは、『修理調査報告 「五馬図巻」』に明らかにしています。

「五馬図巻」自体についても、より詳しく説明していますので、ご関心のある方はぜひご覧くださいませ。

『修理調査報告「五馬図巻」』

全152ページ(カラー64ページ含む)

発行:東京国立博物館

定価:3,450円(税込)

ミュージアムショップにて10月下旬より販売予定。

東京国立博物館の中国絵画コレクションに新しく加わった、「五馬図巻」。

修理を経て、今後もさまざまな展示に登場していく予定ですので、ご贔屓のほど、よろしくお願い申し上げます。

カテゴリ:特集・特別公開、中国の絵画・書跡、東京国立博物館創立150年

| 記事URL |

posted by 植松瑞希(絵画・彫刻室) at 2022年10月14日 (金)

特集「再発見!大谷探検隊とたどる古代裂の旅」その2「敦煌発見の裂」

前回の1089ブログ「トルファン出土裂」に続き、創立150年記念特集「再発見!大谷探検隊とたどる古代裂の旅」(~12月4日(日))で展示中の、敦煌莫高窟(とんこうばっこうくつ)発見の裂をご紹介します。

敦煌莫高窟は現在の中国の北西部、甘粛省(かんしゅくしょう)に位置する都市です。古くより、シルクロード交易における要所として発展しました。敦煌では仏教文化が花開き、4世紀から14世紀にかけて造営された石窟寺院の莫高窟からは、多くの仏教にかかわる壁画や彫刻、古文書、そして堂内を装飾していた多くの染織品の断片(裂(きれ))が見つかっています。

第3次大谷探検隊の旅程概略(作成:廣谷)

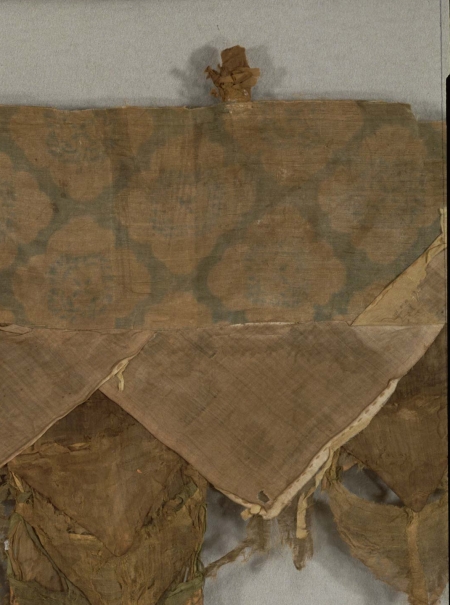

まずは、こちらの「垂飾 平絹綾夾纈羅裂縫い合わせ(すいしょく へいけんあやきょうけちらきれぬいあわせ)」をご覧ください。なんと、幅270cmを超える大きな垂飾です!

垂飾 平絹綾夾纈羅裂縫い合わせ

中国、敦煌莫高窟 曹氏帰義軍期敦煌・9~10世紀 大谷探検隊将来品

(同作品 右上拡大図)

よくみると、右上に小さな輪が縫い付けられていることがわかります。このような特徴から、本来は輪を使って吊り下げ、仏殿内を華やかに飾る荘厳具(しょうごんぐ)のひとつであったと考えられます。

9世紀から10世紀の仏教荘厳の様子を伝えてくれている貴重な作品です。

どのように縫い合わせて、大きな垂飾をつくっているのでしょうか。作品の裏面に注目してみましょう。

(同作品 裏面)

透かして見ると、小さな裂を三角形の袋状に仕立て、重ねていることが分かります。

この垂飾には、紋織(もんおり/文様を織り出した織物)や、染めが施された裂、22種類が使用されています。

全体のかたちだけでなく、各裂の特徴など細部まで注目していただきたい作品です。ぜひ、展示室では裏面もご覧ください!

次に、「紺地菩薩立像描絵平絹(こんじぼさつりゅうぞうかきえへいけん)」をみてみましょう。細長い紺色の裂に、黄色の絵具で絵が描かれています。これに似た裂が、当館には数点認められます。

紺地菩薩立像描絵平絹

中国・敦煌 曹氏帰義軍期敦煌・9~10世紀 莫高窟 大谷探検隊将来品

紺地菩薩立像・唐草文描絵平絹

中国・敦煌 曹氏帰義軍期敦煌・9~10世紀 莫高窟 大谷探検隊将来品

よく見ると、裂の中央にはリボンや右足先が描かれています。

フランス・ギメ東洋美術館には近しい作品が残っており、それらから全体像を推定することができます。

ここに示したのは「紺地菩薩立像描絵平絹」につながるであろう、菩薩像の顔の復元想定図です。これらの裂は、本来は立ち姿の菩薩像が何体も縦に連なる長大な幡(ばん/寺院でかかげる旗)であったと考えられます。

菩薩立像頭部 想定復元図(作成:沼沢)

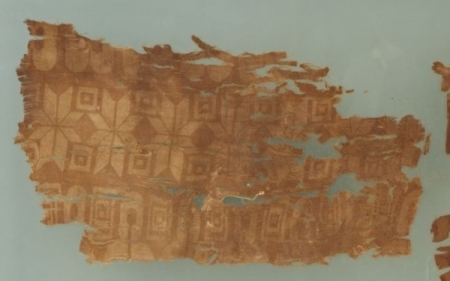

最後に、「刺繡如来立像・唐草文断片(ししゅうにょらいりゅうぞう・からくさもんだんぺん )」をご紹介します。

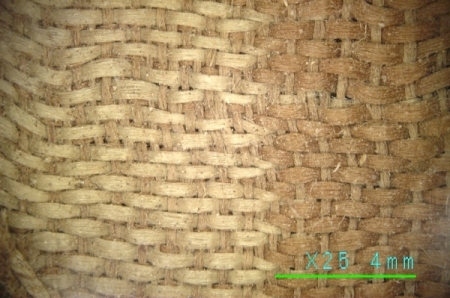

こちらは、すべて鎖繡(くさりぬい/チェーン・ステッチ)で表された裂です。8世紀製作の作品とは思えないほど、鮮やかな色を残しています。

左手部分を拡大してみると、輪郭や衣など部分によって細かに色糸を使い分けており、縫い目ひとつ分の大きさもそろっていることがわかります。まさに、精緻を極めた刺繡技術です。

この作品は、1915年から1916年にかけて発刊された、選りすぐりの大谷探検隊将来作品を集めた図録、『西域考古図譜』にも掲載されています。優品に位置づけられるのも納得の作品です。

刺繡如来立像・唐草文断片

中国 唐時代・8世紀 伝敦煌莫高窟あるいはムルトゥク 大谷探検隊将来品 梅原龍三郎氏寄贈

同作品 組織拡大写真(50倍)

2週にわたって、特集「再発見!大谷探検隊とたどる古代裂の旅」の見どころをお伝えしました。

裂ひとつひとつは、実は多くの情報を秘めています。この展覧会を準備するにあたり、たくさんの裂を調査し、私たちも多くのことを再発見しました。

皆様独自の見方で裂をじっくり堪能していただき、昔のトルファン、敦煌の様子や、大谷探検隊の旅の風景を想像していただければ幸いです。悠久の時を刻んだ裂が、皆様をお待ちしております!

カテゴリ:特集・特別公開、博物館でアジアの旅、東京国立博物館創立150年

| 記事URL |

posted by 沼沢ゆかり(保存修復室) at 2022年10月12日 (水)

特集「再発見!大谷探検隊とたどる古代裂の旅」その1「トルファン出土裂」

こんにちは、登録室の廣谷です。現在東洋館5室では、創立150年記念特集「再発見!大谷探検隊とたどる古代裂の旅」(~12月4日(日))を開催中です。「博物館でアジアの旅 アジア大発見!」にちなみ、「発見!」に関わる作品もご紹介しています。

赤地格子連珠花文錦 中国・トルファン 麴氏高昌国~唐西州時代・7世紀 アスターナ・カラホージャ古墓群出土 大谷探検隊将来品

重要文化財 蜀江錦帯(法隆寺献納宝物)(部分) 飛鳥時代・7世紀

※展示予定はありません

カテゴリ:特集・特別公開、博物館でアジアの旅、東京国立博物館創立150年

| 記事URL |

posted by 廣谷妃夏(登録室) at 2022年10月05日 (水)

特集「中国書画精華―宋代書画とその広がり―」その1「アジア大発見!」

現在、東洋館8室では、日中国交正常化50周年 東京国立博物館150周年 特集「中国書画精華―宋代書画とその広がり―」(前期:~10月16日(日)、後期:10月18日(火)~11月13日(日))が展示中です。

東洋館8室 展示風景

「中国書画精華」は、毎年秋恒例となった、当館所蔵および寄託の中国書跡・絵画作品の名品展ですが、前期は「博物館でアジアの旅 アジア大発見!」にちなみ、「発見!」に関わる中国書画をいくつか紹介しています。

中国絵画では、伝趙昌(ちょうしょう)筆「竹虫図軸(ちくちゅうずじく)」と伝陳容(ちんよう)筆「五龍図巻(ごりゅうずかん)」に「発見!」マークがついています。

重要文化財 竹虫図軸

中国、伝趙昌筆 南宋時代・13世紀 10月16日(日)まで展示

このうち、「竹虫図軸」については、以前1089ブログ「名品の名品たる所以―伝趙昌筆「竹虫図」の場合―」で紹介しましたので、今回は「五龍図巻」にまつわる「発見!」エピソードをお話しします。

重要文化財 五龍図巻(部分)

中国、伝陳容筆 南宋時代・13世紀 10月16日(日)まで展示

作者と伝わる陳容(号所翁)は、13世紀、南宋時代末期に活躍した文人画家です。

現在の福建(ふっけん)省の出身で、特に龍を描くのを得意にしたと伝わります。

五龍図巻(巻頭部分)

龍は、雲を湧き起こして、雨を呼び、地上に水をもたらす神獣とされます。

このため中国では、決まった形をもたない雲霞と一体化させて、龍の変化の姿を表現することが重要であるとされてきました。

歴史書によれば、陳容はその変化の姿をとらえるため、酒を飲んで酔っ払い、服装にもかまわず、手に墨を塗りたくって制作にのぞんだといいます。

墨をはね散らかして雲を、口に含んだ墨を噴き出して霧を表現した、と伝わるその激しく自由な龍の図は、以後、龍を描く画家にとっての古典となりました。

五龍図巻(巻末部分)

「五龍図巻」は、龍に呼応して波立つ水面から始まり、雲や岩の間にからみあって見え隠れする5匹の龍、水量を増して激しく流れ落ちる滝を描きます。

明暗を強調した雨雲の広がり、迫力ある水の流れ、そしてそのような自然現象と一体化してうごめく龍の姿は、歴史書にいう陳容の龍の図を彷彿とさせます。

さて、近年の研究により、この「五龍図巻」と同じ図様を含む画巻が、アメリカのプリンストン大学美術館、メトロポリタン美術館、ボストン美術館に所蔵されていることが「発見!」されました。

プリンストン大学美術館の作品は、合計12匹の龍を描き、8メートルを超える長大な画面を誇ります。

この8匹目から12匹目の図様が「五龍図巻」と一致しているのです。

また、メトロポリタン美術館の作品はプリンストン美術館の3匹目から4匹目、ボストン美術館の作品は4匹目から7匹目と同じ図様です。

当館所蔵の「五龍図巻」を含む、以上4つの作品の前後関係は今後の研究課題ですが、12匹の龍の図様から複数の作品が派生していったことはまちがいなさそうです。

その意味では、これらの作品は兄弟ともいえるでしょう。

陳容の龍の図は、東アジアで広く人気を集めました。

今後、「五龍図巻」の新たな兄弟が「発見!」される可能性もあります。楽しみに待ちたいと思います。

カテゴリ:特集・特別公開、中国の絵画・書跡、博物館でアジアの旅、東京国立博物館創立150年

| 記事URL |

posted by 植松瑞希(絵画・彫刻室) at 2022年09月27日 (火)

特別デジタル展「故宮の世界」の魅力紹介(5)――千里江山図巻

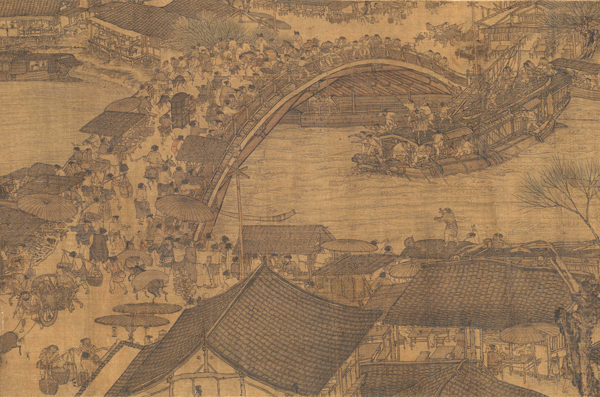

10年前の2012年、日中国交正常化40周年と東京国立博物館140周年を記念した特別展「北京故宮博物院200選」では、故宮を代表する名品中の名品「清明上河図巻」を借用しました。

「清明上河図巻」は中国国内でもめったに展示されない神品であるだけに、約2週間の限定公開中、連日にわたって4~5時間待ちの長い行列ができた盛況ぶりは、今でも当館の語り草となっています。

北宋の都・開封(かいほう)の賑わいを描いた張択端の名品「清明上河図巻」

張択端筆 北宋時代・12世紀 一級文物 中国・故宮博物院蔵(画像は部分)

(注)特別デジタル展「故宮の世界」では展示しておりません

日中国交正常化50周年と東京国立博物館150周年を迎える2022年を前に、当館のワーキングスタッフは「清明上河図巻」に匹敵する名品を借用すべく、北京故宮と交渉を続けてきました。実は2018年5月の時点で、中国側から2022年に東京国立博物館で故宮展を開催したい要望が出され、故宮博物院の院長からも、前回を超える名品を貸し出す確約を得ていたのです。故宮から借用する作品を調整する一方、その交換展として当館の館蔵品を選び、故宮で日本美術展を開催する段取りを着々と進めていたのでした。

ところが、全世界を席捲した新型コロナウイルスの感染拡大は一向に衰えを見せず、特別展の開幕が視野に入ってきた頃になっても、両国間の出入国は大きな制約を受けたままでした。素材が堅牢な美術品や考古遺物であれば、作品だけを輸送することも可能ですが、素材が脆弱な作品は、輸送に際して所蔵館のスタッフが同行しなければなりません。我々は故宮のスタッフと幾度もリモート会議を開いて対策を講じてきたものの、開幕を見据えたギリギリの段階で、このたびの借用は断念せざるをえない苦渋の判断を余儀なくされたのでした。

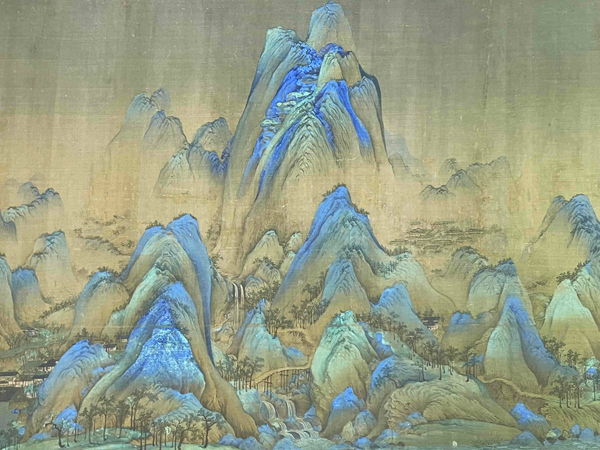

故宮の名品を高精細の画像でVR展開した今回の特別デジタル展「故宮の世界」、私のイチ押しは「千里江山図巻」。風流天子とあだ名された北宋の第8代皇帝徽宗(きそう)は、文化芸術に造詣が深く、自らも書画の名手として知られています。徽宗の指導のもとに制作された神品の双璧が「清明上河図巻」と「千里江山図巻」。2017年、北京故宮で久しぶりに「千里江山図巻」が展示された折には、5時間待ちの長蛇の列ができたほどです。夭逝の天才画家、18歳の王希孟(おうきもう)はわずか半年でこの神品を完成させますが、20歳を過ぎたころ他界しました。一説には、あまりに根を詰めた画業が、健康を損ねたともいわれています。

今回は「千里江山図巻」を巻頭から巻末まで、巻物を繰り延べるように右から左にゆっくりと画面が進行します。その見どころは、何と言ってもその大胆さと緻密さです。全長11メートルを超える画面には、あたかも天界からドローンで峻険な山脈を眺望したかのごとく、低い山や高い山が変奏曲のように全巻に広がっています。しかも山々は、隋唐時代の山水画にしばしば用いられた青や緑に彩られ、えもいわれぬ趣をたたえているのです。有名なフィギュアスケーターが、北京で開かれた大会でこの神品にインスパイアした衣装を纏ったのも、容易に首肯できるでしょう。

華北にそびえ立つ、峻険な山々を想起させます

(「千里江山図巻」シアター ―天才画家、王希孟が描いた世界―より)

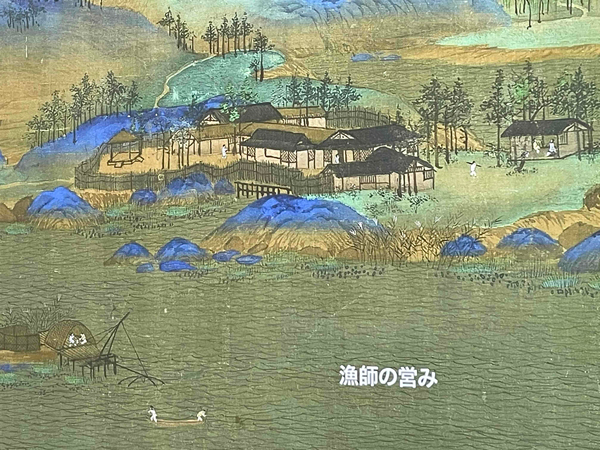

もう一つの見どころは、縦51.5センチメートルの画面をとてつもなく拡大してみると、湖沼に囲まれた平野には、漁村や農村に暮らす人々の姿が、寺院、道観、書院、酒店、製粉場などとともに、実に精緻に描かれていることです。「清明上河図巻」に勝るとも劣らないミクロの描写が、華北と江南の景観を融合させたかのような千里江山図全巻を貫いているのでした。

こちらは打って変わって、江南で良く見られる漁労の一コマ

(「千里江山図巻」シアター ―天才画家、王希孟が描いた世界―より)

ちなみに山水画は、遠景・中景・近景と描き分けますが、今回はこの神品を遠近5層に分解し、遠景は遅く、近景は速く、遠遅近速の3Dモードでもお見せします。これらの試みは「故宮の世界」ならではのオリジナルVR展開で、もちろん世界初公開です。

現物を見ただけでは決して観察できない夭逝の天才画家・王希孟の超絶技巧と、風流天子・徽宗の非凡な叡智を、今回の特別デジタル版「故宮の世界」は見せてくれます。5年後10年後の周年事業で、本物の「千里江山図巻」がトーハクで陳列される前に、神品に隠された奥深い意匠の数々を、縦3.2メートル、横22メートルの特設画面で、いち早くたっぷりとご堪能ください。

特別デジタル版「故宮の世界」は、9月19日まで絶賛公開中!お見逃しなく。

カテゴリ:中国の絵画・書跡、2022年度の特別展

| 記事URL |

posted by 富田淳(東京国立博物館副館長) at 2022年09月09日 (金)