鳳輦

2階 便殿

2023年4月1日(土) ~

2024年3月31日(日)

本館(日本ギャラリー)2階は、縄文時代から江戸時代まで、時代を追って展示する「日本美術の流れ」。国宝や重要文化財などの名品でたどる「ほんもの」の美術史をお楽しみください。1階は彫刻、陶磁、刀剣など、ひとつの分野の作品をじっくりご覧いただける分野別展示と企画展示で構成されています。

鳳輦

明治39年(1906)宮内省(式部職)より引継

江戸時代・19世紀

2階 便殿

2023年4月1日(土) ~ 2024年3月31日(日)

鳳輦は天皇が行幸に際して座乗した専用の乗物です。総体を黒漆塗りとし、座乗するための屋形を中心として、上部の屋蓋には鳳輦という名称の根拠となる鳳凰像を飾り、前面と側面に御簾および紫綾帳を懸け、背面に扉を設け、下部に轅を取り付ける形式となっています。移動する際には、駕輿丁が肩で轅を担ぎ、さらに屋蓋の四隅から垂らした緋綱で動揺しないように操作しました。東京国立博物館が所蔵する鳳輦は、孝明天皇が安政2年(1855)に新造内裏(現在の京都御所)に遷幸する際に用いられ、また明治天皇の東京行幸の際にも用いられたものを明治39年(1906)に宮内省式部職より引き継ぎました。現存する鳳輦の貴重な実例であり、東博の歴史において皇室との関係を示す象徴的作品として便殿において公開します。

(注)展示期間については、今後の諸事情により変更する場合があります。

1階 体験型展示スペース

特別4室

2022年4月1日(金) ~ 2024年12月1日(日)

東京国立博物館<トーハク>には、昔の人たちがつくって、大切にしてきた「文化財」がたくさん。 ここは文化財を見るまえや見たあと、「ひろば」のようにいろいろな人があつまり、遊び、日本の文化の魅力や楽しさを体験できる展示です。

1階 体験型展示スペース

19室

2023年4月1日(土) ~ 2024年3月31日(日)

表慶館のライオン像をマスコットに、「みどりのライオン」と名づけた教育普及スペースです。

作品の制作工程や技法がわかる「トーハクで○○ができるまで」や、e国宝がさらに使いやすくなった「トーハクで国宝をさぐろう」、3Dの作品画像を自由に動かせる「トーハクをまわそう」などの体験コーナーがあります。

重要文化財 毘沙門天立像

奈良・中川寺十輪院持仏堂伝来 平安時代・応保2年(1162)頃

川端龍子氏寄贈

1階 ジャンル別展示

11室

2023年9月20日(水) ~ 2023年12月24日(日)

江戸時代以前の日本の彫刻は、寺院や神社に安置された仏像、神像、肖像で占められています。彫刻の造形には時代ごとに流行した作風があり、そこには当時の人々の美意識が反映されています。本館特別5室で開催される特別展「京都・南山城の仏像」に展示される京都・浄瑠璃寺阿弥陀如来坐像は、平安時代後期に流行した穏やかな作風、いわゆる定朝様(じょうちょうよう)の一例です。この部屋では、定朝様につらなる仏像とともに様々な種類の尊像を展示し、日本彫刻の魅力をご覧いただきます。

瓜蒔絵角赤手箱

江戸時代・17世紀

1階 ジャンル別展示

12室

2023年10月3日(火) ~ 2023年12月24日(日)

平安時代から江戸時代に至る各時代の漆工作品を展示します。日本で独自の発展をとげた漆芸技法「蒔絵」を中心に、その流れをたどるとともに、多彩な漆芸の展開を紹介する。中世鞍への転換期に伸びやかな萩を描く名品「萩螺鈿鞍」から、中世の経箱や手箱、近世の化粧道具や文房具まで、各時代の代表的な器形と技法の変化を展観します。

能面 大癋見

「一透作/佐渡嶋/久知住」刻銘 室町時代・15~16世紀

文化庁蔵

1階 ジャンル別展示

14室

2023年11月21日(火) ~ 2024年1月14日(日)

大聖寺藩は、加賀藩第3代藩主前田利常が三男利治を藩主として寛永16年(1639)に分藩した時に始まります。同じ時、富山藩も分けて次男利次を藩主としました。この二つの支藩は明治維新まで続きました。前田家は藩祖利家以来能楽を愛好し、当初は金春家と縁が深かったのですが、五代藩主綱紀の時、将軍綱吉の影響を受けて宝生流を採用し、加賀宝生の歴史が始まりました。加賀、富山両藩の能狂言面は、明治時代以後散逸し、その全貌を知ることはできませんが、大聖寺藩は能面124面、狂言面42面がまとまって残っている点が貴重です。

今回は、このうち能面23面を展示します。室町時代に遡る古面、宝生家の名物面の写し、数は少ないですが金春家、観世家の面の写しなど江戸時代の大名家の能面収集の様相をご覧いただきます。

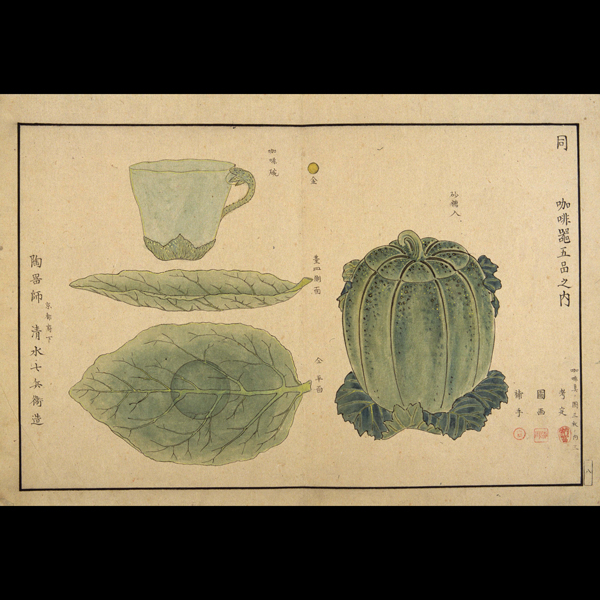

温知図録 第1輯1 陶器之部 自一至二十六

博覧会事務局編 明治時代・19世紀

1階 ジャンル別展示

15室

2023年10月17日(火) ~ 2023年12月10日(日)

東京国立博物館は、美術作品や考古資料だけでなく、歴史資料も多く所蔵しています。江戸幕府の旧蔵書、一橋徳川家からの寄贈書、当館の展覧会や調査活動を通して集められた資料、そして明治時代の文化財調査の際に撮影された写真などの多種多様な作品を、その主題や形態で分けて展示します。今回は、江戸幕府が作成した五海道測量絵図を展示します。また、本年は明治6年(1873)のウィーン万国博覧会から150年の節目にあたることから、万国博覧会に関連する作品もご紹介します。

船(模型)

北海道アイヌ 19世紀

農商務省北海道事業管理局寄贈

1階 ジャンル別展示

16室

2023年10月24日(火) ~ 2024年1月14日(日)

令和5 (2023)年は日本が初めて公式に参加したウィーン万国博覧会から150周年をむかえます。明治政府はこの博覧会を国家事業と捉え、日本の産物を出品することで、輸出の振興、産業の育成、さらに近代国家としての威信を国外に示しました。あわせて開拓使(北海道物産取調掛)を通じて収集されたアイヌ資料が数多く出品された背景には、北海道が日本の一部であることを内外に示す政治的な意図も含まれていました。

この展示では博覧会に先立って撮影された出品写真のアルバムと、そこに収録された資料を中心に、アイヌ文化を紹介します。

1階 ジャンル別展示

17室

2023年4月1日(土) ~ 2024年3月31日(日)

文化財の保存と公開を両立し未来へと伝えるためには、様々な保存修復事業の継続が必要です。この展示室では展示や収蔵の環境整備、状態調査と分析、傷んだ作品への修理といった3つのテーマによる当館での取り組みについてご紹介します。

色絵竹文花瓶

初代伊東陶山作 明治~大正時代・20世紀

三代伊東陶山氏寄贈

1階 ジャンル別展示

18室

2023年9月12日(火) ~ 2023年12月10日(日)

明治・大正の絵画や彫刻、工芸を中心に展示します。明治5年(1872)の文部省博覧会を創立・開館のときとする当館は、万国博覧会への出品作や帝室技芸員の作品、岡倉天心が在籍していた関係から日本美術院の作家の代表作など、日本美術の近代化を考える上で重要な意味を持つ作品を数多く所蔵しています。これらによって明治、大正、そして昭和にかけての日本近代の美術を概観します。日本画の前半は、中秋の名月(9月29日)にちなみ、月を主題としたものなど、秋の情景をとらえた作品を中心に展示し、後半は主に紅葉が色づく秋の深まりを感じさせる景観の作品などをご覧いただきます。洋画は明治から大正、昭和時代に描かれた人物表現のさまざまな展開を紹介します。彫刻は、日本近代彫刻黎明期に新しい彫刻の在り方を模索した竹内久一の作品や、そこからさらに新しい流れを生み出した荻原守衛の作品をご覧いただきます。工芸は、帝室技芸員の作品を紹介します。

1階 ジャンル別展示

19室

2023年9月12日(火) ~ 2024年12月1日(日)

「押出仏(おしだしぶつ)」とは、型にのせた銅板をたたいて形を映し出した、とても薄い仏さまの像です。一つの型から同じものをいくつも作ることができます。日本では7世紀後半から8世紀にかけて流行し、お堂の壁や厨子におさめられました。

この「押出仏」の技法を、当館所蔵の重要文化財「阿弥陀三尊および僧形像」を例にご紹介します。

実際の技法には不明な点もありますが、可能な限り当時の製作技法にもとづいて再現しました。6工程に分けて作った原寸大の工程見本で、「押出仏」の素材と、どのような作業を経て制作されたと考えられているか、興味をもっていただければ幸いです。