- TOP

- 1089ブログ

1089ブログ

みんな大好き!酒呑童子のものがたり

ただいま本館特別1・特別2室では特集「平安武士の鬼退治―酒呑童子のものがたり―」を開催しています。

“酒呑童子のものがたり”とは、平安時代の武士・源頼光とその四天王が酒呑童子という鬼を退治する物語です。

室町時代後期から多くの美術作品に取り上げられ、時代を超えて人びとに愛されてきました。

さまざまな酒呑童子絵を紹介する本展では、この物語の広がりを紹介するために、江戸時代中期から明治時代につくられた浮世絵も展示しています。

その中から1点を紹介します。

見立大江山 喜多川歌麿筆 江戸時代・18世紀

こちらは、喜多川歌麿が描いた美人画。

手前に7人の女性たちがいて、遠くには富士山が見えます。

酒呑童子となにか関係があるの?と思われるかもしれません。

女性たちの不思議な装いは山伏を模したもので、背中に笈(おい)を背負う姿は、まさに鬼退治に向かう武士たちにそっくりです。

見立大江山(部分)

見立大江山(部分) 酒呑童子絵巻(孝信本)巻上(部分) 伝狩野孝信筆

酒呑童子絵巻(孝信本)巻上(部分) 伝狩野孝信筆

山伏姿となって酒呑童子退治の準備をする頼光たち

さらに着物の模様や紋を細かく見てみると…

見立大江山(部分)

三つ星に一文字紋の入った着物の女性は、渡辺綱。

見立大江山(部分)

鉞(まさかり)と笹模様の着物を着た女性は、坂田金時。

見立大江山(部分)

笹竜胆の模様の着物の女性は、源頼光を表していると考えられます。

つまりこの作品は、酒呑童子物語の登場人物を江戸の女性たちに置き換えた作品なのです。

画面奥では、柴刈りをする男性がいます。

見立大江山(部分)

元のお話では、頼光一行が酒呑童子退治へ向かう途中、険しい崖に丸太を架けて武士たちを導く八幡、住吉、熊野の神々の化身が登場します。

これは、その場面の見立でしょう。

もう一つ気になるのが、画面中央で洗濯をする女性の姿です。

見立大江山(部分)

歌麿の作品ではどこかほのぼのとした雰囲気ですが、

この場面は、酒呑童子にさらわれた女性が血の付いた衣を洗う場面になぞらえています。

そして、右上では室内に銚子と器が置かれ、扇を手に踊っているような男性たちの姿も。

ここが、酒呑童子の館なのでしょうか。

見立大江山(部分)

中ではこのような宴席が催されているのかもしれません。

酒呑童子絵巻(孝信本)巻中(部分) 伝狩野孝信筆

このような見立絵(やつし絵)は、元のお話を知っているからこそ楽しめる作品です。

酒呑童子の物語が江戸の人びとに広く愛されていたことがうかがえるでしょう。

本展では、絵巻や扇に描かれたさまざまな作品をとおして、酒呑童子のストーリーたっぷりとご紹介しています。

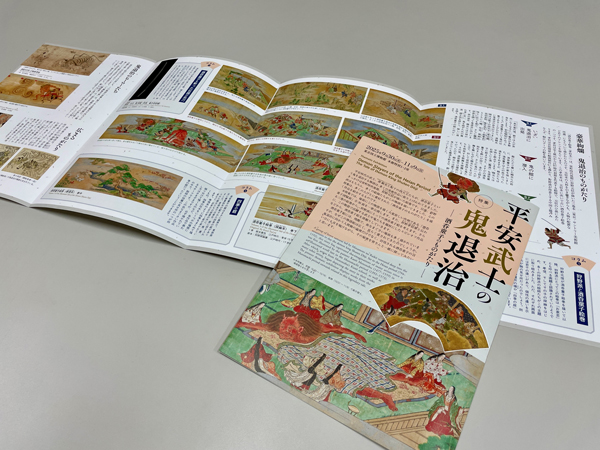

さらに、会場でお配りしているリーフレットでは、出品作品の魅力を8ページにわたって解説しています。

ぜひ展示室でお手に取って、酒呑童子の世界をお楽しみいただければ幸いです!

(注)リーフレットは枚数に限りがあります(なくなり次第配布終了)。

(注)本特集ページよりPDFをダウンロードしていただけます。

平安武士の鬼退治―酒呑童子のものがたり―

会場:本館 特別1室・特別2室

会期:2025年9月30日(火) ~ 2025年11月9日(日)

| 記事URL |

posted by 村瀬可奈(調査研究課絵画・彫刻室) at 2025年11月04日 (火)

- 「はにわ」 (8)

- 「内藤礼」 (4)

- 「大覚寺」 (6)

- 「拓本のたのしみ」 (4)

- 「明末清初の書画」 (2)

- 「江戸☆大奥」 (7)

- 「法然と極楽浄土」 (5)

- 「神護寺」 (8)

- 「蔦屋重三郎」 (3)

- 「運慶」 (8)

- 「生誕180年記念 呉昌碩の世界—金石の交わり—」 (3)

- 「やまと絵」 (6)

- 「中尊寺金色堂」 (8)

- 「京都・南山城の仏像」 (4)

- 「古代メキシコ」 (6)

- 「本阿弥光悦の大宇宙」 (1)

- 「東福寺」 (6)

- 「横尾忠則 寒山百得」展 (1)

- 東洋館インクルーシブ・プロジェクト (1)

- 研究員のイチオシ (573)

- 催し物 (87)

- news (340)

- 特集・特別公開 (236)

- 海外展 (1)

- 特別企画 (31)

- 東京国立博物館創立150年 (18)

- 絵画 (45)

- 彫刻 (91)

- 刀剣 (2)

- 書跡 (53)

- 工芸 (30)

- 考古 (82)

- 中国の絵画・書跡 (80)

- 教育普及 (105)

- 保存と修理 (23)

- 調査・研究 (6)

- トーハクくん&ユリノキちゃん (66)

- トーハクよもやま (4)

- 博物館でお花見を (21)

- 博物館に初もうで (26)

- 博物館でアジアの旅 (45)

- 展示環境・たてもの (48)

- 2022年度の特別展 (31)

- 2021年度の特別展 (21)

- 2020年度の特別展 (14)

- 2019年度の特別展 (46)

- 2018年度の特別展 (34)

- 2017年度の特別展 (37)

- 2016年度の特別展 (54)

- 2015年度の特別展 (58)

- 2014年度の特別展 (50)

- 2013年度の特別展 (67)

- 2012年度の特別展 (64)

- 2011年度の特別展 (45)

- ウェブおすすめコンテンツ (19)

- ロケ情報 (2)

- 秋の特別公開 (11)

- トーハク140周年 (16)