- TOP

- 1089ブログ

1089ブログ

中国書画精華(後期) コレクションの話 ―集める楽しみ、見る喜び―

トーハクで中国書画の展示を担当している、塚本です。

前回掲載のブログ、「中国書画精華(前期) 宋画のひみつ」に引き続き、中国書画精華(後期)(~2011年12月11日(日))の作品についてご紹介したいと思います。

学芸員として作品に接していると、作品が入った箱を見て「あっ!」と思うことがよくあります。現在、中国書画精華(後期)で展示している「秋林隠居図(しゅうりんいんきょず)」王紱(おうふつ)筆はその一つです。

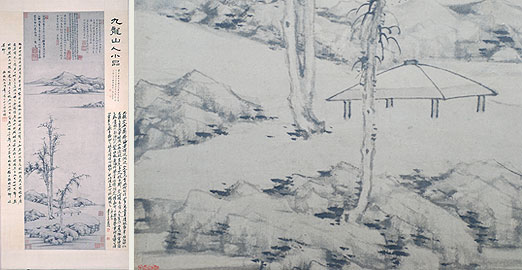

元時代の文人画家、王紱のこの作品は、清潔な筆致のなかに無人の亭が描かれ、画家の寂寞とした心象風景までもが描き出されています。

「容膝齋図(ようしつさいず)」倪瓚(げいさん)筆 (台北・国立故宮博物院蔵)と構図が共通することからも、王紱が50年ほど前に活躍した同郷の文人である倪瓚に多くのことを学んだことがわかる作品です。

(左)重要美術品 秋林隠居図 王紱筆 明時代・建文3年(1401) 東京国立博物館蔵

(右)(左)画像の拡大(部分)

画家の心情を映し出すような美しい「かすれ」の表現が魅力です。

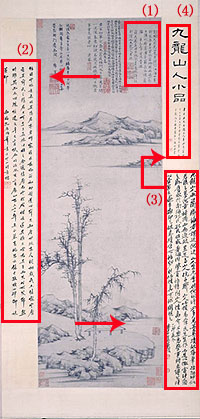

さらに面白いのは、「秋林隠居図」王紱筆には、絵のまわりの文字から、その伝来過程がわかることです。まず本図は王紱から友人の舜民に贈られ(下記画像の(1)、以下同様に画像参照)、その後、清末には広東・孔広陶というコレクターに収まります。左手の字が同治元年(1863)の孔広陶のものです(2)。さらにその50年後の民国7年(1915)、この間までトーハクで特集陳列をしていた呉昌碩が跋をしたため(3)、さらに二年後、羅振玉が題を記しています(4)。時に大正6年(1917)。清朝の官僚であった羅振玉は辛亥革命をうけて日本に亡命していましたから、「海東寓居」すなわち京都東山での題記となります。

重要美術品 秋林隠居図 王紱筆 明時代・建文3年(1401) 東京国立博物館蔵

(注)作品上の赤い囲みに関しては本文参照

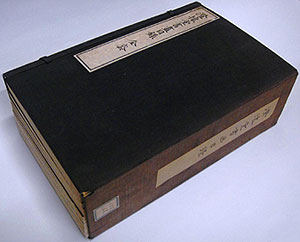

しかし、この絵を最後に私たちに守り伝えてくれたコレクターに関する記述は、この作品の画面上で見つけることはできません。その最後のコレクターは自分の大切なコレクションに、丁寧な木箱を作らせています。非常にしっかりとした黒檀で作らせた頑丈な箱。そして表には「元王孟端倣倪雲林隠居図軸(王紱が倪瓚にならった隠居図)」「香雪書屋書画印」「二峯宝笈」と彫られています。「二峯」とは山本悌二郎(やまもとていじろう)の号です。

「秋林隠居図」を収めるための木箱(画像の木箱は展示されていません。)

山本悌二郎(1870-1937)は実業家として台湾製糖の社長を務め、政治家としても犬養毅内閣の農林大臣を務めたほどの実力者です。しかし彼の名を文化史のなかで高めているのは、その中国書画のコレクションの質の高さでした。そのコレクションは二千件あまりにおよび、詳細は『澄懐堂書画目録』として編纂され、「秋林隠居図」もその一つでした。作家の芥川龍之介も志賀直哉も、そのコレクションに憧れた一人です。

政治家としての資金が必要だったのかもしれません、いくつかの作品は手放されました。しかし山本悌二郎は作品がずっと愛され、伝わっていくことを願ったのでしょう。この箱があることで、収集から約80年近くを経た今も、私たちは大切な作品を「伝えたい」というコレクター思いを知ることができるのです。

澄懐堂書画目録 東京国立博物館蔵

(当館の資料館に保存)

現在、山本悌二郎のコレクションの大部分は側近であった猪熊信行に託され、四日市市にある澄懐堂美術館で大切に保管、一般に公開されています。中国の書画を愛する人たちにとってはたまらない作品が多く展示されています。ぜひ足をお運びいただきたい、お薦めの美術館です。

中国書画精華にはたくさんの名品が展示されていますが、このような作品が展示されるまでには、多くの収集家の思いがありました。

今回の書画精華に出品された絵画のうち、「竹裡泉声図(ちくりせんせいず )」李士達(りしたつ)筆は金石家・桑名鉄城の、「諸葛亮図(しょかつりょうず)」張風(ちょうふう)筆は美術商・繭山順吉氏の、「雑画冊(ざつがさつ)」陳鴻寿(ちんこうじゅ)筆と「撫宋元明諸家山水図冊(ぶそうげんみんしょかさんすいずさつ)」銭杜(せんと)筆は書家・青山杉雨氏の旧蔵品で、それぞれ所蔵者の思いの詰まった、個性的な箱に入っています。

作品だけを見ているとなかなか気づきませんが、舞台裏で作品に触れていると、日々このような気づきがあります。1089ブログでは、これからもこのような昔のコレクターが作品に込めた「思い」も、作品の魅力とともにあわせてご紹介していきたいと思います。

このブログでご紹介したようなコレクターが中国絵画に込めた思いを一冊の本にまとめました。

『中国書画探訪』二玄社

私も執筆者の一人です。ご興味のある方はぜひご覧ください。

カテゴリ:研究員のイチオシ

| 記事URL |

posted by 塚本麿充(東洋室) at 2011年11月19日 (土)

- 「はにわ」 (8)

- 「内藤礼」 (4)

- 「大覚寺」 (6)

- 「拓本のたのしみ」 (4)

- 「明末清初の書画」 (2)

- 「江戸☆大奥」 (7)

- 「法然と極楽浄土」 (5)

- 「神護寺」 (8)

- 「蔦屋重三郎」 (3)

- 「運慶」 (8)

- 「生誕180年記念 呉昌碩の世界—金石の交わり—」 (3)

- 「やまと絵」 (6)

- 「中尊寺金色堂」 (8)

- 「京都・南山城の仏像」 (4)

- 「古代メキシコ」 (6)

- 「本阿弥光悦の大宇宙」 (1)

- 「東福寺」 (6)

- 「横尾忠則 寒山百得」展 (1)

- 東洋館インクルーシブ・プロジェクト (1)

- 研究員のイチオシ (573)

- 催し物 (87)

- news (340)

- 特集・特別公開 (236)

- 海外展 (1)

- 特別企画 (31)

- 東京国立博物館創立150年 (18)

- 絵画 (45)

- 彫刻 (91)

- 刀剣 (2)

- 書跡 (53)

- 工芸 (30)

- 考古 (82)

- 中国の絵画・書跡 (80)

- 教育普及 (105)

- 保存と修理 (23)

- 調査・研究 (6)

- トーハクくん&ユリノキちゃん (66)

- トーハクよもやま (4)

- 博物館でお花見を (21)

- 博物館に初もうで (26)

- 博物館でアジアの旅 (45)

- 展示環境・たてもの (48)

- 2022年度の特別展 (31)

- 2021年度の特別展 (21)

- 2020年度の特別展 (14)

- 2019年度の特別展 (46)

- 2018年度の特別展 (34)

- 2017年度の特別展 (37)

- 2016年度の特別展 (54)

- 2015年度の特別展 (58)

- 2014年度の特別展 (50)

- 2013年度の特別展 (67)

- 2012年度の特別展 (64)

- 2011年度の特別展 (45)

- ウェブおすすめコンテンツ (19)

- ロケ情報 (2)

- 秋の特別公開 (11)

- トーハク140周年 (16)