1089ブログ

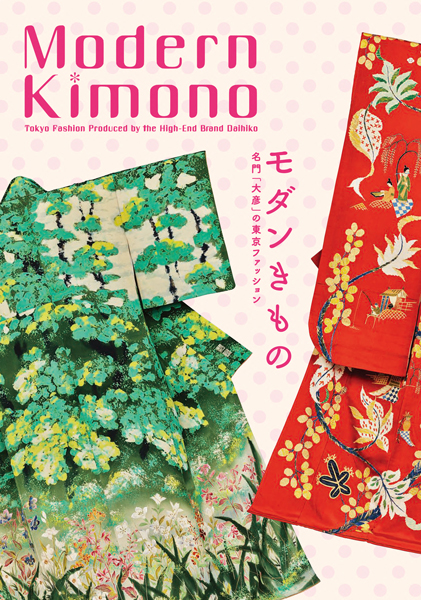

現在、本館特別1室、特別2室で特集「モダンきもの―名門「大彦」の東京ファッション―」(12月8日(日)まで)を開催しています。

明治8年(1875)、東京の日本橋に創業した呉服商・大彦(だいひこ)の二代目を継いだ野口眞造(のぐちしんぞう、1892~1975)が手がけた昭和のきもの約20件のほか、初代大彦が収集した江戸時代の小袖や更紗裂(さらさぎれ)等を展示しています。

特集「モダンきもの―名門「大彦」の東京ファッション―」の展示風景

大彦を創業した初代・野口彦兵衛(ひこべえ)は、伝統的な京都風の染(そめ)に対して、東京ならではの染をつくることを志します。明治20年頃、江戸川上流に染工場を立ち上げて職人を養成するかたわら、染の技術やデザイン、加飾において、東京らしさを念頭にさまざまな考案を重ねました。やがて大彦のきものは「大彦染(だいひこぞめ)」と呼ばれ、明治後期には東京名物として一世を風靡します。

初代大彦は、新しいものを生み出すには「ものに対する見聞を広くし、鑑識を高め、その取捨に明敏でなければ」と考え、江戸時代の小袖、とくに友禅染(ゆうぜんぞめ)による優品を数多く収集しました。初代が集めた小袖(大彦コレクション)は、二代大彦・野口眞造によって昭和40年代にすべて当館の所蔵となりました。

右:重要文化財 振袖 白縮緬地梅樹衝立鷹模様(ふりそで しろちりめんじばいじゅついたてたかもよう) 野口彦兵衛旧蔵 江戸時代・18世紀

初代大彦が収集した江戸時代の友禅染の逸品

左:訪問着「鷹に衝立」(ほうもんぎ たかについたて) 野口眞造(大彦)作 昭和3年(1928)頃 渡辺眞理子氏寄贈

大彦コレクションが当館の所蔵となって半世紀以上、ひさびさの再会です

大彦が収集した江戸時代の小袖コレクションと初代・野口彦兵衛については、2015年開催の特集に関連した記事で紹介しています。

1089ブログ「呉服商「大彦」の小袖コレクションと野口彦兵衛」を読む

前述の記事でもふれていますが、古代織物の研究と復元で知られる初代・龍村平蔵(たつむらへいぞう、1876~1962)と初代大彦は、工芸家として互いに尊敬の念を抱き、深交を結びました。大正14年(1925)に初代大彦が没したのち、二代大彦となった野口眞造を染色工芸家の道へと導いたのもまた、龍村平蔵の言葉でした。

大正期、30歳前後の野口眞造は、兄の功造(こうぞう)とともに玉川沿いの染工場で合成染料による浸染(しんせん)や機械捺染(なっせん)といった量産型の染色業に打ち込んでいました。眞造自身は、染色業の新しい技術開発に明け暮れる日々は楽しかったと述懐しますが、初代大彦と親交のあった政治家(清浦奎吾)や研究者(正木直彦)等は、大彦の行く末を心配していました。初代大彦が没したのち、龍村平蔵は兄弟を訪ね、「こういう仕事は他にもする人がある。ただし先代が残した仕事は、君たちがやるべきだし、また君たちよりやる人がない」と、工業的な仕事は辞めて父の遺した工芸的な仕事をするべきだという忠言をします。その後、兄の功造は大彦の本家大黒屋から名をとって大羊居(たいようきょ)を興し、弟の眞造が大彦の二代目を継ぎ、それぞれが染色という工芸を究める道を歩むこととなりました。

訪問着「鷹に衝立」(部分)

二代大彦となった野口眞造はまず、父より受け継いだコレクションを参考に、江戸時代の小袖の復元に取り組みます。復元にあたっては、模様に特徴のあるもの、染色技術が難しいものから選んで染料や技法を調べ、小裂(こぎれ)に試験染を繰り返し、原品と見比べて精度を高めていきます。昭和3年(1928)、完成した20領ほどの復元きものを原品とともに展示し、初代大彦の頃からの知己に好評を得ます。こうした実証的研究を通じて得られた感覚と成果は、眞造の染色家人生において揺るがぬ基盤となりました。

訪問着「シャルトルのノートルダム」

訪問着「シャルトルのノートルダム」野口眞造(大彦)作 昭和40年代・20世紀 渡辺眞理子氏寄贈

訪問着「シャルトルのノートルダム」(部分)

訪問着「シャルトルのノートルダム」(部分)

江戸の小袖という古典に学ぶかたわら、野口眞造は昭和という時代に合った創作きものを模索しました。昭和29年(1986)、アメリカのシアトルからニューメキシコ、ニューヨークなどへおもむき講演やファッションショーに参加した後、ヨーロッパへ渡り各都市を歴訪します。半年間にもおよぶ欧米での見聞の成果は、眞造の手がけるきものデザインの昇華となってあらわれます。

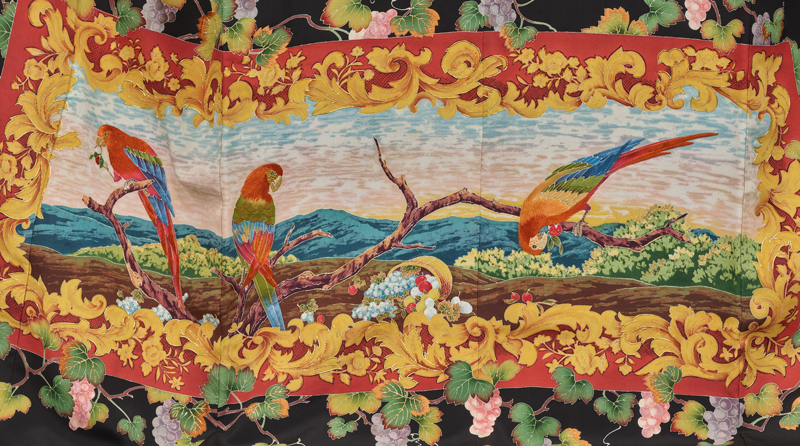

黒留袖「鸚鵡のいる風景」(部分)

野口眞造(大彦)作 昭和30~40年代・20世紀 渡辺眞理子氏寄贈

油絵のような濃厚なタッチの友禅染に、オウムの羽毛のように見える刺繡の技が光ります

眞造は、自らの感性から湧き出る詩情をきものにあらわすことに楽しみを見出し、その感覚を「文学する染色」とよびました。まず詩があって、それに見合う染や繡(ぬい)を施してきものになると考えたのです。

詩情あふれるモダンデザインと独創的な染繡に彩られた大彦のきものは、一時の流行に左右されることのない「美術衣裳」であり、当時の女性たちはもちろん今も多くの人びとを魅了します。

訪問着「緑の中のくれない」(部分)

野口眞造(大彦)作 昭和30年代・20世紀 渡辺眞理子氏寄贈

「緑一色におおわれし森の奥深く、じんせき(人跡)容易に至らざるところ、一連の彩花咲く。染色にうつして、君に見せばや。」

(野口眞造編『染繡美術衣裳集』昭和34年より抜粋)

特集「モダンきもの―名門「大彦」の東京ファッション―」

会期:2024年10月29日(火) ~ 2024年12月8日(日)

会場:本館特別1室・特別2室

(注)会期中、展示替えはありません

当館ミュージアムショップで本特集の図録を販売中

全40ページ 1,870円(税込)

カテゴリ:特集・特別公開

| 記事URL |

posted by 髙木結美(平常展調整室) at 2024年11月13日 (水)

開催中の挂甲の武人 国宝指定50周年記念 特別展「はにわ」(12月8日(日)まで)は、来場者10万人を突破しました。

これを記念し、神奈川県からお越しの田中さん親子に、当館館長の藤原誠より記念品を贈呈いたしました。

記念品贈呈の様子。田中さん親子(中央、右)と「着るはにわ 挂甲の武人ルームウェア」を着た藤原館長(左)

お母様の純子さんが埴輪にご興味があり、娘の友菜さんを特別展「はにわ」にお誘いになったそうです。

当館の国宝「埴輪 挂甲の武人」とよく似た埴輪4体をはじめ、全国各地から空前の規模ではにわが集結しています!

約半世紀ぶりの東京国立博物館でのはにわ展、ぜひお見逃しなく。

カテゴリ:「はにわ」

| 記事URL |

posted by 小松亜希子(広報室) at 2024年11月06日 (水)

タイトルにある「ふしぎな仁清」というのは、「走泥社(そうでいしゃ)」の中心メンバーとして知られる陶芸家八木一夫(やぎかずお、1918~79)のエッセイ(『芸術新潮』1969年3月号)です。実際に美術館で仁清の茶壺を観たときのことを次のように書いています。

「これだ、ああ、とおもった仁清の茶壺にだけは結局納得できなかった。ひとつは、ほとんど観念的に仁清の仕事そのものを高次元に置いていたのが、がくと私の内部で崩れたことなのだが、従ってこの場の仁清好尚への意味が、私にとってふしぎに、そして気味悪くも感じられ出してくるのだった。」

(「ふしぎな仁清」より一部抜粋)

仁清の作品といえば、20件以上も国宝や重要文化財に指定されており、日本のやきもののなかで圧倒的な知名度があります。

ただ、2017年に当館で開催した特別展「茶の湯」で江戸時代前期を代表するいくつかの仁清作の茶器を各地の美術館から拝借した際、私も図録や本の写真で知る姿とだいぶ違うと感じたことがありました。はっきり言ってしまえば絵付けの細部がつたなく、写真のほうが断然よく見えるのです。八木の場合、心理的な混乱によってまともに鑑賞することができない状況について「作品の弱さ」だけでなく「無理に他人から設定された主役の、持たざるを得ぬ悲哀」によるとまで表現し、古美術の評価や茶陶の価値を受け入れる眼や姿勢について自問しています。

しかし、博物館の研究員としては、仁清作品を積極的に評価したいし、高く評価してきた日本陶磁研究について考えてみたいと思いました。

そこで、仁清の絵付けをとりわけ力強く華やかなものにしている「金銀彩(きんぎんさい)」について調べてみることにしました。

これが、現在本館14室で開催中の特集「やきものを彩る金と銀」(12月1日(日)まで)のきっかけとなりました。

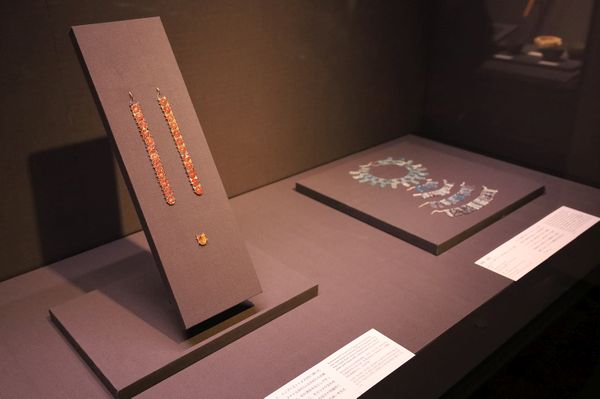

特集「やきものを彩る金と銀」の展示風景

日本でやきものに本格的な絵付けが行われるようになるのは、17世紀後半のことです。

この頃、肥前有田(ひぜんありた)では朝鮮半島からの技術に基づいて硬質磁器の生産が始まりました。一方、京都では施釉(せゆう)陶器の生産が隆盛します。そしてこれらの地で色絵、つまり赤や緑、青、紫、黄などの上絵具で装飾した製品がつくられるようになりました。興味深いことに、日本ではこの色絵装飾の草創期から、有田や京都で早くも「金銀彩」が導入されているのです。その先駆的な仁清の絵付けにみとめられるつたなさは、金銀をほかの上絵具といかにして共存させるかという試行錯誤のなかで生じた不具合によるものではないかと私は考えています。

重要文化財 色絵月梅図茶壺(いろえげつばいずちゃつぼ)

重要文化財 色絵月梅図茶壺(いろえげつばいずちゃつぼ)仁清 「仁清」印 江戸時代・17世紀

枝や源氏雲の配置に工夫がみられ、曲面ながらのびやかに月梅図を描くことに成功していますが、白梅と月をあらわした銀は黒く変色しています。

色絵月梅図茶壺(部分拡大)

色絵月梅図茶壺(部分拡大)梅花の輪郭に銀が侵食して、本来金彩の部分まで、硫化によって黒くなってしまっているところがみられます。

ちなみに銀彩は空気にふれると硫化(りゅうか)して黒く変色する性質があり、そのためか中国のやきものではほとんどみられません。有田でも硬質磁器における銀彩は17世紀後半の一時期に限られますが、京都では素地や賦彩(ふさい)に工夫を凝らしながら、金彩も銀彩も仁清以降継続して行われてきました。それは幕末の永樂(えいらく)家の作陶、明治期の輸出向け製品を経て、現代作家の仕事にも脈々とつながっています。

つまり「金銀彩」は、中国や朝鮮半島からの影響のもとに始まった日本のやきものの独自性や発展性を象徴するものと言えるのではないでしょうか。

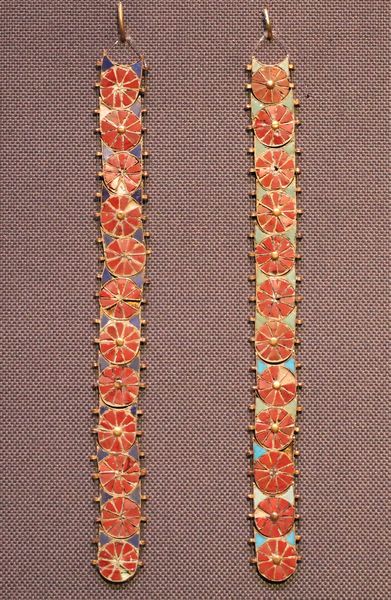

重要文化財 柿釉金銀彩牡丹文碗(かきゆうきんぎんさいぼたんもんわん)

中国・定窯 伝中国陝西省楡林出土 北宋時代・11~12世紀 井上恒一氏・冨美子氏寄贈

宋時代を代表する白磁窯、華北の定窯(ていよう)の製品には、金彩をほどこした一群が知られています。

本作品はその「金花定碗(きんかていわん)」の代表作であり、金彩で牡丹をあらわし、口縁には銀を帯状に塗っています。

色絵七宝文盃洗(いろえしっぽうもんはいせん)

永樂和全作 江戸~明治時代・19世紀 横河民輔氏寄贈

器の外面は布を置いて絵付けをする「布目手(ぬのめて)」で七宝文をあらわし、見込みは刷毛で銀を塗っています。

異なる方法で「金銀彩」を効果的に取り入れた和全の技が光ります。

このたびの特集「やきものを彩る金と銀」では、中国宋時代の定窯で行われた「金銀彩」の貴重な例を皮切りに、明・清時代の金彩、日本の有田、京都を中心とした江戸から明治期のバラエティに富んだ「金銀彩」について、時代を追いながら紹介します。また、酸化銅や酸化銀を呈色剤(ていしょくざい)に用いたイスラーム陶器のラスター彩もあわせて展示します。

異なる時代や地域の「金銀彩」を比べてみると、日本のやきものの面白さをじわじわと感じていただけるのではないかと思います。

カテゴリ:特集・特別公開

| 記事URL |

posted by 三笠景子(東洋室長) at 2024年10月28日 (月)

ようやく秋らしくなりました。

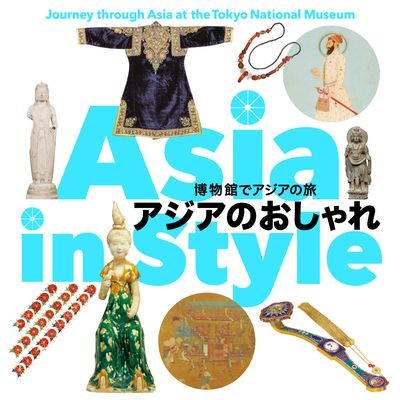

カテゴリ:博物館でアジアの旅

| 記事URL |

posted by 小野塚拓造(ボランティア室長) at 2024年10月25日 (金)

ちょうどこのブログを書いていると、韓国の小説家ハン・ガン女史がノーベル文学賞を受賞されたニュースが報じられました。すでに翻訳されている本もあるらしいので、この機会に読んでみたいと思います。

カテゴリ:博物館でアジアの旅

| 記事URL |

posted by 猪熊兼樹(工芸室長) at 2024年10月23日 (水)