1089ブログ

ファッショニスタ必見! 特別展「きもの KIMONO」来春開催

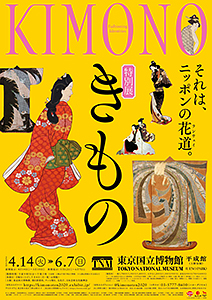

東京国立博物館では、2020年4月14日(火)~6月7日(日)、平成館にて特別展「きもの KIMONO」を開催します。

10月17日(木)には、本展の報道発表会を行いました。

今回はその模様とともに、展覧会の見どころをご紹介します。

司会のテレビ朝日・三谷紬アナウンサーも、本展にちなみ、華やかな振袖姿で登場!

報道発表会では、はじめに主催者を代表し、当館副館長の井上洋一がご挨拶いたしました。

当館副館長 井上洋一。写真できもの姿を披露しました。

日本の美意識を色と模様に表した「きもの」は、世界に知られる日本文化のアイコン的存在。

800年以上を生き抜き、今なお新たなファッション・シーンを繰り広げています。

「伝統衣装」や「民族衣装」と思われがちなきものですが、実は各時代のモードの最先端を担う装いでした。

現代におけるファッションの流行と同じように、きもののデザインの変遷をたどれば、それぞれの時代と社会の有り様が見えてくるものです。

特別展「きもの KIMONO」では、多種多様なきものや、きものが描かれた絵画など、200件以上の作品を展示し、壮大な歴史絵巻を繰り広げます。

そんな本展の見どころについて、担当研究員の小山弓弦葉が解説しました。

第一の見どころは、何と言ってもそのスケール!

鎌倉時代から現代までを通史的に総覧するきものの展覧会として、本展はかつてない規模といえます。

そのうえトーハクで大規模な染織の展覧会を行うのは、実に47年ぶりのこと。

国内外からこれだけの名品を取り揃えて、きものの過去・現在・未来に迫る展覧会は、空前絶後かも?!

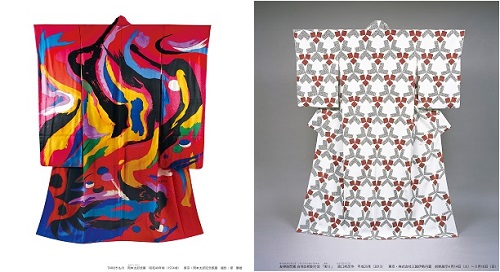

世界的なアートやデザインに影響を受けて展開される、現代のきものにも要注目です。

写真右下のきものの柄は、百貨店のショッピングバッグで見覚えがある方も多いのでは。

[左] TAROきもの 岡本太郎原案 昭和49年頃(1974頃) 東京・岡本太郎記念館蔵 撮影:堤 勝雄

[右] 友禅訪問着 白地位相割付文「実り」 森口邦彦作 平成25年(2013) 東京・株式会社三越伊勢丹蔵

前期展示:4月14日(火)~ 5月10日(日)

また、トーハクの所蔵品の中でも「次はいつ展示されますか?」とお問合せの多い「冬木小袖(ふゆきこそで)」もお目見えします。

尾形光琳直筆の「小袖 白綾地秋草模様(こそで しろあやじあきくさもよう)」、通称「冬木小袖」は、パトロンであった江戸深川の材木商・冬木家の奥方のために、光琳が直接小袖に描いたと伝えられる一品です。

完全なきものの形で遺されてきた真筆は、この作品だけだとか!

重要文化財 小袖 白綾地秋草模様 尾形光琳筆 江戸時代・18世紀 東京国立博物館蔵

きものの展覧会と聞いて「女性物ばかり並ぶの?」と思った方、本展では男性のおしゃれにも注目します!

とりわけ信長・秀吉・家康といった戦国武将の衣装は、歴史ファンも必見。

これらの作品には武将たちの個性や好みが表れていて、その人柄までうかがえます。

なお、織田信長・豊臣秀吉の陣羽織はトーハクから門外不出。この機会をどうぞお見逃しなく。

[左] 重要文化財 胴服 染分平絹地雪輪銀杏模様 徳川家康所用 安土桃山時代・16~17世紀 東京国立博物館蔵

[中] 陣羽織 淡茶地獅子模様 豊臣秀吉所用 安土桃山時代・16世紀 東京国立博物館蔵

[右] 陣羽織 黒鳥毛揚羽蝶模様 織田信長所用 安土桃山時代・16世紀 東京国立博物館蔵

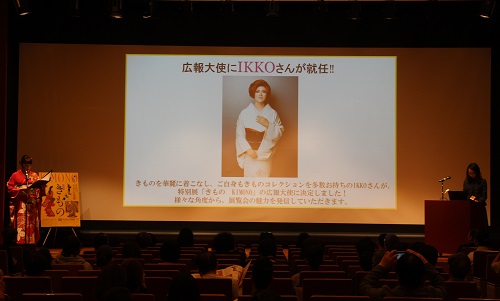

そしてそして、本展の広報大使には、なんとあのIKKOさんが就任されました!

広報大使のIKKOさんと本展担当研究員のトークショーが楽しめる「IKKOビューティートーク・プレミアムナイト鑑賞券」、担当研究員のレクチャーが付いた「プレミアムナイト鑑賞券」など、特別前売券も販売中です!

詳しくは展覧会公式サイトをご覧ください。

きものの長く深い歴史と文化を紹介する特別展「きもの KIMONO」。

美しいきものの数々が、2020年の春を晴れやかに彩ります。ぜひご期待ください!

|

|

特別展「きもの KIMONO」 |

カテゴリ:絵画、工芸、2020年度の特別展

| 記事URL |

posted by 新井千尋(広報室) at 2019年11月08日 (金)

親と子のギャラリー「日本のよろい!」(9月23日(月・祝)まで)は、もうご覧になりましたか?

江戸時代以前に作られたよろいと、現代につくられたよろいの製作見本を展示し、よろいを形作る「材料」「技術」「美意識」について紹介しています。

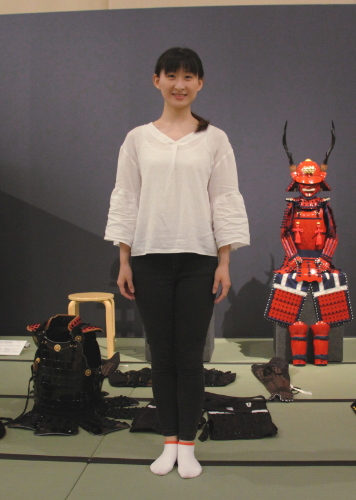

親と子のギャラリー「日本のよろい!」展示風景

親と子のギャラリーを見た後は、日本文化体験「日本のよろい!」(9月1日(日)まで)も併せてご覧ください。

よろいにさわれるハンズオン体験で、よろいのひみつに迫ったり、よろいをつけた武士を描いた屏風のレプリカを見て、その使われ方やデザイン性について学ぶことができます。

ハンズオン体験のコーナー

会期中の金曜・土曜には、「よろい着用体験」ができます。

どんな風に着るのでしょうか?

それでは、よろいの着方について簡単にご紹介します。

現代につくられた、サイズの異なる4種類のよろいがあります。そのなかから、身長にあったサイズの甲冑を服のうえから着ていきます。

今回は、徳川家康の側近である榊原康政所用「黒糸威二枚胴具足」(重要文化財。当館蔵)をモデルにしたよろい(下画像 一番左)を着ていきます。

上からよろいを着るので、こんな感じのパンツスタイルがおすすめです。(貸出用のジャージも用意しています。)

(※よろいを着る順番は色々な方法があります。)

1、籠手(こて)

左手、右手の順につけます。これだけでなんだかちょっと強くなった気分です。

2、佩楯(はいだて)

大腿部から膝までを守ります。布地に小札(こざね。鉄や革でできた縦長のカードのような部品)などが取り付けられていて、エプロンのような感じで腰につけます。強度と可動性を両立させたデザインです。

3、脛当(すねあて)

文字どおり、脛を守ります。実はこれ、右足用と左足用と決まっているんです。

内側にだけ革が張ってあります。これは馬に乗るときに、自分の足をかける鐙(あぶみ)や、馬のお腹を傷つけないようにするため。

優しい! 強さとは、優しさのことですね!

画像だとわかりづらいのですが、よく見ると内側にだけ革が張ってあります。

4、胴(どう)

胴の脇を開き、身につけます。重みがグッと肩にかかります。

胴の脇がパカッと開く構造になっています。

重みが一気に体に来ました!笑っちゃいます。

表情もなんとなくりりしくなりますね。

ちなみに、胴の背中には味方の旗を差すためのパーツがついています。戦場で敵味方を識別するための目印として差したのだそうです。細かい仕事がなされています。

5、兜(かぶと)

この兜、1枚の鉄板を曲げているわけではなく、複数枚でひとつの兜を形成しています。兜に筋がついていますが、バラバラのパーツがその筋ごとに繋ぎ合わさっているのだそう。とても高い技術が結集しているのです。

前立(まえたて)のデザインは、不動明王が持っている三鈷柄剣(さんこづかけん)がモチーフになっています。これは、「不動明王の力が自分に宿るように」という思いが込められているとのこと。

これで完成です!

このよろいの総重量は10kgほど。ずっしり感じます。これを着て戦いに挑んだかと思うと、結構しんどいです。が、今で言う「勝負服」だけあって、気分があがるというか、やる気が湧き上がってくるような感覚になりました。

小道具として、軍配、采配、太刀などをご用意していますので、これでサムライスイッチONです!

ここでは写真撮影が可能ですので、ぜひ記念にどうぞ!

※通常はトーハクくんはいません

実施日 8月31日(土)までの金曜・土曜

時 間 11:00~16:30(受付10:50~16:00)

定 員 各日22名(1人につき1回1種類のみ。着用時間:約10分)

参加費 1,000円(高校生を除く18歳以上70歳未満の方は、別途観覧料が必要です)

※当日受付。事前申込はできません。

※先着順。定員に達した場合、16:00前でも受付を終了します。人気なので、受付はどうぞお早めに。

| 記事URL |

posted by 小島佳(広報室) at 2019年08月21日 (水)

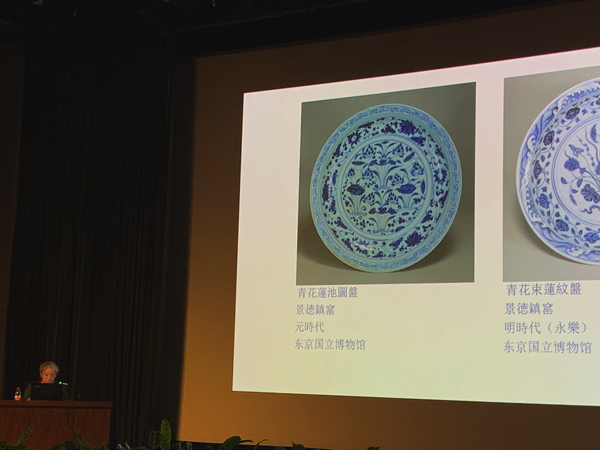

上海博物館で現在、「灼爍重現:十五世紀中期景徳鎮瓷器大展」を開催中です(9月1日まで)。

上海博物館

会場の風景

15世紀中期の正統(せいとう)、景泰(けいたい)、天順(てんじゅん)の三代(1436~1464年)の景徳鎮官窯(けいとくちんかんよう、宮中の御用品を焼く窯)は、「大明○○年製」といった年款銘を入れた作品が存在せず、また文献の記録もほとんど残されていないことから、長くその実態が明らかでなく、「空白期」と呼ばれてきました。

本展は、景徳鎮における最新の発掘調査の成果に基づきながら、空白期の景徳鎮磁器の実像に迫ろうとする、たいへん意欲的な展覧会です。

東京国立博物館からも2点の作品が出品されています。

青花八吉祥文壺 中国・景徳鎮窯 明時代・15世紀 横河民輔氏寄贈

青花宝相華唐草文瓢形瓶 中国・景徳鎮窯 明時代・15世紀

これらは、実は2009年に当館で開催された特別展「染付―藍が彩るアジアの器」において、空白期の景徳鎮官窯の青花磁器ではないかとして展示しました。

その折りにはほとんど反響がなかったのですが、展覧会から5年後の、2014年に景徳鎮で行われた発掘調査によって、当館の見解がほぼ全面的に支持されることになり、今回の出品につながりました。

展覧会の会期に合わせて、6月27日・28日に国際シンポジウム「灼爍重現 十五世紀中期景徳鎮瓷器国際学術研討会」が開催され、中国内外から120名を超える研究者が集まりました。

東京国立博物館からも、三笠景子研究員と私の2名が参加しました。

私は「明早期青花瓷器的両種流派―以雲堂手為例(明代前期の青花磁器の二つの流れ―いわゆる雲堂手を手がかりに)」という演題で発表しました。

日本人は古くから15世紀中期に景徳鎮民窯で焼かれた青花磁器を受容しており、とくに茶人たちが珍重してきました。

楼閣と渦状の独特の雲気文(うんきもん)に特徴があることから、日本では雲堂手(うんどうで)と呼ばれます。

青花楼閣人物文大壺 中国・景徳鎮窯 明時代・15世紀 谷村庄平氏寄贈 (展示していません)

私は、15世紀中期に景徳鎮窯磁器の生産量が増大し、需要層が拡大した結果、官窯と民窯の様式が分岐したのではないかと考えました。

先に挙げた2点の作品は、蓮弁文(れんべんもん)の表現などに雲堂手との同時代性が認められる一方、活き活きとした筆線で描かれる雲堂手の文様表現に対して、抑揚の乏しい筆線による洗練された唐草文がメインとなっています。

そこで、これらが空白期の官窯の青花磁器に当たるのではないかと推定したのです。

伝統的に中国の民窯磁器に親しんできた日本人だからこそできる、中国陶磁史研究に対する貢献は、まだまだありそうです。

| 記事URL |

posted by 今井敦(博物館情報課長) at 2019年07月08日 (月)