- TOP

- 1089ブログ

1089ブログ

祈りのなかの牛

あけましておめでとうございます。研究員の増田です。

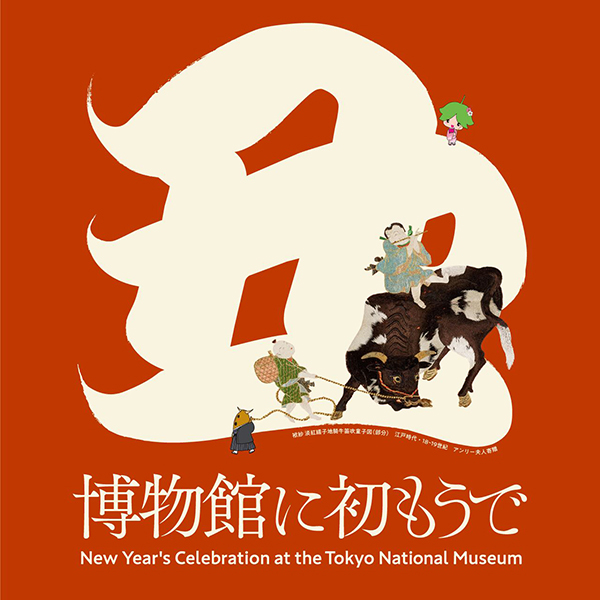

丑年の本年は、牛を表わした作品や牛にまつわる作品を展示した特集「博物館に初もうで ウシにひかれてトーハクまいり」が本館特別1・2室で開催中です(2021年1月31日まで)。

本特集のタイトルは「牛に引かれて善光寺参り」という諺(ことわざ)をもとにしたもの。「身近に起こった出来事に導かれて、思いがけない縁が結ばれること」のたとえです。

このブログでは、皆様と当館とを結ぶ展示作品を紹介します。

今回は、宗教における牛についてお話ししていきます。

まず、牛は古代インドの神々の強大な力のシンボルとされました。

チューギェル立像 中国 清時代・18~19世紀

チューギェルとは古代インドの神ヤマが仏教に取り込まれた姿です。ヤマの象徴である牛の頭をしていて、大きな鼻や二本の立派な角が表わされています。手足を大きく広げて牛の上に乗る軽快な姿ですが、実は死者を厳しく処罰する強大な力を持ちます。

次に、中国の宋時代には、牛が仏教における悟りの象徴とみなされるようになります。

十牛図(模本) 陶山雅純摸 江戸時代・嘉永3年(1850) 原本=狩野探幽筆 江戸時代・17世紀

十牛図とは、人が牛を飼いならすまでの過程を禅の修行になぞらえ、悟りの境地に至るまでの十段階のプロセスを絵で示したものです。ここで牛は「悟り」や「真の自己」を表わすといいます。

最後に、日本の仏教説話では、人を仏のもとへ導く存在として牛が登場します。

本特集のタイトルのもとになった諺の善光寺に関する作品を紹介します。

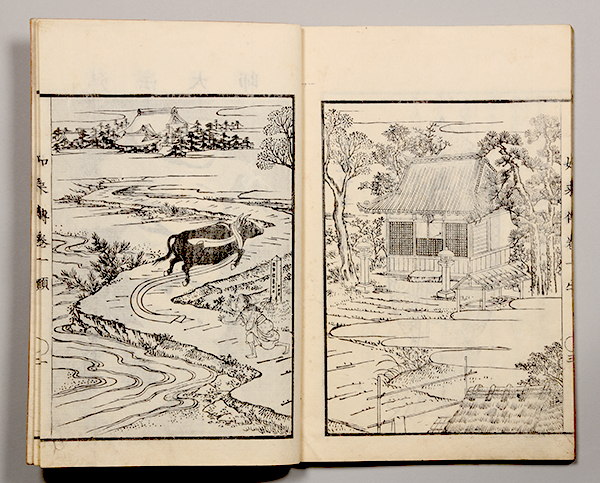

善光寺如来絵詞伝一 釈卍空著 江戸時代・安政5年(1858) 徳川宗敬氏寄贈

お話のあらすじは次の通りです。

昔、ある老婆が布を干していると、どこからか牛が現われ、角に布を引っかけて走り去ってしまいます。老婆は牛を追いかけ、気づくと善光寺にたどり着き、そこで仏を信じる心を起こしました。

江戸時代には、このストーリーを記したさまざまな書物が制作・刊行されました。

ところで、善光寺の本尊である阿弥陀如来三尊像はインド伝来とされる秘仏ですが、鎌倉時代以降にはその姿を模した、いわゆる善光寺式の阿弥陀三尊像が数多く作られました。

重要文化財 阿弥陀如来および両脇侍立像(善光寺式) 鎌倉時代・建長6年(1254)

本像もその一つです。

阿弥陀如来が左手の人差し指と中指を伸ばす手のしぐさ、左右の脇侍が両手を胸前で重ね合わせる手のしぐさ、などが特徴です。さらに銅でつくられていることも他の模刻像と共通します。

古代インド、中国、そして日本における信仰の歴史のなかで、牛がどのような存在とされてきたかをギュウっとまとめて紹介しました。

これらの作品を通じて、ぜひトーハクと縁を結んでいただきたいと思います。

| 博物館に初もうで ウシにひかれてトーハクまいり 本館 特別1室・特別2室 2021年1月2日(土)~2021年1月31日(日) |

|

| 記事URL |

posted by 増田政史(絵画・彫刻室) at 2021年01月08日 (金)

- 「はにわ」 (8)

- 「内藤礼」 (4)

- 「大覚寺」 (6)

- 「拓本のたのしみ」 (4)

- 「江戸☆大奥」 (7)

- 「法然と極楽浄土」 (5)

- 「神護寺」 (8)

- 「蔦屋重三郎」 (2)

- 「運慶」 (8)

- 「生誕180年記念 呉昌碩の世界—金石の交わり—」 (3)

- 「やまと絵」 (6)

- 「中尊寺金色堂」 (8)

- 「京都・南山城の仏像」 (4)

- 「古代メキシコ」 (6)

- 「本阿弥光悦の大宇宙」 (1)

- 「東福寺」 (6)

- 「横尾忠則 寒山百得」展 (1)

- 東洋館インクルーシブ・プロジェクト (1)

- 研究員のイチオシ (571)

- 催し物 (86)

- news (339)

- 特集・特別公開 (236)

- 海外展 (1)

- 特別企画 (31)

- 東京国立博物館創立150年 (18)

- 絵画 (45)

- 彫刻 (91)

- 刀剣 (2)

- 書跡 (53)

- 工芸 (30)

- 考古 (82)

- 中国の絵画・書跡 (78)

- 教育普及 (105)

- 保存と修理 (23)

- 調査・研究 (6)

- トーハクくん&ユリノキちゃん (66)

- トーハクよもやま (4)

- 博物館でお花見を (21)

- 博物館に初もうで (26)

- 博物館でアジアの旅 (45)

- 展示環境・たてもの (48)

- 2022年度の特別展 (31)

- 2021年度の特別展 (21)

- 2020年度の特別展 (14)

- 2019年度の特別展 (46)

- 2018年度の特別展 (34)

- 2017年度の特別展 (37)

- 2016年度の特別展 (54)

- 2015年度の特別展 (58)

- 2014年度の特別展 (50)

- 2013年度の特別展 (67)

- 2012年度の特別展 (64)

- 2011年度の特別展 (45)

- ウェブおすすめコンテンツ (19)

- ロケ情報 (2)

- 秋の特別公開 (11)

- トーハク140周年 (16)