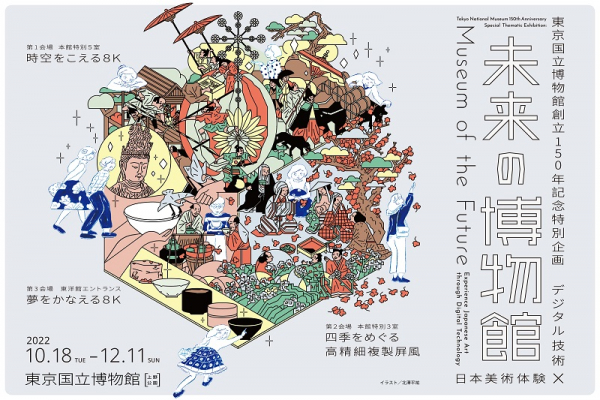

特別企画「未来の博物館」

1階 エントランス

2022年10月18日(火) ~

2022年12月11日(日)

「東洋美術をめぐる旅」をコンセプトに、中国、朝鮮半島、東南アジア、西域、インド、エジプトなどの美術と工芸、考古遺物を展示しています。

1階 エントランス

2022年10月18日(火) ~ 2022年12月11日(日)

第3会場 〈夢をかなえる8K〉

デジタル技術×日本美術体験

ここはみんなの夢をかなえる「未来の博物館」。

大画面に拡大された絵の中を歩いてみたり、屛風に描かれた四季を感じてみたり、光を照らして仏像をじっくりと調べたり。最先端のデジタル技術と高精細複製品を使って、新しい日本美術の鑑賞体験を実現します。

できたらいいな、こんなこと。そう思う私たちの想像力が、展示室での不可能を可能にします。

重要文化財 十一面観音龕(部分) 中国陝西省西安宝慶寺 唐時代・8世紀 細川護立氏寄贈

1階 1室

2022年4月26日(火) ~ 2023年4月23日(日)

インドから中国に仏教が伝わったのは紀元前後頃とされます。その後、南北朝時代に入ると、国家的な規模で寺院の造営が行なわれるようになり、仏教は中国でも大いに隆盛しました。この展示では、最新の研究成果を反映させ、中国彫刻の最盛期である南北朝時代から唐時代にかけての石仏をご覧いただきます。

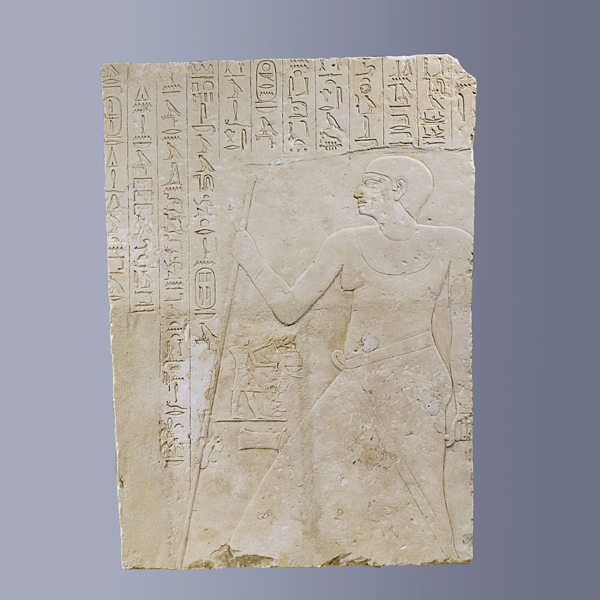

イニ像浮彫 エジプト、サッカーラ出土 古王国時代(第6王朝)・前23世紀頃

2階 3室

2022年10月18日(火) ~ 2023年1月15日(日)

人類最古の文明揺籃の地として知られる西アジアとエジプト、東地中海地域の古代美術と考古資料を中心に紹介します。エジプト美術では先王朝時代の石器や土器などを展示するほか、シャブティや神像などの副葬品を紹介します。東地中海地域と西アジアの美術では、シリアとイラクの出土品や土偶、さまざまな技法で製作された古代ガラス器を展示します。

如来坐像

パキスタン・ガンダーラ

クシャーン朝・2~3世紀

2階 3室

2022年7月5日(火) ~ 2023年7月2日(日)

北インドではクシャーン朝(1~3世紀)に仏教美術が隆盛しました。1世紀頃にガンダーラ、マトゥラーにおいて相次いで仏像の制作が始まり、また、ガンダーラでは仏陀の生涯をつづった仏伝美術が盛んとなります。ここではクシャーン朝のガンダーラ美術を中心に、インドのヒンドゥー教美術なども紹介します。

ドロナ 中国・キジル石窟第224窟 大谷探検隊将来品 唐時代・7世紀

2階 3室

2022年10月25日(火) ~ 2022年12月11日(日)

20世紀初頭にシルクロードを探検した大谷探検隊の将来品を中心に展示を行います。今回は、トルファンのアスターナ・カラホージャ古墓群から出土した樹下人物図、ベゼクリク石窟の壁画、クチャのスバシ出土と伝わる舎利容器、キジル石窟の壁画、ホータンの如来像頭部などを展示し、西域北道のクチャやトルファン、西域南道のホータンの文化をそれぞれ紹介します。

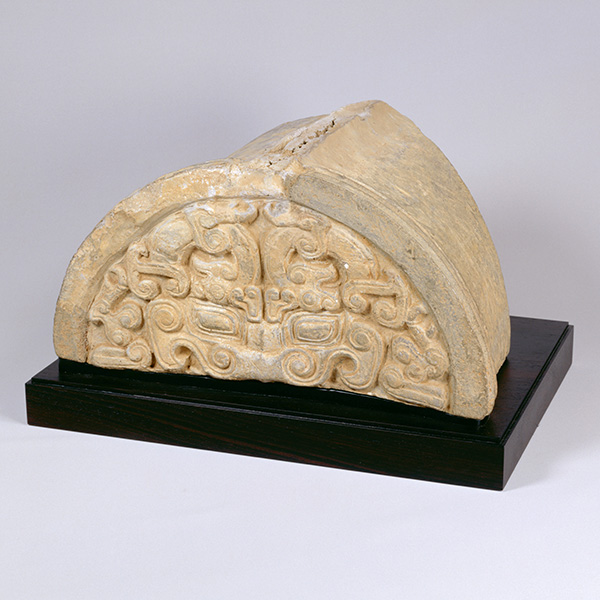

饕餮文瓦 中国 戦国時代(燕)・前5~前4世紀

3階 4室

2022年11月15日(火) ~ 2023年5月14日(日)

東洋館4室から5室にかけて、中国文明の形成と発展の過程を土器、玉器、出土文字資料、青銅器などの展示によってたどります。一連の中国文明関連の展示の冒頭を飾る「中国文明のはじまり」では、黄土高原に興った彩陶や中国北方の多彩な石器群から文明のあけぼのを垣間見ることができます。また、殷時代の甲骨文字や骨器、玉器・貨幣などを紹介するほか、白陶・紅陶・黒陶といった単色の土器を紹介します。

蟠螭文鎛

中国 戦国時代・前5世紀 坂本キク氏寄贈

3階 5室

2022年11月29日(火) ~ 2023年3月19日(日)

殷時代から漢時代の青銅器を中心に、先祖の祭礼に用いた容器や楽器のほか、武器や馬具、銅鏡を展示します。今回は漢時代の青銅容器や金銅製の車馬具を紹介するとともに、中央の曲面ケースでは、殷時代から清時代にいたる器物を通覧し、美意識の変化をよみときます。

緑釉井戸

中国 後漢時代・2~3世紀 横河民輔氏寄贈

3階 5室

2022年11月29日(火) ~ 2023年2月19日(日)

戦国時代以降、中国文明が成熟していくに従い、王侯貴族は土を丘のように盛った墳墓を営み、その地下には死者の生活を支える家財の模型(明器)や人形(俑)などを大量に供えるようになりました。今回は、1のケースでは後漢時代を中心とする緑釉の明器を展示し、2と3のケースでは後漢から三国時代にかけて明器、貯蔵器として台頭する青磁に着目し、古越磁や南方産の特色ある作品を紹介します。

青緑釉黒彩鉢 シリア、ラッカ アイユーブ朝・13世紀

3階 5室

2022年10月4日(火) ~ 2023年1月22日(日)

イスラーム陶器とは、ここではおよそ9世紀から17世紀にかけて、現在のイラン、イラク、シリア、トルコ、エジプトを中心とした地域で焼かれたやきものを指します。藍釉や白釉、緑釉を掛け、三彩や釉下彩、線刻など多様な技法を駆使して華やかな装飾を施したそれらは、中国やヨーロッパの製陶との強い相関性を持ち、注目を集めるものです。日本では1920~30年代頃より収集がはじまりますが、東京国立博物館にはその草創期を支えた作品をはじめ、貴重なコレクションが収蔵されています。本特集は、イスラーム陶器をまとめて展示する初めての試みであり、開館150年という重要な機会に、その収蔵経緯とともにコレクションの意義について紹介します。

垂飾平絹綾夾纈羅裂縫い合わせ(部分)

中国・敦煌 莫高窟 大谷探検隊将来品 曹氏帰義軍期敦煌・9~10世紀

3階 5室

2022年9月21日(水) ~ 2022年12月4日(日)

当館所蔵の大谷探検隊将来の出土染織品をご紹介します。裂はガラス板に挟まれて保管されています。そのガラス面の付箋には、現在の中国・甘粛省敦煌や新疆ウイグル自治区トルファン(吐魯番)などの出土地が記されており、シルクロードに沿って発達したオアシス都市の染織文化をうかがい知ることができます。これらは吉川小一郎(1885-1978)、橘瑞超(1890-1968)が率いた 、いわゆる第3次探検隊の収集品です。敦煌莫高窟での収集品では仏教荘厳にかかわる染織品が、トルファン出土品では埋葬されていた被葬者の衣服残欠が多くを占めています。ほとんどが断片の状態ではありますが、6 世紀から10 世紀の染織品が残されていることは奇跡的なことです。

この特集では出土地別に裂を展示します。ひとつひとつの裂から読みとれる多彩な染織の技術や文様だけでなく、推定される当初の姿や用途にも注目します。ユーラシア大陸の東西をつなぐ要所として発展した当時の敦煌、トルファンの文化を感じていただきながら、大谷探検隊によって発見された古代裂の旅をいっしょにたどっていきましょう。

3階 6室

2022年9月21日(水) ~ 2024年3月31日(日)

今日の運勢、相性占い、手相、姓名判断など、日本人にとって、現在でも占いは、とても身近なものではないでしょうか。占いは古来から、アジアの国々 でも、 人々の暮らしに息づいていたようです。その国の信仰、思想、天文学あるいは統計学にも基づいて、占いは発展していきました。

このコーナーでは、そんな占いの一部を皆様に体験していただこうと思います。東洋館をめぐる旅の途中に、オアシスで一息ついて、旅の行方を占ってみてくだ さい。また、あまり良い結果がでなかったとしても、がっかりしないでください。ラッキーアイテムのスタンプを用意していますので、運を良いほうに転じて、 楽しい旅を続けてください。

画像石西王母/馬車/狩猟(部分) 中国山東省晋陽山慈雲寺天王殿 後漢時代・1~2世紀

4階 7室

2022年4月12日(火) ~ 2023年4月16日(日)

後漢時代(1~2世紀)の中国山東省や河南省南部等では墓の上に祠(ほこら)を、地下には棺などを置く部屋である墓室を石で作りました。祠や墓室の壁、柱、梁などの表面には、先祖を祭るために当時の世界観、故事、生活の様子などを彫刻して飾りました。画像石と呼ばれるこれらの石刻画芸術は中国の様々な地域で流行しましたが、ここではとくに画題が豊富で優品の多い山東省の作品を一堂に集めて展示します。

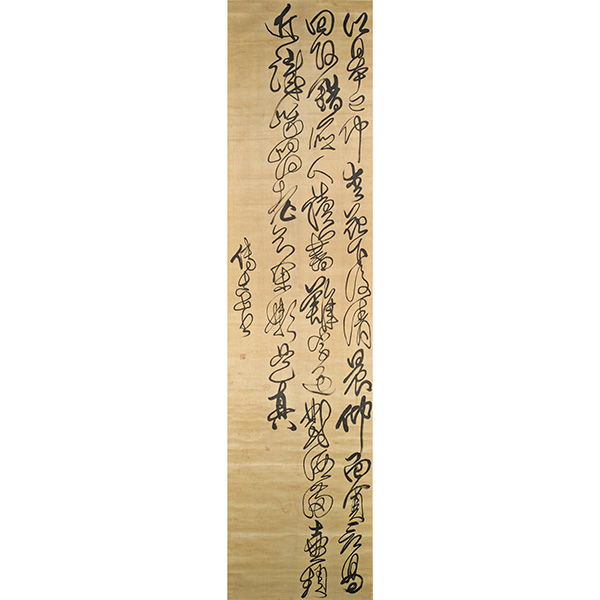

草書五言律詩軸 傅山筆 中国 清時代・17世紀

[展示期間:2022年12月20日(火)~]

4階 8室

2022年11月15日(火) ~ 2023年1月29日(日)

明末清初(みんまつしんしょ)(17世紀前後)は、漢民族が統治する明(1368~1644)から満州族による清(1616~1912)へと王朝が交替した激動の時代です。明朝に仕えた漢民族の知識人は、王朝の滅亡に際して、自らの立場の選択を迫られました。明と運命をともにして殉じた烈士(れっし)、清には仕えず抵抗の姿勢を貫き、明への忠節を尽くした遺民(いみん)、清に降伏して明清両朝に仕えた弐臣(じしん)。彼らは不安定な社会情勢のなか、それぞれの立場で葛藤を抱えながら、強烈な個性を発揮した優れた書画作品に、想いを昇華させました。つまり、清朝初期においても、主な文化の担い手は、漢民族の知識人だったのです。

また、金箋(きんせん)などの紙や絖(ぬめ)などの滑らかで光沢のある絹織物の使用、縦長の大きな長条幅(ちょうじょうふく)や扇面(せんめん)などの画面形式の流行もこの時期の特徴です。明末清初の書画には、古典の様式をふまえながらも、こうした材質、形式を効果的に活かした、新奇な作風を築いたものが少なくありません。ここでは、行草書や山水図の作例を中心に展示し、明末清初の文化を彩る個性的な書画とその作者を紹介します。

雲龍堆黒合子 中国 南宋時代・13世紀

5階 9室

2022年10月4日(火) ~ 2022年12月25日(日)

中国漆工は新石器時代にさかのぼる古い歴史をもち、その装飾技法として、塗り重ねた漆を彫刻する彫漆、貝殻を成形して器体に貼付する螺鈿、漆器に文様を彫って金箔を充填する鎗金、文様部に色漆を施して線彫りの輪郭をほどこす存星などがあります。その文様も、山水・花鳥・楼閣人物といった絵画的文様や、唐草文が抽象的に発達した屈輪文のほか、黒漆や朱漆を塗るばかりで器形を美しく表現する無文漆器など多種多様です。今回は宋時代の彫漆、明の嘉靖年間のユニークな意匠の漆器、清時代の吉祥意匠の漆器を紹介します。

饕餮七宝卣 中国 清時代・19世紀 神谷伝兵衛氏寄贈

5階 9室

2022年10月4日(火) ~ 2022年12月25日(日)

中国・清時代にはさまざまな材質・技法の工芸品がつくられた。それらはいずれも精緻な技巧と清雅な作風に特色があります。今回の展示では各種の工芸の中から、七宝と白玉器を展示します。

金象嵌銅魁

伝朝鮮中和出土 三国時代(高句麗)・4世紀 小倉コレクション保存会寄贈

5階 10室

2022年11月22日(火) ~ 2023年5月21日(日)

朝鮮半島の青銅器時代・初期鉄器時代の作品を中心に、朝鮮半島の考古資料を展示します。石製や青銅製の武器、高度な鋳造技術によって作られた獣文飾板などにより、朝鮮半島に有力者が成長していく様をご覧ください。また、漢王朝が朝鮮半島北部に楽浪郡を設置した時期に築かれた貞柏里227号墳の出土遺物を紹介します。

重要文化財 銅製鐎斗

伝韓国陜川出土 三国時代・6世紀 小倉コレクション保存会寄贈

5階 10室

2022年11月22日(火) ~ 2023年5月21日(日)

朝鮮半島の三国時代に、各地の有力者が覇を競った様を装身具・武器・馬具などを通じて概観します。青銅器時代に各地に生まれた有力者たちは、北の高句麗、西南の百済、東南の新羅、南の加耶諸国(~562年)という勢力にまとまり、それらは金・銀・銅・鉄・ガラス・ヒスイなどの素材を駆使し、それぞれに地域性豊かな装身具、武器、馬具、土器、瓦などを生産しました。今回は、王たちの権威を示す金銅製の馬具など、当館を代表する朝鮮考古資料を展示します。また、中央のステージ4には高麗時代の重臣である崔忠献の墓誌を展示します。

白磁梅蝶文八角水注

朝鮮 朝鮮時代・19世紀 小倉コレクション保存会寄贈

5階 10室

2022年11月22日(火) ~ 2023年5月21日(日)

原三国時代から朝鮮時代までの陶磁史を概観します。朝鮮半島では原三国時代に楽浪の影響を受けて製陶技術が発達し、三国時代には各地で覇を競う有力者の成長と相俟って、地域ごとに多様な形態の土器が作られるようになりました。やがて高麗時代には中国の影響のもとに青磁の生産が始まり、独自の様式が完成します。続く朝鮮時代になると粉青沙器や白磁など多様な陶磁器が焼かれるようになりました。今回の展示では、ケース3において三国時代の新羅を中心とする土偶や装飾土器を、また小倉武之助が収集し、当館に寄贈された小倉コレクションに焦点を当てて高麗から朝鮮時代の陶磁史の流れを紹介します。

五鈷鈴 朝鮮 高麗時代・14世紀 小倉コレクション保存会寄贈

5階 10室

2022年10月12日(水) ~ 2023年4月9日(日)

朝鮮半島に仏教が伝わったのは、三国時代の4世紀から5世紀です。ここでは、主に三国時代から統一新羅、高麗時代の金銅仏、瓦磚などを展示します。今回は特に高麗時代の仏具や法具にも焦点をあてます。

蛙 朝鮮 朝鮮時代・19世紀 塚越正明氏寄贈

5階 10室

2022年10月25日(火) ~ 2023年1月29日(日)

朝鮮王朝時代の両班階級の人々の生活文化を紹介します。壁面ケースでは婚礼道具の刺繍屛風や女性の衣裳、家具を展示します。独立ケースでは木製の食器、パンサンギと酒器、また水滴や煙管など両班が使用した身近な道具を紹介します。

ナーガ上のガルダ

カンボジア・バプーオン入口と象のテラス フランス極東学院交換品 アンコール時代・12~13世紀

地下 11室

2022年4月5日(火) ~ 2023年4月9日(日)

現在のカンボジアにおいて、9世紀初頭から600年余り続いたアンコール王朝の時代には、クメール族による独特の美術様式が完成しました。中でも11世紀末から12世紀にかけて造られたアンコール・ワットがその最盛期です。この部屋では10~13世紀にアンコールの寺院を飾った仏教およびヒンドゥー教の彫像、浮彫の建築装飾をはじめとする石造彫刻を展示します。いずれも第2次世界大戦中におこなわれた、フランス極東学院との交換品です。

如来立像 タイ ドヴァーラヴァティー時代・7~8世紀

地下 12室

2022年4月5日(火) ~ 2023年4月9日(日)

インドシナ半島やインドネシアでは、古代よりインドの影響を受けて仏教やヒンドゥー教の彫像が数多く制作されました。それらはいずれも地域特有の発展をとげ、独自の美術様式が花開きました。ここでは、インドネシア、カンボジア、タイ、ミャンマーの仏教像、ヒンドゥー教像を、金銅像を中心に展示します。

人形銅器 伝インド、ウッタル・プラデシュ出土 埋蔵銅器文化・前1500年頃

地下 12室

2022年4月5日(火) ~ 2023年4月9日(日)

60万年以上前に遡る前期旧石器時代の楔形石器や、インダス文明滅亡後の前2千年紀に栄えた埋蔵銅器文化の銅器はいずれもインドからもたらされた希少な考古資料です。これらの展示を通してインドの先史時代と古代の文化を紹介します。

また、タイ北東部のバンチェン地方ではおもに前3~後2世紀に武器や装身具を主体とする青銅器の文化が栄えました。当館が収蔵する500点以上のバンチェン出土品から選りすぐった優品を中心に、東南アジア各地からもたらされた多様な考古資料を一堂に集めて展示します。

重要美術品 青花魚藻文大皿

ベトナム 岡野繁蔵旧蔵 15~16世紀

地下 12室

2022年8月2日(火) ~ 2023年4月2日(日)

東京国立博物館が所蔵する実業家岡野繁蔵旧蔵品を中心に、東南アジアのカンボジア、タイ、ベトナムでつくられた陶磁器を紹介します。また、クメールでつくられた独特な器形が特徴的な金属器もとりあげます。

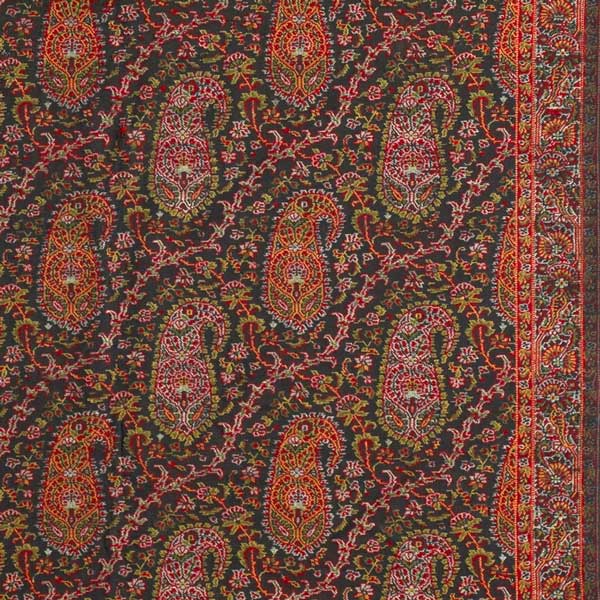

カシミヤ・ショール黒地ペイズリー蔓草文様綴織(部分) インド・カシミール 19世紀

地下 13室

2022年9月21日(水) ~ 2022年12月4日(日)

インド北西部・カシミール地方に生育するカシミヤ山羊からは、上質な毛糸が生産されました。それを染色し、緻密な文様を綴織で表したカシミヤ・ショールは、インド・ムガル朝の貴族のみならず、18世紀にはヨーロッパでも人気を博しました。その需要に応えるため、織りを模した刺繡のショールが登場し、さらに、イラン・ケルマン地方でも製作されるようになります。本展では、これらの作品からカシミヤ・ショールの展開を追います。あわせて、カシミヤ・ショールを愛好したインド・ムガル朝やイラン・サファヴィー朝の装束や錦も展示することで、同時代のアジアの宮廷文化を紹介します。

物憂げなナーイカ(ナーイカ・ベーダ) 地方カーングラー派インド 19世紀前半

地下 13室

2022年11月22日(火) ~ 2022年12月18日(日)

インドでは、インド神話や、シヴァ神、ヴィシュヌ神などのヒンドゥー教の神々、王の肖像や歴史的なエピソード、男女の恋愛などさまざまなテーマを緻密なタッチと鮮やかな色彩で描いた、細密画とよばれる絵画のジャンルが発達しました。今回は、インドで「ヒーロー」を意味する「ナーヤカ」と「ヒロイン」を意味する「ナーイカ」の間に表現された恋愛をテーマに細密画を展示します。

女性像(クラプ) メラネシア、ニューアイルランド島 19世紀後半 吉島辰寧氏寄贈

地下 13室

2022年10月25日(火) ~ 2023年1月15日(日)

南太平洋の南西にあるメラネシアでは、先祖の霊や精霊が崇められ、その姿を表した偶像が盛んに作られました。ここでは、ワニの木彫や精霊の仮面など、メラネシアのなかでもとくに個性の強いニューギニア島北東部からビスマルク諸島にかけての彫刻を展示します。