平成館 企画展示室

2025年7月23日(水) ~ 2025年8月31日(日)

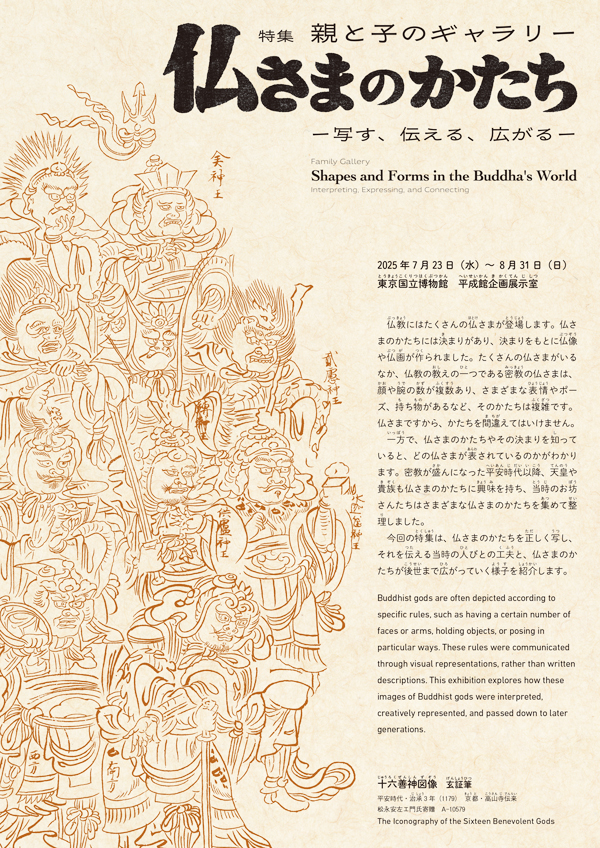

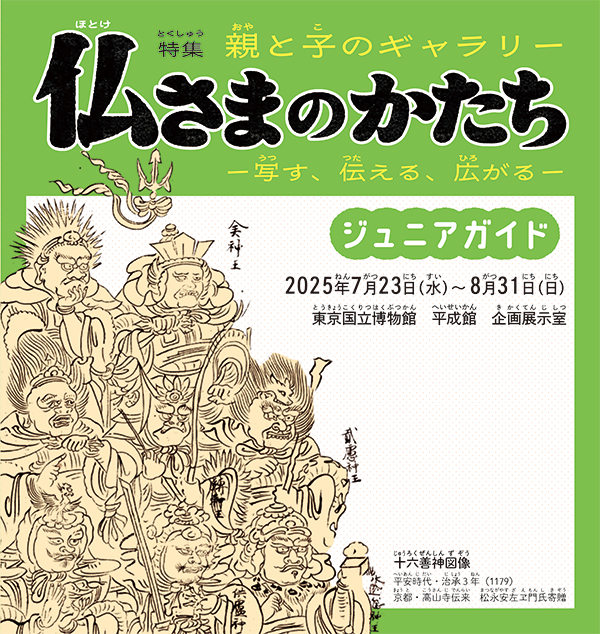

仏教にはたくさんの仏さまが登場します。仏さまのかたちには決まりがあり、決まりをもとに仏像や仏画が作られました。たくさんの仏さまがいるなか、仏教の教えの一つである密教の仏さまは、顔や腕の数が複数あり、さまざまな表情やポーズ、持ち物があるなど、そのかたちは複雑です。仏さまですから、かたちを間違えてはいけません。

一方で、仏さまのかたちやその決まりを知っていると、どの仏さまが表されているのかがわかります。密教が盛んになった平安時代以降、天皇や貴族も仏さまのかたちに興味を持ち、当時のお坊さんたちはさまざまな仏さまのかたちを集めて整理しました。それらは「図像集」と呼ばれます。いわば仏像事典です。「図像」とは仏さまのかたちのことで、多くが墨の輪郭線のみで描いた「白描」という表現手法が用いられました。「白描図像」には、仏像事典のように編集されたものや、仏像や仏画の下絵の役割を持ったものがあり、お寺では経典とともに大切に守り伝えられてきました。

今回の特集展示では、仏さまのかたちを正しく写し、それを伝える当時の人びとの工夫と、仏さまのかたちが後世まで広がっていく様子をご紹介します。