展覧会のみどころ

第1部 東京国立博物館の国宝

現在、国宝に指定されている美術工芸品は全国に902件あります。東京国立博物館ではその約1割となる89件を所蔵し、日本最大の国宝コレクションを誇ります。第1部では、この国宝89件すべてを会期中に公開します。

(注)会期中、一部作品の展示替えを行います。作品名、展示期間等の作品情報については、展覧会公式サイト・展示構成ページにある「国宝89件一覧(PDF)」、または同ページにある作品画像をクリックしてご確認いただけます。

国宝89件一覧(展覧会公式サイト・展示構成のページに移動します)

2022年12月5日追記:会期延長期間中の展示作品については、出品作品リストをご確認ください。

第1部展示風景(2022年10月17日撮影)

第1部展示風景(2022年10月17日撮影)

第2部 東京国立博物館の150年

東京国立博物館は、150年という日本でもっとも長い歴史をもつ博物館です。第2部では明治から令和にいたる博物館150年の歩みを3期に分け、それぞれの時代に収蔵された作品や関連資料を通して東京国立博物館のこれまでと現在、そしてこれからを展望します。

第1章 博物館の誕生

第2章 皇室と博物館

第3章 新たな博物館へ

第1章 博物館の誕生(1872~1885)

東京国立博物館は、明治5年(1872)に旧湯島聖堂大成殿で開催された博覧会を機に誕生しました。その目的は、博覧会を通して日本の近代化を図ると共に、日本の文化力を国内外に発信すること、そして急激な西欧化で危機的状況にあった文化財を守ることであり、博物館に加え、植物園、動物園、図書館の機能を備えた総合博物館を目指した壮大なものでした。明治15年(1882)、この日本初の近代総合博物館は、上野公園の現在地へ拠点を移し、その活動を本格化させます。

重要文化財 鷲置物

鈴木長吉作 明治25年(1892) シカゴ・コロンブス世界博覧会事務局寄贈

明治26年(1893)に米国で開催されたシカゴ・コロンブス世界博覧会に出品された後に当館に入りました。蠟型鋳造を得意とし、輸出工芸品の製作に腕を振るった鈴木長吉の代表作です。

見返り美人図

菱川師宣筆 江戸時代・17世紀

展示期間:2022年10月18日(火)~11月13日(日)

鮮やかな振袖の美人が、ふと振り返る瞬間を描いています。切手になったことでも有名な作品です。師宣の描く美人は「師宣の美女こそ江戸女」と賞賛され、とても人気でした。

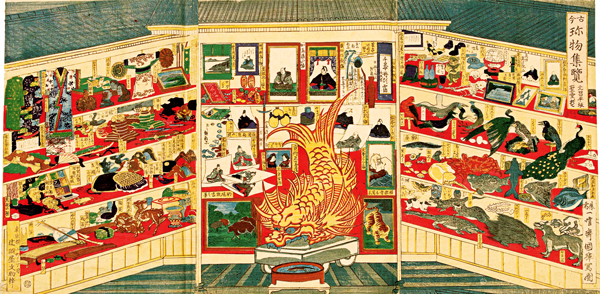

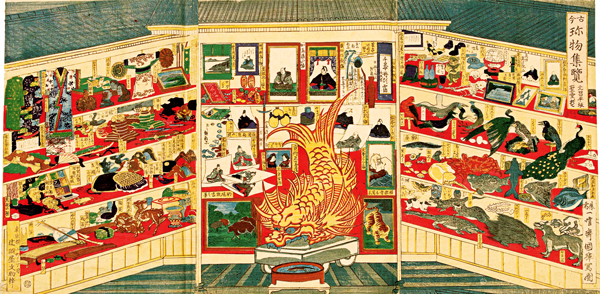

「古今珎物集覧」と湯島聖堂博覧会の再現

湯島聖堂博覧会の様子を描いた「古今珎物集覧」。絵画、書跡、楽器、陶磁器、甲冑、刀剣などの美術工芸品に加え、動植物の標本や剝製など、全国から集められた様々なものが所狭しと並べられています。

本展では、実際に展示された作品の一部と共に、もっとも人気だった名古屋城金鯱の実物大レプリカを展示して、当時の雰囲気を再現します。

古今珎物集覧 一曜斎国輝筆 明治5年(1872)

第2章 皇室と博物館(1886~1946)

明治19年(1886)、博物館は宮内省所管となり、3年後に「帝国博物館」、さらに11年後に「東京帝室博物館」と改称されます。国家の文化的象徴、さらには皇室の宝物を守る美の殿堂と位置付けられ、歴史・美術博物館としての性格を強めていきます。この帝室博物館の時代に、関東大震災による本館の損壊と復興、戦争による文化財の疎開という大きな出来事を経験すると共に、収蔵品や調査研究の充実が図られ、現在に続く博物館活動の基礎が築かれました。

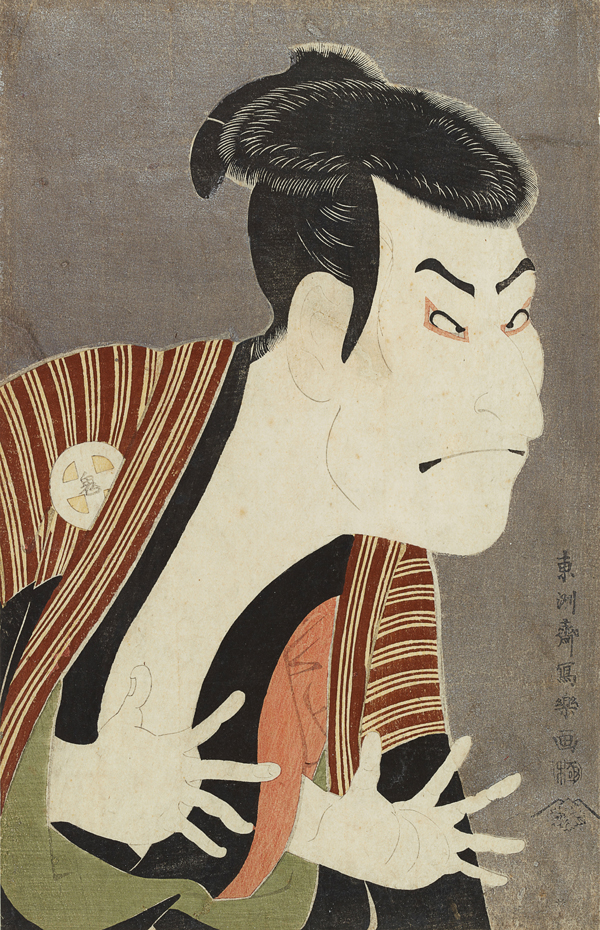

重要文化財 三代目大谷鬼次の江戸兵衛

東洲斎写楽筆 江戸時代・寛政6年(1794)

展示期間:2022年10月18日(火)~11月13日(日)

実業家松方幸次郎収集の浮世絵版画(松方コレクション)は、パリの宝石商アンリ・ヴェヴェールの一大コレクションを購入したもので、当館の浮世絵の中核をなしています。

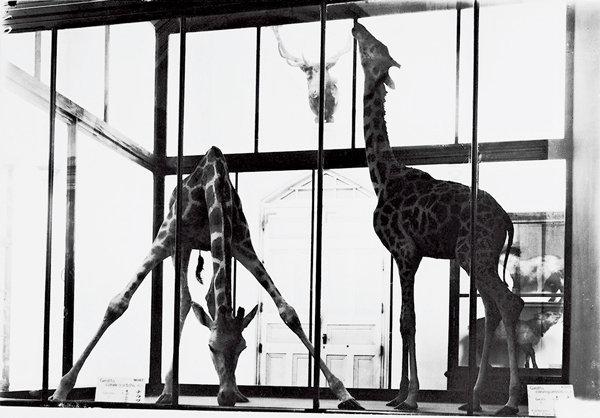

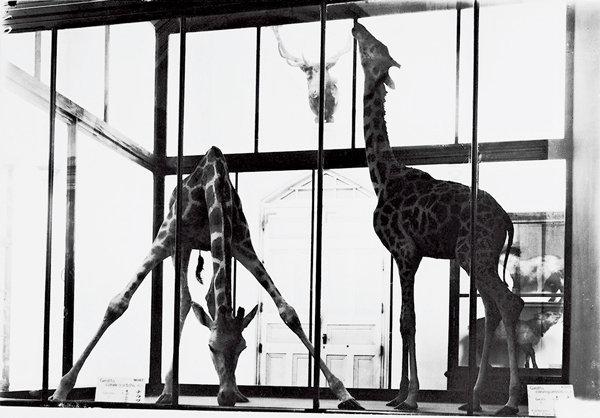

天産部と「キリン剝製」里帰り

東京帝室博物館時代に天産(自然史)資料として展示されていた2頭のキリン剝製標本。実は明治40年(1907)にはじめて生きたまま日本にやってきたキリンです。

左がオスで名前は「ファンジ」、右がメスで「グレー」といい、上野動物園で人々の人気を集めました。

本展では、現存する「ファンジ」の剝製標本(国立科学博物館蔵)を約100年ぶりに里帰り展示します。

当時の天産(自然史)資料のキリン展示の様子。左が「ファンジ」。

第3章 新たな博物館へ(1947~2022)

終戦後の昭和22年(1947)、当館は国民の博物館として新たな一歩を踏み出しました。そして今日まで、組織の拡充と改編、施設の増改築を重ねつつ、変わることなく文化財の収集保存、展示公開、調査研究に取り組むと共に、最新技術の導入、新たな研究領域の開発、文化財活用の充実など、つねに社会や時代の変化に応じた博物館活動に挑戦しています。今この時も変わることなく変わり続ける新たな博物館、それが東京国立博物館なのです。

重要文化財 遮光器土偶

縄文時代・前1000~前400年 青森県つがる市木造亀ヶ岡出土

明治20年(1887)、学界にはじめて紹介されました。この土偶は縄文時代の人々の豊穣や子孫繁栄を願う儀礼や信仰を考える上で重要なものであると共に、当時の造形美を代表するものです。

重要文化财 伝源頼朝坐像

鎌倉時代・13~14世紀

鎌倉幕府を開いた初代将軍・源頼朝として伝わる肖像彫刻です。強ばった装束に身をつつんで正面を見すえる姿は、武人にふさわしい威厳をたたえています。

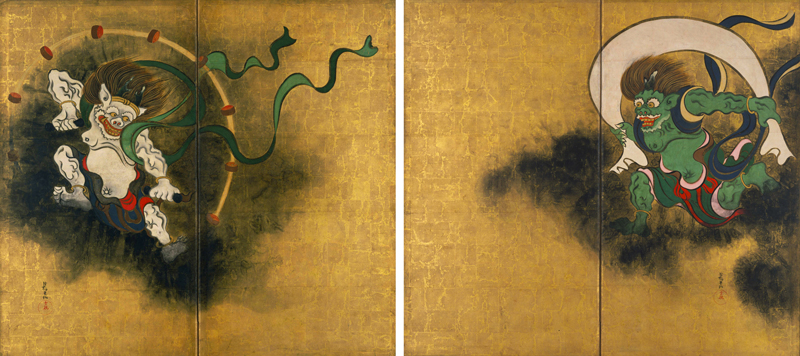

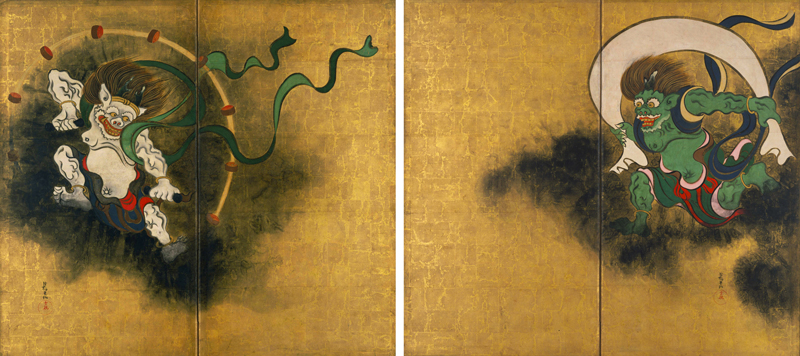

重要文化財 風神雷神図屛風

尾形光琳筆 江戸時代・18世紀

展示期間:2022年10月18日(火)~11月13日(日)

天空を疾走する風神と、雷鳴を轟かせる雷神が視線を交錯させる緻密に計算されたレイアウトです。光琳の斬新なデザイン感覚は、京都の人々にたいへんよろこばれました。

重要文化財 夏秋草図屛風

酒井抱一筆 江戸時代・19世紀

展示期間:2022年11月15日(火)~12月11日(日)

もともと光琳の「風神雷神図」の裏に描かれた作品です。「雷神」の裏に夏草が夕立に打たれ、「風神」には風に吹かれる秋草を描いて、雨風を司る神々に呼応させています。

新収蔵の金剛力士立像を初お披露目

金剛力士は口を開いた阿形と口を閉じた吽形の一対からなる仏教の守護神で、寺院の入り口の門の左右に置かれることが一般的です。

この2体はかつて滋賀県の寺院に安置されていましたが、昭和9年(1934)の室戸台風で大破しました。

その後、近年の修理をへて、令和4年、新たに当館の所蔵品に加わり、本展ではじめて公開することになります。

金剛力士立像 平安時代・12世紀