1089ブログ「最澄と天台宗のすべて」 展覧会の見どころなどを紹介しています。

東京国立博物館資料館 伝教大師1200年大遠忌記念 特別展「最澄と天台宗のすべて」関連図書コーナー設置

展覧会のみどころ

第1章 最澄と天台宗の始まり―祖師ゆかりの名宝

第2章 教えのつらなり―最澄の弟子たち

第3章 全国への広まり―各地に伝わる天台の至宝

第4章 信仰の高まり―天台美術の精華

第5章 教学の深まり―天台思想が生んだ多様な文化

第6章 現代へのつながり―江戸時代の天台宗

第1章 最澄と天台宗の始まり―祖師ゆかりの名宝

『法華経』を根本経典とする天台の教えは、中国・隋時代の天台大師智顗(てんだいだいしちぎ、538~597)によって大成されました。鑑真が日本にもたらした経典から智顗の教えを学んだ伝教大師最澄(でんぎょうだいしさいちょう、767~822)は、比叡山延暦寺を創建し、その後研鑽を深めるために中国に渡ります。帰国後、日本で天台宗が公認され、従来の南都諸寺院との違いを鮮明にしながら、独自性を打ち出していきます。波乱に満ちた最澄の足跡を、ゆかりの名宝からたどります。

|

重要文化財 薬師如来立像

平安時代・11世紀

京都・法界寺蔵

京都市の郊外、平等院のある宇治に近い日野の法界寺で、厨子の奥深くに守られてきた平安の秘仏。延暦寺の総本堂、根本中堂に安置される、最澄作の秘仏本尊の薬師如来像に近い姿と考えられており、数多く造られた模刻像の一つと言えます。像内に最澄自作の薬師像を納めていた最澄にゆかりの深い像です。

|

画像提供:東京文化財研究所 |

国宝 聖徳太子及び天台高僧像 十幅のうち 最澄

平安時代・11世紀 兵庫・一乗寺蔵

[展示期間 10月12日(火)~11月7日(日)]

国宝「聖徳太子及び天台高僧像」は現存最古の最澄の肖像画を含む、インド・中国・日本の天台ゆかりの人物たちを描いた大変貴重な平安絵画です。

10幅すべてが展示されるのは東京会場のみで、展示期間は下記の通りです。11月2日(火)~11月7日(日)の6日間限定で10幅を同時公開します。

全期間=慧文、灌頂

10月12日(火)~11月7日(日)=最澄、円仁、龍樹、善無畏

11月2日(火)~11月21日(日)=智顗、慧思、湛然、聖徳太子

|

国宝 光定戒牒

嵯峨天皇宸筆 平安時代・弘仁14年(823)

滋賀・延暦寺蔵

空海とならび称される三筆の一人、嵯峨(さが)天皇の気品に満ち溢れた風格の書。光定(こうじょう)は最澄の優れた弟子の一人です。戒牒(かいちょう)とは戒(かい)を受けたことを示す公的な証明書のことで、最澄の悲願、大乗戒壇(だいじょうかいだん)の設立に尽力した光定が、そこで初めて授戒が行われたときに下付された証明書です。

展覧会のみどころトップへ

第2章 教えのつらなり―最澄の弟子たち

最澄の後を継いだ慈覚大師円仁(じかくだいしえんにん、794~864)、智証大師円珍(ちしょうだいしえんちん、814~891)は、最澄が中国で学んだ密教を、より本格的なものにするために中国の都、長安を目指しました。彼らによって天台密教の基盤が築かれ、山中の聖地を回る修行、回峰行を創始した相応(そうおう、831~918)や安然(あんねん、841~902~)を経て教学的に体系化されました。本章では、密教を取り入れて独自の展開を見せた日本天台宗の発展をご覧いただきます。

|

重要文化財 不動明王坐像

平安時代・10世紀 滋賀・伊崎寺蔵

天台僧の建立大師相応が創建したと伝えられる、滋賀・伊崎寺の本尊です。下歯で上唇を噛む点や弁髪の先端がまるくまとまる点などの珍しい特徴は、相応が修行中に得たという不動明王の姿を想起させます。

|

展覧会のみどころトップへ

第3章 全国への広まり―各地に伝わる天台の至宝

『法華経』の説く「悟りに至る道は誰にでも開かれている」という思想を重んじた天台の教えは、天台教団が日本全国に広まる礎となりました。なかでも、日本古来より信仰を集めた各地の霊山では、山に宿る神々への信仰に天台教学が取り込まれ、独自の信仰を今日まで伝える地域もあります。本章では、各地に伝わる様々な遺品から、各地域で花開いた天台宗の様相を浮かびあがらせます。

|

重要文化財 薬師如来坐像

平安時代・12世紀 岐阜・願興寺(蟹薬師)蔵

岐阜県可児郡御嵩町の古刹、願興寺の秘仏本尊。東山道の交通の要所に位置し、厚い信仰を集めてきました。最澄の東国布教の際、この地で自刻の薬師如来像を安置したのが寺の始まりとされています。平安時代後期の優品で、日光・月光菩薩立像、2メートルを超える四天王立像(いずれも本展不出品)もまた、かつての寺勢をうかがわせます。

|

展覧会のみどころトップへ

第4章 信仰の高まり―天台美術の精華

10世紀半ば、比叡山中興の祖といわれる慈恵大師(元三大師)良源(じえだいし(がんざんだいし)りょうげん、912~985)が、天皇や藤原氏から厚い信任を得ると、経済的な後ろ盾をもつようになり、天台宗は最盛期を迎えました。一方、弟子の恵心僧都源信(942~1017)は、世俗とは距離を置き、当時の人々に不安をいだかせた末法の世を背景に、『往生要集』を執筆しました。極楽往生を願う浄土教思想を説き、天台教学を取り込んだ天台浄土教を完成させ、多くの人々の支持を得ました。本章では、日本仏教に多大な影響を与えた天台浄土教を中心に、貴族の信仰と結びついた華やかな天台の名宝をご紹介します。

|

重要文化財 阿弥陀如来立像

平安時代・10世紀 京都・真正極楽寺(真如堂)蔵

[展示期間 10月19日(火)~11月3日(水・祝)]

紅葉の名所として知られる京都の真正極楽寺(真如堂)の秘仏本尊。年に一度、お十夜という念仏法要が行われる11月5日~11月15日に厨子の扉が開かれます。最澄の高弟、円仁の作という伝承があり、優しい顔立ちをした平安時代中期の名品で、阿弥陀の立像として造られたことが確かなもっとも古い像です。

|

展覧会のみどころトップへ

第5章 教学の深まり―天台思想が生んだ多様な文化

仏教が人々に浸透するにつれ、万人救済を目指した『法華経』の思想は、法然(1133~1212)や親鸞(1173~1263)、日蓮(1222~1282)など鎌倉新仏教の祖師たちをはぐくみました。一方、比叡山で20年余り学んだ真盛(1443~1495)は、源信が打ち立てた浄土教信仰とならんで戒律を重視し、天台真盛宗の礎を築きました。また、中世の天台宗では、日本の神々は仏が姿を変えたものとする本地垂迹説のもと、比叡山の鎮守である日吉山王社への信仰が盛んになり、山王神道が形成されました。本章では、『法華経』の思想から多様な展開を遂げた、中世天台宗の様相をご覧いただきます。

展覧会のみどころトップへ

第6章 現代へのつながり―江戸時代の天台宗

元亀2年(1571)、比叡山は織田信長による焼き討ちにあい壊滅的な被害を受けますが、豊臣秀吉や徳川将軍家によって復興されました。復興に重要な役割を果たしたのが慈眼大師天海(1536~1643)です。天海は、徳川家康に仕え、没後東照大権現として神となった家康を祀る東照宮や輪王寺を日光山に整備します。一方、江戸には「東の比叡山」東叡山寛永寺を創建し、関東での天台宗発展の基礎を築きました。本章では、江戸文化の一つとして大きな存在感を放つ、徳川将軍家の庇護が生んだ華麗な江戸天台の遺品をご紹介します。

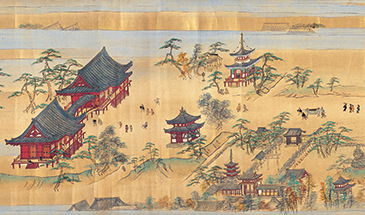

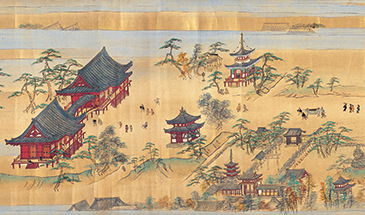

(中巻部分)

(中巻部分)

慈眼大師縁起絵巻

絵=住吉具慶筆・詞書=胤海筆 江戸時代・延宝8年(1680) 東京・寛永寺蔵

[中巻展示期間 10月26日(火)~11月7日(日)]

寛永寺を創建した慈眼大師天海(じげんだいしてんかい)の生涯を描いた絵巻物。下巻に詞書を記した弟子の胤海(いんかい)と、絵巻を描いた住吉具慶(すみよしぐけい)による奥書があり、延宝7年(1679)から翌年にかけて制作されたことがわかります。華麗な彩色と愛らしい人物描写に特徴があり、江戸幕府御用絵師を務めた具慶の基準作として重要な作品です。写真は、寛永寺境内を描いた場面です。

|

重要文化財 慈眼大師(天海)坐像

康音作 江戸時代・寛永17年(1640)

栃木・輪王寺蔵

慈眼大師天海の生前に造られた肖像(寿像)。天海は、徳川家康、秀忠、家光の絶大な帰依を受け、江戸城の鬼門に東叡山寛永寺を創建し、比叡山延暦寺の復興造営に尽力するなど八面六臂の活躍を見せました。寿像ならではの写実性に富み、老いてもなお威厳をまとった迫力のある姿に、天海の力強い生きざまをうかがわせます。

|

展覧会のみどころトップへ

(中巻部分)

(中巻部分)