1089ブログ

踊る埴輪&見返り美人 修理プロジェクト 「埴輪 踊る人々」修理報告 2

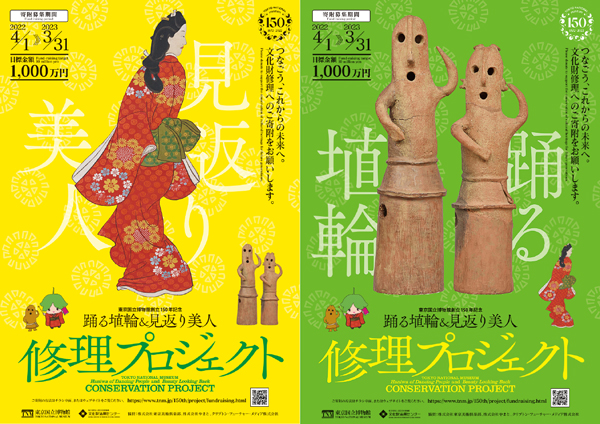

当館を代表する名品「埴輪 踊る人々」と「見返り美人図」を、皆様からの寄附で未来につなぐ「踊る埴輪&見返り美人 修理プロジェクト」。

いただいたご寄附で修理が進む様子をシリーズでお知らせして参ります。

第2回目の今回は修理が進む埴輪 踊る人々について、修理に伴う解体作業の様子をご紹介します。

あれ? 修理するはずなのに解体しちゃうの?

と思われる方もいらっしゃいますでしょうか?

前回のブログ「踊る埴輪&見返り美人 修理プロジェクト 『埴輪 踊る人々』修理報告 1」でもご紹介しましたが、今回の修理では「昭和初期の修理時に施された石膏(せっこう)等の経年劣化」に対応することが目的の一つになっています。

古墳に並べられていた埴輪が、元の形で出土することはまれ。破片となっているものをつなぎ合わせたり、欠損している部分を補うために、石膏や他の接合材料が使われるのですが、使われた材料が劣化したり、剥離してくると作品を安全に取り扱うことが難しくなります。

埴輪 踊る人々の2体についても、各部の接合や腕や頸(くび)、円筒部分の復元に石膏等が使われており、今回の修理は解体を行って古くなった石膏等を除去するところから始まるというわけです。

今回拝見したのは、埴輪のオリジナル部分と石膏による復元部分を切り離したり、石膏を削ったりする作業。

作業前の埴輪を見せていただくと、石膏の劣化状況を調査するために、2体のうち1体の埴輪の腕は既に取り外された状態となっていました。

上の画像の中で腕の部分に見えている白い部分は、昭和初期の修理で使われた石膏です。オリジナル部分と色を合わせるために施されていた補彩も取り除かれ、肩から胴体にかけての旧修理による接合部分も露出しています。

胴体部分などで色が少し濃くなっている理由は、ひびが入っている場所を固定・強化するために今回の作業の前段階でアクリル樹脂が入れられているため。安全に作業を進めるために施されているものですが、修理の進行に合わせて除去されるそうです。

この胴体部分のひびの大きさは、館内の調査でも把握されていたところですが、修理技術者の方から見ても「この状態でよく今までもっていたな…」という印象を受けた、とのこと。

愛らしい顔と姿の裏に、そんな大きな傷を抱えていたなんて…。

今回の修理にご支援をいただいた皆様にあらためて御礼を申し上げます。

さて、関係者でここまでの作業状況や作品の状態を共有し、いよいよ本日の作業開始です。

ここは、百聞は一見に如かず、ということで、実際の解体作業の様子を動画でご覧いただきましょう。

円筒部分の石膏の切除作業(動画)

リューターと呼ばれる小型のドリルのような電動工具によって大胆に進んでいく作業に圧倒されますが、ご安心ください。動画の中で切除されている部分は石膏による復元部分。オリジナルと接合する箇所については後程丁寧に削られていくそうです。

とはいえ、考古担当の研究員でもなかなか見たことのない貴重な作業の様子。私は「なにひとつ邪魔してはならない」と、部屋の隅でそれこそ埴輪のように固まっておりました。

切除作業はまず顔のある前面から。鼻などの表現のある顔を下に向けることはできるだけ避け、はじめに円筒部分の前面を切り離し、その後に内側から後ろ側を切り離すといった手順で進みます。

後ろ側の切除の際には、上の画像のようにクッションと埴輪の間に布を巻いたものが挟み込まれました。これはリューターが埴輪の下に敷かれているクッションを巻き込むことがないようにするための工夫。

かけがえのない文化財を修理する技術者の方が、いかに作品の安全に配慮して作業をされているかが垣間見えます。

切り離された円筒部分がこちら。今回の修理では、石膏ではなくエポキシ樹脂で新たに復元される予定となっています。

今回はもう一つ、先ほど冒頭でご覧いただいた腕部分の石膏を少しずつ削っていく作業も見せていただきました。

腕部分の石膏のはつり作業(動画)

過去の修理によっては、石膏のなかに埴輪の破片が紛れていることもあり、慎重に少しずつ古い石膏を削りながら、オリジナル部分へとにじり寄るように進んでいきます。

X線CT撮影した画像があるなど、事前の情報はあったとしても、もし削りすぎてしまえばやり直しがきかない作業。

石膏を削っていくのは非常に繊細な作業だと、修理技術者もおっしゃられていました。

修理序盤にして、最大の山場ともいえる解体作業。この解体が終わると、クリーニング→破断面などの強化接合へと作業は進み、調査や修理の中で得られた最新の知見を活かしながら復元が行われることになります。

来年春の完了まで、修理作業はまだまだ前半。今後も皆様と一緒に進捗を見守って参りたいと思います。どうぞお楽しみに。

カテゴリ:保存と修理

| 記事URL |

posted by 田村淳朗(総務部) at 2023年06月29日 (木)

踊る埴輪&見返り美人 修理プロジェクト 「埴輪 踊る人々」修理報告 1

東京国立博物館は、創立150年記念事業の一環として、館を代表する名品「埴輪 踊る人々」と「見返り美人図」の文化財修理にかかわる費用を個人や企業から寄附を募るファンドレイジング事業、「踊る埴輪&見返り美人 修理プロジェクト」を、文化財活用センター〈ぶんかつ〉と共同で実施して参りました。

多くの皆様のご協力のもと、たくさんのご支援をいただき、2023年3月31日の寄附受入終了までに、総額で15,396,445円のご寄附が集まりました。皆様のあたたかいご支援に改めて御礼を申し上げます。

「埴輪 踊る人々」と「見返り美人図」の修理に関する費用を上回るご寄附は、すべて東京国立博物館所蔵の文化財の修理費として大切に活用させていただきます。

そして、このプロジェクトは寄附の受入が終了してもまだまだ続きます。

修理対象である2作品のうち、まず「埴輪 踊る人々」が先行して修理に入りました(「見返り美人図」は2023年秋より修理開始予定)。

文化財の修理は、解体などを伴う大がかりな処置を行う「本格修理」と、作品の状態に合わせて最小限の処置を行う「対症修理(応急修理)」に大きく分かれますが、今回「埴輪 踊る人々」に必要なのは「本格修理」。専門の修理技術を持つ館外の修理工房へと、昨年10月に移送されています。

輸送のための梱包の様子

修理に必要な期間は、全ての工程を合わせると約1年半。

2024年春に予定されている修理の完了まで、修理の現場でどのようなことが行われているのか、このブログで皆様にご紹介していきたいと思います。

さて、修理作業の様子を覗く前に、まず今回「埴輪 踊る人々」に必要な修理をおさらいしておきましょう。

まずは作品に入っている亀裂。胴や腕の部分に横向きの亀裂が複数入っています。

さらに石膏の劣化と剥離。

昭和初期の修理時に施された石膏が経年劣化により非常に脆くなっており、一部に剥離が生じている状態です。

館の所蔵する埴輪の中でも知名度の高い作品であることから、他施設から貸出し依頼の多い作品ですが、慎重な取扱いを必要とするため、近年は断念せざるを得ない状況でした。

今回の修理では、解体、旧修理の石膏の除去、クリーニング、亀裂や破断面の強化、接合、欠失部の補てん、補てん箇所の彩色などが行なわれることになっています。旧修理の石膏を除去した部分には劣化しにくい補填材が使用される予定です。

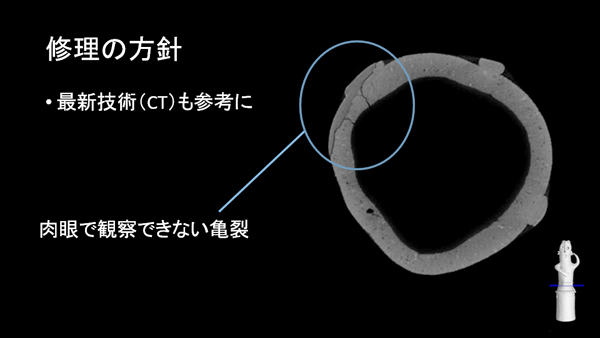

なお、今回の修理はX線CT装置による調査など、最新の技術を基にした知見を活かして行われる計画になっています。

X線CT装置で撮影した「埴輪 踊る人々」の断面画像

上の画像は小さいほうの埴輪の胴回りをCTで撮影した断面画像です。

以前の修理によって石膏で覆われており、表面からは確認しづらいのですが、よく見ると内側のオリジナル部分に亀裂があることが分かります。このように肉眼では観察できない亀裂がCT画像で確認可能となることで、修理に伴って石膏をはがす際に慎重を要する部分が分かるようになったとのこと。

修理はこうした事前の調査によって蓄積したデータをもとに、細かな注意を払いながら進められていきます。

今後もこのブログでは修理の進捗などについて、シリーズでご紹介していきたいと思います。

どうぞお楽しみに。

カテゴリ:保存と修理

| 記事URL |

posted by 田村淳朗(総務部) at 2023年04月29日 (土)

創立150年記念特集 古代染織の保存と修理―50年にわたる取り組み―

法隆寺献納宝物の染織品修理が本格的に始まったのは、今から50年前の昭和47年(1972)からです。

これまでに作品の大きさや状態により8種類の修理方法が開発されてきました。

法隆寺宝物館で展示されている染織品は、この間に修理を行なったものが大部分です。

東京国立博物館が行なっている修理の大部分は、外部の修理業者に依頼しています。

しかし、献納宝物の染織品修理は違うのですよ。

なぜかというと、上代裂(じょうだいぎれ・飛鳥・奈良時代の染織品)の形や技法、文様などを熟知した

職員(客員研究員を含む)でないと、形を復元するのは難しいからです。

したがって、職員が外部の修理技術者とともに実施しているのが特徴です。

3件の修理を例に説明します。

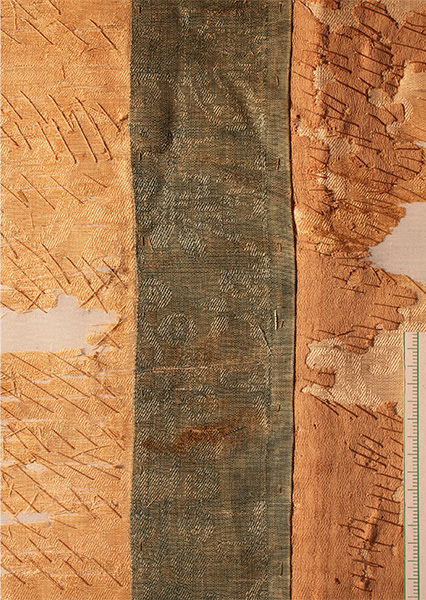

1.広東綾大幡(かんとんあやだいばん)の修理

当初の修理は旧法隆寺宝物館の展示のため、展示効果の高い大形作品が選ばれました。

絹の台裂(だいぎれ)に絹糸で綴じ付ける方法が採用されました。

広東綾大幡など、幡頭(ばんとう)は展示ケースの都合で、幡を吊り下げるための懸緒(かけお)を曲げざるをえませんでした。

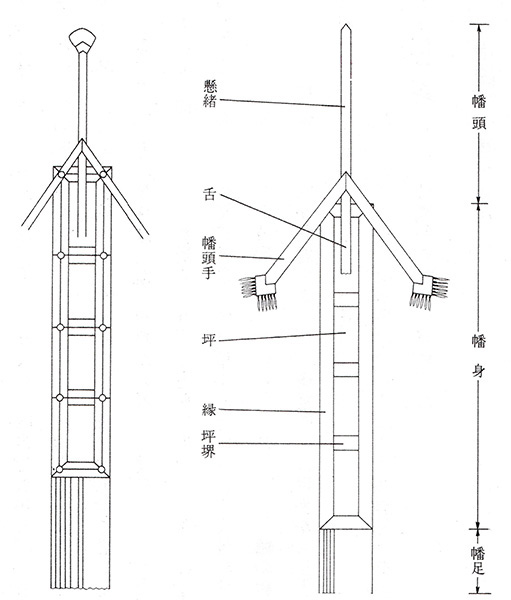

幡(ばん)とは仏菩薩などを供養するために用いられた荘厳具の一つです。仏教の儀式の際に、寺院の内外を飾った旗です。

人体をかたどるように、三角状の幡頭、方形の坪(つぼ)をつないだ幡身(ばんしん)、帯状の幡足(ばんそく)からできています(「幡 各部の名称」図参照)。

幡 各部の名称

広東綾大幡

飛鳥~奈良時代・7~8世紀

幡頭

幡身 第2・3坪

絹糸で細かく縫って綴じ付けていました

その後、裂(きれ)の劣化が進んできたため、幡を解体することにしました。しかし、この幡はあまりに長大なため、まだ解体修理が行なわれていませんので、別な幡で説明いたします。

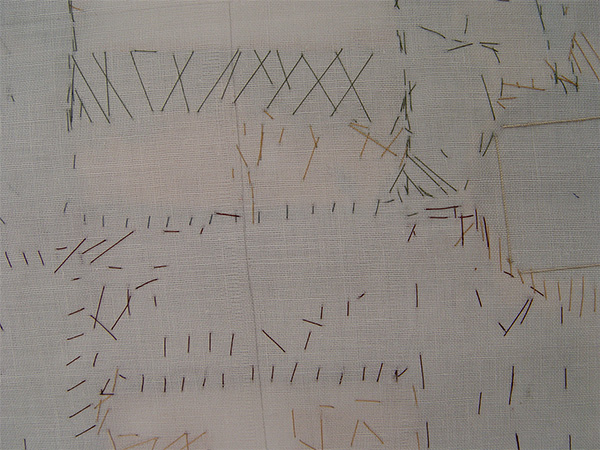

解体には綴じ糸を外さなければなりません。これが想像以上に大変な作業なのです。

何しろ、裏側で綴じ付けの縫い糸を切り、今度は表に返してピンセットで1本ずつ慎重に抜き取らなければなりません。

なかには台裂へ縫い糸が食い込んで、抜けないこともありました。

裏側の綴じ糸の状況 これは別の幡です

―――

やっとのことで綴じ糸を抜き取ったら、今度は幡の解体が待っています。

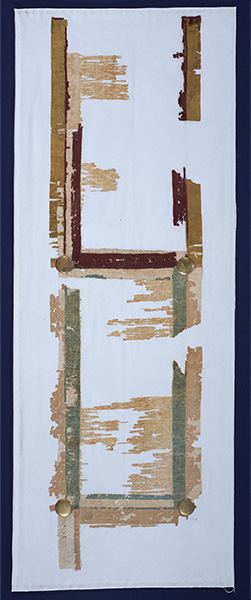

2.蜀江錦綾幡(しょっこうきんあやばん)の修理

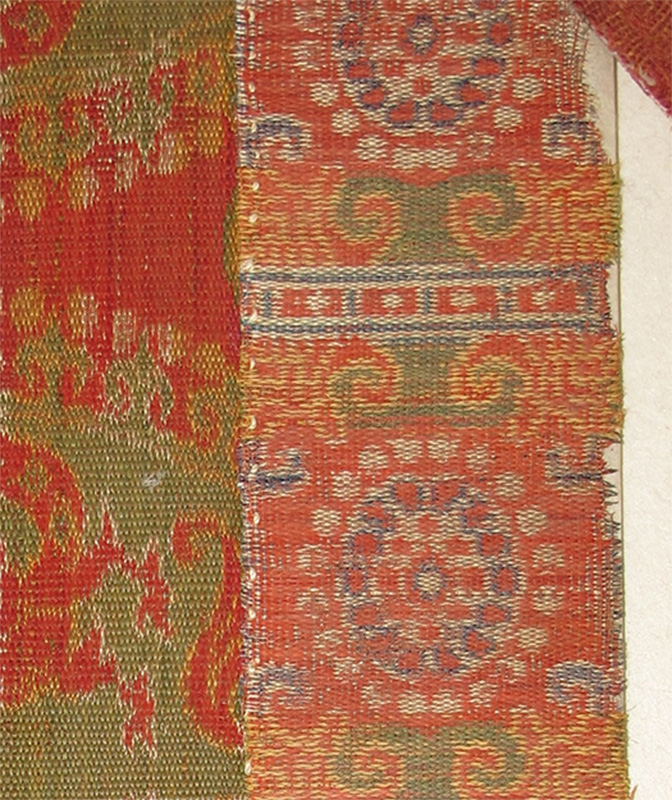

ここでは、今回展示中の献納宝物を代表する色鮮やかな蜀江錦綾幡でご説明しましょう。

解体するには仕立ての縫い糸を外すのですが、縫い糸も当時の貴重な情報源ですから、可能な限り表面に残しました。

解体中には新しい発見がありました。

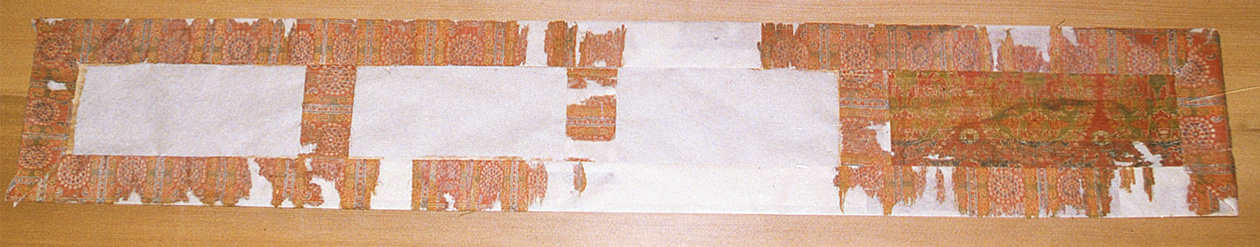

重要文化財 蜀江錦綾幡

飛鳥時代・7世紀

綴じ付け修理後

解体中

下端の裂を外したところ。一部は粉状になっていました。見えないところで劣化が進んでいたのですね

解体中

幡がねじれたりしないように木芯が入っていました

―――

解体して筆とピンセットで経糸・緯糸(よこいと)を揃えながら文様を合わせていきます。

幡身・坪裂(つぼぎれ)と縁(現状は裏面がでています)

幡頭(現状は裏面がでています)

―――

文様を合わせた裂を和紙(楮紙・こうぞし)で裏打ちし、形を組み立てて復元しました。

幡身・坪裂と縁

―――

幡頭を付けて完成です。

なお、幡足は展示の際に配置します。

幡頭と幡身

幡足

解体修理でも、縫い糸は可能な限り表に残しています。かなり細かい縫い目が見て取れます

幡頭部分 欠損部分は楮紙で復元

3.羅道場幡(らのどうじょうばん)の修理

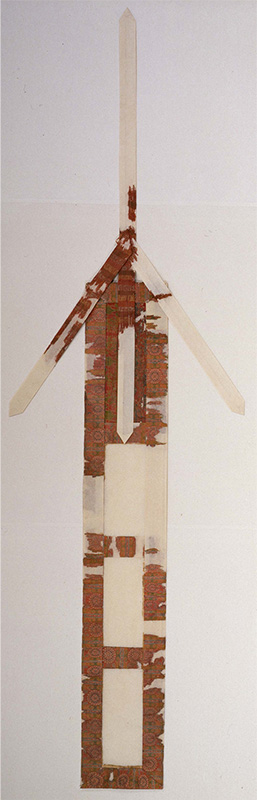

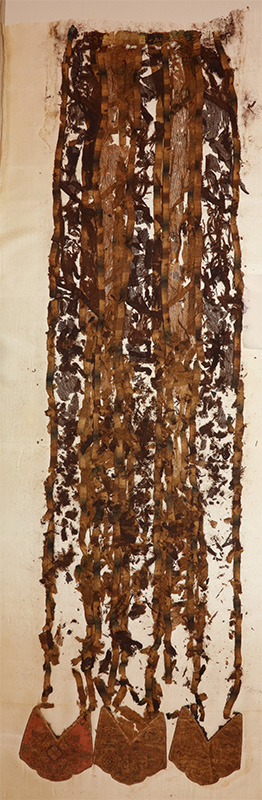

羅道場幡を例に、最近の修理を説明しましょう。

大形の奈良時代の幡で、仕立てられているため厚みが均一でない作品の修理です。

この幡は、天平勝宝9年(757)、聖武天皇の一周忌法要に飾られました。

破損・欠損があるものの、一応、幡頭・幡身・幡足を備えており、大変貴重です。

羅道場幡

奈良時代・天平勝宝9年(757)

修理前

同 幡頭・幡身の部分

随所に破損・欠損があり、残欠が遊離していました

同 幡身・幡足の部分

幡足の薄物の羅はバラバラに散っていました

―――

幡は全長3メートル余りあります。作業をしやすくするため、幡頭・幡身・幡足に分け、必要に応じて部分解体することにしました。

幡頭と幡身を縫い合わせていた縫い糸を切りました

取り外した幡頭

取り外した幡足

幡頭と幡足を外した幡身

―――

幡足 薬包紙に挟み込み、 1条ずつ取り上げました

幡足 状態の良い部分を 取り上げました

幡足の形を想定復元してトレースし、バラバラになっていた残欠を文様に応じて組み込み、裏打ちを行ないました

―――

裏打ちした幡身に幡足を組み立て、外した幡頭を設置しました。

組み立てた幡は、低加圧ウィンドウマット装と呼ばれる修理仕様にしました。

低加圧ウィンドウマット装とは、本体の厚みが均一でない作品に対する修理方法です。

まず、ポリエステル綿で土台を作り、作品の形状と厚みに応じてくり抜き、オーガニックコットン(製造から製品に至るまで、化学薬品を使用していない綿織物)で包み、中性紙の浅箱に入れました。

つぎに、くぼみに合わせた位置に修理した作品を置き、上からアクリル板をかぶせました。

アクリル板の圧力は周辺のオーガニックコットンが受け、本体にかかる圧力を軽減する仕様です。

展示効果を高めるため、最後に中性紙の窓枠を開けたウィンドウマットをかぶせました。

修理後 幡足に幡身を設置

最後に 幡頭を設置しました

―――

修理後 全体

同 幡頭と幡身部分

同 幡足部分

―――

こうした地道な修理によって、損傷著しい幡が安全な状態で後世に引き継がれていきます。

今回の創立150年記念特集「古代染織の保存と修理―50年にわたる取り組み―」(法隆寺宝物館第6室、12月10日まで)では、貴重な古代の染織品を適切な状態で未来に伝えるべく行なってきた東博のたゆまぬ努力の軌跡をご覧いただきたいと思います。

カテゴリ:保存と修理

| 記事URL |

posted by 沢田むつ代(東京国立博物館 客員研究員) at 2022年11月22日 (火)

現在、法隆寺宝物館第6室では「染織-広東綾大幡と古代の幡金具・幡足-」と題して、6室すべて染織関係の作品を展示しています(展示期間は2018年9月2日(日)まで)。

通常、6室では絵画・書籍・染織の展示を行っているのですが、毎年夏の2か月だけは染織品のみを展示しているんです。

美しく装丁された透彫金具。奥の壁付ケースには広東綾大幡を展示

今回の展示のメインは、全長が12メートルを超える献納宝物最大の染織作品「広東綾大幡」。これは元明天皇の一周忌法要(養老6年/722)に用いられたと考えられる織物製の灌頂幡です(ちなみに灌頂幡とは7世紀から8世紀にかけて、天皇の一周忌法要や寺院の落慶法要などで用いられた大型の幡。天蓋から大幡1流と小幡4流が下がる形を基本形とする。法隆寺献納宝物の金銅灌頂幡はその代表例)。

広東綾大幡(第一坪目)

広東綾大幡に取り付けられた金銅製の透彫金具

奈良時代の出来事を記した国の正史である『続日本紀』には、養老6年11月19日のこととして、前年に崩御された元明天皇のため、華厳経や涅槃経といった経典とともに「灌頂幡八首。道場幡一千首」が作られ、12月7日より奈良の諸寺院において法要が行われたとあります。

一方、奈良時代に記された法隆寺の財産目録『法隆寺伽藍縁起并流記資財帳』には「秘錦灌頂壹具 右養老六年歳次壬戌十二月四日 納賜平城宮御宇 天皇者」(秘錦を用いた灌頂幡の1セット。これは養老六年壬戌の歳の12月4日に、平城宮で世の中を治められた天皇〈元正天皇〉が奉納されたもの)と記されており、その奉納者や日付から、この灌頂幡は元明天皇の一周忌法要のため、法隆寺に奉納されたことがわかります。

献納宝物の広東綾大幡はその大きさや染織品にみられる文様の様式年代から、「秘錦灌頂」にあたる可能性が極めて高く、正史に記された作品が現存しているという極めて貴重な例ということができます(最新の研究成果については、「法隆寺献納宝物の広東裂─その分類および絵画・彫刻等からみた文様の伝播について─」 沢田むつ代 『MUSEUM』第667号 東京国立博物館 2017年 4月、をご覧ください)。

さて、「広東綾大幡」の見どころとして、幡の上部から下がった帯に付いている金具があげられます。現在のこる古代の幡金具は幅がだいたい7センチほどですが、これは幅約14.5センチという大型のもので、唐草文様の透かし彫りが施されています。

天皇の勅願による制作と考えられるだけあって、その表現は繊細にして華麗で、飛鳥から奈良時代にかけての金工作品のなかでも特に優秀な出来栄えをみせています。

「広東綾大幡」についている金具はこれまでも2年に一度、来館者のみなさまに御覧いただいていたところですが、実は献納宝物にはさらに沢山の幡金具が保存されてきました。

明治11年に法隆寺から皇室に宝物が献納された時の目録に「一 間人皇后御几帳 鈴十三添 筥入」「一 推古帝御几帳 鈴大小九ツ添 赤地錦嚢ニ入黒漆ノ筥ニ納」とあるのがそれです。「間人皇后」「推古帝」というのはあくまで伝承であって、大部分は織物製の灌頂幡に付属した金具と考えられます。

透彫金具の一部(N-59-2)

展示では「飛鳥~奈良時代・7~8世紀」と念のため幅を持たせて表記しましたが、文様から考えて、おそらく奈良時代の前半から中頃にかけて制作されたものと考えています。また展示ではよく見えませんが、金具の間に錦や綾が挟まれたまま残る作品も確認できます。

金具の間には錦や綾といった織物が挟まれている

トーハクのホームページにある画像検索に「透彫金具〈几帳金具〉」と入れていただくと、一部の作品は画像で見ることができますが、その全体が示されたことはこれまでなく、実際に公開されるのは、私が知る限り、これが初めてです。

染織品とともに長い時間保存されてきた作品だけあって、他の金銅仏や金工作品と違い、あまり錆ついておらず、良好な状態を保っています。古色蒼然とした献納宝物の金工作品を見慣れた目からすれば、「本当に本物??」「磨いたんじゃないの?」と言ってしまうような金色の輝き。「古代の金工品はこんな色合いや輝きをもっていたんだなー」という実際を見ることができる貴重な作品です。

「それなら何故、これまで公開してこなかったの?」というところですが、金具についている糸房の粉状化が進んでおり、作品の状態が安定していなかったためです。私自身、こんな作品が存在していることを皆さんに見てもらいたいと思ってきたのですが、状態が悪いために断念してきました。

処置前の写真をご覧ください。糸房の部分が赤い粉になって散乱してしまって、包み紙を開けるだけでも崩壊が進む状態でした。これでは公開することができません。

房の部分が粉状化した透彫金具

しかし今回、当館の保存修復室の協力のもと、全作品について安定的な保存を目的とした装丁を施すことで初公開に漕ぎつけることができました!!

保存修復室のスタッフにはいつも急に持ち込んだ無理難題を解決してもらっていて、ありがたい限りです。今回も保存担当スタッフと学芸のコラボにより、良い仕事ができました。

法隆寺献納宝物の染織品を平置きで展示・保存するため、保存修復室で開発した装丁法として、低加圧ウィンドウ・マット装というものがあるのですが、これを糸房のついた透彫金具に応用しました。

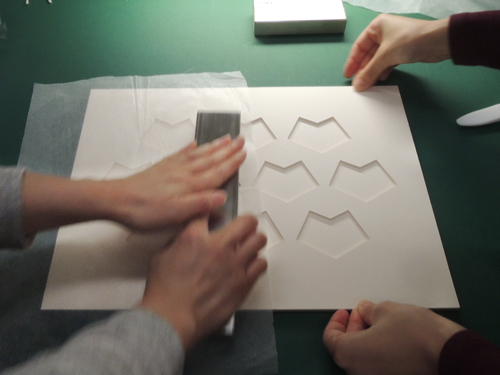

ウィンドウ・マット装の制作風景

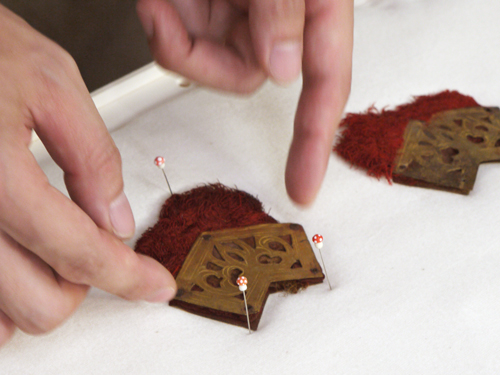

低加圧ウィンドウ・マット装では、あらかじめ作品の形状や部分ごとの厚さに合わせてポリエステルのクッション材を刳り貫き、オーガニックコットン(木綿)で覆ったうえで作品を設置します。また今回は特に粉上化した作品が木綿の織目と絡み合ってしまうことを防ぐため、作品のすぐ下に作品の形に合わせた和紙を敷き込んでいます。

房の付いた透彫金具を設置する様子

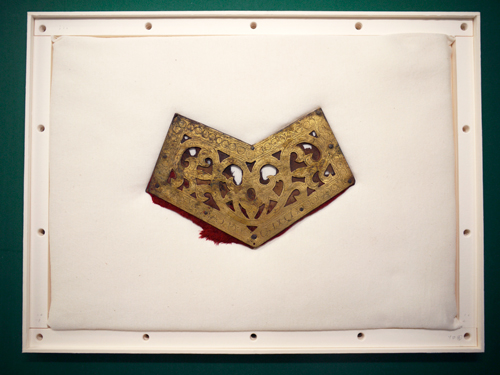

受け皿が整った上で、上からアクリル板を置き、作品を軽くおさえる程度の圧をかけ、周囲をネジで固定すれば完成です。アクリル板の重さは作品周囲のクッションに加わり、作品自体に対する圧力は低い状態で安定化させることができます。壁にかけて展示することはできませんが、平置きの展示と保管は安全に行うことができ、将来に向けても大幅に崩壊の危険が軽減されることになりました。

アクリル板で固定する直前の低加圧ウィンドウ・マット装

いやー目出度し目出度しです。トーハクには保存技術者が常駐しているため小回りのきくケアが可能で、これにより私たち学芸担当はその意図する展示を行うとともに、将来に向けた保存環境の向上も実現することができます。

真新しい装丁におさまって、一層美しさの増した透彫金具の数々。古代の金工作品や文様を研究している学生さん、作品制作やデザインを行っている学生さんなどには、是非とも見てもらいたく、急きょブログで紹介させて頂きました。

鑑賞効果の向上と安定した保存のため、マットには細かな工夫がちりばめられています

今回の展示については、是非とも古代美術を愛好されるみなさんの話題になってもらいたいものと祈っております。是非、法隆寺宝物館第6室にお越しください!!!

| 記事URL |

posted by 三田覚之(文化財活用センター研究員) at 2018年08月11日 (土)

こんにちは!保存修復室の野中です。

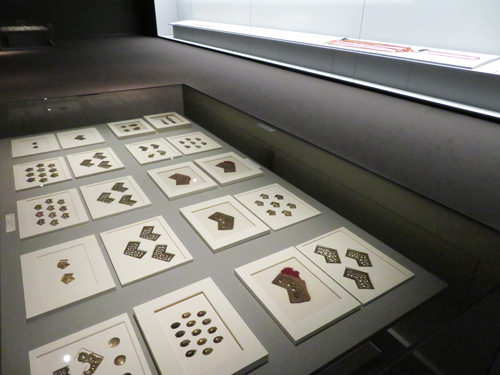

毎年、保存修復課が中心となって準備しております特集「東京国立博物館コレクションの保存と修理」(2018年3月13日(月)~4月8日(日))が今年も始まりました!

展示の様子

本特集では、絵画、陶磁、刀剣、染織、考古の分野で「本格修理」を終えた12件、民族資料、染織から「対症修理」を行った作品5件、計17件をご覧いただけます。どの作品も、見どころ満載です!

パネルの解説も充実しています

修理工程のほか、対症修理はどんなことをやっているのか?CTをどんなふうに活用しているのかなども解説パネルでご紹介しています。

特に今回は、東大寺正倉院伝来の「紫地花鳥連珠七宝繋文錦天蓋垂飾残欠」(列品:I-337-174)と「淡縹地葡萄唐草文綾天蓋垂飾残欠」(列品:I-337-175)、「赤地花卉文﨟纈平絹」(列品:I-337-37)などを安全に展示、保管できるように工夫されているマウント装の構造を、模型や図面で詳しく展示しています。

マウント装の構造解説

これらは、鑑賞の妨げにならないように工夫をされている内部の構造のため、いつもは見えない部分ですので必見です!

見えないところにかけられている時間と工夫から、文化財への研究員と技術者の愛情を感じていただければと思います。

あれ?展示室に16件しか作品がないじゃないか!?

とお思いの方。

安心してください。

外に展示していますよ!

今年は、展示室には収まりきらないスケールの作品が1件。

8年ぶりに東博の庭園内に設置された3メートルをこえる「大燈籠」(列品:G-4218)がその作品です。

大燈籠

桜の開花も間もなく!

展示室で鑑賞した後は、ぜひ庭園でお花見をしながら大燈籠のある景観を眺めてはいかがでしょうか?

(春の庭園開放:2018年3月13日(火)~5月20日(日))

| 記事URL |

posted by 野中昭美(保存修復室アソシエイトフェロー) at 2018年03月16日 (金)