- TOP

- 1089ブログ

1089ブログ

特別展「江戸☆大奥」リレーブログ第3弾は、歴史の分野からお送りします。

今回ご紹介するのは、大奥の女中が提出した「誓詞(せいし)」です。誓詞とは、その文字が示すとおり「誓いのことば」。大奥に奉公に上がったばかりの女性、またはすでに大奥で勤めていた女性が将軍代替わりの際、幕府に提出していたものです。

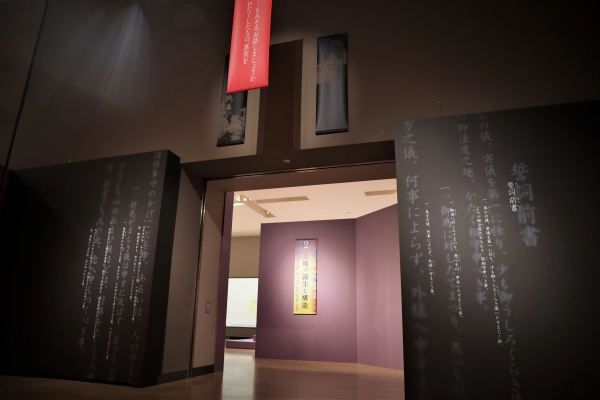

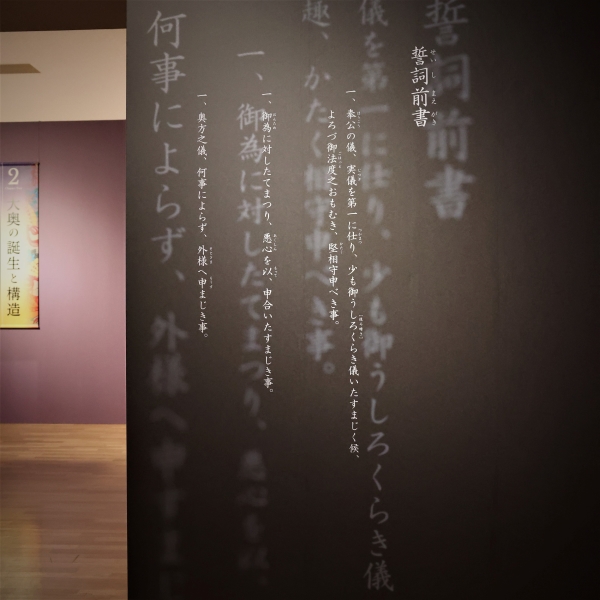

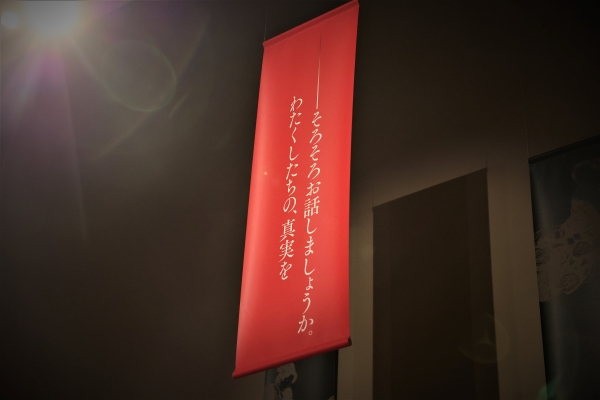

本展の第1章から第2章に移る途中の壁に、この誓詞が刻まれています。

展示風景

黒い壁に白文字ですこし怖い雰囲気です。本展では、第1章「あこがれの大奥」をお楽しみいただいたあと、第2章以降で大奥の「真実」にせまるのですが、この黒壁はその「真実」へとむかう緊張感を演出しています。

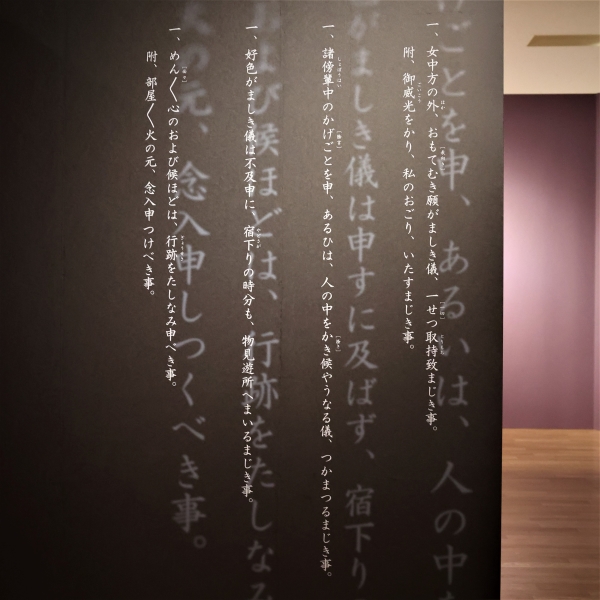

女中たちが誓った内容は次のとおりです。全7か条ありました。

一、 御奉公の儀、実儀を第一に仕(つかまつ)り、少しも御うしろくらき儀いたすまじく候。よろづ御法度之趣、かたく相守り申すべき事

一、御為(おんため)に対したてまつり、悪心を以って申し合せいたすまじき事

一、 奥方之儀、何事によらず外様(そとさま)へもらし申すまじき事

一、女中方の外、おもてむき願がましき儀、一切(いっさい)取り持ち致すまじき事

附、御威光をかり、私のおごりいたすまじき事

一、 諸傍輩中の陰事(かげごと)を申し、あるいは人の仲を掻(か)き候ようなる儀、つかまつるまじき事

一、 好色がましき儀は申すにおよばず、宿さがりの時分も、物見遊所へまいるまじき事

一、 面々、心のおよび候ほどは行跡(ぎょうせき)をたしなみ申すべき事

附、部屋部屋、火の元、念入申しつくべき事

この誓詞は享保6年(1721)、8代将軍吉宗の時代のものです。誓っているのは、大奥で働き、暮らしていく際の心構えやマナーを守ることです。

たとえば1か条目にある「御奉公の儀、実儀を第一に仕り、少しも御うしろくらき儀いたすまじく候。よろづ御法度之趣、かたく相守り申すべき事」は、大奥での奉公勤めを全うし、やましいことをしてはならない、決まり事はすべてしっかり守らなければならない、という意味です。冒頭にまず大奥勤めの大原則が書かれています。

そして3か条目には「奥方之儀、何事によらず外様へもらし申すまじき事」とあり、大奥内の出来事は、どのようなことであっても外部へ漏らさないようと書かれています。さらに5か条目には「諸傍輩中の陰事を申し、あるいは人の仲を掻き候ようなる儀、つかまつるまじき事」と、同輩の隠しごとを言いふらすことを禁じています。今でいう守秘義務を課している箇条があることは大変興味深いです。

誓詞は前書きと罰文(ばつぶん)とにわかれていました。前書きには誓う内容、そしてその後の罰文には「もしこれらを守らなかったら、神仏から罰をうけてもかまいません」という、誓約者が誠意・覚悟を表明する文言が書かれていました。そして、誓詞に書かれた自分の名前の上には血判(けっぱん)を捺(お)していました。血判とは、自分の血を塗(ぬ)り捺すことをいいます。大奥の女中は、右手の薬指を小刀で切り、判を捺していたといわれています。

江戸時代、誓詞を提出することは武家や村落など一般的にあったもので、大奥に限ったことではありませんでした。しかしながら、誓詞を提出したときの女中たちはどのような思いだったでしょうか。江戸城の外側からみていた「あこがれの大奥」の夢が覚めた瞬間だったのではないかと想像が膨らみます。

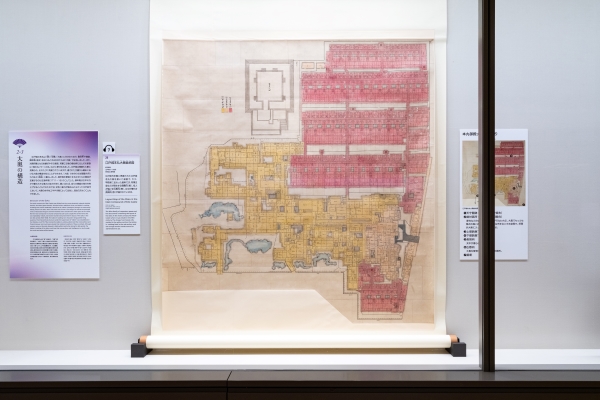

江戸城本丸大奥総地図 江戸時代 19世紀 東京国立博物館蔵 通期展示

本展にお越しの際には、第1章から第2章へ向かう際、壁面に書かれた誓詞にご注目いただきながら、大奥の「真実」の世界へとお入りください。

(注)本ブログの「誓詞」文中の表記は、送り仮名の追加、句読点の加筆等、適宜改めています。

(注)展示会場に掲載している「誓詞前書」は、『徳川禁令考』前集第3(司法省大臣官房庶務課編、1959年、58ページ)からの引用です。本展に「誓詞」の展示はありません。

・参考文献

福田千鶴『女と男の大奥 大奥法度を読み解く』(吉川弘文館.2021年)

松尾美恵子「誓詞」(竹内誠、深井雅海、松尾美恵子編『徳川「大奥」事典』(東京堂出版.2015年))

カテゴリ:「江戸☆大奥」

| 記事URL |

posted by 長倉絵梨子(書跡・歴史担当研究員) at 2025年08月22日 (金)

1

- 「はにわ」 (8)

- 「内藤礼」 (4)

- 「大覚寺」 (6)

- 「拓本のたのしみ」 (4)

- 「江戸☆大奥」 (5)

- 「法然と極楽浄土」 (5)

- 「神護寺」 (8)

- 「蔦屋重三郎」 (2)

- 「生誕180年記念 呉昌碩の世界—金石の交わり—」 (3)

- 「やまと絵」 (6)

- 「中尊寺金色堂」 (8)

- 「京都・南山城の仏像」 (4)

- 「古代メキシコ」 (6)

- 「本阿弥光悦の大宇宙」 (1)

- 「東福寺」 (6)

- 「横尾忠則 寒山百得」展 (1)

- 研究員のイチオシ (564)

- 催し物 (85)

- news (336)

- 特集・特別公開 (235)

- 特別企画 (31)

- 東京国立博物館創立150年 (18)

- 絵画 (45)

- 彫刻 (83)

- 刀剣 (2)

- 書跡 (53)

- 工芸 (30)

- 考古 (82)

- 中国の絵画・書跡 (78)

- 教育普及 (105)

- 保存と修理 (22)

- 調査・研究 (6)

- トーハクくん&ユリノキちゃん (66)

- トーハクよもやま (4)

- 博物館でお花見を (21)

- 博物館に初もうで (26)

- 博物館でアジアの旅 (44)

- 展示環境・たてもの (48)

- 2022年度の特別展 (31)

- 2021年度の特別展 (21)

- 2020年度の特別展 (14)

- 2019年度の特別展 (46)

- 2018年度の特別展 (34)

- 2017年度の特別展 (37)

- 2016年度の特別展 (54)

- 2015年度の特別展 (58)

- 2014年度の特別展 (50)

- 2013年度の特別展 (67)

- 2012年度の特別展 (64)

- 2011年度の特別展 (45)

- ウェブおすすめコンテンツ (19)

- ロケ情報 (2)

- 秋の特別公開 (11)

- トーハク140周年 (16)