特別展『江戸☆大奥』、展示期間も後半となってまいりました。

すでにご来場いただいたみなさまは、大奥にまつわる、豪華絢爛、最高級の武家の婚礼調度や衣装の数々をご覧いただいたことでしょう。

しかし、作品保護のためやや暗い展示室。もしも見逃していたらもったいない!ということで、本展リレーブログ第4弾では、将軍の正室や姫君の信仰、そして人となりがうかがえる、やや小振りな品々に注目してご紹介します。

本展の第3章「ゆかりの品は語る」では、将軍の正室・側室・姫君にゆかりのある品を通し、大奥で暮らしたそれぞれの女性の生涯をご紹介しています。この章では、近年行われた大奥ゆかりの寺院での調査の成果も反映しています。

2015年、目黒区の祐天寺(ゆうてんじ)境内・阿弥陀堂の改修にともない、その床下から浄岸院(竹姫)ゆかりの三つ葉葵紋を鋳出(いだ)した懐中鏡と、短く削ぎ落とした毛髪が発見されました。

本展では阿弥陀堂の御本尊・阿弥陀如来像とともに、これらの埋納品も出陳していただいています。

左:阿弥陀如来像 小堀浄運作 浄岸院(竹姫)奉納 江戸時代 享保8年(1723) 東京・祐天寺(目黒区)蔵 通期展示

埋納品は蓮華座の前に安置しています。足元にお気をつけて、やや遠くからご覧ください。

右:懐中鏡 浄岸院(竹姫)奉納 東京・祐天寺(目黒区)蔵 通期展示

祐天寺は、江戸時代中期の浄土宗の高僧、祐天上人(1637~1718)を開山とします。祐天上人の名声は江戸城まで届き、五代将軍綱吉生母である桂昌院(お玉の方)をはじめ、六代将軍家宣正室・天英院(近衞凞子〈このえひろこ〉)、七代将軍家継生母・月光院(お喜世の方)、綱吉養女の光現院(松姫)ほか、多くの大奥の女性たちが帰依しました。

なかでも綱吉養女の竹姫(1705~72)は、若くして二人の婚約者に先立たれ、さらには養父母の逝去、という出来事に相次いで見舞われた薄幸の人でした。そのため、姫君を幼いうちに縁付かせる当時の慣例としては遅く、年頃に至っても輿入れせずに江戸城大奥に留まっていました。その生い立ちから仏心もことのほか篤かったのでしょう。竹姫が19歳の頃、享保8年(1723)に阿弥陀如来像を発願、祐天寺に奉納しました。

やわらかな面差しを持つ像の袈裟には、竹姫養母・信子の生家である鷹司家(たかつかさけ)の抱き牡丹紋と、徳川家の三つ葉葵紋を散らした美麗な装飾を施しています。願掛けのため、鏡とともに阿弥陀堂に奉納された毛髪は、まさしく竹姫のもの。竹姫の造立に懸ける思いが伝わってくるようです。その思いが通じたのか、また天英院と八代将軍吉宗の後押しもあり、享保14年(1729)、ついに竹姫は島津家に輿入れを果たしました。その後、その立場を活かし、竹姫は徳川家と島津家の姻戚関係を深め、十一代将軍家斉正室・広大院(近衞寔子〈このえただこ〉)や十三代将軍家定正室・天璋院(篤姫)(てんしょういん〈あつひめ〉)といった島津家出身の女性が、将軍正室となるきっかけにもなりました。

ぜひ会場で、武家、そして大奥の一大事である婚姻政策の渦中に生きた、一人の姫君の祈りに思いを巡らせてみてください。

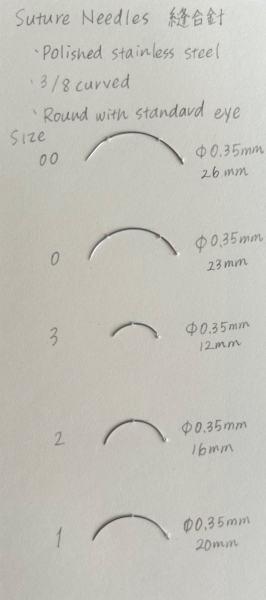

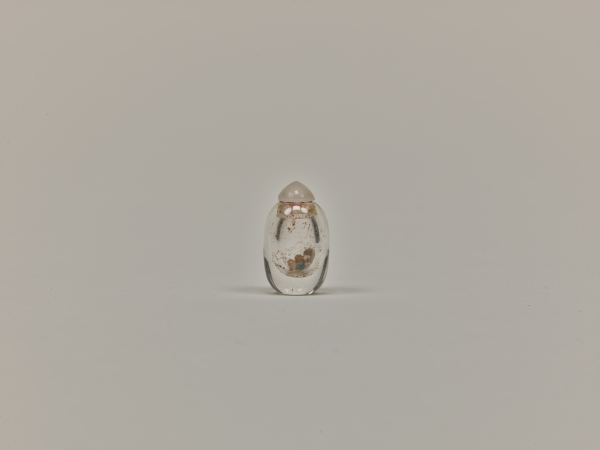

さらに、当館にゆかりの深い上野の寛永寺(かんえいじ)境内・徳川将軍家御裏方霊廟(おうらかたれいびょう)でも、2007年より発掘調査が行われました。本展ではその際に発見された、将軍正室・側室墓の出土品も出陳していただいています。そのなかから、とくにご紹介したいのは十二代将軍家慶正室・浄観院(楽宮喬子〈さざのみやたかこ〉、1795~1840)の仏舎利(ぶっしゃり)容器と念持仏厨子(ねんじぶつずし)です。

左:舎利容器 浄観院(楽宮喬子)所用 江戸時代・19世紀 個人蔵 通期展示

中央・右:念持仏厨子・念持仏 浄観院(楽宮喬子)所用 江戸時代・19世紀 個人蔵 通期展示(中央:開扉、右:閉扉した状態)

写真でみるとなんだか大きく見えますが、仏舎利容器は高さ2.8cm、厨子は高さ8.5cm、内部の像の高さは3.2cmのとても小さな品々です。

仏舎利容器は水晶製で、種々の色の石粒を舎利として納めています。紡錘形(ぼうすいけい)の水晶に透けた光はやわらかく周囲を照らし、思わず見入ってしまう美しさです。

念持仏は、江戸時代をかなり遡る制作とみられています。厨子の両扉に、三つ葉葵紋と菊花紋が蒔絵で表わされています(会場では厨子の扉は開いた状態です)。楽宮の生家に古くから伝えられた小像を、婚礼の際に新調した厨子に入れて京都から携え、常に傍に置いていたのでしょう。いずれの品も、楽宮の御遺骨と重なるように墓の中央から見つかりました。楽宮は正座の状態で葬られたため、もしかすると懐に入れるか、手に持たせていたのかもしれません。

数え10歳で故郷の京都を離れ、江戸にやってきた楽宮。その生涯のほとんどを、この念持仏とともに過ごしてきたともいえるでしょうか。

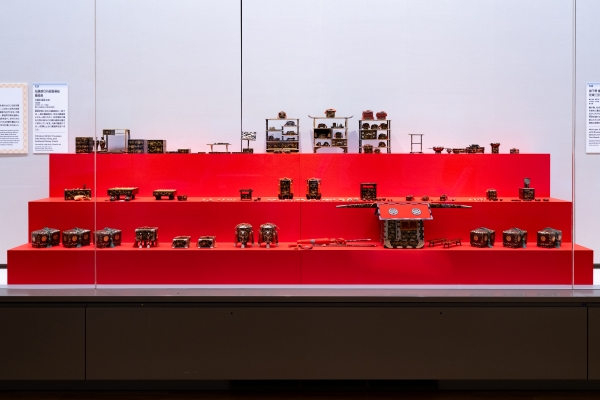

また第4章「大奥のくらし」では、大奥の婚礼や生活にかかわる品々をご紹介しています。

まずは天璋院(篤姫)所用と伝わる雛道具(ひなどうぐ)。ガラスに複雑なカットを施した薩摩切子(さつまきりこ)の一式で、恐らく篤姫の婚礼のために薩摩藩で用意されたものです。大奥の終焉まで大御台所(おおみだいどころ)として徳川家に尽くし、薩摩に終生帰らなかった篤姫にとって、故郷をしのぶ貴重な品々でもあったことでしょう。

本展では、同じく篤姫が大奥で用いていたと伝わる蒔絵の雛道具と合わせ、段飾り風に並べています。ご自宅で雛飾りを並べたことのある方にはご実感いただけると思いますが、綺麗に並べるには大変な労力と時間がかかります。私も今回、ご所蔵者様と協力して慎重に並べたのですが、当時の追体験をするようで楽しい時間でもありました。大奥の上巳(じょうし)の節句では、女性たちで協力して交流しながら雛人形や雛道具を並べる、その時間も含めて春の行事として楽しんでいたのかも、と想像が膨らみます。

左:薩摩切子雛道具 天璋院(篤姫)所用 江戸時代・19世紀 東京・公益財団法人 德川記念財団 通期展示

右:松唐草牡丹紋散蒔絵雛道具 天璋院(篤姫)所用 江戸時代・18~19世紀 東京・公益財団法人 德川記念財団 通期展示

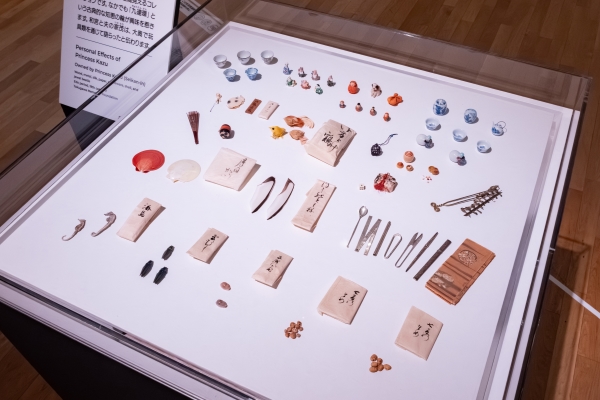

最後に、十四代将軍家茂正室・静寛院宮(和宮)(せいかんいんのみや〈かずのみや〉)が愛玩した小物類がこちら。

和宮手廻り小物 静寛院宮(和宮)所用 江戸時代・19世紀 東京・公益財団法人 德川記念財団 通期展示

京都の賀茂人形、知恵の輪、綺麗な紅白が映える月日貝(ツキヒガイ)に、タツノオトシゴ、玉虫、ホトトギスの羽根、節分の豆、はたまた独楽(こま)の中から小さな独楽たちがでてきたり……まさに乙女の宝箱。皇女和宮のかわいらしい趣味が感じられるコレクションです。

同い年の夫・家茂も玩具を好み、ミニチュアの遠眼鏡などがのこされています。公武合体政策のもと、二人は婚礼を挙げました。その翌年にあたる文久3年(1863)、家茂は最初の上洛前に、大奥にいる和宮を訪ね、この種の玩具を通して語らったと伝わります。家茂を見送った和宮は、無事の帰還を祈ってお百度参りをしたそう。しかしその3年後、三度目の上洛後に大坂の地で家茂は命を落とします。

将軍とその正室としての生活は決して長くはありませんでした。大奥で二人が過ごしたこの束の間の穏やかなひとときを、つい想像してしまいます。

ご来場の際には、こうした小さな細工物の美しさにも、ぜひご注目ください。

大奥の真実は、そこで生きた一人ひとりの女性の生涯そのものでもあります。これらの品々を愛でた彼女たちの生きざまを、あわせてご想像いただければ幸いです。

カテゴリ:研究員のイチオシ、「江戸☆大奥」

| 記事URL |

posted by 廣谷妃夏(東洋室研究員) at 2025年09月05日 (金)