- TOP

- 1089ブログ

1089ブログ

江戸城大奥へようこそ 其の五 展覧会の舞台裏・染織品保存修復

特別展「江戸☆大奥」のリレーブログ第5弾は、染織品保存修復分野よりお送りします。染織品の中でとりわけ今回の展示に数多く出品されている衣装類は、衣桁(いこう)やマネキンに着付けされて展示される工程や環境を考えて保存修復処置を行う必要があります。私たちの仕事は、作品が安全に展示され、且つその損傷箇所が鑑賞の妨げにならないように、必要最低限の処置を行うことです。今回は、その内容の一部をご紹介いたします。

第4章「大奥のくらし」より、『四季の装い』展示風景

(上段右端)産衣 縹紗綾地宝尽模様 江戸時代・19世紀 東京国立博物館蔵 通期展示

(上段右端)産衣 縹紗綾地宝尽模様 江戸時代・19世紀 東京国立博物館蔵 通期展示

処置前 右肩山の欠損部

産衣 縹紗綾地宝尽模様(うぶぎ はなださやじたからづくしもよう)には、右肩山に15.5センチメートルの裂けがあり、衣桁展示の際に肩山に負荷がかかり損傷が広がる恐れがありました。そのため、裂けた部分の内側から補修布を当て、欠損箇所を補強しました。

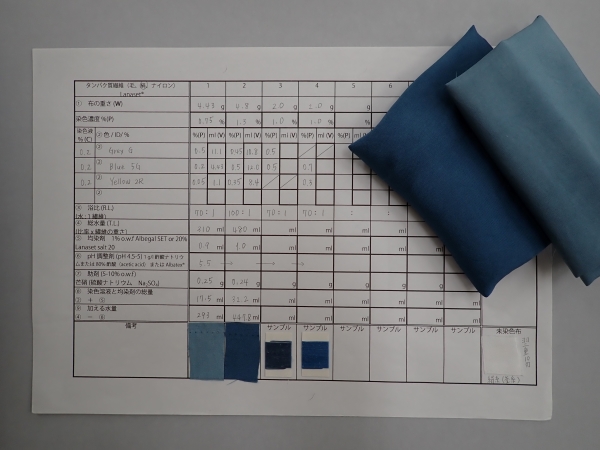

まず、補修材料となる絹羽二重と絹糸を化学染料で染めて、作品損傷箇所に馴染むように色を合わせます。

色選定の際の染色レシピと染色後の絹羽二重

次に、色合わせした補修布を損傷箇所に縫い留めました。カウチングステッチという保存修復で使用される方法を用いています。他にも金糸が外れて美観が損なわれている箇所もありました。外れた金糸の針穴や退色の跡を辿りながら、元の位置に繍い留めました。

処置後 カウチングステッチ

左:処置前 金糸の外れ 右:処置後

第4章「大奥のくらし」より、『大奥の歌舞伎』展示風景

(左端)筥迫 黒天鵞絨地桜鷹模様 坂東三津江所用 江戸時代・19世紀 東京国立博物館蔵 高木キヨウ氏寄贈 通期展示

(左端)筥迫 黒天鵞絨地桜鷹模様 坂東三津江所用 江戸時代・19世紀 東京国立博物館蔵 高木キヨウ氏寄贈 通期展示

(右端)振袖 紅縮緬地桜流水模様 坂東三津江所用 江戸時代・19世紀 東京国立博物館蔵 高木キヨウ氏寄贈 通期展示

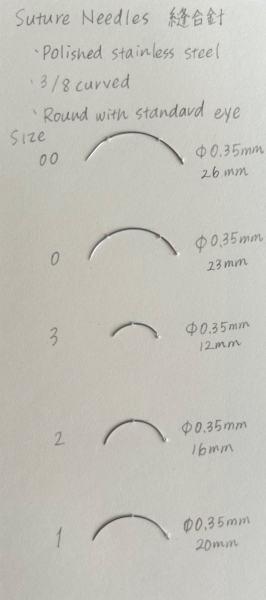

筥迫 黒天鵞絨地桜鷹模様(はこせこ くろビロードじさくらたかもよう)では、金糸のほつれが著しかったため、カーブ針(縫合針)を使用して金糸を繍い留める処置を行いました。カーブ針は、作品の裏側に針を通すことなく、表側からの処置を可能にします。

処置前 裏面 カーブ針での処置

また、黒天鵞絨(ビロード)地は非常に脆弱で粉状化が進んでいました。そのため生地への負担がかからないように、最小限の針数で処置をしなければいけませんでした。金糸を繍い留める位置を検討し、直径0.35ミリメートル 針長12ミリメートルと16ミリメートルのサイズ3と2のカーブ針を使い分けて処置を行いました。

カーブ針サンプル

振袖 紅縮緬地桜流水模様(ふりそで べにちりめんじさくらりゅうすいもよう)では、裾の施(ふき:着物の裏地を表に折り返して綿を入れ仕立てた部分)の生地が欠損し下の層の綿生地が露出していました。作品は露出展示で、該当の裾の施はお客様からも近い位置で見えるため、シルククレペリンという半透明の絹布で損傷箇所をカバーし、保護する処置を選択しました。化学染料で染めたシルククレペリンで、破れて脆弱な裾施の上からカバーし縫い留め、安全に展示されています。

化学染料でのシルククレペリン染色

左:処置前 裾の施 右:処置後 シルククレペリンでカバーされた裾の施

今回ご紹介したのは、展覧会のために実施した保存修復のごく一部です。他にも一見して気付かれることのない数多くの細かな作業が、展覧会の舞台裏で行われています。しかし私たちにとっては「見えない」仕事に徹することが使命であり、江戸時代の貴重で美しく繊細な染織品の数々にスポットライトが当たり、皆様に展覧会を楽しんでいただけることを心より願っています。

処置担当:横山翠(外部修理技術者)

| 記事URL |

posted by 佐藤萌(保存修復室) at 2025年09月16日 (火)

- 「はにわ」 (8)

- 「内藤礼」 (4)

- 「大覚寺」 (6)

- 「拓本のたのしみ」 (4)

- 「江戸☆大奥」 (6)

- 「法然と極楽浄土」 (5)

- 「神護寺」 (8)

- 「蔦屋重三郎」 (2)

- 「生誕180年記念 呉昌碩の世界—金石の交わり—」 (3)

- 「やまと絵」 (6)

- 「中尊寺金色堂」 (8)

- 「京都・南山城の仏像」 (4)

- 「古代メキシコ」 (6)

- 「本阿弥光悦の大宇宙」 (1)

- 「東福寺」 (6)

- 「横尾忠則 寒山百得」展 (1)

- 研究員のイチオシ (564)

- 催し物 (85)

- news (336)

- 特集・特別公開 (235)

- 特別企画 (31)

- 東京国立博物館創立150年 (18)

- 絵画 (45)

- 彫刻 (83)

- 刀剣 (2)

- 書跡 (53)

- 工芸 (30)

- 考古 (82)

- 中国の絵画・書跡 (78)

- 教育普及 (105)

- 保存と修理 (23)

- 調査・研究 (6)

- トーハクくん&ユリノキちゃん (66)

- トーハクよもやま (4)

- 博物館でお花見を (21)

- 博物館に初もうで (26)

- 博物館でアジアの旅 (44)

- 展示環境・たてもの (48)

- 2022年度の特別展 (31)

- 2021年度の特別展 (21)

- 2020年度の特別展 (14)

- 2019年度の特別展 (46)

- 2018年度の特別展 (34)

- 2017年度の特別展 (37)

- 2016年度の特別展 (54)

- 2015年度の特別展 (58)

- 2014年度の特別展 (50)

- 2013年度の特別展 (67)

- 2012年度の特別展 (64)

- 2011年度の特別展 (45)

- ウェブおすすめコンテンツ (19)

- ロケ情報 (2)

- 秋の特別公開 (11)

- トーハク140周年 (16)