- TOP

- 1089ブログ

1089ブログ

東京藝術大学大学院インターンによる「紅型」ワークショップ

現在、本館19室 みどりのライオン体験コーナーで展示中の工程見本「紅型ができるまで」はご覧になりましたか?

今回、その制作を行った東京藝術大学大学院インターンによる紅型体験のワークショップを8月10日に子ども向け、22日に大人向けで行いました。

子どもたちは、同じ型紙を使って染める工程体験し、大人たちはさらに型紙を彫るところから染めまで体験しました。

今日はその様子をご紹介します。

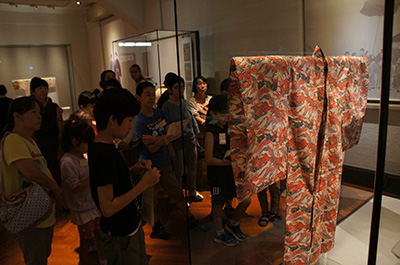

ワークショップのはじめには、紅型とはどんなものなのか? どのように制作されるのか? を知るために展示室へ作品の鑑賞へ行きました。

まず向かったのは、本館16室 アイヌと琉球 琉球の暮らし。

そこには、工程見本の原品「紅型衣装 白木綿地牡丹模様」が展示されています(9/3で展示終了)。

一面に色鮮やかな模様が染められた華やかな作品です。

紅型って知っていますか?

沖縄には行ったことはありますか?

何色使われていると思いますか?

どんな模様がありますか? などなど

藝大生の問いかけに対し、会話をしながらじっくり鑑賞していきます。

模様が繰り返しているのがわかりますか?

“模様の繰り返し??” 目を凝らして探します。

そう、この作品の模様は、1枚の型紙を繰り返し使ってできています。

模様の繰り返しの継ぎ目を見つけると、型紙を置いた位置がわかります。

継ぎ目を探そうと必死です

次に本館19室 みどりのライオン体験コーナー 「紅型ができるまで」の工程見本を見に行きました。

ここでは、紅型の制作工程の説明を受け、ますますやる気が高まります!

工程見本を前にこれから体験することをイメージトレーニング?

そして、待ちに待った紅型体験です!

大人の方は、型紙を彫る工程から始めます。

型紙には、本来は柿渋を塗った和紙を用いますが、今回は扱いやすいプラスチックが原料の紙を使用しました。

いくつか用意してある古典紅型の模様の中からどれを選ぼうか、皆さん楽しそうでした。

シューッ サクサクサク 型紙を彫る音しかしません

皆さん一気に集中モード

型紙を彫ったら、布に型紙をのせ、その上から防染糊を置きます。

ここは難しいので、藝大生が担当しました。

糊を乾燥させたら染めの工程です。今回は、トートバッグに染めていただきました!

はじめの一色は、子どもも大人も緊張でなかなか差せません。

しかし、藝大生にアドバイスを受けながら思い切って一差し…!

一差しすると、皆さん再び火が付き黙々と色を差していきます。

紅型の色差しでは、刷毛を使い顔料を暖色系から寒色系へと順番に染めます。

子どもたちは、工程見本の原品と同じ模様、同じ色で染めました。

大人の方は、自分の選んだ模様をどんな色にしようかと、配色計画を立てながらの制作でした。

丁寧に丁寧に。色の境目が難しいです |

色加減に悩みます |

体験はすすみ…

染め上がりです。なかなかの達成感だったようです。

ワークショップはここまでで、色の定着と糊を取る工程は、藝大生が大学のアトリエで行いました。

さてどんな仕上がりになっているのか…!

\じゃん!!/

子ども向け |

大人向け |

華やかですね~

紅型の特徴であるぼかしも皆さんお上手でした。

展示見学もあり、盛りだくさんのワークショップでしたが、皆さんこだわりを持って制作してくださいました。

体験を通して紅型を身近に感じていただけたのではないか思います。

担当した藝大生たちにとっても、一緒に手を動かしながら直接参加者の皆さんにお伝えでき、充実した機会となりました。

参加者の皆さんには、ぜひ素敵な紅型のトートバッグを持ってお出かけしていただけると嬉しいです。

なお、ワークショップは終了しましたが、工程見本「紅型ができるまで」のギャラリートークを藝大生が10月まであと6回行います。

このギャラリートークでは、調査や工程見本の制作を通してわかった技法や表現についてお話いたします。

足をお運びいただけましたら幸いです。

| 記事URL |

posted by 岡田和佳奈(ボランティア室) at 2017年08月31日 (木)

- 「はにわ」 (8)

- 「内藤礼」 (4)

- 「大覚寺」 (6)

- 「拓本のたのしみ」 (4)

- 「江戸☆大奥」 (7)

- 「法然と極楽浄土」 (5)

- 「神護寺」 (8)

- 「蔦屋重三郎」 (2)

- 「運慶」 (8)

- 「生誕180年記念 呉昌碩の世界—金石の交わり—」 (3)

- 「やまと絵」 (6)

- 「中尊寺金色堂」 (8)

- 「京都・南山城の仏像」 (4)

- 「古代メキシコ」 (6)

- 「本阿弥光悦の大宇宙」 (1)

- 「東福寺」 (6)

- 「横尾忠則 寒山百得」展 (1)

- 東洋館インクルーシブ・プロジェクト (1)

- 研究員のイチオシ (571)

- 催し物 (86)

- news (339)

- 特集・特別公開 (236)

- 海外展 (1)

- 特別企画 (31)

- 東京国立博物館創立150年 (18)

- 絵画 (45)

- 彫刻 (91)

- 刀剣 (2)

- 書跡 (53)

- 工芸 (30)

- 考古 (82)

- 中国の絵画・書跡 (78)

- 教育普及 (105)

- 保存と修理 (23)

- 調査・研究 (6)

- トーハクくん&ユリノキちゃん (66)

- トーハクよもやま (4)

- 博物館でお花見を (21)

- 博物館に初もうで (26)

- 博物館でアジアの旅 (45)

- 展示環境・たてもの (48)

- 2022年度の特別展 (31)

- 2021年度の特別展 (21)

- 2020年度の特別展 (14)

- 2019年度の特別展 (46)

- 2018年度の特別展 (34)

- 2017年度の特別展 (37)

- 2016年度の特別展 (54)

- 2015年度の特別展 (58)

- 2014年度の特別展 (50)

- 2013年度の特別展 (67)

- 2012年度の特別展 (64)

- 2011年度の特別展 (45)

- ウェブおすすめコンテンツ (19)

- ロケ情報 (2)

- 秋の特別公開 (11)

- トーハク140周年 (16)