文化財を守る―保存と修理―

文化財を守り、伝えるために

わたしたちの使命は、東京国立博物館が所蔵するおよそ11万件の文化財の保存と公開です。保存と公開の両立を図るためには、包括的な保存が必要となります。それは、長期的な見通しの下で予防と修理を的確に実践することです。

わたしたちは、これまでの経験と最新の研究成果を用いた臨床保存の実践を通じて、文化財に生じた劣化・損傷の診断と修理、保存環境の把握と改善など、診断・予防・修理に日々取り組みながら、包括的保存の実現を目指しています。

文化財が時と共に傷んでいくことは避けられません。傷みの原因には以下のようなものがあげられます。

傷んだ文化財は、つくられた当初の姿に二度と戻せません。

傷みが進むのを遅らせるには、文化財にとって最も良い保存環境を整える必要があります。

-

災害

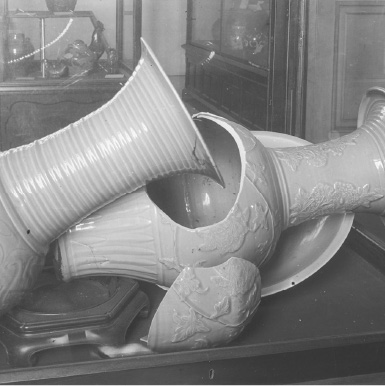

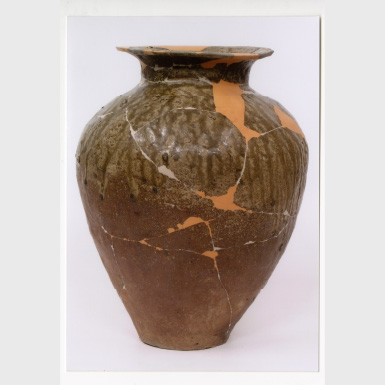

関東大震災(1923年)でこわれた花瓶。

-

腐食

サビが膨(ふく)らんでこわれた刀剣の鍔(つば)。高湿度の古墳内で、鉄が酸化しサビが発生。

-

光

自然光の入る窓側に展示され、色あせした鎧(よろい)の袖(そで)。紫外線を大量に含む自然光は、色あせの大きな原因となる。

-

有害生物

染織品についているイガのさなぎ。文化財の出し入れによって虫が侵入してしまうことがある。

-

取り扱い

肩の部分が裂けたアイヌの着物。袖の部分で折りたたんでいたために、折り目の繊維が傷んでしまった。

文化財の状態を知るため、受け継がれてきた歴史について調べ、目では見えない内部構造や材質を調査します。その調査をもとにカルテを作成します。

以下のような、いろいろな診断結果から、文化財の健康状態を知り、文化財にとって最も良いと考えられる保存方法を決めます。

-

外側を観察

関東大震災(1923年)でこわれた花瓶。

-

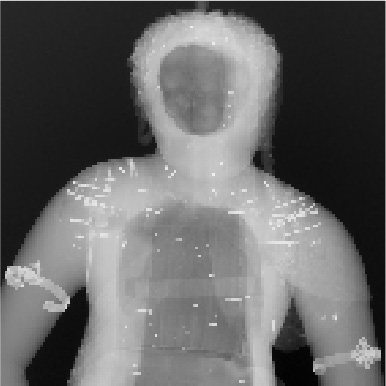

内側を観察

レントゲン写真を撮って、像を固定している釘や鎹(かすがい)の様子を確認する。

-

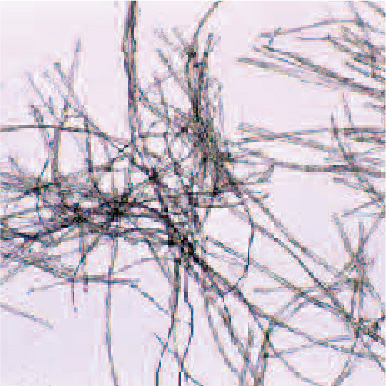

原料を観察

紙の原料(繊維)を顕微鏡で観察する。原料が分かると保存方法が決まる。

表層部分を観察

紫外線・赤外線で、目では見えない下書きの線や、表面の状態を確認する。

-

普通の状態

-

紫外線蛍光写真

ワニスが塗られた箇所が青く見える。塗りムラもわかる。

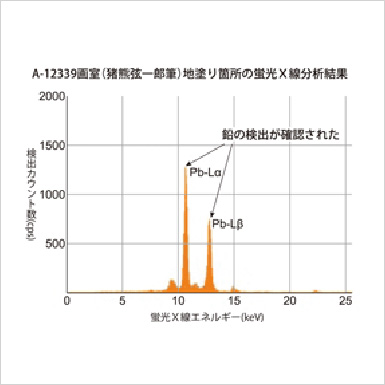

組成の非破壊分析

元素の分析により、どのような絵具が使われているかを推測する。

文化財が保管されている環境状態は良好か、文化財に急激な変化はないか、絶えず人間の目でチェックすること。それが予防です。

また文化財を守るためには、傷みを未然に防ぐことが大切です。そのために照度や展示期間を制限したり、

適切な展示ケースなどを用いることにより、文化財の展示と保存の両立を目指しています。

-

温湿度管理

湿度変化に弱い文化財の展示には、展示ケース内の湿度を一定に保つ。展示する文化財に適した湿度となる調湿剤をケースに入れる。

-

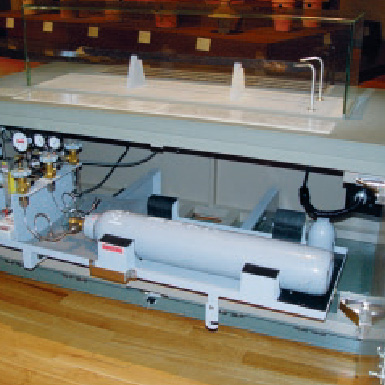

有害生物管理

文化財についている虫を駆除(くじょ)するための「燻蒸(くんじょう)」。当館では、二酸化炭素を用いている。

-

空気環境管理

鉄刀に銀をはめ込んで表現した文字や図柄、これらをサビから守るために、窒素を入れたケースで、展示と保存を両立する(平成館1階・考古展示室)。

-

照度管理

色あせしやすい染料が用いられた浮世絵版画や染織品にとって、光は大敵。最もデリケートな文化財は、50ルクスの明るさで展示(浮世絵版画、本館2階・10室)。

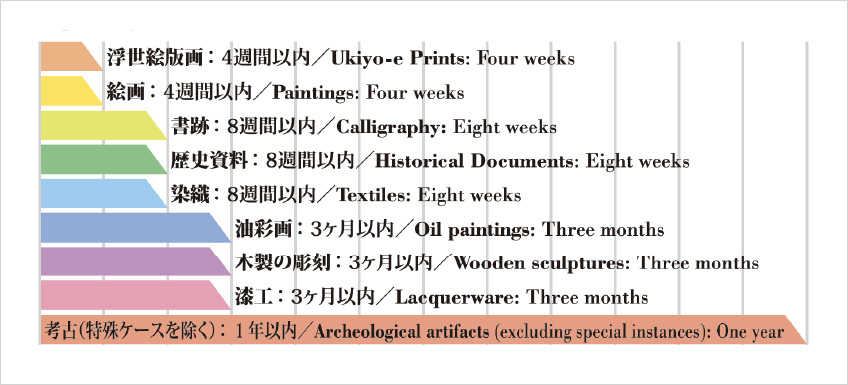

当館では、保存のためジャンルごとに1年当りの展示期間を決めている。

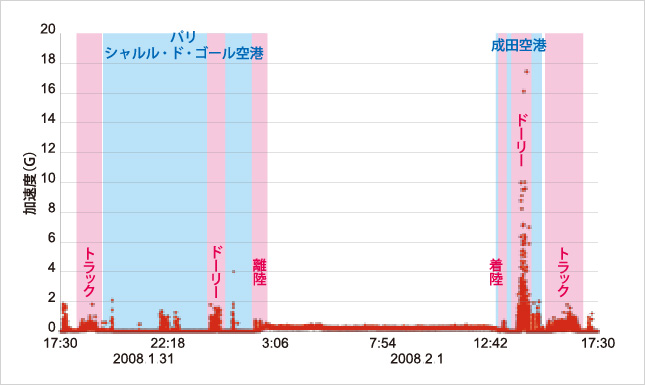

文化財の輸送品質管理

輸送経路上でどのような衝撃が発生するのか明らかにし、輸送品質の向上を図る。

海外輸送においては、空港内作業で大きな衝撃(単位は加速度(G))が発生することが判明した。

-

-

振動計の設置

当館では、文化財がつくられた当初の姿を大切にしながら素材や傷み方に応じて修理を行います。

修理には、最小限度手を加える対症修理から、解体を含む本格的な修理までさまざまなものがあります。

-

剥落止め

修理作業に備えて、絵具の剥がれ落ちることを防ぐため、危険な箇所をあらかじめ接着する。

-

解体

寄木造りの彫刻を、ゆがみの調整とクリーニングのために解体する。

-

クリーニング

水彩で描かれた女性の顔についているシミはカビ跡。カビによる汚染が紙を傷めるので、汚染物質を取り除く必要がある。

補強・充填

絵巻の、虫が食べてなくなってしまった部分には、同じような材質の紙で補う。

-

1.修理前

-

2.修理作業

-

3.修理後

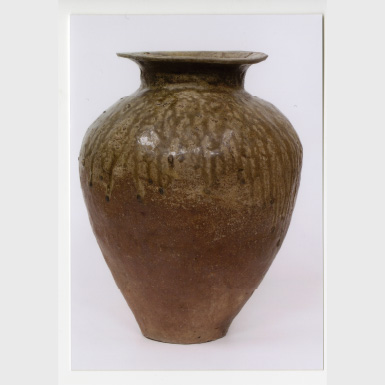

接合・復元

昔修理された甕(かめ)の再処理。いったん解体し、クリーニングした後、再び接合・復元する。復元箇所にのみ補彩をして、仕上げる。

-

解体

昔の修理の接合をばらし、発見された当初の状態にもどす。 -

接合

再度組み合わせる。 -

補彩

失われた部分を埋め合わせた場所のみ色をつける。

東京国立博物館の 保存事業は、数多くの専門家によるきめ細かいサポートによって行われています。必要なすべての修理を行うためには、莫大な費用と時間がかかります。これま でにも文化財保存のために民間の方々からの寄付により修理を行っています。ぜひ、当館の文化財の保存にご理解をいただき、ご協力いただければ幸いです。

さまざまな日ごろのケア

-

修理作業に備えて、絵具の剥がれ落ちることを防ぐため、危険な箇所をあらかじめ接着する。

-

酸性の台紙に接触している浮世絵を外して中性の台紙に貼り込む

調査の充実

修理や調査のときには必ずカルテを作成し、作品の状態を詳細に記録します。この10年間で、カルテを作成した作品は6000件になりました。すべての作品の調査が完了するまでには、今のペースでは後200年ちかくかかります。

-

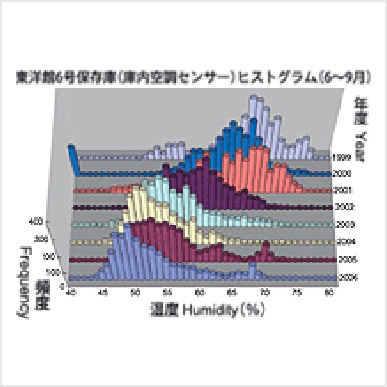

収蔵庫の状況

地道な取り組みによって、文化財の保存環境が良くなってきました。

-

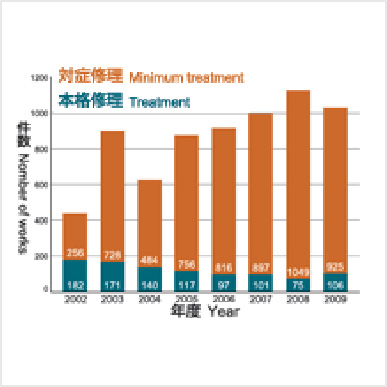

10年間の実績

スタッフの充実に より、博物館の中で大部分の対症修理ができるようになりました(保存修復管理官就任 1994~2000年、保存修復課設立2001年~)。対症修理の件数は、年間約800件になります。環境改善と日ごろのケアを行うことにより、本格的な 修理を遅らせたり避けることが可能になりました。

-

報告書

本格修理した文化財すべてについて、毎年報告書を刊行しています。

文化財保存修理事業寄附について

東京国立博物館では、国費に加え、皆様からのご厚志により文化財を修理しております。

ここでは、特に文化財の修理を目的として顕著なご厚志をいただいた方を顕彰しております。