書画の展開―安土桃山~江戸

-

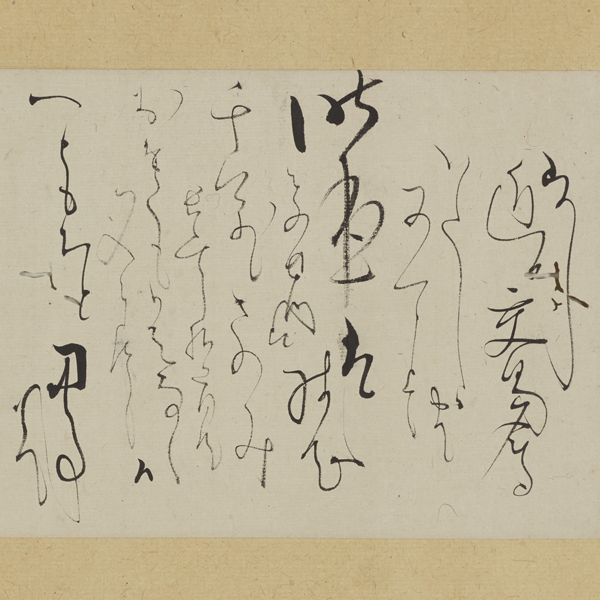

書状巻(部分)

酒井抱一筆 江戸時代・18~19世紀本館 8室

2025年4月8日(火) ~ 2025年5月25日(日)安土桃山時代から江戸時代の絵画は、永徳や探幽をはじめとする狩野派を中心に、宗達・光琳・抱一らの琳派、大雅・蕪村らの南画派、応挙・呉春を祖とする円山派・四条派、 若冲・芦雪・蕭白らの個性派の画家たちを輩出し、百花繚乱の相を呈しました。書は、江戸時代初期の三筆(信尹・光悦・昭乗)が新しい書風を打ち立て、黄檗の三筆らがもたらした中国書法が、江戸時代中期以降、唐様の書として流行しました。永く太平が続いた江戸時代は、私塾や寺子屋や藩校などを通じて、多くの人々が書法とともに文字を身につけ、筆墨や印刷による文字文化を広範に享受できた時代でした。ここでは安土桃山時代から江戸時代に多様な展開を遂げた絵画と書跡を展示します。今回、絵画は特別展「蔦屋重三郎 コンテンツビジネスの風雲児」の開催に合わせ、蔦屋重三郎と同時代を生きた画家たちの作品を展示します。江戸だけでなく、上方や各地の多彩な活動もご覧いただきます。書も、蔦屋重三郎と同じ18世紀後半に生きた人物の書を中心に展示します。

| 指定 | 名称 | 員数 | 作者・出土・伝来 | 時代・年代世紀 | 所蔵者・寄贈者・列品番号 | 備考 | |

| 石橋山・江島・箱根図 | 3幅 | 狩野〈養川院〉惟信筆 | 江戸時代・18世紀 | A-884 | |||

| 勿来関図 | 1幅 | 板谷慶舟〈広当〉筆 | 江戸時代・寛政6年(1794) | A-940 | |||

| 浪に鵜図 | 1幅 | 熊斐筆 | 江戸時代・18世紀 | A-10077 | |||

| 布袋図 | 1幅 | 伝小田野直武筆 | 江戸時代・18世紀 | A-1196 | |||

| 紅梅椿図 | 1幅 | 佐竹義躬筆 | 江戸時代・18世紀 | A-1198 | |||

| 雪中老松図 | 1幅 | 円山応挙筆 | 江戸時代・明和2年(1765) | A-1148 | |||

| 呉美人図 | 1幅 | 長沢芦雪筆 | 江戸時代・18世紀 | A-1173 | |||

| 蝦蟇鉄拐図屏風 | 6曲1双 | 曽我蕭白筆 | 江戸時代・18世紀 | A-1295 | |||

| 酔李白図 | 1幅 | 池大雅筆 | 江戸時代・18世紀 | 植松嘉代子氏寄贈 A-11847 | |||

| おすすめ | 四季花鳥図巻 巻上 | 1巻 | 酒井抱一筆 | 江戸時代・文化15年(1818) | A-85-1 | ||

| 玄圃瑤華のうち水葵・糸瓜 | 1枚 | 伊藤若冲自画自刻 | 江戸時代・明和5年(1768) | A-12445-5 | |||

| 玄圃瑤華のうち玉蜀黍・葵鬘 | 1枚 | 伊藤若冲自画自刻 | 江戸時代・明和5年(1768) | A-12445-22 | |||

| 書状巻 | 1巻 | 酒井抱一筆 | 江戸時代・18~19世紀 | B-2519 | |||

| 書状 | 1巻 | 賀茂真淵・本居宣長筆 | 江戸時代・18世紀 | 秋野光廣氏寄贈 B-2760 | |||

| おすすめ | 狂歌屏風 | 6曲1隻 | 大田南畝筆 | 江戸時代・18~19世紀 | 新田愛祐氏寄贈 B-2545 | ||

| 狂歌 | 1幅 | 大田南畝筆 | 江戸時代・18~19世紀 | 鈴木道太郎氏寄贈 B-3170-1 | |||

| 狂歌 | 1幅 | 大田南畝筆 | 江戸時代・18~19世紀 | 鈴木道太郎氏寄贈 B-3170-2 | |||

| 狂歌 | 1幅 | 大田南畝筆 | 江戸時代・18~19世紀 | 鈴木道太郎氏寄贈 B-3170-3 | |||

| 狂歌 | 1幅 | 大田南畝筆 | 江戸時代・18~19世紀 | 鈴木道太郎氏寄贈 B-3170-4 | |||

| 書状 | 1幅 | 酒井抱一筆 | 江戸時代・18~19世紀 | B-1374-13 | |||

| 一行書「禮聞来學」 | 1幅 | 松平定信筆 | 江戸時代・18~19世紀 | B-3191 | |||

| 七言絶句並偈 | 1幅 | 亀田鵬斎筆 | 江戸時代・19世紀 | B-2472 | |||

| 書状 | 1幅 | 本居宣長筆 | 江戸時代・18世紀 | B-1804 | |||

| 和歌 | 1幅 | 加藤枝直筆 | 江戸時代・18世紀 | B-1810 | |||

| 教訓書 | 1幅 | 加藤千蔭筆 | 江戸時代・天明9年(1789) | B-1807 |