中国の仏像

1階 1室

2025年4月22日(火) ~

2026年4月19日(日)

「東洋美術をめぐる旅」をコンセプトに、中国、朝鮮半島、東南アジア、西域、インド、エジプトなどの美術と工芸、考古遺物を展示しています。

重要文化財 如来三尊立像 中国 東魏時代・6世紀

1階 1室

2025年4月22日(火) ~ 2026年4月19日(日)

紀元前後頃にインドから仏教が伝わった中国では、南北朝時代に入ると国家的な規模で寺院の造営が行なわれるようになり大いに隆盛しました。この展示では、中国仏教彫刻の最盛期である南北朝時代から唐時代にかけての小金銅仏と石仏を紹介すします。小金銅仏の微細な表現、地域と時代によって異なる石材へのこだわり、石窟寺院での大規模な造像の一端をご覧ください。

2階 2室

2024年4月2日(火) ~ 2026年3月31日(火)

「オアシス」では、アジアの豆知識を映像や体験を通してお楽しみいただけます。オアシス2は、映像で旅の紹介をします。エジプトからインドへ商いをしながら旅する商人の旅や、三蔵法師の旅をご覧ください。

多彩釉画像タイル

イラン北西部 鉄器時代・前8~前7世紀

2階 3室

2025年9月9日(火) ~ 2025年12月21日(日)

人類最古の文明揺籃の地として知られる西アジアとエジプト、東地中海地域の古代から中世までの文化を紹介します。古代エジプトの石器収集で近年知られるようになったシートン=カー氏から1905年に寄贈された石器コレクションをまとめて展示するほか、シリアとイラクの出土品や土偶、イランの彩文土器や金属器、装身具、さまざまな技法で製作された東地中海地域の古代ガラス、イスラーム陶器などを展示します。

如来頭部

アフガニスタン、ハッダ 3~5世紀

2階 3室

2025年7月1日(火) ~ 2025年12月21日(日)

北インドではクシャーン朝(1~3世紀)に仏教美術が隆盛しました。1世紀頃にガンダーラ、マトゥラーにおいて相次いで仏像の制作が始まり、また、ガンダーラでは仏陀の生涯をつづった仏伝美術が盛んとなりました。ここではクシャーン朝はじめ、サータヴァーハナ朝のアマラーヴァティー美術や各時代の仏教彫刻を中心に、インドのヒンドゥー教彫刻なども紹介します。

舎利容器

中国・スバシ 大谷探検隊将来品 6~7世紀

2階 3室

2025年11月26日(水) ~ 2026年1月18日(日)

20世紀初頭にシルクロードを探検した大谷探検隊の将来品を中心に展示します。今回は、ホータンの如来像頭部、クチャのスバシ出土の舎利容器、キジル石窟のドロナ像、クムトラ石窟の菩薩像頭部などを展示し、シルクロードの文化を紹介します。

蓋弓帽

中国 前漢時代・前2~前1世紀

3階 4室

2025年11月5日(水) ~ 2026年3月22日(日)

中国は古来豊富な地下資源や豊かな自然のめぐみを有する土地柄で、人類はその地に高度な文明を築いてきました。

展示の冒頭では黄土高原に興った彩陶を紹介し、次に戦国時代から明時代の瓦の造形を紹介します。

また、殷時代の甲骨や骨製品を紹介するとともに、各時代・地域の石器や玉器を通じて、工芸技術の発展と精神性を紹介します。

今回はさらに、漢時代の車馬を彩った金銅製の部材や、貴人の埋葬に用いられたガラス製品等を展示します。

饕餮文瓿

中国 殷時代・前13~前11世紀 坂本キク氏寄贈

3階 5室

2025年10月21日(火) ~ 2026年3月8日(日)

夏王朝と目される二里頭文化期をはじめ、中国北辺の草原地帯および中国西南部(四川・雲南)など地域色の濃厚な作品郡など、先祖の祭礼や戦争、日常生活に到るまで様々な場面に用いられた青銅器を紹介します。殷時代から清時代にいたる器物を通覧し、美意識の変化をよみときます。

灰陶豚

中国 前漢時代・前2~前1世紀 広田松繁氏寄贈

3階 5室

2025年11月5日(水) ~ 2026年3月22日(日)

戦国時代以降、中国文明が成熟していくに従い、王侯貴族は土を丘のように盛った墳墓を営み、その地下には死者の生活を支える家財の模型(明器)や人形(俑)などを大量に供えるようになりました。今回は漢時代の多彩な動物造形をはじめ、唐時代の三彩の俑や器物を紹介します。

青磁千鳥香炉

中国・龍泉窯 南宋時代・13世紀 広田松繁氏寄贈

3階 5室

2025年12月9日(火) ~ 2026年4月5日(日)

中国唐時代から清時代に至るおよそ1300年のあいだにつくられた陶磁器を紹介します。

壁付1のケースでは長沙窯の作例、4のケースでは宋、金時代の中国各地の多彩な作例を中心に紹介し、5のケースでは景徳鎮窯、元時代から、明、清時代の下絵付けの青花磁器をとりあげます。6ののぞきのケースでは前回につづき、宋時代の金属器と、類似の造形をそなえた陶磁器の作例を紹介します。

袍 紺綾地龍文様

中国 清時代・19世紀 五十嵐司氏寄贈

3階 5室

2025年11月5日(水) ~ 2026年2月1日(日)

清朝は17世紀から20世紀初頭まで、中国本土からモンゴル高原にかけて、満州族が治めた中国の王朝です。明王朝の制度を引き継ぎ、織物の官営工房が設けられたのに加え、貴族が用いる生活用品には、宮廷の絵師の下図をもとに精緻な刺繡がほどこされました。民間においても刺繡は発展し、地方で特色のある作品が製作されるなど、染織技術は精緻を極めました。まるで絵画のように文様を表した作品もつくられ、華やかな色遣いは、豪華絢爛な清朝の文化をものがたっています。

表された文様は、ただ作品に色を添えるだけでなく、すべてのモチーフに吉祥の願いがこめられています。たとえば、四神のひとつである龍をはじめ、長寿を象徴する鶴や、桃、蝶、「登龍門」の伝説でも知られ、立身出世につながる鯉、「百花の王」として親しまれ、富と高い地位を象徴する牡丹、中国語において「福」と同じ発音であることから、幸福の象徴とされる蝙蝠(こうもり)など、中国の吉祥文様の種類は多岐にわたります。

本展では、とくに清朝の錦と刺繡に着目し、衣装や衣装の飾り、軸物などさまざまな用途の作品をご覧いただきます。清朝の染織の粋をお楽しみください。

3階 6室

2024年4月2日(火) ~ 2026年3月31日(火)

今日の運勢、相性占い、手相、姓名判断など、日本人にとって、現在でも占いは、とても身近なものではないでしょうか。占いは古来から、アジアの国々でも、人々の暮らしに息づいていたようです。その国の信仰、思想、天文学あるいは統計学にも基づいて、占いは発展していきました。

このコーナーでは、そんな占いの一部を皆様に体験していただこうと思います。東洋館をめぐる旅の途中に、オアシスで一息ついて、旅の行方を占ってみてください。また、あまり良い結果がでなかったとしても、がっかりしないでください。ラッキーアイテムのスタンプを用意していますので、運を良いほうに転じて、楽しい旅を続けてください。

明末清初の書画―乱世にみる夢―

4階 8室

2026年1月1日(木・祝) ~

2026年3月22日(日)

画像石 建物/丁蘭と木偶他

石灰岩製 後漢時代・1~2世紀 中国山東省孝堂山下石祠

4階 7室

2025年4月22日(火) ~ 2026年4月19日(日)

後漢時代(1~2世紀)の中国山東省や河南省南部等では墓の上に祠(ほこら)を、地下には棺などを置く部屋である墓室を石で作りました。祠や墓室の壁、柱、梁などの表面には、先祖を祭るために当時の世界観、故事、生活の様子などを彫刻して飾りました。画像石と呼ばれるこれらの石刻画芸術は中国の様々な地域で流行しましたが、ここではとくに画題が豊富で優品の多い山東省の作品を一堂に集めて展示します。

重要文化財 竹虫図軸(部分)

伝趙昌筆 中国 南宋時代・13世紀

4階 8室

2025年11月18日(火) ~ 2025年12月21日(日)

「中国書画精華」は、毎年秋に東洋館の8室で企画している中国の書跡と絵画の名品展です。

今年は、日本に古くから伝わり、現在に至るまで古典として珍重され愛好されてきた、宋(そう)時代(960~1279)と元(げん)時代(1271~1368)の書画の名品をご覧いただきます。

宋元の書画は、主に、皇帝を中心とした宮廷、科挙(かきょ)に合格して仕官した士大夫(したいふ)や在野(ざいや)の文人によって形成された社交界、さらにそれらと密接に関わり親しい交流のあった禅宗(ぜんしゅう)寺院の三箇所を舞台に発展していきました。士大夫・文人と禅僧が手がけた個性豊かな書跡や、宮廷画家が主導した、洗練された筆墨と緻密な彩色による山水画・人物画・花鳥画などの魅力と、後世への影響を紹介します。日本でも愛されてきた中国書画の豊穣(ほうじょう)な美の世界をお楽しみください。

書画冊

倪元璐筆 中国 明時代・崇禎12年(1638) 高島菊次郎氏寄贈 (2026年2月8日まで展示)

4階 8室

2026年1月1日(木・祝) ~ 2026年3月22日(日)

本展示は、台東区立書道博物館との連携企画第23弾として開催します。

中国の明末清初(みんまつしんしょ)(17世紀前後)は、漢民族が統治する明(1368~1644)から満洲族による清(1616~1912)へと王朝が交替した激動の時代です。

書画をよくした漢民族の文人たちは、王朝の滅亡に際して、自らの立場の選択を迫られました。明と運命をともにして殉じた烈士(れっし)、清に抵抗する姿勢を貫き、当地で明への忠節を尽くした遺民(いみん)、海を渡った日本への亡命者、そして汚名を顧みず、清に降伏して明清両朝に仕えた弐臣(じしん)。彼らは不安定極まりない社会情勢のもと、それぞれの立場で葛藤を抱えて生涯を全うし、ときに胸中の複雑な想いを筆墨に託して、強烈な個性を発揮した書画に昇華させました。

この時期の書画には、金による装飾を施した料紙の金箋(きんせん)、滑らかで光沢のある絹織物の絖(ぬめ)など、煌びやかな材質の紙・絹が好んで用いられました。また、縦長の大きな長条幅(ちょうじょうふく)、扇形の扇面などの画面形式も流行します。「奇」すなわち独創性を重んじる風潮などを背景として、古典の様式をふまえながらも、連続する文字を一筆で書き連ねた連綿草(れんめんそう)や、デフォルメされた奇怪な造形といった、素材・形式を効果的に活かした新奇な作風を築いたものが少なくありません。

本特集では、明末清初の個性豊かな書画を、素材・形式と作風、そして作者の立場にも注目しながらご紹介します。乱世に生きた文人たちが、あたかも「夢―願望・空想・迷い・儚さ」をみるかのように、書画に表そうとした多様なイメージをご覧ください。

前期=2026年1月1日~2月8日

後期=2026年2月10日~3月22日

作品リストに前期、後期の記載がない作品は通期展示

重要文化財 如来および両脇侍立像

朝鮮半島 法隆寺献納宝物 朝鮮・三国時代・6~7世紀

5階 9室

2025年9月23日(火・祝) ~ 2025年12月21日(日)

本特集は日韓国交正常化60周年を記念して、東洋館8、9、10室が連動して行う展示の一つです。

本特集では、日本と朝鮮半島との交流によって日本にもたらされた作品を紹介します。(朝鮮通信使関連資料については東洋館8室で展示します)。

百済から日本に仏教が公伝した日本仏教の最初期を彷彿させる金銅仏、高麗から日本にもたらされた経典と経箱、日本から注文した茶碗などを展示します。

日本にもたらされた朝鮮半島の文化の諸相をお楽しみください。

チョガッポ 三角繋ぎ文様縫い合わせ

朝鮮半島 19~20世紀

5階 10室

2025年9月23日(火・祝) ~ 2025年12月21日(日)

本特集では、日韓国交正常化60周年を記念して、およそ三国時代から朝鮮時代、4世紀から20世紀にかけた朝鮮半島の歴史を、考古、美術、民族作品を通して展示します。

「ここで・ひと・とき」というキーワードをもとに、時空を旅するように、時代ごとにその土地や人びとの暮らしにちなんださまざまな作品を紹介します。

七宝簪・粧刀・眼鏡入

朝鮮半島 19~20世紀

5階 10室

2025年9月23日(火・祝) ~ 2025年12月21日(日)

本特集は、日韓国交正常化60周年を記念して、およそ三国時代から朝鮮時代、4世紀から20世紀にかけた朝鮮半島の歴史を、考古、美術、民族作品を通して展示いたします。

「ここで・ひと・とき」というキーワードをもとに、時空を旅するように、時代ごとにその土地や人びとの暮らしにちなんださまざまな作品を紹介します。

楣(部分)

カンボジア、プラサート・スララウ アンコール時代・10世紀 フランス極東学院交換品

地下 11室

2025年4月15日(火) ~ 2026年4月19日(日)

現在のカンボジアにおいて、9世紀初頭から600年余り続いたアンコール王朝の時代には、クメール族による独特の美術様式が完成しました。中でも11世紀末から12世紀にかけて造られたアンコール・ワットがその最盛期です。本展示室には、10~13世紀にアンコールの寺院を飾った仏教およびヒンドゥー教の彫像、浮彫の建築装飾をはじめとする石造彫刻を展示しています。いずれも1944年に、当館とフランス極東学院との間で交換された文化財です。

仏陀坐像

ミャンマー コンバウン朝・18世紀

地下 12室

2025年9月9日(火) ~ 2025年12月21日(日)

東南アジアでは、古代よりインド、スリランカの影響を受けて仏教やヒンドゥー教の尊像やそれを安置する祠堂が造営されました。それらはいずれも地域特有の発展をとげ、独自の美術様式が花開きました。ここでは、ミャンマーの乾漆仏をはじめ、東南アジア各地で造立された尊像を紹介します。

人形銅器

伝インド、ウッタル・プラデシュ出土 埋蔵銅器文化・前1500年頃

地下 12室

2025年5月27日(火) ~ 2026年5月31日(日)

60万年以上前に遡る前期旧石器時代の楔形石器や、インダス文明滅亡後の前2千年紀に栄えた埋蔵銅器文化の銅器はいずれもインドからもたらされた希少な考古資料であり、これらの展示を通してインドの先史時代と古代の文化を紹介します。また、タイ北東部のバンチェン地方ではおもに前3~後2世紀に武器や装身具を主体とする青銅器の文化が栄えました。当館が収蔵する500点以上のバンチェン出土品から選りすぐった優品を中心に、東南アジア各地からもたらされた多様な考古資料を一堂に集めて展示します。

怪獣蒟醤十二角形高杯

タイ・ラーンナータイ様式 16~17世紀

地下 12室

2025年9月30日(火) ~ 2026年2月1日(日)

東南アジアのカンボジア、タイ、ベトナムでつくられた陶磁器を時代別、地域別に展示します。クメールの灰釉・褐釉・黒釉のやきもの、タイの青磁や漆器(蒟醤)、ベトナムの青花・五彩を紹介します。

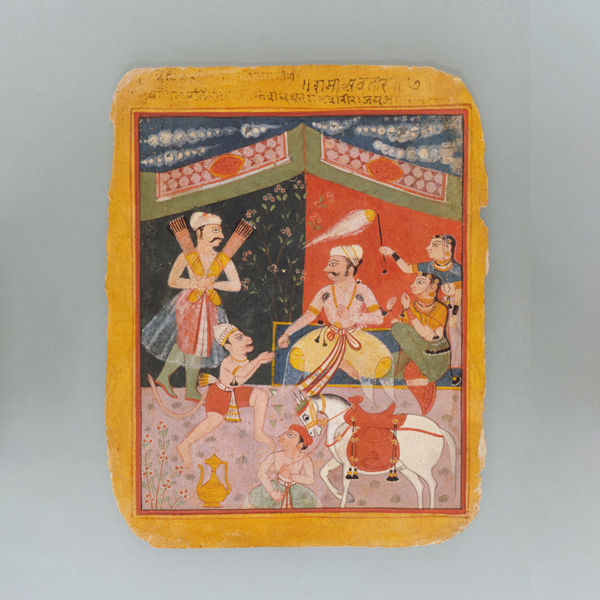

ラーマに謁見するハヌマーン(ラーマーヤナ)

メーワール派 インド 17世紀前半

地下 13室

2025年11月18日(火) ~ 2025年12月21日(日)

インドでは、インド神話や、シヴァ神、ヴィシュヌ神などのヒンドゥー教の神々、王の肖像や歴史的なエピソード、男女の恋愛などさまざまなテーマを緻密なタッチと鮮やかな色彩で描いた、細密画とよばれる絵画のジャンルが発達しました。

今回は、アジアの民族文化のケースまで拡大し、クリシュナの生涯を描いた物語『バーガヴァタ・プラーナ』および古代インドの叙事詩『マハーバーラタ』をテーマに展示します。

サロン(腰衣) 藍地蝶花鳥唐草文様印金バティック (部分)

インドネシア・スマトラ島・パレンバン 20世紀初頭

地下 13室

2025年11月5日(水) ~ 2026年2月1日(日)

インド洋と太平洋に浮かぶ島々で構成される、インドネシア。その西部に位置するのがスマトラ島です。日本よりも広い面積を有するスマトラ島には、さまざまな民族グループが暮らしており、地域によって多様な織りと染めの技法が認められます。たとえば、ろうけつ染め(バティック)や印金を駆使して製作された腰巻、あらかじめ染め分けた緯糸を使って文様を織り出した緯絣(イカット)、金銀糸を刺繡した女性用のスカートなど、島の南北で衣装の形や、用いられる染織技法が異なっている点が大きな特色です。

また、大航海時代以前より香辛料交易を介し、インド製の更紗がインドネシアの島々にも伝来しました。文様の類似性などから、インド更紗はインドネシアのバティックと影響しあっていたことが推測されています。

本特集では、スマトラ島の染織品の魅力を、20世紀初頭に撮影された着装時の写真とあわせて紹介します。加えて、スマトラ製のバティックとスマトラ島伝世インド更紗をあわせて展示し、その関連性についても探ります。