1089ブログ

秋深まる今日この頃。皆様いかがお過ごしでしょうか。保存修復室の横山です。

今年も、秋の庭園開放(2017年10月24日(火)~12月3日(日))の季節がやって参りました。毎年楽しみにしてくださっている方も、初めて庭園を訪れる方も、今年はぜひ、茶室「九条館」の前へお越しください。

トーハクファンの方は、きっとすぐに「おや? こんなところにこんなものがあったかな?」と気づかれるでしょうし、長年お付き合いくださっているディープなファンの方は、「お! 戻ってきたのか!」と思っていただけるかもしれません。九条館の前に、修理を終えた「大燈籠」が実に“8年ぶり”(修理期間も含めて)に、戻ってきました!

修復を終え8年ぶりに設置された大燈籠

この燈篭は、れっきとした東博の館蔵品(列品:G-4218)です。

京都で、現在も代々続く陶家・清水六兵衛家の四代(1848-1920)によるもので、陶製です。四代が61歳のときに作り、昭和13年(1938)に五代によって寄贈されました。陶製の燈籠という、器にとどまらない四代の作風の幅の広さを伝えるものとして、大変貴重な作例です。

近くでご覧いただければ、その大きさ、迫力に驚かれることでしょう。

総高は、2メートル30センチ強。宝珠、傘、火袋、中台、竿、基礎部、の大きく6つの部分から成り、総重量は1トンを超える、大変堂々とした作品です。

大燈籠をめぐる、この8年にはいろいろなことがありました。語りだすと、ちょっと長~くなってしまうのですが、およそ次のようなことが起こっていました。

【2009年10月】

日々、外で風雨に晒される状況から、燈籠の亀裂等劣化が進行

加えて不安定な地盤の状況により、いつ倒壊してもおかしくないことが指摘されていた

そこで、現場調査を実施し、いったんこの場所から撤去することが決まる

修復前の大燈籠 表面の旧修理痕、ズレや傾きが目立つ

【同年11月】

本館裏へ、解体して移動(担当は、重機を専門とするチーム!)

【2010年~13年】

修理に向けた調査・検討を重ねる

前例のない修理のため、修理仕様の決定、業者選定等にも慎重を期す

この間、3.11も発生。もし、従前の場所にそのままあったとしたら…(ドキり)

【2014年春】

会議に諮り、修理業者を決定

大型彫刻の修理を数々手掛けてきた「明舎(みんしゃ)」(代表:藤原徹氏(山形県))が行なうことになる

【2014年11月】

修理に向け、山形へ出発

大燈籠の搬出作業

【~2016年9月末】

明舎にて修理を実施

クリーニング、旧修理材の除去、新たな充填、補強等が施される

【2016年12月】

修理を終えた大燈籠を東博へ輸送

すぐに再設置を予定するものの、今後のさらなる安定性を確保するため、地盤の水平工事を行なうことになる

【2017年春】

設置箇所の地盤工事を実施

【同年6月】

満を持して、大燈籠を再設置!

2tトラック、クレーン、足場セッティングによる大掛かりな作業となる

大燈籠を再設置 1つずつパーツを持ち上げていきます

【同年10月】

秋の庭園開放にて一般お披露目

…本当に、いろいろなことがありました(しみじみ)。

大きな作品を安全に扱うことの難しさ、天候に左右される屋外作業の大変さを感じることの連続でした。

たくさんの人の手を経て、ようやく戻ってきた大燈籠。これからも庭園を彩るシンボルの一つとして、訪れた皆さまにあたたかく見守っていただければと思います。

なお、この燈籠にどういった修理が行なわれたのか、その詳細は、来春の「東京国立博物館コレクションの保存と修理」(2018年3月)でご紹介します。こちらもぜひ、お楽しみに!

| 記事URL |

posted by 横山梓(保存修復室研究員) at 2017年10月18日 (水)

![]() ほほーい! ぼく、トーハクくん。

ほほーい! ぼく、トーハクくん。

今日は、バックヤードツアーに連れて行ってもらえるんだほ。とっても楽しみなんだほ~。

![]() 今日は文化財の保存と修理の現場を見学させてもらえるのよ。

今日は文化財の保存と修理の現場を見学させてもらえるのよ。

繊細な作業をしている現場なんだから、急に踊りだしたりしないでね。

![]() ほーい…。

ほーい…。

![]() ほら、ガイダンスが始まるわよ。

ほら、ガイダンスが始まるわよ。

まずは高橋保存修復課長より、トーハクにおける文化財の保存と修理についてのレクチャーがありました。

文化財の保存と公開を両立するためには、よりよい良い環境を保つことが大事です。

トーハクでは、文化財を守り、伝えるために、次の3点に日々、取り組んでいます。

1. 文化財の損傷、劣化を遠ざけるための、予防。

2. 安全な取り扱いができるか、輸送に堪えうるかなどを検討する、診断。

3. 劣化を遅らせるための処置、安定化をはかるための修理。

研究員が文化財の異変に気づいたら、顕微鏡やCTスキャンなどで“健康診断”を行い、カルテを作成します。

修理には2種類あり、解体するなど大掛かりな「本格修理」と、必要最小限に手を入れる、「対症修理」があります。

トーハクでは、本格修理は年に20~100件、対症修理はなんと、年に700件くらい行われています。

とくに、高度な技術を要する対症修理を行っているのは、世界の美術館・博物館でもトーハクだけなのです。

![]() いよいよ出発だほ!

いよいよ出発だほ!

![]() 今回は500名以上の応募から抽選で選ばれた60名の参加者が4つの班に分かれて巡ります。

今回は500名以上の応募から抽選で選ばれた60名の参加者が4つの班に分かれて巡ります。

最初に訪れるのは、実験室。入口の扉は二重になっていて、専用のマットで靴の汚れを落としてから入ります。

ほー、いろんな修理の道具があるほ。

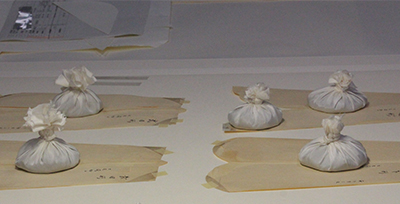

はっ、おいしそうなショウロンポウだほー!

![]() トーハクくん、それは作業のときに紙を押さえておく「重し」よ。

トーハクくん、それは作業のときに紙を押さえておく「重し」よ。

課長さんもショウロンポウって言っていたけど…。

![]() ここでは、外れてしまった本の背表紙や、破れてしまった掛軸の軸を直したりする対症修理や、

ここでは、外れてしまった本の背表紙や、破れてしまった掛軸の軸を直したりする対症修理や、

浮世絵を保存するための中性紙のマットや、巻物の保存に適した太い軸や、作品の素材や大きさに合わせた保存用の箱などをつくっているのよ。

浮世絵保存用のマット

マットがクッションとなり、作品への負荷を減らしてくれます

![]() まるで病院の手術室みたいだほ。

まるで病院の手術室みたいだほ。

ここで働くみなさんは、文化財のお医者さんだほ!

![]() 続いては、絵画の修理室。

続いては、絵画の修理室。

修理が終わったばかりのきれいな屏風がありました。

ここでは修理技術者の下田アソシエイトフェローによる解説がありました。

![]() この作品は、2年前から修理に入りました。

この作品は、2年前から修理に入りました。

当初は、蝶番(ちょうつがい)の外れ、絵の具の剥落、画面の汚れ、亀裂などがありました。

![]() かなりの重症だほ!!

かなりの重症だほ!!

![]() 絵画では、「損傷地図」というものを作ります。

絵画では、「損傷地図」というものを作ります。

たとえば、穴あきは緑、亀裂は青、しわは紫などと、損傷部分を色分けして示した修理の設計図を作り、修理前の状態を記録しておきます。

また、エックス線写真で木の枠組みの状態を調べたり、絵の裏から光てて撮った写真で、絵の具の重ね具合を見たりなど、修理前に入るまでの調査は、数ヶ月にもおよぶそうです。

![]() 手術前の検査は大事だほー。

手術前の検査は大事だほー。

![]() 修理に使う接着剤は、100年、200年後に修理をするときにも簡単に剥がせるようなものを使います。

修理に使う接着剤は、100年、200年後に修理をするときにも簡単に剥がせるようなものを使います。

でんぷんのり、ふのり、にかわなど、自然由来のものですね。

![]() エコでロハスなんだほ~。

エコでロハスなんだほ~。

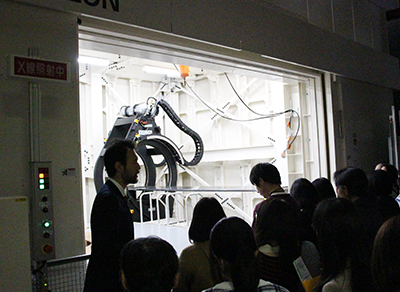

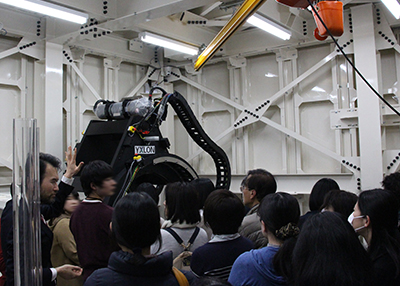

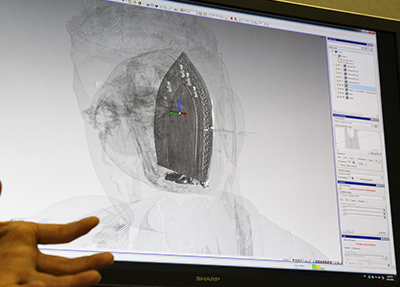

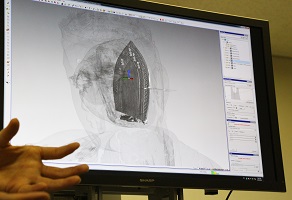

![]() 次は、エックス線CT室です。

次は、エックス線CT室です。

![]() なんだか秘密基地みたいだほ。

なんだか秘密基地みたいだほ。

あっ、大きな扉があいたほ!

こちらでは荒木調査分析室長による解説がありました。

トーハクには、文化財用の大型CTスキャナー(垂直型、水平型)、微小部観察用エックス線CTスキャナーの3台があります。

垂直型は仏像など、横に寝かせられない立体の文化財を立たせたまま撮影ができます。

水平型は、病院でもおなじみ?の寝かせて撮影ができるものです。

微小部観察用エックス線CTスキャナーは、細かい部分の撮影が可能です。

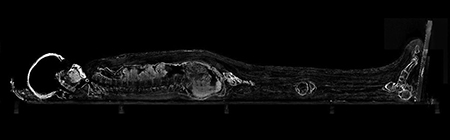

こちらは東洋館で展示中のミイラのCT画像。

いままでのエックス線撮影では不鮮明でわからなかったお腹の塊の部分が、何かが詰められているものだということがわかりました。

仏像の像内に納められているものも鮮明にわかります。

![]() もしぼくがケガをしたら、ここでCTを撮ってもらうんだほ。

もしぼくがケガをしたら、ここでCTを撮ってもらうんだほ。

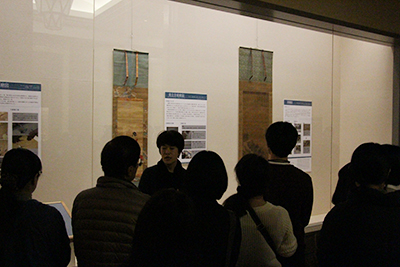

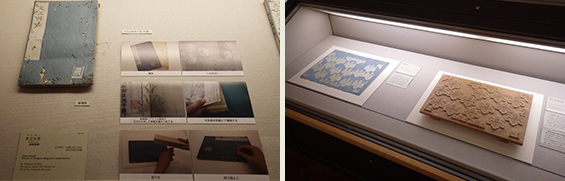

![]() 最後は、特集「東京国立博物館コレクションの保存と修理」の展示室へ。

最後は、特集「東京国立博物館コレクションの保存と修理」の展示室へ。

ここでは、修理を終えた作品が、その修理方法とともに紹介されています。

瀬谷主任研究員による、絵画の修理のお話をききました

修理後の公開は、半年から一年、作品の状態が安定するまで様子をみてから行います。

![]() 手術のあとはしばらく安静にするんだほ。

手術のあとはしばらく安静にするんだほ。

![]() ここでは、絵画担当の瀬谷主任研究員と、工芸(日本陶磁)担当の横山研究員による、展示作品の修理についてのお話がありました。

ここでは、絵画担当の瀬谷主任研究員と、工芸(日本陶磁)担当の横山研究員による、展示作品の修理についてのお話がありました。

各分野の担当研究員と修理技術者が検討を重ね、文化財が元来持っている情報を損なわずに、また、修理したところが後になってもわかるように修理をするのがトーハクの方針です。

大切な文化財を、100年、200年、もっと先へと伝えるため、トーハクのバックヤードでは日々、このように努力されているのね…。

![]() ぼくも1400年以上のあいだ、健康で長生きできているのもみなさんのおかげだほー。

ぼくも1400年以上のあいだ、健康で長生きできているのもみなさんのおかげだほー。

![]() これからは展示室での作品の見方も変わるわね!

これからは展示室での作品の見方も変わるわね!

みなさんもぜひ、特集「東京国立博物館コレクションの保存と修理」(~2017年4月16日(日)、平成館企画展示室)へお立ち寄りください!

カテゴリ:保存と修理、特集・特別公開、トーハクくん&ユリノキちゃん

| 記事URL |

posted by トーハクくん&ユリノキちゃん at 2017年03月29日 (水)

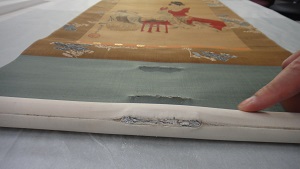

こんにちは、保存修復室の瀬谷愛です。

突然ですが、皆様は健康診断、定期的にいらっしゃっていますか?

めんどう?

忙しい毎日。お気持ちはわかりますが、放っておくわけにもいきません。

体調不良は早期発見が大切です。

なにかおかしいと気付けるのは、自分の身体だからこそ。

もし余裕があれば、大切な人の変化にも気づいてあげられるといいですね。

文化財の修理も、担当研究員が日々接している文化財の変化に気づくところから始まります。

たとえば・・・

見立王昭君図

桃源斉栄舟筆 江戸時代・19世紀

うん、とくに変化なし!いつもながらきれいですね~

と思ったら・・・

表装の下のところ、何かがつき破ってきてる!

たいへんです!

軸の中から、なにか白いものが出てきて、表装を破っていることに気づきました。

膨らんでるだけじゃなくて、粉までふいています。

このまま放っておくと、表装だけでなく、本紙まで破ってしまうでしょう。

どうしたらいいのでしょうか。

ここで修理技術者の出番です。

まずは、状態を確認するために、

他の健全なところを傷つけないようにして、軸木を包んでいる紙を、丁寧に切り開くことにしました。

すると・・・

中に埋められたものが膨らんで、木も割れてきています。

古い軸木には、掛軸を掛けたときにピンと平らに見せるために、鉛製の錘が入っていることがあります。

これが時間がたって腐食すると、膨張し、表装や本紙を突き破っていきます。

とくに普段は巻いた状態で保管していますから、一枚、また一枚、と本紙まであっというまに到達するのです。

表装の裂け傷を整えて、紙帯をあてて補修します。

今回は、幸いにも、本紙に到達する前に気づくことができました。

破れた表装をつくろい、新しい軸木を用意して、古い軸首を付け替えました。

当館では普段から、意識的に軸のあたりを触診し、「四角いなにか」を感じるときは、鉛が入っていることを疑って、早めの処置を行うようにしています。

乳がんの自己検診のような感じですね。

早くみつかれば、症状に応じたより小さな処置で済みます。

こうした必要最小限の修理を「対症修理」と呼んでいます。

文化財の構造をいったん解体する「本格修理」をメインにご紹介することの多い修理展ですが、

今回の特集「東京国立博物館コレクションの保存と修理」(2017年3月22日(水)~4月16日(日)、平成館企画展示室)では、年間700件ほど行っている対症修理から、修理技術者が選んだ事例もご紹介します。

会期中には技術者によるギャラリートークもあります。

ぜひ会場へお運びください。

ギャラリートーク(会場はいずれも平成館企画展示室)

特集「東京国立博物館コレクションの保存と修理」

2017年3月24日(金) 18:30~19:00

保存と修理 絵画修理の現場から

2017年3月28日(火) 14:00~14:30

保存と修理 立体作品修理の現場から

2017年4月11日(火) 14:00~14:30

ここに注目!保存と修理入門

2017年4月14日(金) 18:30~19:00

| 記事URL |

posted by 瀬谷 愛(保存修復室主任研究員) at 2017年03月24日 (金)

バックヤードツアー「保存と修理の現場へ行こう」は、毎回応募者殺到の人気ツアーです。

今年も2016年3月17日(木)、3月18日(金)に開催され、抽選で選ばれた42名(2日間)の方に参加いただきました。

私も広報室インターン生としてツアーに同行し、取材しました。

トーハクにおける文化財の修理は、解体などをして全体的な修理を行うものが年間70~100件、部分的に行う最小限の修理が年間700件以上あります。

実際どのような過程を経て保存・修理が行われているのか、ツアーの様子とともに紹介しましょう。

今回のツアーでは、2年前に導入された大型のX線CTスキャナーなど、コンピューターを使用し科学的・数学的な客観的データを計測する施設。実験室と呼ばれる、浮世絵や絵巻など一つ一つ手作業をする修理部屋。そして、刀剣の手入れなどを見学。

参加者の方々には文化財の保存と修理についての理解を深めていただく内容となっていました。

まずは文化財の調査や状態の診断を担うCTスキャナーの見学です。

ここには3台のCTがあり、用途に合わせてそれぞれを使い分けています。

CTを用いて修理すべき箇所を素早く発見し、また作品の構造などを理解することで、どのような処置を行うのか、展示や作品を移動する際のリスク回避などに役立てられています。

みなさん真剣に説明を聴いています

世界最大CTスキャナーのテーブルに乗り、撮影する際の回転も体験しました

現在、本館11室に展示されている如意輪観音菩薩坐像は、頭部の納入物がわかるCT画像も一緒に展示されています(2016年4月17日(日)まで)

次は実験室です。

入口は二重扉になっており、室温や湿度の管理に注意が払われています。

主に劣化を最小限に抑えるための修理を行っている実験室では、文化財に優しく、修理の際に除去しやすい糊を用いるなど、将来に繋がる「修理のやり直しを考えた修理」が考えられています。

また、こちらで実際に使用されている澱粉糊ですが、実は研究員の手作りなのです。

館内で配布中の東京国立博物館ニュース(4-5月号)に、その糊炊きについての記事が掲載されていますので、ぜひお手にとってご覧ください。

浮世絵の修理について詳しく説明しています

最後は現在、老若男女から注目の集まる刀剣です。

刀は鋼から作られた武器ですが、表面に処理を施す際など、案外脆い側面もあります。

温度や湿度の管理だけでは刀剣は錆びてしまうため、保存する際は油を塗って、空気を遮断します。

しかし油は常に空気と触れているので、一定期間をおいて新しい油を塗り直さなければなりません。

今回は刀剣の古い油を拭き取り、新たに塗り直す作業を見学しました。

トーハクが所蔵する約900件の刀剣一本一本は、こうした定期的な手入れを経て、みなさんにご覧いただいているのですね。

細心の注意を払いつつ行われる手入れ

バックヤードツアーは、参加者の方に実際の作業現場に入っていただき、普段は見ることのできない博物館の仕事を見学していただくことが醍醐味です。

どの部屋でも興味深く研究員の話に耳を傾け、積極的に質問をされていたのが印象的でした。

それぞれの現場で研究員が熱意を持って、文化財の保存や修理に取り組んでいることが伝わったのではないかと思います。

ただいま本館 特別1室では

特集「東京国立博物館コレクションの保存と修理」(2016年3月16日(水)~4月24日(日))を開催中です。

本館17室では、「保存と修理」のテーマで通年の展示も行っています。

この機会にぜひ足を運んでみてください。

また、17室には募金箱があります。こちらに寄せられた募金は、文化財の保存・修理にあてられます。

皆様のお気持ちで、文化財を未来に伝えることができることに感謝いたします。

作品を鑑賞することには、その作品が持つ魅力を自身の目で見て知ることができる楽しさがあると思います。

しかしそれだけではなく、その文化財が長い年月を過ごしてこられたのも、様々な人々が後世へと伝える努力をしてきたからであり、それらが今、目の前に存在しているのだと思いを巡らせる瞬間が、私はとても好きです。

保存と修理の現場は表舞台には出てきませんが、今回ツアーに同行したことでとても勉強になったと同時に、文化財の保存や修理について少しでも関わっていきたいと思いました。

| 記事URL |

posted by 渋谷久美子(広報室インターン) at 2016年03月26日 (土)

保存修復室の沖松と申します。

今回は、3月15日(日)まで公開中の特集「東京国立博物館コレクションの保存と修理」(本館特別1室)についてご紹介させていただきます。

当館の保存修復事業の成果の一端として、修理を終えた作品を、修理のポイントやその工程中に得られた情報などとともに紹介するこの展示も今回で15回目!

そんな節目の年でもある今回は、国宝室での「檜図屏風」の修理後初お披露目の展示と同時開催として、檜図屏風の修理に関連する資料も展示しています。

左:展示室内全景、右:屏風下地見本

本紙の下には、特性の違う和紙を、張り方を変えて何層も重ねた下地があります。本紙を支え、安定した状態を保つ上でとても重要です。

それでは、展示をのぞいてみましょう。

特別1室の南北の壁側のケースでは、作品の解体を伴う本格修理の例として、南側には刀剣・陶磁・考古などの立体物、北側に絵画・書跡・漆工、中央の覗きケースには、メインテナンスとして恒常的に行っている和綴じ本の綴じの修理や洋書の保存箱の製作などの対症修理の例を展示しています。また、檜図屏風修理の関連では、裏紙制作にあたって、八条宮家縁の意匠として桂離宮の襖に用いられた五七桐大紋の版木を用いました。今回の展示でも宮内庁京都事務所のご協力により特別に拝借して展示しています。

左:和綴じ本の修理、右:版木(五七桐大紋)宮内庁京都事務所所蔵とそれから摺った唐紙

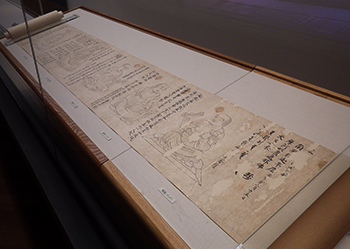

ここでは、絵画・書跡作品から1点、技術的に興味深い例として、「先徳図像」(重要文化財)に注目してみましょう。

重要文化財 先徳図像 玄証筆 平安時代・12世紀

この作品は玄証(1146-1222)という、高野山を拠点に密教の図像研究・蒐集に活躍した学僧の自筆のものとして重要な作例です。紙は打ち紙加工がされた楮紙が用いられています。

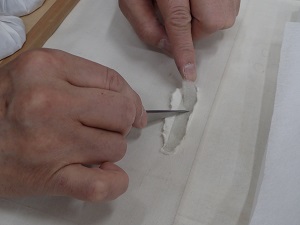

本紙に虫損跡が多く、紙に厚みがあるため、修理前は、以前の修理で欠損部を塞いだ箇所に段差が生じていました。その段差が折れの進行する原因ともなり、陰影が生じて鑑賞上も支障を生じていました。これだけ多くの欠損部に補修紙を貼ると、一枚の厚さは少なくても、本紙を巻いたときには重なり合い、必要のない厚みが出て本紙に負担をかけてしまいます。

そのため、修理にあたっては虫損部の補修を如何に段差なく、本紙に負担をかけないように行うかが大きなポイントでした。

そこで採用されたのが「DIIPS」 (Digital Image Infill Paper System)です。

この技術は、本紙のデジタル撮影画像から欠損部の形状をアクリルシートに再現したもので補紙を漉き、それを欠損部に嵌めこむ方法です。

本紙の厚みに応じてシートの厚みを変えられ、レーザー加工で欠損部の形に穴を開け、そこに紙料を流し込んで補紙を漉くので、どんなに複雑で小さな形でも欠損部にピッタリ嵌まる形に漉くことができます。

そして周囲の余分な繊維をのりしろにできるため、本紙に接着する際に糊が薄くてすみ、凹凸も極力なくすことができます。

また、この技術の元になっている漉き嵌めのように、本紙そのものを紙料を混ぜた水に通す必要がないので、本紙の風合いや彩色など水に通すと損なわれる要素がある作品に効果的な技術です。

左:補紙作製中 右:補紙作製シート

修理の現場では、様々な状態の作品に、より安全で効果的に対応できるよう、こうした技術・材料の研究開発が常に進められています。

普段の展示された作品だけからは見えない裏方の仕事ですが、文化財を未来に伝えていくためにとても大事な部分です。年1回のこの機会に、是非ご覧いただけたら幸いです。

なお、今回、特別1室に展示の作品のうち、先徳図像は増井梅宗國久代様からの、四季山水図は長谷部康子様からの寄附金により実施することができました。国宝室に展示の檜図屏風はバンクオブアメリカ・メリルリンチ文化財保護プロジェクトからの助成金支援に修理が実施されました。

また、本館17室 保存と修理のコーナーなどに常設の募金箱へも多くの方々からのご寄附を頂いており、日常的メインテナンスとしての様々な処置や保存箱の製作などに活用させて頂いております。皆様の博物館の文化財の保存、修理事業へのご理解とご協力を心より篤く感謝申し上げます。

| 記事URL |

posted by 沖松健次郎(保存修復室主任研究員) at 2015年03月04日 (水)