1089ブログ

現在開催中の「内藤礼 生まれておいで 生きておいで」(以下、「内藤礼展」)は、先の荻堂研究員のブログにもあったように、通常の当館の特別展とは違っています。展覧会入口に「ごあいさつ」のパネルがないことからはじまり、展示室内には作品解説パネルの類はいっさいない、会場外で並ぶことはあっても会場内の人数はそれほどでもない、3か所の会場がまとまっていない、など、ないことばかりです。

さかのぼれば、ポスターは作家の作品ではない当館収蔵品のアップ(原寸大以上)でチラシにも作家の作品画像は掲載されていない、開幕時に図録がない、とこれまたないものだらけ。現代美術展ではそれほどめずらしいことではありませんが、当館をよく知っている皆さんは、「?」と思ったかたも少なくないのでは、と思います。

展覧会第1会場エントランス 撮影:畠山直哉

推奨順路のはじまりはさりげない

美術家・内藤礼さんにとっても、この展覧会はこれまでの個展とは違うと言います。自分の作品ではない、東博の収蔵品を使っての空間作品制作は初めてのことだそうです。

ないものが多い展覧会。そこにあるのは内藤さんがつくった「空間作品」です。この展覧会では、まずは作品と向き合ってほしいと思います。

博物館では、誰もが「わかりやすい」展示を心がけます。その作品は何なのか、何でできているか、誰がどういう目的で作ったか、あるいは作らせたのか、誰が持っていたか、など、特に東博にある「古美術品」といわれるものには、すでにわかっている「作品についての情報」がたくさんあり、それを伝えるのは博物館の重要な役目です。情報が多いほどその作品あるいはそれをつくった時代など作品にまつわるさまざまなことに興味を持って楽しんでもらえるのではないかと期待して、できるだけ多くの情報を提供できるよう心がけています。また、当館の総合文化展は寄託品を除いて写真撮影可能です。

一方、「内藤礼展」会場では一切の説明を提示していません。来場者に配布する作品リストには、タイトルと制作年、材質、サイズなど作品自体の基本情報のみで、作品ごとの「解説」はありません。それは、会場でまず、来場したお一人お一人が作品と向き合い、ご自分の眼で見ていただきたいからです。会場内での撮影も不可としています。警備上の理由もありますが、写真を撮るよりもその場にいて自分の眼で見えるもの、感じることを最大限受け取ってほしいのです。部屋の入口に設けた短いトンネルを抜けて拡がる、身のまわりにあるささやかなもので構成された世界でしばし時を過ごすと、小さなものごとに気づいたり、それらに何か感じたりする、かもしれません。それは、実際に展示室にいるその時に見えること、感じられることなのです。そうしたことを持ち帰っていただきたいと思います。

第1会場展示風景 撮影:畠山直哉

《color beginning》2024 のある会場。生がはじまり、空間に色が生まれる

これほどカラフルなポンポンを多くつかったのは初めてだそう

第2会場の制作に入って数日後、作家が何かに衝き動かされるように作り始めた《母型》は、部屋のほぼ全面を使った大掛かりな作品です。この空間内をぶらぶらと歩いたり《座》に座ったりしながら、来場者自身でご自分なりにその空間を体験してみてください。会場にいる日の天気、時間、体調、気分で受け取るものは違うでしょう。第2会場と第3会場は、天気と時間で見える光景が全く異なります。晴れた朝、曇った昼間、西日の強い夕方、大雨で真っ暗な閉館間際、など、日にちと時間でここまで見えるものが違う展覧会は、当館ではめずらしいことです。

第2会場風景 撮影:畠山直哉

ガラスビーズが下がった空間《母型》は、作家が展示室での制作に入ってから発想してできた作品。

このように大きな作品を制作に入ってから構想し生み出したのも初めての経験だそう

展覧会は、会期が決まっていて、終わったら消えていくものです。特に、内藤作品はその時に顕す空間が作品なので、後日厳密に再現することは難しい。だからこそ、その日その時に見えるもの、気づくことに集中していただければと思います。

猿形土製品 さいたま市真福寺貝塚出土 縄文時代(晩期)・前2000年~前1000年 当館蔵 撮影:畠山直哉

現代美術はどうみてよいのかわからない、という方は多いと思います。私自身、現代美術の専門家ではないので、自身の眼でみたものと体験、記憶からしか作品を語ることはできません。もちろん、作家の意図はありますし、「こうみてほしい」などの希望はあり、例えば会場は1⇒2⇒3⇒(エルメスでの連携展(注1))⇒3⇒2⇒1の順にご覧になると、内藤さんの物語に沿うことになります。しかし、何かをこう感じなければならない、のではなく、皆さんがその時見えるもの、感じることが、皆さんにとっての展覧会体験です。

第3会場《母型》2024 撮影:畠山直哉

生の往還を顕すこの作品は、さまざまな時代の生の証が集まる博物館を象徴するよう

「なんだろう」「わからない」ことを悪いことだと思わず、楽しんでください。その疑問が美術鑑賞のはじまりであり、人生を楽しむきっかけとなることを願います。

(注1)銀座メゾンエルメス フォーラムでの本展覧会と同タイトルの個展 ~2025年1月13日(月・祝)

カテゴリ:「内藤礼」

| 記事URL |

posted by 鬼頭智美(広報室長) at 2024年09月13日 (金)

神奈川県立近代美術館の学芸員・三本松倫代さんに今回の「内藤礼 生まれておいで 生きておいで」(2024年9月23日(月・休) まで)は「縄文しばりがあったのですか」と尋ねられ、はっとした。もとより本展は、東博の建築や当館に収蔵される文化財を活かして構成されるということは決まっていたが、実際にどの分野の作品や資料を内藤礼が選ぶのかは決まっていなかったのだ。このような経緯をすっかり忘れてしまうほど、本展では内藤作品と縄文時代の考古遺物が会場と一体となって展示空間を形作っている。

さて本展に出品された考古遺物の選定は全て内藤に委ね、最初に土版が選ばれ、次に足形付土製品、そして動物形土製品や獣骨、最後に土製丸玉が選ばれた。

展示される考古遺物を、あらかじめ当方から提案することや説明することは避けた。なぜなら最初に内藤が選んだのが欠けのある簡素な土版であったからだ。当館には造形的にも優れ、完全な形を残す土版もあるため、正直戸惑った。代わりの考古遺物を内藤に提案しようかとも思ったが、敢えて止めた。むしろ欠けた土版を選択した内藤の意図を探ることで、これまでとは違った観点から内藤が作る作品や展示空間ときっと深く向き合えると考えたからだ。そして欠けたとは言え、この土版に縄文人が願った安産や子孫繁栄、そして豊かな自然の恵みを祈る率直な思いは一切損なわれてはおらず、これが本来あるべき姿とも思ったからである。

土版 縄文時代(後~晩期)・前2000~前400年 東京都品川区 大井権現台貝塚出土

顔や乳房を欠き、儀礼による被熱で変色している

土版に続き内藤が選んだのは本展のポスターやチラシのキービジュアルにもなっている足形付土製品である。過去の内藤展と異なり、内藤作品ではなく考古遺物がキービジュアルになっていることに内藤ファンや考古学ファンはどのように見たのだろう。だが本展をご覧になった方で、この選択に違和感をもつ方はいないのではないかと思っている。

重要文化財 足形付土製品 縄文時代(後期)・前2000~前1000年 新潟県村上市 上山遺跡出土

ポスター・チラシに用いたキービジュアル

自然光のなかで撮影された足形付土製品の柔らかな陰影

本例のような幼児の手のひらや足の裏を押し当て、その形を写し取った土製品は、手形あるいは足形付土製品と呼ばれている。手形や足形の反対側となる裏面には押し当てる際についた太く長い指の痕が残るものがあることから、子ども本人が手形や足形を写したのではなく、親などの大人を介して作られたものと考えられている。また手形・足形付土製品は墓から出土する例もあることから、亡くなった子どもの形見として作られたと考えられ、親子の絆や愛情を象徴するものとして理解されている。

足形付土製品(模造)をもつ大人の手

足形付土製品(模造)と2歳児の足裏

昔も今も変わらない親子の思いを素直に表した形

内藤によって土版に続き足形付土製品が選ばれたことで、ようやく一担当者として内藤の意図を少し理解ができたような気がした。いわゆる内藤が期待したのは火焔型土器や遮光器土偶のような縄文造形ではなく、素直に生を紡ぎ、生を営んだ結果として生じた形が縄文時代の考古遺物の本質だと内藤が考えて選んだのだと。だからこそ、本展では小さな獣骨片にさえ十分な居場所が与えている。そして、内藤の思いは来館者にも注がれているはずで、それぞれの居場所がきっと用意されているはずである。

「生まれておいで、生きておいで」

ぜひご来館いただき、東博での内藤作品と展示空間を体験して欲しいと思う。

カテゴリ:「内藤礼」

| 記事URL |

posted by 品川欣也(学芸企画部海外展室長) at 2024年09月06日 (金)

「内藤礼 生まれておいで 生きておいで」はいつもの東博の展覧会とは少し雰囲気が違います。

考古作品を大胆にトリミングしたポスタービジュアル、解説のない展示室、自然光を取り込んで刻々と変化する光など、普段の東博の展示とは違ったアプローチで、鑑賞者がモノや空間と繊細に向かい合わざるを得ないような展示になっています。

自然光で撮影された写真を大胆にトリミングしたポスター

重要文化財 足形付土製品(部分) 新潟県村上市 上山遺跡出土

縄文時代(後期)・前2000〜前1000年 東京国立博物館蔵 撮影:畠山直哉

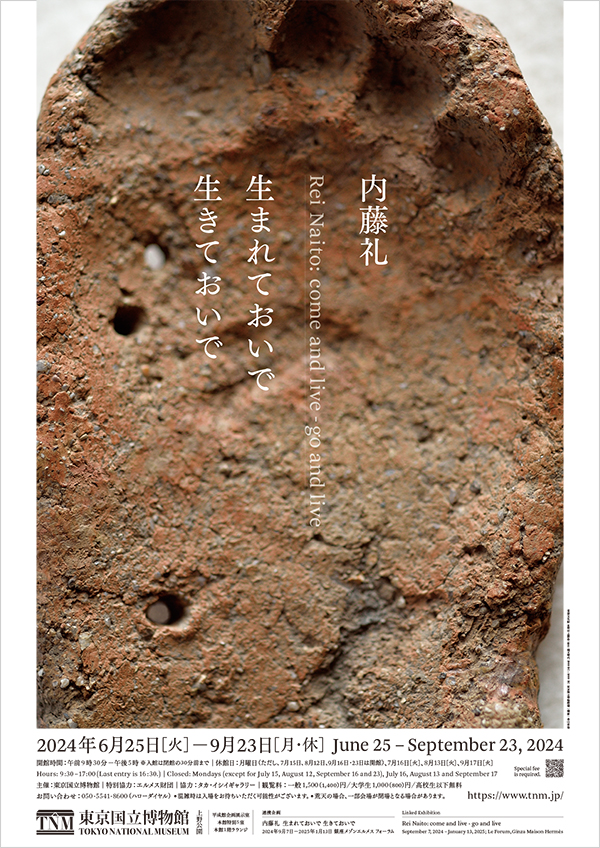

第2会場の本館特別5室には、当館所蔵の考古作品が入った展示ケースがいくつか設置されています。

低い。地面に置かれている感覚に近い低さ。

「内藤礼 生まれておいで 生きておいで」第2会場

撮影:畠山直哉

写真を見てお気づきのように、これらの展示ケースは普段の東博の展示では考えられないほど低く設置されています。

この低い展示ケースで見る作品は、見やすい高さに設置された通常の展示ケースで見る場合と全く印象が違います。

地面を見下ろすような鑑賞は、足形付きの土製品が足跡に見えるような新鮮な感覚を覚えます。

(足形付土製品:https://colbase.nich.go.jp/collection_items/tnm/J-38391?locale=ja)

この職員や監視スタッフを心配させるほど低く設置された展示ケースですが、うっかり接触しても簡単には動かないようにしたり、地震から守るための免震装置を設置したり、しっかりと安全対策も行なっています。

このために用意した免震装置は、数ミリしかない超薄型のものを使用しています。

高い天井の空間を使った作品も本展の見どころです。見下ろしたり、見上げたり、さまざまな視点で展示を楽しんでみてください。

展示ケースと床の間に設置された超薄型の免震装置

また特別5室は、東西の窓のシャッターを数十年ぶりに開放して自然光のみで展示しています。

天候や時間によって光が常に変化するので作品の印象が見るたびに違います。

展覧会の準備のためにシャッターを開けた時に、西と東で窓ガラスが違うことに気が付きました。

東側は透明なガラス(竣工当時の製法であるフルコール法やコルバーン法で作られた板ガラス。波打つ歪みが美しい)、西側は曇りガラスになっています。

これは西日の強い光を抑える設計だと考えられます。

(左)東側窓ガラス (右)西側のガラス

展示は、何を、どこに、どう置き、どう光を当てるかで感じ方が全く変わるものです。

本展はそれを様々な面で強く感じる展示です。本展でたくさんの「違い」を感じて得た視点で、総合文化展を見ると、また新しい発見があるかもしれません。

内藤礼展は、比較的ゆったりしている平日の午前中がおすすめです。

カテゴリ:「内藤礼」

| 記事URL |

posted by 荻堂正博(デザイン室) at 2024年07月10日 (水)

6月25日(火)、「内藤礼 生まれておいで 生きておいで」が開幕しました。(9月23日(月・休) まで)

本展は、会場が「平成館企画展示室」「本館特別5室」「本館1階ラウンジ」の3か所に分かれています。

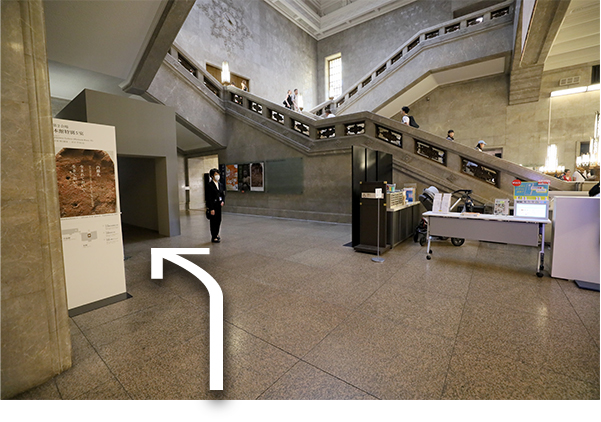

ご覧いただきたい順路をご説明します。

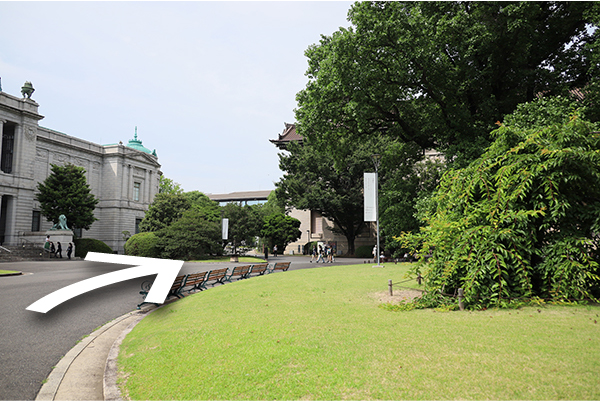

まずは第1会場の「平成館企画展示室」へ。

東京国立博物館の正門プラザを通って入館したら、平成館へ向かいます。

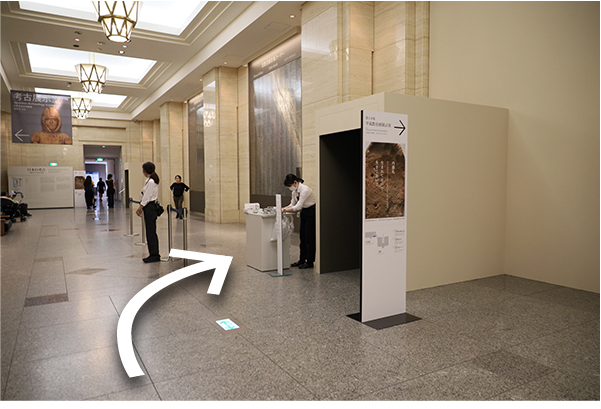

平成館エントランスにお入りいただいたら、右手にお進みください。

第1会場の「平成館企画展示室」が見えてきます。手前側の出入口からお入りください。

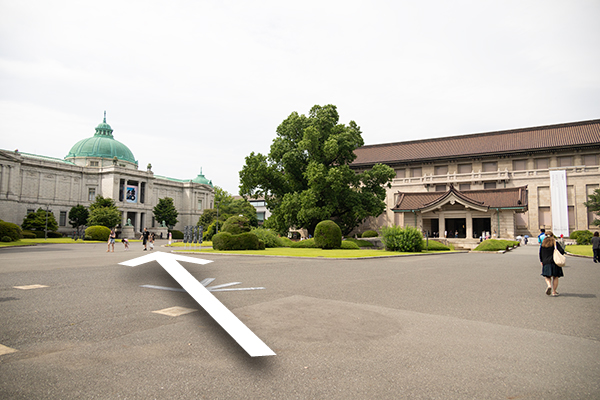

第1会場の反対側の出入口を出て、第2会場の「本館特別5室」へ向かいます。

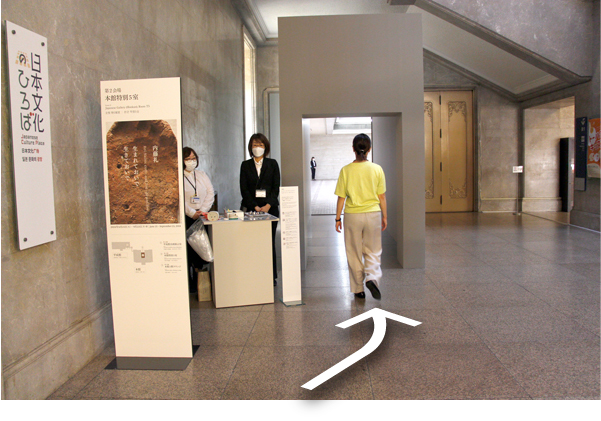

第1会場を出て、すぐに右手に曲がります。(ここが少しわかりづらいですが、画像のとおり、案内看板があります。)

本館へ繋がる連絡通路へ、道なりにお進みください。

本館に入って、すぐ右手にある本館18室を目指します。

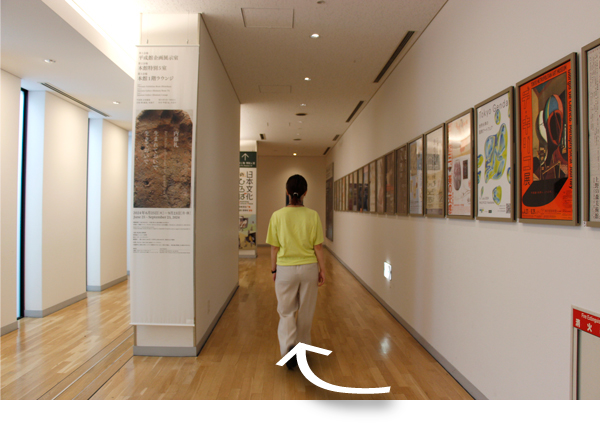

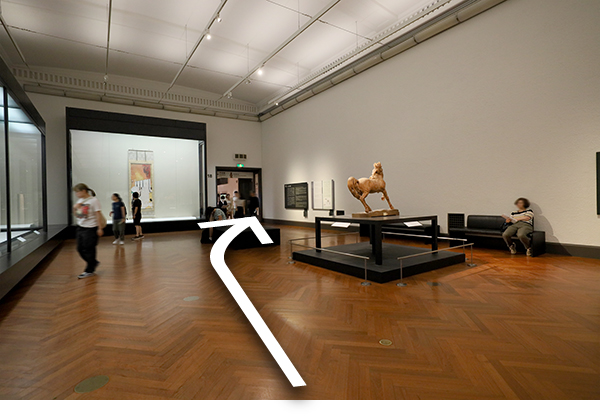

本館18室「近代の美術」の展示室を進みます。

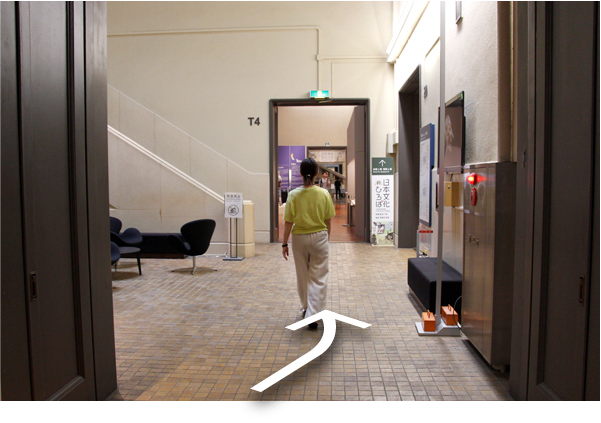

本館18室「近代の美術」の1番奥まで進み、左手の出入口を出て、そのまままっすぐ本館特別4室にお進みください。

(または本館19室を経て、ミュージアムショップを通り抜けることも出来ます。)

特別4室を抜けると、本館エントランスに出ます。

左手に第2会場「本館特別5室」が見えてきます。

第2会場に入った時とは反対側の出入口から出たら、右手に見える大階段を横切り、来た道と同じ道を戻ります。

(左手側の本館11室~15室を道なりに進み、第3会場へ行くこともできます)

本館18室「近代の美術」を再びまっすぐ進んだら、右手に曲がります。

本館16室「アイヌと琉球」の展示室を奥まで進むと、第3会場「本館1階ラウンジ」へ。

館内が広く、じっくりとご覧いただきたいので、ぜひ時間に余裕をもってのご来館をおすすめします。

本展を堪能されると、なんだかすっきりとして、目の前の曇りが晴れてくるような気持ちになります。第3会場を出たあと、この眼差しで見た総合文化展の作品は、どのように見えてくるでしょうか。

もしかしたら、今までとはまた違った見え方で浮かび上がってくるかもしれません。

本館特別5室では、長年閉ざされていた大開口の鎧戸を開放しました。お天気によって見え方がまったく変わりますので、日時や時間を変えて、何度か見てみると、また新たな表情が見えてくるかもしれません。

本館特別5室 長年閉ざされていた大開口の鎧戸の様子

本展は、9月7日より銀座メゾンエルメス フォーラムで開催される同名展覧会(2025年1月13日まで)の空間へと続き、再び本展へと戻るという構成です。

どんな風に繋がるのか、私たちも今からとても楽しみにしています。

カテゴリ:「内藤礼」

| 記事URL |

posted by 東京国立博物館広報室 at 2024年06月27日 (木)