1089ブログ

東京国立博物館では、4月1日より皆様に今まで以上にトーハクに親しんでいただくために、友の会、パスポートなどの会員制度の一部を改めることにしました。

詳細は「会員制度、寄附・寄贈」のページに掲載されていますが、今回はこの中から特に大きな変更点を取り上げて説明いたします。

(1)ベーシック会員制度の新設

総合文化展を何度でも観覧いただける「ベーシック」を新たに設けました。年3回以上総合文化展に来館いただいているお客様にお得な会員です。

「博物館に初もうで」や「博物館でお花見を」、「博物館でアジアの旅」など季節ごとの企画展も含め、総合文化展はすべて無料で観覧いただけます。

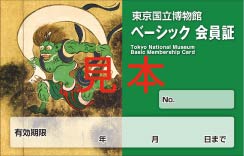

新設されるベーシック会員証の見本

(2)パスポート、ベーシック 29歳以下割引制度の創設

若いトーハクファンにお気軽に来館いただけるように、パスポートとベーシックに29歳以下の割引制度を設けました。

パスポート、ベーシックについて、サービス内容はそのままに、29歳以下は30%割引になります。

4,100円→3,000円

1,500円→1,100円

なお、学生の方には引き続き、学割制度を設けています。

(3)友の会会員、賛助会員の皆様へ 総合文化展招待券をプレゼント

友の会会員・賛助会員に新規ご加入いただいた皆様に、トーハクの魅力をご家族、ご友人にも紹介いただきたく、総合文化展の招待券を差し上げることにしました。

他にも賛助会の拡充や友の会継続割引の導入など、様々な面でサービスの拡充を図っております。

ご不明点は、ウェブサイトや館内配布のパンフレットをご覧いただくか、会員制度担当までお気軽にご相談ください。

4月15日の正門プラザの開館と同時に、正門前に会員専用窓口が開設され、同日にインターネットでの電子決済による申し込みも開始されます。

賛助会を含め、すべての会員への申し込みが可能となりますので、ぜひご活用ください。

今後とも東京国立博物館をよろしくお願いいたします。

カテゴリ:news

| 記事URL |

posted by 関谷泰弘(総務課) at 2014年03月31日 (月)

開山・栄西禅師 800年遠忌 特別展「栄西と建仁寺」が開幕しました! 3月24日には、 一般公開に先立って報道内覧会と開会式が行われ、 ご来賓の方々をはじめ1300人を超すお客様においでいただきました。いよいよ開幕したこの春注目の展覧会。 せっかくの機会ですので、会場の中を少しだけご紹介しましょう。 まず展覧会入り口で、皆様をお出迎えしてくださるのは…

明庵栄西(みんなんようさい)坐像 鎌倉時代・13~14世紀 神奈川・寿福寺蔵 栄西さんの坐像です。 展覧会広報においては、"風神雷神"が大活躍していますが、本展は栄西禅師800年遠忌の展覧会。 展覧会前半では、まず栄西さんのひととなりに触れることができます。 さてこのお像、注目すべきは、大きく、四角く、てっぺんが平らという特徴的な頭。 厳しい修行の末、一度見たものは忘れない超記憶法(?)を修めていたといわれる栄西さん。 大きな頭はその象徴。きっと知恵がいっぱいに詰まっていたに違いありません。 あれこれ仕事に追い回されて、七転び八起きを繰り返す私なぞ、もう思わず拝んでしまいます。 本当に…本当に…あやかりたいものです。 そのまま第1室を進むと見えてくるのは、展示室の中に再現された建仁寺の方丈。

四頭茶会茶道具 中国 明時代・16~17世紀/江戸時代・17~18世紀 京都・建仁寺蔵 日本に喫茶法を広めた「茶祖」としても知られる栄西。 この展示は、その栄西の誕生を祝して毎年4月20日に建仁寺で行われる四頭茶会の様子を 道具や設えをそのまま使って再現した、本展の見どころのひとつです。 また、展覧会の事前調査で、像内部に納入物が見つかった「蘭渓道隆(らんけいどうりゅう)坐像」も本展注目の作品。

蘭渓道隆坐像 康乗作 江戸時代・延宝4年(1676) 京都・西来院蔵 納入物の古い肖像彫刻の残欠は残念ながら取り出してみることはできませんが、パネルでの解説を行っています。 (本ブログでも、今回の新発見の内容をご紹介予定。乞うご期待!) さらに進んで、展覧会後半には今回の目玉となる、

重文 雲龍図(左4福) 海北友松(かいほうゆうしょう)筆 安土桃山時代・慶長4年(1599)京都・建仁寺蔵

国宝 風神雷神図屏風 俵屋宗達筆 江戸時代・17世紀 京都・建仁寺蔵 などなど見どころが目白押しですが、私がオススメしたいのは、この小野篁立像。

小野篁・冥官・獄卒立像 院達作 江戸時代・17世紀 京都・六道珍皇寺蔵 両側に冥官と獄卒を従えた、2mを超える堂々としたお像です。 恐る恐る顔を下から見上げると、玉眼がギラリと光った気がして、なにやら背筋がピンとなりました。 昼は朝廷に仕えながら、夜は閻魔大王の副官をしていたとの逸話も残る篁。 ふと、「さて、何か篁さんに怒られるようなことはしていなかったかな」と、 ここ数日のわが身を振り返ったところ、 ギラリと光る上司の目が思い出されて、再度、なにやら背筋がピンとなりました。 さて、今回は広報室員の個人的な感想も含めた展覧会場のご案内でしたが、 今後、当ブログでは特別展「栄西と建仁寺」の見どころについて研究員がご紹介していく予定です。 皆様におかれましてはぜひ、実際の展示とあわせてお楽しみいただければ幸いです。

カテゴリ:news、2014年度の特別展

| 記事URL |

posted by 田村淳朗(広報室) at 2014年03月26日 (水)

この冬は予想外の大雪に見舞われ、トーハク庭園の桜も枝が折れるなど影響を受けました。

ようやく、3月中旬にさしかかったところで、春らしい気温に戻りつつあります。

春の庭園開放(2014年3月8日(土)~4月13日(日))はすでに開催中ですが、

今年の東京の桜の開花予想は3月25日、満開は4月2日頃とのこと。

庭園の桜も懸命につぼみを膨らませているところでしょう。

つぼみを膨らませたオオシマザクラ

恒例のさくらカフェもオープン。池のほとりのベンチでゆっくりおくつろぎいただけます。

左:さくらカフェではコーヒー、ココアなど飲み物のほか、パンケーキやクッキー、マフィンなどもご用意

右:自家焙煎ドリップコーヒー(350円)と、桜マドレーヌ(200円)

そして明日、3月18日(火)から、恒例の「博物館でお花見を」が始まります。

桜をモチーフにした作品の展示や、ワークショップ、コンサートなど、まさに春爛漫の企画となっています。

館内にて配布している「博物館でお花見を」パンフレット(A4二折)をご覧ください。

こちらは、さくらスタンプラリーの台紙にもなっています。

展示室では、桜のマークを目印に、名品の中に咲く桜をご鑑賞いただけます。

そのうち、5つのポイントでスタンプをご用意しています。全部集めるとオリジナル缶バッジをプレゼント!

今年は、かわいらしい仏像のデザインとなっています。

モデルは本館11室に展示されている桜材でできた如意輪観音菩薩坐像(奈良・西大寺蔵)です。

そして、今年のメインビジュアルはこの作品。

ひときわ華やかに展示室を彩ります。

源氏物語絵合・胡蝶図屏風 狩野晴川院〈養信〉筆 江戸時代・19世紀(4月20日(日)まで本館8室にて展示)

また、本館10室(浮世絵)では、3月25日(火)から4月20日(日)まで、すべて桜が描かれた作品の展示となります。

江戸の美人たちがお花見を楽しむ姿をご覧ください。

そのほか、

東博句会「花見で一句」、桜コンサート「桜の街の音楽会」、桜ワークショップ、ギャラリートーク、

ボランティアによるガイドツアーなど当日参加いただけるイベントが盛りだくさん。

(イベント情報は「博物館でお花見を」ページの関連事業欄でご確認ください)

また、WEBサイトでは、桜の名品の人気投票を行っています。

展示室でお気に入りの作品をみつけたら、ぜひ一票を。

ひとあし早い満開の桜たちが、皆様のご来館をお待ちしております!

| 記事URL |

posted by 奥田 緑(広報室) at 2014年03月17日 (月)

恒例のワークショップ「貝合せに挑戦」を開催しました。

貝合せに使う蛤の貝殻は、もともとペアだった殻としか合わないようにかたちができています。

どんなに似ていても、他の貝とは合わないのだそうです。

そのため夫婦円満の象徴として、江戸時代のお姫様がお嫁に行くときの行列の先頭は貝合せをいれた貝桶だったとか。

今回は、当日本館に展示している作品のモチーフをつかって考えたオリジナルの貝合せを1組つくるというもの。

まずは本館14室の特集陳列「おひなさまと雛(ひいな)の世界」へ。

雛道具のなかに、貝合せや貝桶がありました。

雛道具は江戸時代のお姫様がお嫁に行くときにもっていった婚礼調度をもとにしているといわれています。

だから貝合せがあるんですね。

雛道具の見学

本館8室には江戸時代の貝合せが展示されています。

その大きさ、豪華さにみんなで驚きました。

源氏絵彩色貝桶 江戸時代・17世紀(本館8室にて3月23日(日)まで展示)

雛道具と江戸時代の貝合せを見た後は、本館に展示されている作品から、貝合せのデザインを考えます。

その後、ペンで絵付けをします。参考にした作品と出来上がった貝合せをご紹介します。

(左)袱紗 萌黄繻子地桜樹孔雀模様 江戸時代・19世紀(本館10室にて4月20日(日)まで展示)

(右)孔雀の羽に注目した個性的な貝合せ

(左)三彩龍文鉢 永楽保全作 江戸時代・19世紀(展示は終了しました)

(右)宙を舞う龍をのびのび表してくれました

完成した貝合せをもって親子でパチリ!

貝合せは、貝殻の模様や大きさを見比べて、ペアを探すゲームでもあります。

二枚貝の蛤(はまぐり)の貝殻をふたつに分けます。

片方は「地貝(じがい)」として伏せて並べておきます。

もう片方は「出貝(だしがい)」といい、ひとつずつだして、貝殻の模様や大きさをヒントに、その出貝のペアである地貝を探します。

ファミリーワークショップでは、最後に家族対抗貝合せ大会をして楽しみました。

みんな真剣に地貝と出貝を見比べます。

ひな祭り目前の週末に開催したワークショップでした。

トーハクで貝合せにこめられている意味や願いを知り、家庭で季節の行事を楽しむことができたでしょうか。

| 記事URL |

posted by 川岸瀬里(教育普及室) at 2014年03月05日 (水)

ほほーい!ぼくトーハクくん!

今日は東洋館にいるユリノキレポーターと中継がつながっているんだほ。さっそく呼んでみるほ。

ユリノキちゃーん!

はーい。こちらユリノキちゃんです。私は今、東洋館1階のレストランゆりの木に来ています。

こちらでは、「人間国宝展」特別メニューを食べることができるんですよ。

人間国宝展限定「ゆずと苺のムース」

コーヒーまたは紅茶付 900円(税込)

単品 500円(税込)

ご覧ください!とっても美味しそうでしょ!

ゆずと苺の二層のムースが溶け合ってからまって、最高のハーモニー!ん~、まさに国宝級!

これは、柿右衛門様式で特徴的な白磁と鮮やかな赤からインスピレーションを受けたんですって!

展覧会のあとはぜひレストランゆりの木で、作品を思い出しながら至福のひとときをお過ごしください。

それでは、展覧会場のトーハクくんにお戻しします!

ユリノキちゃん、ありがほー!

さて、今日は特別展室の横山さんといっしょに「人間国宝展―生み出された美、伝えゆくわざ―」を見に行く予定なんだけど、あれれまだ来ていないみたいだほ…

横山研究員(以下ヨ):トーハクくーん!こっちこっち!

![]() あれ、横山さんの声がするほ、どこどこ?

あれ、横山さんの声がするほ、どこどこ?

ヨ:ここです!

平成館のエントランスに入って右手奥にある企画展示室では、特集陳列「人間国宝の現在(いま)」を開催しています。

今日はこちらの展示をご紹介しますね。

![]() (でれでれ)いや~横山さん、小憎い演出をしてくれるもんだほ~。よろしくお願いしますほ。

(でれでれ)いや~横山さん、小憎い演出をしてくれるもんだほ~。よろしくお願いしますほ。

ところで、「人間国宝の現在(いま)」は、特別展示室の「人間国宝展」とはどこが違うのだほ?

ヨ:特別展示室では、すでに亡くなられた人間国宝の方の作品をご覧いただけますが、企画展示室では現在ご活躍中の人間国宝の作品を展示しているんです。

両会場を回ると、工芸分野の全人間国宝(*)の作品を見ることができるんですよ。

(*刀剣研磨、手漉和紙を除きます。)

![]() おぉすごいほ!特別展だけ見て帰ってしまいそうだけど、こっちも見逃してはいけないほ!

おぉすごいほ!特別展だけ見て帰ってしまいそうだけど、こっちも見逃してはいけないほ!

さて、この展示のなかで、横山さんのおすすめ作品はどれだほ?

ヨ:ひとつ選ぶのは難しいのだけど、図録の執筆のために最初にインタビューをさせていただいた吉田美統(よしたみのり)先生の作品はとても印象深いです。

釉裏金彩更紗文花器 (ゆうりきんさいさらさもんかき)

吉田美統 平成24年(2012) 個人蔵

![]() わー、とってもきれいなお花が描いてあるほ。

わー、とってもきれいなお花が描いてあるほ。

ヨ:トーハクくん、これは「描いてある」のではないの。薄く切った金箔が貼られているの。

![]() えっ?きんぱくなの?

えっ?きんぱくなの?

でも金箔って薄いから、こんなに細かい模様が切れるわけがないほ。

ヨ:それが出来ちゃうのが人間国宝なのよ。

この作品は出来上がるまでにとても手間がかかっているの。

作品の表面をよく見てみて。うっすらと縞模様になっているでしょう?

これは、まずお皿を素焼きして、さらに高温で本焼きします。

その上に釉薬をストライプ状に塗って、一度焼きます。

その上に淡い釉薬を塗って、また焼きます。

![]() えっと、ここまででもう4回焼いたほ。

えっと、ここまででもう4回焼いたほ。

ヨ:そうね。ここまで来たらやっと金箔の模様の下図をお皿の上に施します。

その後、模様の形に切った極薄の金箔をお皿に貼り付けていきます。ここで金箔を付けるために一回焼きます。

その上にガラス質の透明釉を塗って、また焼きます。

![]() ああ!6回も焼いているほ!こんなに大変なこと、ボクには出来ないほ!

ああ!6回も焼いているほ!こんなに大変なこと、ボクには出来ないほ!

しかし、どうしてそんなに何度も焼く必要があるほ?

ヨ:金箔って、こすると擦れてきちゃうでしょう?

だから、金箔の上から透明釉をコーティングしてあげるのよ。

![]() なるほ。金箔が釉薬でサンドイッチされているんだね。

なるほ。金箔が釉薬でサンドイッチされているんだね。

ヨ:そう!それが「釉裏金彩」という技法です。

磁器に金箔をつけるのはとても難しい技術なの。吉田先生は、それを飽くなき探求心で成し遂げた方なのよ。

![]() 吉田先生って、お話してみてどんな人だったほ?

吉田先生って、お話してみてどんな人だったほ?

ヨ:私のような若輩者にも気さくに、そして丁寧に接してくださる、とても謙虚な方でした。

作品を見ればわかるけど、作品にかける思いは真摯でまっすぐです。

![]() それでは恒例の質問だほ!

それでは恒例の質問だほ!

横山さんがキャッツアイだったら、そうだなあ、やっぱり三女の愛ちゃんがいいかなあ?

じゃなかった、キャッツアイだったらどの作品を盗みたいほ?

ヨ:愛ちゃんいいですね(笑)。

どれか1点と言われてしまうとすごく迷いますが、私は陶磁が専門なのでやはりこの作品を選びます。

白瓷面取壺(はくじめんとりつぼ)

前田昭博 平成12年(2000) 文化庁蔵

前田先生は、日本人にしか作れない「日本的な白瓷(はくじ)」を追求していらっしゃるの。

日本の絵画は、余白や間を大事にするでしょう?この方はやきものでそれを表現しています。

無駄なところを削って削って、これ以上行き過ぎたらだめ、というぎりぎりのところまで削って、そして全体のバランスを整えていきます。

極限まで研ぎ澄まされ、洗練されたフォルムが美しいですね。

![]() でも、冷たい感じがしないね。ころんとしていてかわいいほ。

でも、冷たい感じがしないね。ころんとしていてかわいいほ。

ヨ:そうでしょ?なんだかタマゴみたいで、親しみを感じるわね。

これは前田先生のお人柄そのもののように感じます。柔和で温かみのある方なんです。

前田昭博先生の工房にて

![]() そうかあ!

そうかあ!

今まで小山さん、伊藤さん、横山さんにインタビューしてきたけど、3人とも言っていたのは

「人間国宝は決しておごることなく謙虚で、作品づくりに関してはチャレンジャーで、そしてあったかい人」だってことだほ。

憧れるほー!ボクもそういうかっこいいオトナになりたいほ!

ヨ:そうね。今からがんばれば、トーハクくんもなれるかもね!

![]() うほー!横山さんに応援されたらがんばれちゃいそうだほー!

うほー!横山さんに応援されたらがんばれちゃいそうだほー!

そういえばね横山さん、レストランゆりの木でね、今なら人間国宝展特別メニューがあるらしいんだけど、よかったらこれからボクと一緒に甘いひとときでもどうだほ?

ヨ:あの、私、今仕事中なんだけど…

![]() ちょっとトーハクくんっ!

ちょっとトーハクくんっ!

![]() げっ、ユリノキちゃん!どうしてここに?!

げっ、ユリノキちゃん!どうしてここに?!

![]() なによっ!横山さんに甘えた声出しちゃって、どういうつもりっ?!

なによっ!横山さんに甘えた声出しちゃって、どういうつもりっ?!

![]() ユリノキちゃん誤解だほ!これはその、あの、なんだ、一時の気の迷いというか…

ユリノキちゃん誤解だほ!これはその、あの、なんだ、一時の気の迷いというか…

![]() 「なるほー!人間国宝展」はこれで終了です。ご愛読有難うございました。ぷいっ!

「なるほー!人間国宝展」はこれで終了です。ご愛読有難うございました。ぷいっ!

![]() あれ、怒ってるほ?

あれ、怒ってるほ?

やだなあ、笑ってるほうがかわいいほ。ねえユリノキちゃーーん!!

ヨ:あらら。

「人間国宝展―生み出された美、伝えゆくわざ―」と、特集陳列「人間国宝の現在(いま)」は、2月23日(日)までです。どうぞお見逃しなく。

横山梓(よこやまあずさ)特別展室研究員。専門は陶磁です。

作品のことも女心も、まだまだ勉強が足りないと思うトーハクくんなのでした。

カテゴリ:研究員のイチオシ、news、2013年度の特別展

| 記事URL |

posted by トーハクくん at 2014年02月18日 (火)