1089ブログ「顔真卿ー王羲之を超えた名筆ー」 展覧会の見どころなどを紹介しています。

東京国立博物館 資料館 特別展「顔真卿ー王羲之を超えた名筆ー」関連図書コーナー設置

展覧会のみどころ

第1章 書体の変遷

第2章 唐時代の書 安史の乱まで

第3章 唐時代の書 顔真卿の活躍

第4章 日本における唐時代の書の受容

第5章 宋時代における顔真卿の評価

第6章 後世への影響

顔真卿とは

顔真卿は、山東省の琅邪臨沂(ろうやりんぎ)の人。代々、訓詁(くんこ)と書法を家学とする名家に生まれ、唐の玄宗皇帝の治世になる開元22年(734)、26歳で官吏登用試験に及第し、4人の皇帝に仕えた官僚です。

天宝14年(755)、安史の乱が起こり、顔真卿とその一族は敢然と義兵を挙げ、唐王朝の危機を救いました。建中4年(783)、再び李希烈(りきれつ)によって反乱が企てられると、顔真卿は宰相の盧杞(ろき)の計略と知りながらも敵地に赴き、捕らえられて蔡州(河南省)の龍興寺で殺害されました。時に顔真卿77歳。顔真卿はのち忠臣烈士として尊ばれ、初唐の三大家とは異なる美意識のもとにつちかわれたその書は、後世の多くの人々にきわめて大きな影響を与え続けています。

第1章 書体の変遷

―― 書体進化の秘密 ――

中国の漢字は、読みやすさ・書きやすさ・美しさ等の要素を満たしながら形成されました。各要素の均衡は、社会の発展とともに変化します。そのため公式の書体は、篆書(てんしょ)から隷書(れいしょ)へ、隷書から楷書へと進化を遂げてきたのです。

第2章 唐時代の書 安史の乱まで

―― 王羲之書法の継承と楷書の完成 ――

唐王朝の基礎を築いた第二代皇帝・太宗(たいそう)は、博学で文芸に通じ、王羲之の書をこよなく愛しました。太宗に仕えた虞世南(ぐせいなん)、欧陽詢(おうようじゅん)、褚遂良(ちょすいりょう)は能書としても活躍し、王羲之書法の伝統を受け継ぎながら、楷書の典型を完成させました。

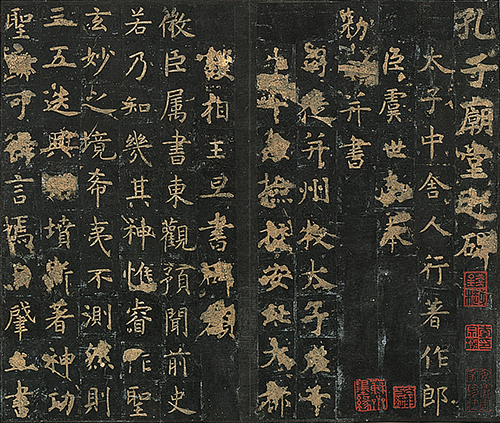

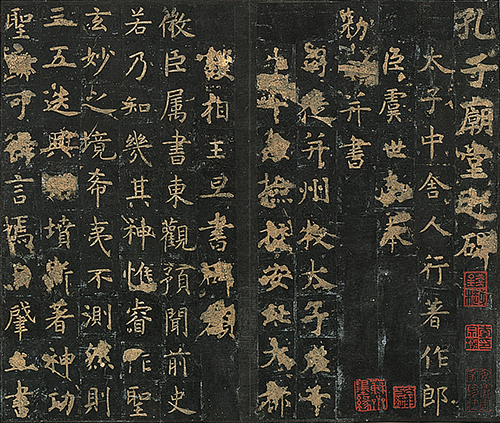

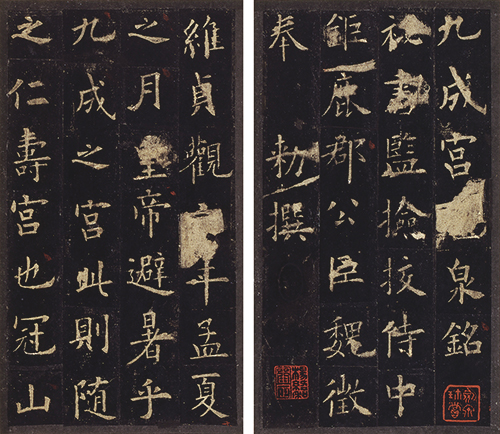

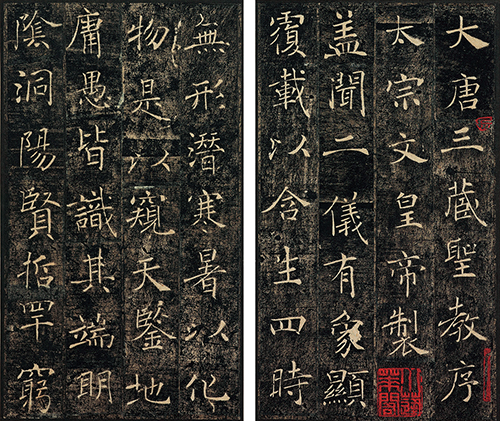

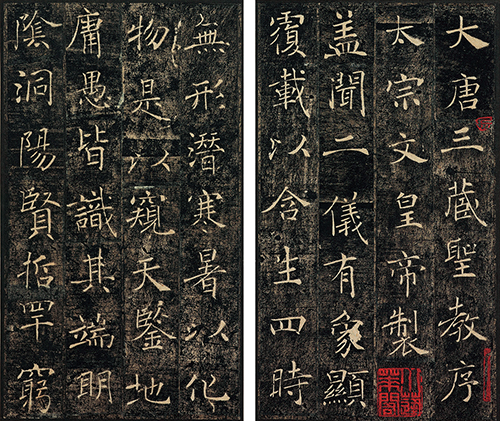

孔子廟堂碑 -唐拓孤本- 虞世南筆

唐時代・貞観2~4年(628~630)

三井記念美術館蔵

唐の太宗が長安の国子監に孔子廟を改築した際に建てた碑です。碑は唐末に失われ、原石拓本はこの一つしかありません。

唐の太宗が長安の国子監に孔子廟を改築した際に建てた碑です。碑は唐末に失われ、原石拓本はこの一つしかありません。

|

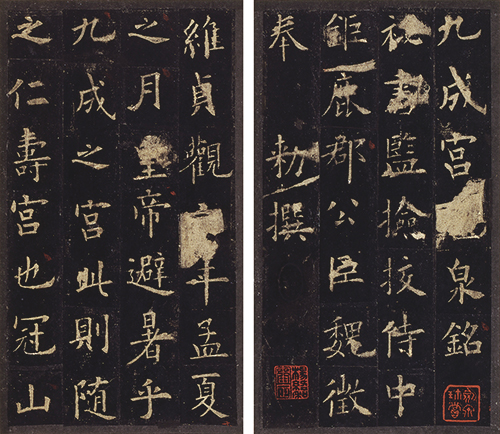

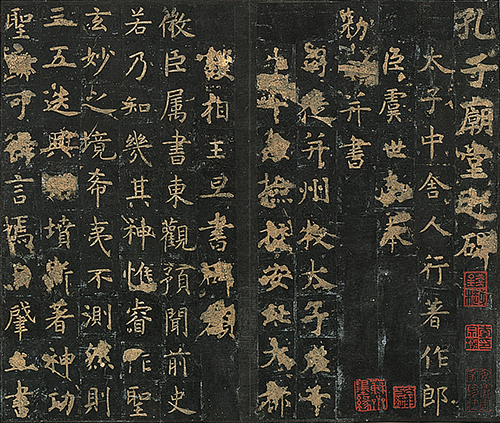

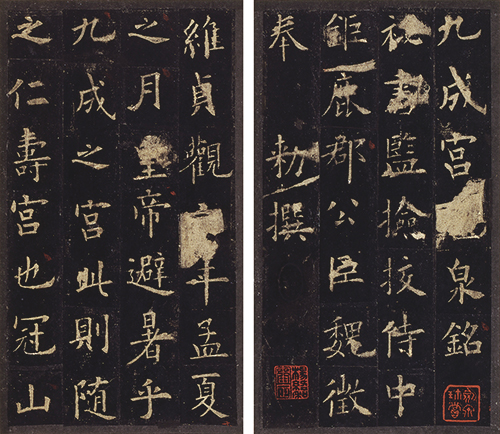

九成宮醴泉銘 欧陽詢筆

唐時代・貞観6年(632)

台東区立書道博物館蔵

唐の太宗が九成宮に避暑した際、離宮の一隅に甘泉が湧き出た事を記念した碑で、欧陽詢76歳の作。楷書の最高傑作として知られています。

唐の太宗が九成宮に避暑した際、離宮の一隅に甘泉が湧き出た事を記念した碑で、欧陽詢76歳の作。楷書の最高傑作として知られています。

|

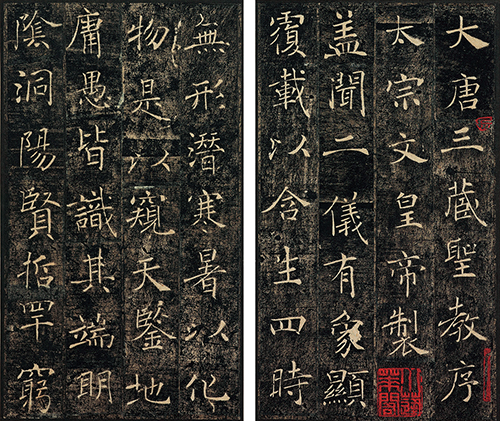

雁塔聖教序 褚遂良筆

唐時代・永徽4年(653)

東京国立博物館蔵

玄奘の漢訳仏典に対して、太宗が序を、高宗が記を作り、褚遂良が揮毫したもの。唐の華やかさを盛り込んだこの書は、一世を風靡しました。

玄奘の漢訳仏典に対して、太宗が序を、高宗が記を作り、褚遂良が揮毫したもの。唐の華やかさを盛り込んだこの書は、一世を風靡しました。

|

(部分) |

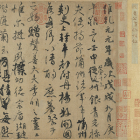

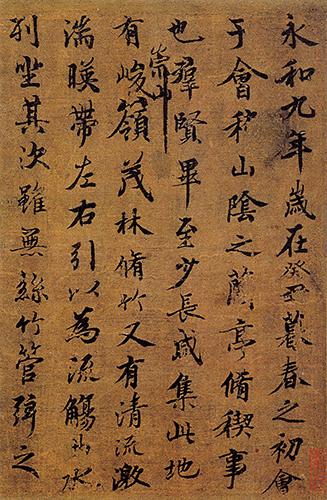

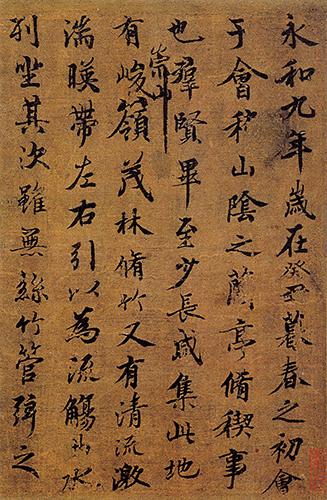

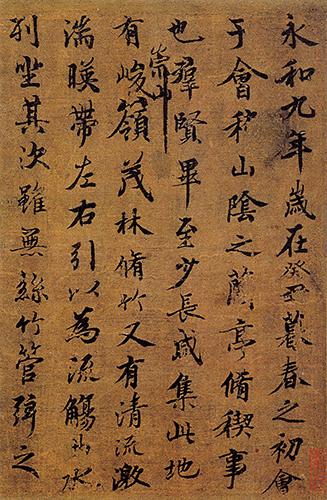

黄絹本蘭亭序 褚遂良摸 原跡:王羲之筆

唐時代・7世紀

台北 國立故宮博物院寄託

唐の太宗は能書の臣下に王羲之の蘭亭序(らんていじょ)を臨書させました。これは褚遂良の臨本として伝えられる作で、巻後には、近代日本の東洋学者である内藤湖南の跋文(ばつぶん)もあります。

|

初唐の三大家

虞世南は、王羲之の7世の孫の智永に教えを受けて、王羲之・王献之の正当に根ざした南朝の書法を継承しました。行書にその特色がよく表れ、楷書には温和で落ち着いた用筆の「孔子廟堂碑(こうしびょうどうひ)」があります。

これに対し、欧陽詢は北朝の書に基盤を置き、険しさをたたえた書風をよくしました。なかでも、文字の組み立てがきわめて緻密な「九成宮醴泉銘(きゅうせいきゅうれいせんめい)」は、細部にまで神経の行き届いた傑作で、「楷書の極則(きょくそく)」と賞賛されています。この作において、楷書は隷書の束縛から完全に解放され、楷書独自の表現を確立しました。

褚遂良の晩年の作「雁塔聖教序(がんとうしょうぎょうじょ)」は、細身の線質に華やかさを盛り込んだ、初唐の楷書を代表するにふさわしい名品です。「雁塔聖教序」がひとたび世に出ると、この書風は一世を風靡し、多くの追随者を輩出することになりました。

展覧会のみどころトップへ

第3章 唐時代の書 顔真卿の活躍

―― 王羲之書法の形骸化と情感の発露 ――

王羲之の書法は一世を風靡しましたが、安史の乱を境として次第に形骸化します。やがて伝統に束縛されず、自らの情感を率直に発露する機運が高まります。顔真卿はこのような意識の変化を、書の表現に見事に反映させました。

|

日本初公開

|

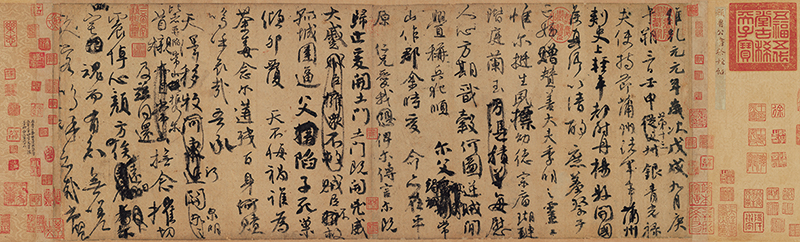

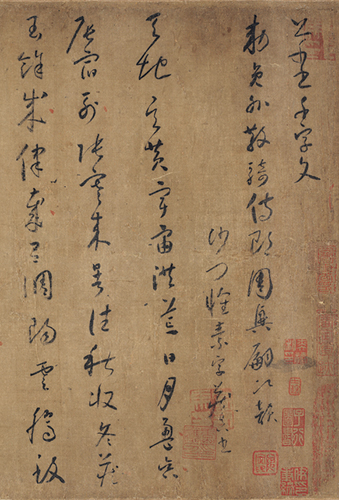

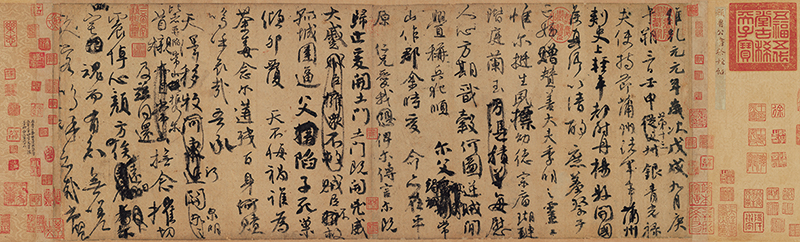

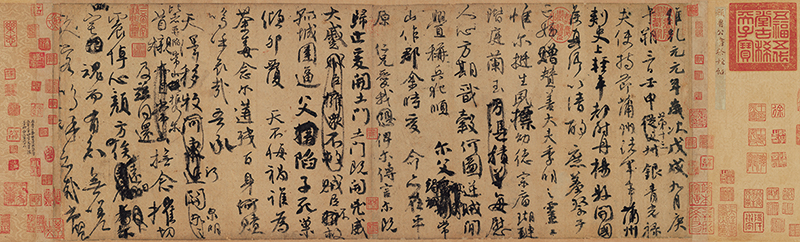

祭姪文稿 顔真卿筆

唐時代・乾元元年(758) 台北 國立故宮博物院蔵 |

755年に安禄山と史思明らによる安史の乱が勃発すると、玄宗皇帝は成都(四川省)に亡命し、唐の都長安は安禄山らに占領されました。内乱は8年の長きに及び、 763年にようやく収束します。顔真卿は義兵をあげて乱の平定に大きく貢献しましたが、従兄の顔杲卿とその末子の顔季明は乱の犠牲となってしまいました。「祭姪文稿」とは、顔真卿が亡き顔季明を供養した文章の草稿で、悲痛と義憤に満ちた情感が紙面にあふれています。最初は平静に書かれていますが、感情が昂ぶるにつれ筆は縦横に走り、思いの揺れを示す生々しい推敲の跡が随所に見られます。

|

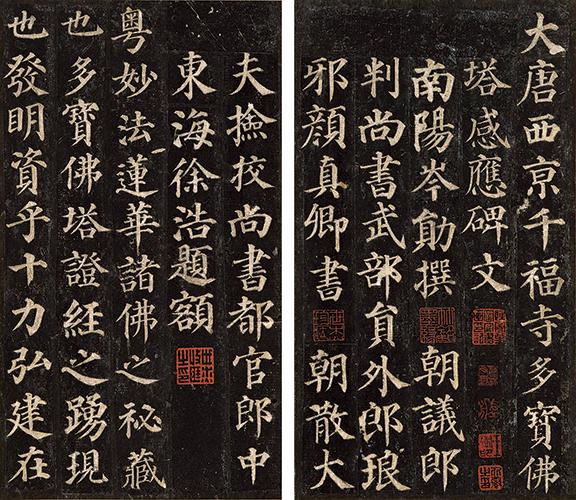

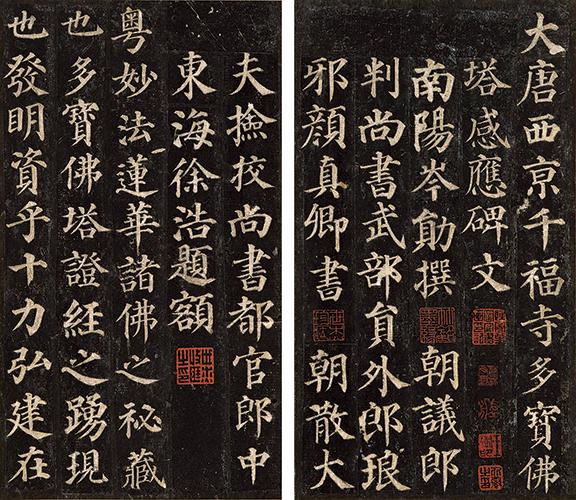

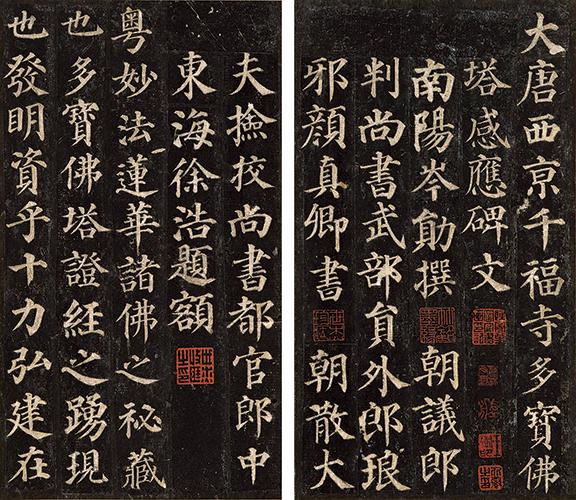

千福寺多宝塔碑 顔真卿筆

唐時代・天宝11年(752)

東京国立博物館蔵

顔真卿44歳の筆になるこの碑は、初心者の手本として広く学ばれています。初唐の三大家の伝統に立脚する、りりしい書きぶりです。

|

(部分)

|

日本初公開

|

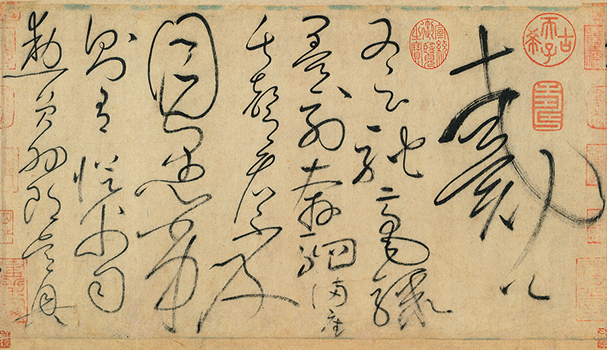

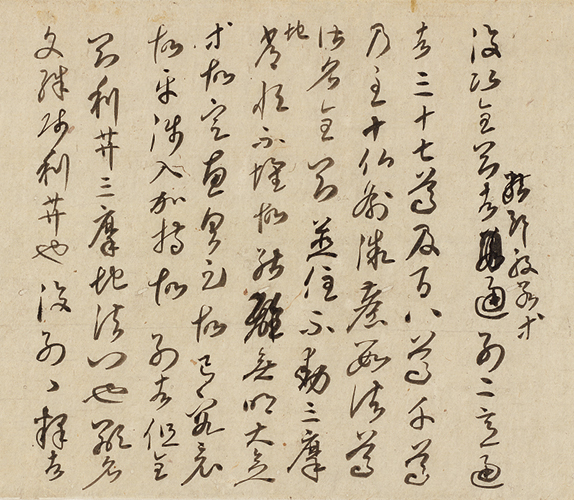

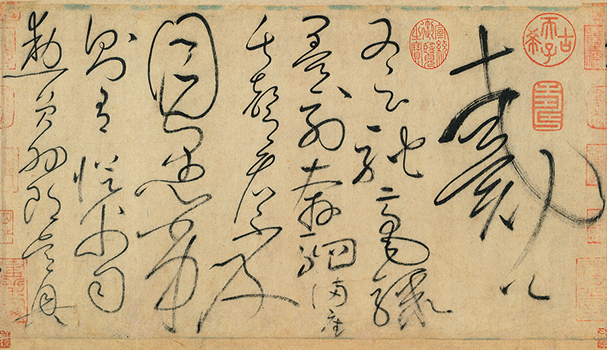

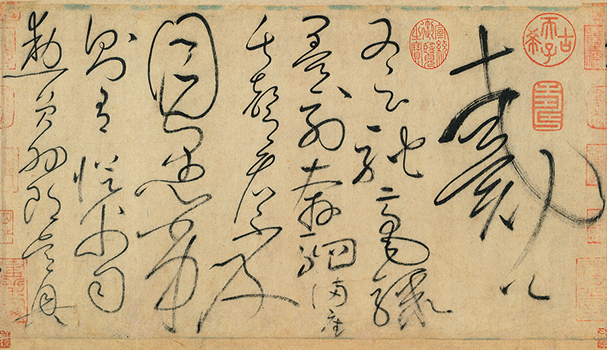

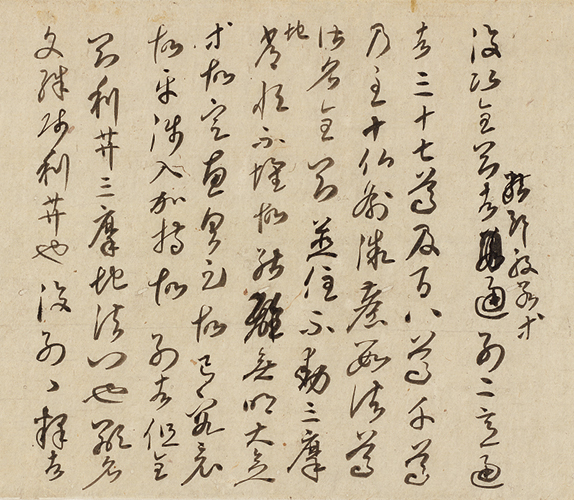

自叙帖 懐素筆

唐時代・大暦12年(777)

台北 國立故宮博物院蔵 |

僧の懐素(かいそ)は酒を飲んで自己を解放し、草書で胸懐を吐露しました。自らの学書の経歴を書いた本作も、狂おしい草書で変化の妙を尽くしています。

僧の懐素(かいそ)は酒を飲んで自己を解放し、草書で胸懐を吐露しました。自らの学書の経歴を書いた本作も、狂おしい草書で変化の妙を尽くしています。

|

(部分)

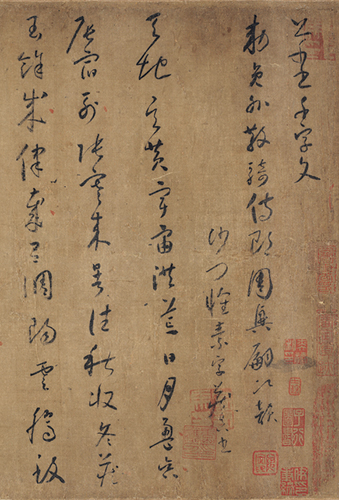

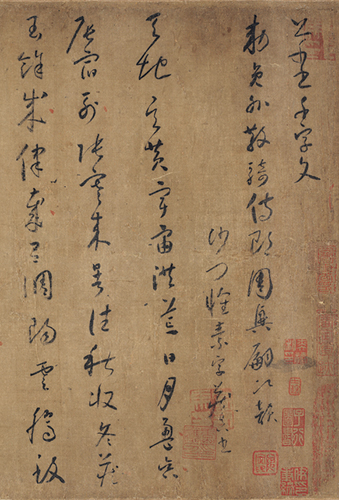

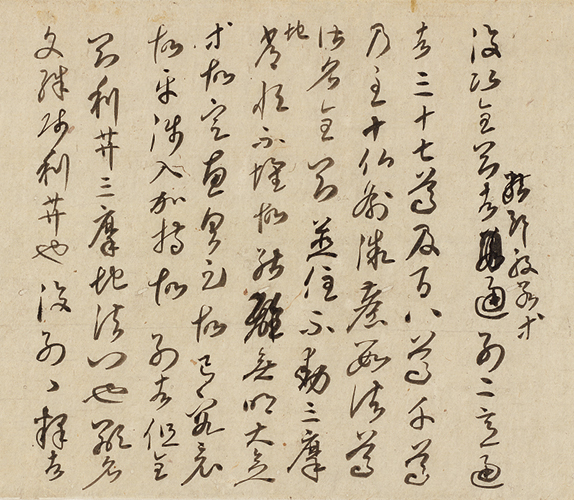

小草千字文(千金帖) 懐素筆

唐時代・貞元15年(799)頃

台北 國立故宮博物院寄託

「自叙帖」とは対照的な、燻し銀のような懐素の代表作。小ぶりの草書で千字文を書いたこの作は、一字一金と評され、「千金帖」とも呼ばれています。

「自叙帖」とは対照的な、燻し銀のような懐素の代表作。小ぶりの草書で千字文を書いたこの作は、一字一金と評され、「千金帖」とも呼ばれています。

|

展覧会のみどころトップへ

第4章 日本における唐時代の書の受容

―― 三筆と三跡 ――

平安時代初期に活躍した空海、嵯峨天皇、橘逸勢は、唐時代の書を通して、王羲之の書法を学びました。平安時代中期に活躍した小野道風、藤原佐理、藤原行成は、唐時代の書を学びながらも、日本独自の書風を開花させました。

(部分) |

国宝 金剛般若経開題残巻 空海筆

平安時代・9世紀

京都国立博物館蔵

空海が『能断金剛般若経』について、密教の見地から注釈を加えた自筆の草稿本です。空海がいかに唐時代の書を学んだかを窺うことができます。

|

展覧会のみどころトップへ

第5章 宋時代における顔真卿の評価

―― 人間性の尊重と理念の探求 ――

安史の乱を境として興った“情感を発露する書風”は、宋時代の士大夫(したいふ)たちによって受け継がれ、さらに発展しました。書は人間性によって価値づけられるという考えから、顔真卿の書が高く評価され、古人を模倣しない、個性的な書が尊ばれました。

(部分) |

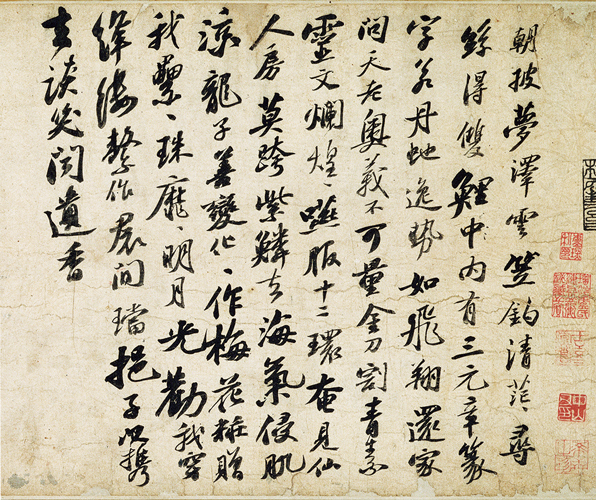

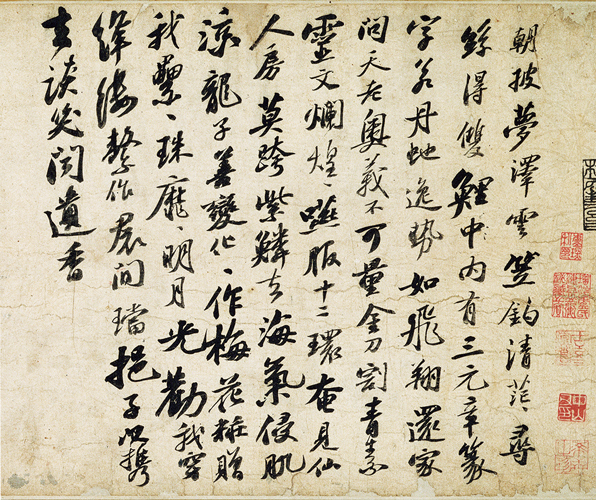

重要文化財 行書李白仙詩巻 蘇軾筆

北宋時代・元祐8年(1093)

大阪市立美術館蔵

蘇軾(そしょく)が李白の作と伝えられる二首の詩を、蘆雁模様が施された美しい料紙に行書で揮毫した作。個性の表出に重きを置く、蘇軾の考えがよく表わされています。

|

展覧会のみどころトップへ

第6章 後世への影響

―― 王羲之神話の崩壊 ――

王羲之書法に根ざす伝統的な書と、個性的な書とは消長を繰り返しますが、清時代も19世紀を迎えると、真跡が存在しない王羲之の書法を学ぶよりも、青銅器や石碑の文字を学ぶようになります。ここに王羲之神話は崩壊し、野趣あふれる書風が主流となります。

|

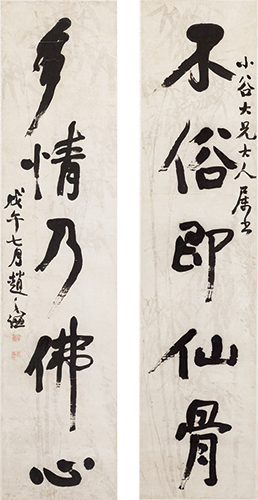

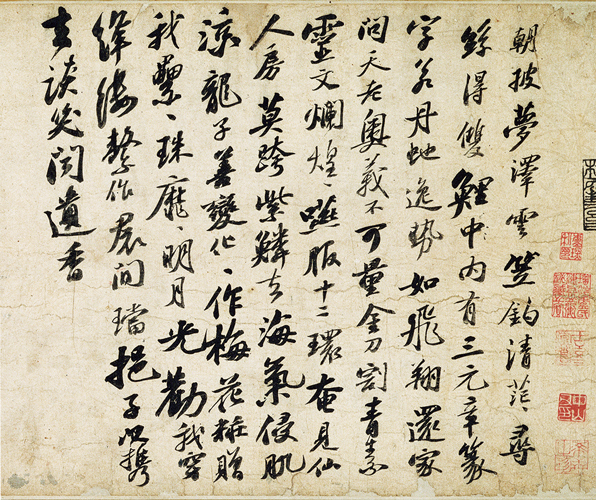

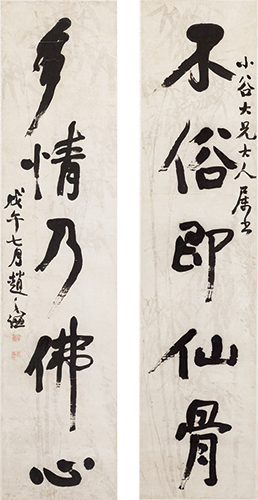

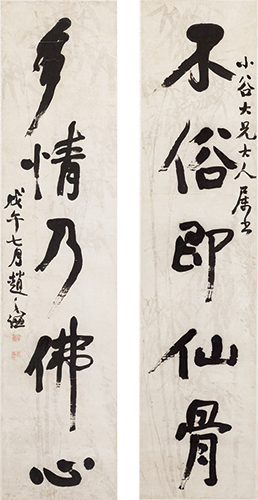

行書五言聯 趙之謙筆

清時代・咸豊8年(1858)

個人蔵

王羲之神話が崩壊した19世紀、趙之謙(ちょうしけん)もはじめは顔真卿を学びました。その後、北魏時代の書に傾倒し、独特な筆法を用いることで、野趣あふれる書が創出されたのです。

|

展覧会のみどころトップへ