中国の仏像

1階 1室

2024年4月23日(火) ~

2025年4月20日(日)

「東洋美術をめぐる旅」をコンセプトに、中国、朝鮮半島、東南アジア、西域、インド、エジプトなどの美術と工芸、考古遺物を展示しています。

重要文化財 勢至菩薩立像(部分) 中国 隋時代・6世紀

1階 1室

2024年4月23日(火) ~ 2025年4月20日(日)

紀元前後頃にインドから仏教が伝わった中国では、南北朝時代に入ると国家的な規模で寺院の造営が行なわれるようになり大いに隆盛しました。この展示では、中国仏教彫刻の最盛期である南北朝時代から唐時代の作例を中心に、金銅仏と石仏を紹介します。また、「博物館でアジアの旅 2024 アジアのおしゃれ」(10月1日~11月10日)にあわせて、当時流行したインド風服飾をまとった唐代の中国石仏について紹介します。

椅子に坐した女神 ギリシャ 後期ヘラディック時代Ⅲ期・前14~前13世紀頃 百瀬治氏・富美子氏寄贈

2階 3室

2024年3月19日(火) ~ 2024年6月9日(日)

人類最古の文明揺籃の地として知られる西アジアとエジプト、東地中海地域の古代美術と考古資料を中心に紹介します。エジプト美術では、特にアマルナ遺跡の出土物などの新王国時代の遺物を、同時代のミケーネやキプロスの出土品とともに紹介します。そのほか、シリアとイラクの出土品や土偶、さまざまな技法で製作された古代ガラス器などを展示します。

饗宴図浮彫 パキスタン・ガンダーラ クシャーン朝・2~3世紀

2階 3室

2023年7月4日(火) ~ 2024年6月30日(日)

北インドではクシャーン朝(1~3世紀)に仏教美術が隆盛しました。1世紀頃にガンダーラ、マトゥラーにおいて相次いで仏像の制作が始まり、また、ガンダーラでは仏陀の生涯をつづった仏伝美術が盛んとなりました。ここではクシャーン朝のガンダーラ美術を中心に、インドのヒンドゥー教美術なども紹介します。

如来像頭部 中国・ホータン中国・ホータン出土大谷探検隊将来品 5~6世紀 源豊宗氏寄贈

2階 3室

2024年4月16日(火) ~ 2024年6月2日(日)

20世紀初頭にシルクロードを探検した大谷探検隊の将来品を中心に展示を行います。今回は、ホータンで発見された如来像頭部、クチャのクムトラ石窟で発見された木製品、トゥムシュクで発見された菩薩像頭部、そして大谷探検隊将来品やドイツ・トルファン探検隊将来品の絵画(模写)などを展示し、シルクロード各地の文化をそれぞれ紹介します。

茘枝文帯金具 中国 宋時代 11~13世紀

3階 4室

2024年5月14日(火) ~ 2024年11月17日(日)

東洋館4室から5室にかけて、中国文明の形成と発展の過程を土器、玉器、出土文字資料、青銅器などの展示によってたどります。一連の中国文明関連の展示の冒頭を飾る「中国文明のはじまり」では、黄土高原に興った彩陶や中国北方の多彩な石器群から文明のあけぼのを垣間見れます。また、殷時代の甲骨文字や歴代の瓦磚のほか、「博物館でアジアの旅 2024 アジアのおしゃれ」(10月1日~11月10日)に関連し、戦国時代から宋時代の貴人を飾った帯金具を紹介します。

剣 中国 春秋~戦国時代・前6~前5世紀

3階 5室

2024年2月20日(火) ~ 2024年6月9日(日)

夏王朝と目される二里頭文化期から漢時代までの青銅器を中心に、先祖の祭礼に用いた容器や楽器のほか、武器や馬具を展示します。中央の曲面ケースでは、殷時代から清時代にいたる器物を通覧し、美意識の変化をよみときます。

黒釉青白斑壺 中国 唐時代・8~9世紀 広田松繁氏寄贈

3階 5室

2024年4月16日(火) ~ 2024年7月7日(日)

戦国時代以降、中国文明が成熟していくに従い、王侯貴族は土を丘のように盛った墳墓を営み、その地下には死者の生活を支える家財の模型(明器)や人形(俑)などを大量に供えるようになりました。今回は漢時代に作られた灰陶および加彩の明器から当時の生活の一端に触れるとともに唐時代の異なる地域で焼かれた壺や、唐の加彩、単彩、三彩の明器を紹介します。

白釉鉄絵鳳凰文扁壺 中国・磁州窯 元時代・13~14世紀 広田松繁氏寄贈

3階 5室

2024年4月23日(火) ~ 2024年8月25日(日)

中国唐時代から清時代に至るおよそ1300年のあいだにつくられた陶磁器を紹介します。ここでは華北の一大民窯である磁州窯に焦点をあて、北宋から明時代までに焼かれたバラエティに富んだ陶器の数々を紹介します。また、のぞきのケースでは米内山庸夫採集の越窯および官窯採集陶片を展示します。

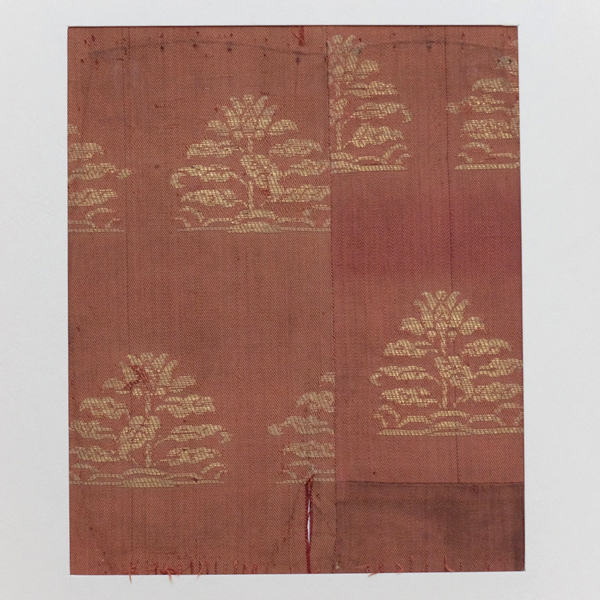

丹地花樹文様金襴鶏頭金襴 中国 前田家伝来 明時代・15~16世紀

3階 5室

2024年4月16日(火) ~ 2024年7月7日(日)

当館に所蔵される加賀藩前田家伝来の作品を中心に、元時代から明時代より製作され、日本に輸入された金襴・緞子・間道・錦などの名物裂を展示します。各作品の呼称とその由来とともに、江戸時代の茶人たちが抱いた名物裂の価値観に触れることで、日本独特の舶載裂への憧憬を紹介します。

3階 6室

2024年4月2日(火) ~ 2026年3月31日(火)

今日の運勢、相性占い、手相、姓名判断など、日本人にとって、現在でも占いは、とても身近なものではないでしょうか。占いは古来から、アジアの国々でも、人々の暮らしに息づいていたようです。その国の信仰、思想、天文学あるいは統計学にも基づいて、占いは発展していきました。

このコーナーでは、そんな占いの一部を皆様に体験していただこうと思います。東洋館をめぐる旅の途中に、オアシスで一息ついて、旅の行方を占ってみてください。また、あまり良い結果がでなかったとしても、がっかりしないでください。ラッキーアイテムのスタンプを用意していますので、運を良いほうに転じて、楽しい旅を続けてください。

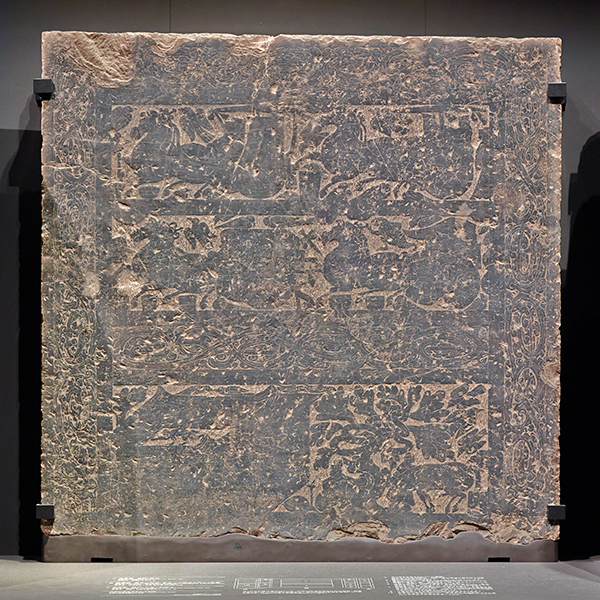

画像石 馬車の行列/先祖の祭祀を行なう建物 中国山東省孝堂山下石祠 後漢時代・1~2世紀

4階 7室

2024年4月16日(火) ~ 2025年4月20日(日)

後漢時代(1~2世紀)の中国山東省や河南省南部等では墓の上に祠(ほこら)を、地下には棺などを置く部屋である墓室を石で作った。祠や墓室の壁、柱、梁などの表面には、先祖を祭るために当時の世界観、故事、生活の様子などを彫刻して飾りました。画像石と呼ばれるこれらの石刻画芸術は中国の様々な地域で流行しましたが、ここではとくに画題が豊富で優品の多い山東省の作品を一堂に集めて展示します。

倣王蒙松壑鳴湍図軸 董邦達筆 中国 清時代・18世紀 高島菊次郎氏寄贈

4階 8室

2024年4月23日(火) ~ 2024年6月2日(日)

中国山水画の楽しみ方を、「古(いにしえ)に倣(なら)う」をテーマに紹介します。元時代末期の文人画家、王蒙は、細かく柔らかい筆線を用いて画面を埋め尽くすように大山を描くスタイルで知られます。その山水世界は脱俗の極みとして、明から清時代にかけて人気となり、王蒙のスタイルを自己流にアレンジした作品が数多く描かれました。当館所蔵・寄託の、倣王蒙山水図を一堂に会し、倣古のバリエーションを楽しんでいただきます。

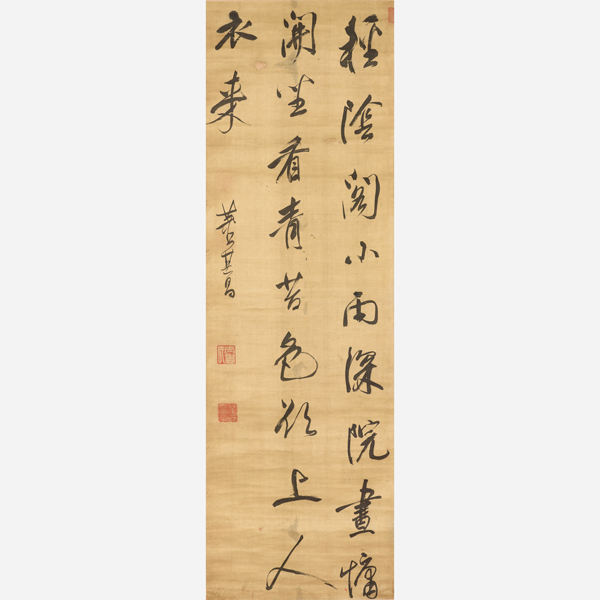

行書五言絶句軸 董其昌筆 中国 明時代・16~17世紀 高島菊次郎氏寄贈 [展示期間:2024年6月30日(日)まで]

4階 8室

2024年5月8日(水) ~ 2024年8月18日(日)

明時代中期(15世紀後半~16世紀前半)は蘇州(江蘇省)が芸苑の中心となり、文徴明(1470~1559)ら多くの能書を輩出しました。明時代後期(16世紀後半~17世紀前半)には、董其昌(とうきしょう、1555~1636)らの活躍で華亭(上海市)に書壇の主流が移ります。董其昌は、文徴明に追従する形式化した書風を否定し、天真爛漫で平淡な書を理想としました。董其昌の提唱した書の理念は、明末清初に流行する連綿草の書へと受け継がれていきます。本展では、15世紀後半から17世紀前半を主とする明時代の書を紹介します。

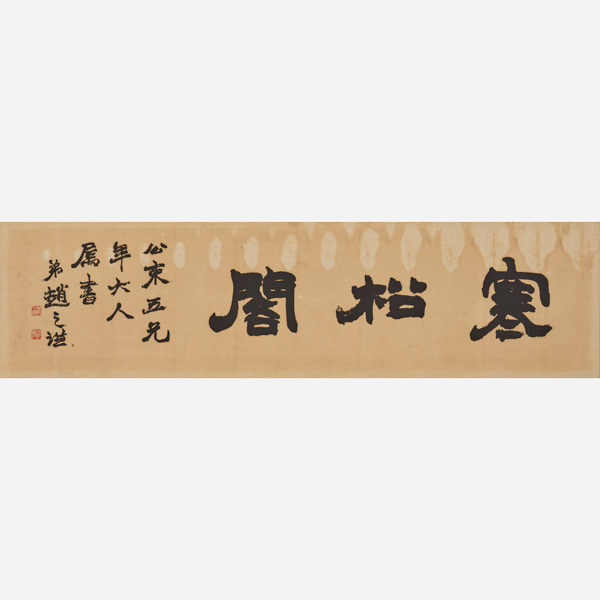

隷書「寒松閣」額 趙之謙筆 中国 清時代・19世紀 高島菊次郎氏寄贈 [展示期間:2024年7月2日(火)から]

4階 8室

2024年5月8日(水) ~ 2024年8月18日(日)

宋時代以降の文化は、文人や学者の書斎を中心として育まれてきたといえます。明時代以降、文人の文化は富裕な商人層にも浸透し、筆墨硯紙はもとより、書画を清玩する空間そのものにも、洗練された趣味が求められました。

重要美術品 花鳥鎗金長方形箱 中国 明時代・15世紀

5階 9室

2024年4月2日(火) ~ 2024年6月30日(日)

中国漆工は新石器時代にさかのぼる古い歴史をもち、その装飾技法として、塗り重ねた漆を彫刻する彫漆、貝殻を成形して器体に貼付する螺鈿、漆器に文様を彫って金箔を充填する鎗金、文様部に色漆を施して線彫りの輪郭をほどこす存星などがあります。その文様にも、山水・花鳥・楼閣人物といった絵画的文様や、唐草文が抽象的に発達した屈輪文のほか、黒漆や朱漆を塗るばかりで器形を美しく表現する無文漆器など多種多様なものがあります。今回は、宋時代の犀皮漆器、明時代の万暦年製の銘をもつ色彩豊かな漆器、元・明時代の鎗金漆器などを展示します。

色ガラス燭台 「乾隆年製」銘 中国 清時代・乾隆年間(1736~95年)

5階 9室

2024年4月2日(火) ~ 2024年6月30日(日)

中国・清時代にはさまざまな材質・技法の工芸品がつくられました。それらはいずれも精緻な技巧と清雅な作風に特色があります。今回の展示では、ガラス器と白玉器を中心に展示します。

重要美術品 冠 伝韓国慶尚南道出土 三国時代(加耶)・5世紀 小倉コレクション保存会寄贈

5階 10室

2024年5月21日(火) ~ 2024年11月10日(日)

朝鮮半島の青銅器時代・初期鉄器時代の作品を中心に、朝鮮半島の考古資料を展示します。石製や青銅製の武器、高度な鋳造技術によって作られた獣文飾板などにより、朝鮮半島に有力者が成長していく様を示します。今回は特に、漢王朝が朝鮮半島北部に楽浪郡を設置した時期に製作された、漢文化の影響が濃厚な瓦や銅鏡に着目します。

頸飾 韓国梁山夫婦塚出土 三国時代(新羅)・6世紀初頭

5階 10室

2024年5月21日(火) ~ 2024年11月10日(日)

朝鮮半島の三国時代に、各地の有力者が覇を競った様を装身具・武器・馬具などを通じてご覧いただきます。青銅器時代に各地に生まれた有力者たちは、北の高句麗、西南の百済、東南の新羅、南の加耶諸国(~562年)という勢力にまとまり、それらは金・銀・銅・鉄・ガラス・ヒスイなどの素材を駆使し、それぞれに地域性豊かな装身具、武器、馬具、土器、瓦などを生産しました。

今回は博物館で「アジアの旅2024 アジアのおしゃれ」(10月1日~11月10日)に関連して、梁山夫婦塚から出土した頸飾と金釧を紹介します。 また、中央のステージでは高麗時代の重臣である崔忠献の墓誌を展示します。

青磁白花牡丹文合子 朝鮮 高麗時代・12世紀

5階 10室

2024年5月21日(火) ~ 2024年11月24日(日)

原三国時代から朝鮮時代までの陶磁史をご覧ください。 朝鮮半島では原三国時代に楽浪の影響を受けて製陶技術が発達し、三国時代には各地で覇を競う有力者の成長と相俟って、地域ごとに多様な形態の土器が作られるようになりました。やがて高麗時代には中国の影響のもとに青磁の生産が始まり、独自の様式が完成します。続く朝鮮時代になると粉青沙器や白磁など多様な陶磁器が焼かれるようになります。その流れを紹介するとともに、高麗青磁の合子を中心とした蓋物の小品も特集的に展示します。

重要美術品 金銅八角舎利塔 伝韓国光陽出土 統一新羅時代・8~9世紀 小倉コレクション保存会寄贈

5階 10室

2024年4月9日(火) ~ 2024年10月14日(月・祝)

朝鮮半島に仏教が伝わったのは、三国時代の4世紀から5世紀です。ここでは、主に三国時代から統一新羅、高麗時代の金銅仏、瓦磚などを展示します。今回は特に統一新羅時代の舎利容器や骨壺、高麗時代の鏡や金鼓に注目します。

団領(文官服) 朝鮮 朝鮮時代・19世紀

5階 10室

2024年5月21日(火) ~ 2024年9月16日(月・祝)

朝鮮王朝時代の両班階級の人々の生活文化を紹介します。ここでは両班の書斎をイメージした家具や文房具、また官服や煙管など身につけたものや身近な器などをまとめて展示します。

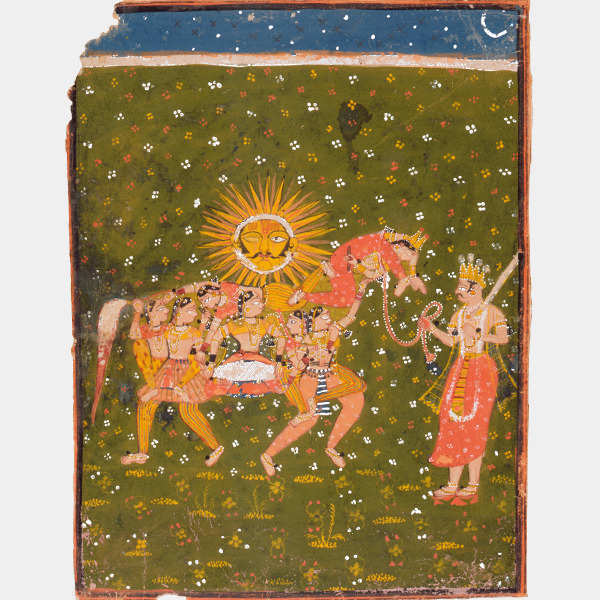

インドの細密画 動物

地下 13室

2024年5月8日(水) ~

2024年6月2日(日)

ナーガ上のガルダ カンボジア、バプーオン入口と象のテラス フランス極東学院交換品 アンコール時代・12~13世紀

地下 11室

2024年4月9日(火) ~ 2025年4月13日(日)

現在のカンボジアにおいて、9世紀初頭から600年余り続いたアンコール王朝の時代には、クメール族による独特の美術様式が完成しました。中でも11世紀末から12世紀にかけて造られたアンコール・ワットがその最盛期です。この部屋では10~13世紀にアンコールの寺院を飾った仏教およびヒンドゥー教の彫像、浮彫の建築装飾をはじめとする石造彫刻を展示します。いずれも第2次世界大戦中におこなわれた、フランス極東学院との交換品です。

ナーガ上の仏陀坐像 タイ ラタナコーシン時代・19世紀

地下 12室

2024年4月9日(火) ~ 2024年10月14日(月・祝)

東南アジアでは、古代よりインド、スリランカの影響を受けて仏教やヒンドゥー教の彫像が数多く制作されました。それらはいずれも地域特有の発展をとげ、独自の美術様式が花開きました。ここでは、東南アジアの仏教像、ヒンドゥー教像を、金銅像を中心に展示します。また、「博物館でアジアの旅 2024 アジアのおしゃれ」(10月1日~11月10日)では、流行の輸入裂の模様を衣にあしらったタイの仏像を紹介します。

人形銅器 伝インド、ウッタル・プラデシュ出土 埋蔵銅器文化・前1500年頃

地下 12室

2024年4月9日(火) ~ 2025年5月25日(日)

60万年以上前に遡る前期旧石器時代の楔形石器や、インダス文明滅亡後の前2千年紀に栄えた埋蔵銅器文化の銅器はいずれもインドからもたらされた希少な考古資料であり、これらの展示を通してインドの先史時代と古代の文化を紹介します。また、タイ北東部のバンチェン地方ではおもに前3~後2世紀に武器や装身具を主体とする青銅器の文化が栄えました。当館が収蔵する500点以上のバンチェン出土品から選りすぐった優品を中心に、東南アジア各地からもたらされた多様な考古資料を一堂に集めて展示します。

重要美術品 青花鹿山水文大皿 ベトナム岡野繁蔵旧蔵 15~16世紀

地下 12室

2024年4月2日(火) ~ 2024年7月28日(日)

東南アジアのカンボジア、タイ、ベトナムでつくられた陶磁器を時代別、地域別に展示します。独立ケースでフランス極東学院交換品、および近年の寄贈品を中心とするクメールのやきものをまとめて紹介します。

ベッドカバー立木形花樹竹文様更紗 インド・コロマンデルコーストヨーロッパ向け輸出用更紗 18世紀

地下 13室

2024年4月16日(火) ~ 2024年7月7日(日)

古くより、インド亜大陸は染織技術の宝庫として知られています。特にインド更紗は国内ではピチャヴァイ等が儀礼にもちいられたほか、大航海時代を通じ、インドネシア、ヨーロッパ、日本など世界中に輸出されました。輸出に際しては、各国の好みにあわせて製作しており、文様にそれらの特徴を見ることができます。また、インド更紗の需要の高まりから、ヨーロッパでは積極的に模倣製作もはじめられました。本展では、輸出地域と文様の関連性とともに、ヨーロッパの模様製作を含む、更紗の多様な展開をご紹介します。

ワヤン・クリ カルノ インドネシア、中部ジャワ 20世紀後半 田枝豪氏寄贈

地下 13室

2024年4月2日(火) ~ 2024年6月30日(日)

ワヤン・クリはインドネシアの伝統的な人形を使った影絵芝居です。

10世紀頃、ヒンドゥー教とともに古代インドの壮大な叙事詩『マハーバーラタ』『ラーマーヤナ』がインドネシアに伝えられ、民衆の間に広まりました。これが影絵人形で演じられるようになったのが、ワヤン・クリです。

用いられる人形は水牛の革から切り出し、細かいノミで細部を美しく彫りぬいて、鮮やかな彩色をほどこします。操作のための棒も、多くの場合、水牛の角で作られています。

ダランと呼ばれる人形遣いは、登場するすべての人形を一人で操作し、せりふを語り、そして伴奏のガムランに演奏の指示をも下します。ワヤン・クリは、有名な叙事詩に基づいてはいても、ダランの即興によって自在に展開し、夜を徹して上演されます。

太陽の馬をひく王(部分) ラージャスターン地方様式 インド 18世紀後半

地下 13室

2024年5月8日(水) ~ 2024年6月2日(日)

インドでは、インド神話や、シヴァ神、ヴィシュヌ神などのヒンドゥー教の神々、王の肖像や歴史的なエピソード、男女の恋愛などさまざまなテーマを緻密なタッチと鮮やかな色彩で描いた、細密画とよばれる絵画のジャンルが発達しました。今回は動物をテーマに展示します。