フランス人間国宝展

-

イシス:豊穣の女神(モドゥジャリ共作) ミシェル・ウルトー作 2013年 個人蔵 (C) Greg GONZALEZ

1089ブログ「フランス人間国宝展」 展覧会の見どころなどを紹介しています。

展覧会のみどころ

日仏両国が共同で推進する、人間国宝の技と美の結晶の展覧会

日本の通称人間国宝(重要無形文化財の保持者)認定を基に、1994年にフランスにおいても人間国宝制度(メートル・ダール/Maître d' Art)が策定されました。2017年9月12日~11月26日、そのフランス人間国宝の展覧会「フランス人間国宝展」が、東京国立博物館の表慶館で開催されます。フランスの伝統技術に現代の息吹を加えたフランス人間国宝の作品は、世界の王族、貴族に愛され、各国の国立美術館にも収蔵されています。本展では、フランス人間国宝の作家を中心に15名の匠たちが選ばれ、珠玉の作品を展示します。伝統的な技と美の継承と啓蒙、そしてさらなる進化。国境を越えた手仕事の魅力と未来を、次世代の子ども達や若者にも幅広く紹介します。

展示構成

第1室 陶器

第2室 鼈甲細工、革細工、金銀細工

第3室 麦わら象嵌細工、壁紙、真鍮細工

第4室 傘、扇

第5室 折り布

第6室 銅板彫刻、紋章彫刻、エンボス加工(ゴフラージュ)

第7室 羽根細工

第8室 ガラス

第1室 陶器

茶碗 Tenmoku(天目)

ジャン・ジレル

2017年

個人蔵

(c) Philippe Chancel

曜変天目の研究に人生を捧げ世界的に活躍する陶芸家

14歳で陶芸に出会い、一時は画家の道も考えたが、1975年に出会った中国宋王朝時代の陶芸に魅了され、陶芸のみに専念することを決意。2008年には陶芸家である妻と共にアトリエを立ち上げた。彼らは自ら道具や窯を開発し、何度も実験を繰り返し、完璧を目指して常に革新し続けることによって、西洋の技術と極東の伝統が融合した驚くべき作品を生み出す。展覧会では、窯の熱によって生み出された風景画の作品群を紹介する他、40年以上に渡る「曜変天目」の探求の集大成として、約100件の茶碗などを展示する。

第2室 鼈甲細工、革細工、金銀細工

ロラン・ダラスプ

1992年

個人蔵

(c) Philippe Chancel

フランス大統領府が指名する伝統的な金銀細工の第一人者

金銀細工の伝統技術を後世に伝える数少ない伝承者の一人。金物職人としての訓練を受け、航空機械学を学んだ後、1978年に金銀細工に専念することを決意。独学で腕を磨き、1990年代初頭にはボルドー装飾美術館で個展を開催した。新しい技法や素材の組み合わせを試し、常に革新を追い求める彼は、驚くような曲線や鮮やかな色彩効果を自在に生み出す。また、美しさと技巧を追求するだけでなく、使用法に応じて作品の持つ機能性や形状にも細やかに気を配り、細部まで鍛えていく。展覧会では、17件の作品を展示する。

第3室 麦わら象嵌細工、壁紙、真鍮細工

ナタナエル・ル・ベール

2014年

個人蔵

(c) Nathanaël Le Berre

真鍮細工におけるメートル・ダールの第一候補

平面からフォルムと空間を創り出し、自分の内なる世界を表現できることに魅力を感じ、金属細工の道に進む。彫刻家工ルヴェ・ウォーレン氏のもとで真鍮の技術に磨きをかけた後、様々な金属細工師の下で修業を積んだ。伝統的な技法を用いて、宇宙的かつ有機的な魅力のある複雑な形を生み出し、彫刻と装飾芸術の両方の要素をあわせ持つ作品を制作している。展覧会では、5つのオブジェと3つのテーブルを展示する。

第4室 傘、扇

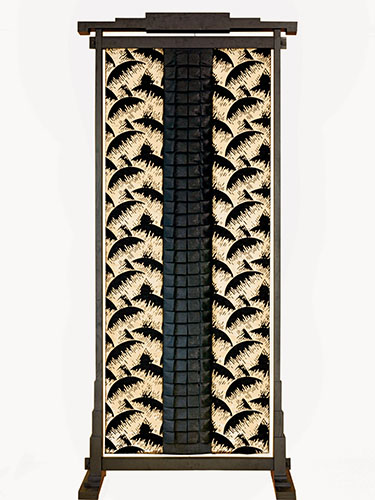

ミシェル・ウルトー

2013年

個人蔵

(c) Greg Gonzalez

映画界や世界の王族から指名を受ける情熱的な傘デザイナー

幼少期に傘に魅了され、傘を分解しては組み立て直すことに没頭していた。この情熱は決して失われることなく、そのまま彼の人生となりアートとなる。傘の制作に関わる技術は全て独学で学び、傘やその歴史だけでなく、ファッションや素材に関しても生き字引のような知識を持つ。情熱的な傘のコレクターでもあり、2000本以上の傘を所有している。2008年にアトリ工を開き、アンティーク傘の修復と、エレガン卜で洗練された傘の制作を行い、映画や舞台にも多くの作品を提供している。展覧会では約10件の傘を展示する。

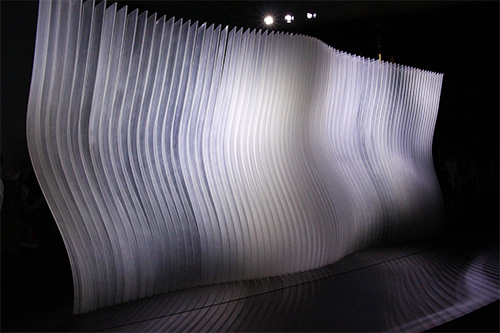

第5室 折り布

ピエトロ・セミネリ

2016年

個人蔵

(c) Philippe Chancel

ファッションやインテリアの世界で注目を浴びる折り布作家

家具制作やインテリアデザインを学んだ後、プリーツの技術や自然の法則を幾何学模様で表すノウハウを学び、1996年に自身のアトリエを設立。折り紙を応用した全く新しいテキスタイルのアートを生み出し、ファッションやインテリアの世界に新しい芸術表現をもたらしている。ライプニッツやドゥルーズを愛読する彼は、緻密な計算によって生み出される複雑で詩的な作品を通して、「肌を包むJとは何か、「内側と外側」とは何か、「要素と全体」とは何かといった哲学的な問いを提示する。展覧会では、7件の作品を展示する。

第6室 銅板彫刻、紋章彫刻、エンボス加工(ゴフラージュ)

ジェラール・デカン

2006年

個人蔵

(c) Philippe Chancel

フランスの紋章彫刻の伝道者であり印章制作の第一人者

紋章の伝統と技術を受け継ぐ作家。彼は顧客との会話を通じて、家系の歴史、家族の思い出と愛の物語を、それらが時と共に忘れ去られることがないよう、紋章というシンボルの中に正確さと繊細さをもって刻み込む。また、紀元前4世紀にメソポタミアで誕生した円筒印章に刺激を受け、限りなく綴密な物語体の彫刻が施された帯状オブジェを制作している。展覧会では、彼が制作した初めての円筒印章であり、自然界への敬意を表現した「方舟」を展示する他、陶やガラスの表面に刻印を施した作品を展示する。

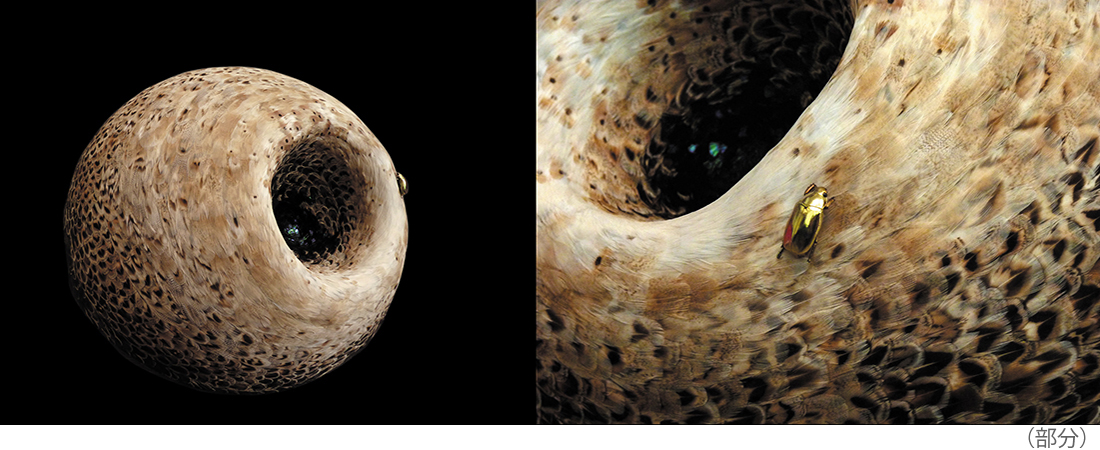

第7室 羽根細工

窪み

ネリー・ソニエ

2009年

個人蔵

(c) NS

世界の高級メゾンから愛される羽根細工作家

失われつつある羽根細工の技術を今日に伝える数少ない作家の一人。自然や鳥や木々に囲まれて育ち、14歳で羽根細工に出会うと、すぐにそれが自分の天職だと悟った。彼女は羽に命を吹き込み、羽を通して感情を表現し、見る者に物語を伝える。羽という優美で繊細な素材を、きらびやかで気品に満ちた作品へと昇華させる彼女の才能は、ファッションやジュエリー業界から引く手あまたである。2015年には京都のヴィラ九条山に滞在し、花士の珠寶とコラボレーションを行った。展覧会では、花、鳥、ドラゴンなどをテーマにした作品が展示される。

第8室 ガラス

エマニュエル・バロワ

2017年

個人蔵

ガラスの可能性を探求し常に革新を追い求めるガラス作家

農学を学び、人道支援センターに勤務した後、写真家となり多くの雑誌で活躍。遺産や芸術工芸品の撮影でガラス職人と出会い、独学でガラス細工を学び始め、教会のステンドグラスの修復に専心する。その後、工房「AEB」を立ち上げ、新たなガラス製造技術を作り上げた。革新性を重視し、伝統的な職人技術と最新の工業技術を結び付けることで、ガラスの持つ制約を乗り越え、創造的自由を見出している。今回の展覧会では、堅牢さと脆さ、光と影、不透明と透明が共存する、揺れ動くガラスを表現した作品「探求」を展示する。

開催概要 |

|||||||||||

| 会 期 | 2017年9月12日(火) ~11月26日(日) | ||||||||||

| 会 場 | 東京国立博物館 表慶館(上野公園) | ||||||||||

| 開館時間 | 9:30~17:00(入館は閉館の30分前まで) (ただし、金曜・土曜および11月2日(木)は21:00まで開館。9月17日(日)、9月18日(月・祝)、9月24日(日)は18:00まで開館。9月22日(金)、9月23日(土・祝)は22:00まで開館) |

||||||||||

| 休館日 | 月曜日(ただし9月18日(月・祝)、10月9日(月・祝)は開館、9月19日(火)は休館) | ||||||||||

| 観覧料金 | 一般1400円(1200円/1100円)、大学生1000円(800円/700円)、高校生600円(400円/300円) 中学生以下無料

|

||||||||||

| 交 通 | JR上野駅公園口・鶯谷駅南口より徒歩10分 東京メトロ銀座線・日比谷線上野駅、千代田線根津駅、京成電鉄京成上野駅より徒歩15分 |

||||||||||

| 主 催 | 東京国立博物館、NHKプロモーション、朝日新聞社、HEART & crafts | ||||||||||

| 後 援 | フランス文化省、在日フランス大使館/アンスティチュ・フランセ日本 | ||||||||||

| メセナ | ベタンクールシュエーラー財団 | ||||||||||

| 協 賛 | ヴァン クリーフ&アーペル、三井住友銀行 | ||||||||||

| 協 力 | フランス国立工芸研究所、 全日本空輸、竹尾、ピエール・エルメ・パリ、J-WAVE、Redactik、Loupi |

||||||||||

| キュレーター | エレーヌ・ケルマシュテール | ||||||||||

| 空間デザイン | リナ・ゴットメ | ||||||||||

| テクニカルデザインサポート | ヤツシャハルアーキテクツ | ||||||||||

| テクニカルアドバイザー | 吉野弘建築設計事務所 | ||||||||||

| お問合せ | 03-5777-8600 (ハローダイヤル) | ||||||||||

| 展覧会公式サイト | http://www.fr-treasures.jp/ 展覧会公式サイトは会期終了時をもって終了いたしました。 |

||||||||||