- TOP

- 1089ブログ

1089ブログ

「博物館でアジアの旅」は、東洋館で開催している秋の恒例企画です。今年は、日韓国交正常化60周年を記念して「てくてくコリア―韓国文化のさんぽみち―」と題し、当館が所蔵する、韓国にちなんだ作品の数々をご紹介しています。この展示の会期中、「東洋館インクルーシブ・プロジェクト」の一環として、視覚に障害がある方にも展示をお楽しみいただけるハンズオンを設置しました。

2025年9月23日、「東京国立博物館アンバサダー」のおひとりである、スポーツ庁長官の河合純一さんに、そのハンズオンの取り組みを体験いただきました。今回はその様子をお伝えします。

河合純一さん略歴

1975年生まれ。パラリンピックの競泳の視覚障害のクラスで、2012年のロンドン大会まで6大会連続で出場。金メダル5個を含む、計21個のメダルを獲得。2020年より日本パラリンピック委員会の委員長を務め、東京パラリンピックなどで日本代表選手団団長を担う。2025年10月、スポーツ庁長官に就任。

対話を促すハンズオン

東洋館1階でごあいさつ。三笠研究員(右)がご案内します。

ハンズオンは東洋館内に2か所設置されています。まずは、東洋館1階エントランスを入り左手にあるエレベーターで、東洋館5階へ向かいます。

東洋館5階に到着。

東洋館5階10室に到着しました。広い展示室の中央に、ひとつめのハンズオン「サイコロdeタイムトラベル」があります。

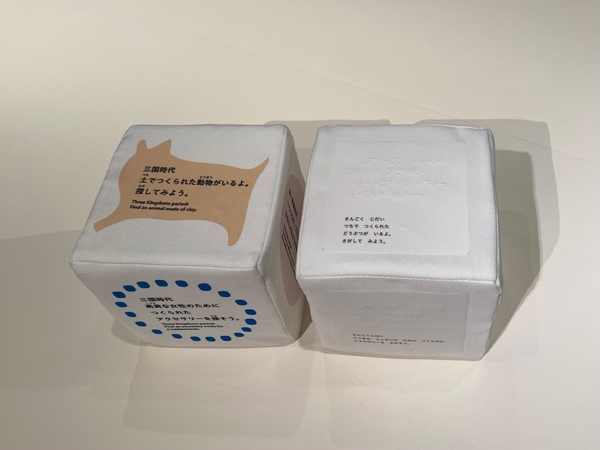

直径1.4メートルの丸いテーブルの上に、1辺が15センチの6面体の布製サイコロが2つ置いてあります。画像右側のサイコロは文字が書かれています。左側のサイコロは、点字で問いかけが記されています。テーブルの端にある丸い溝には、白杖や杖をかけてお使いいただけます。

これは、視覚障害の有無にかかわらず一緒に展示をお楽しみいただけるように設置したものです。サイコロの各面には、「三国時代、高貴な女性のためにつくられたアクセサリーを探そう」や、「どのうつわを使ってみたい?」など、この展示室をより深く楽しむための6つの問いかけが書かれています。

ハンズオンの説明を受け、早速サイコロを振ってみる河合さん。どの面が出たのか確認します。一番左は六人部研究員。

河合さんのサイコロは、この面が出ました。

右側のサイコロには点字で、左側のサイコロには日本語・英語とイラストで、「三国時代 土でつくられた動物がいるよ。探してみよう。」と、記されています。

では、展示室で実際に「三国時代 土でつくられた動物」を探しに行きましょう。

土でつくられた動物が展示されているケースを発見! ここでの三笠研究員のおすすめは「土偶 亀 (どぐう かめ)」。親指の先くらいサイズの、可愛らしい作品です。

展示室の中で、会話が弾みます。

(河合さん)「日本にも、亀の土偶はあるのですか?」

(三笠研究員)「日本では、あまり見たことがないですね。」

(河合さん)「そうですか。日本と東洋の違いがみられて面白いですね。」

(地神さん)「ケースの左側にある騎馬人物土偶も、騎士がつけている鎧の感じが日本のものとは明らかに違う印象をもちますね。」

(三笠研究員)「この騎馬人物土偶は、音声ガイドを用意していますので、ぜひ聞いてみてください。」

「研究員の話したいこと、たっぷり聴けるAI音声ガイド」は、作品の詳しい解説や、研究員おすすめの見どころを聞くことができます。ご自身のスマートフォンで、展示作品のそばに配置された二次元コードを読み込むと、文字または音声で作品の詳細な解説をお楽しみいただける仕組みで、アプリのダウンロードは不要です。対象作品は5点です。

AI音声ガイドをお楽しみいただく様子。

再生速度を好きなスピードに変えられる、VOXX LITEという音声ガイドシステムを使っています。ちなみに河合さんは2倍速で聞いていらっしゃいました。

「”おしゃべりフリー”な東洋館」

この取材は、開館時間中に行われました。おしゃべりの声が、ほかの来館者にうるさく思われないかとご心配な方もいらっしゃるかと思います。でも大丈夫です。実は、「博物館でアジアの旅」の会期中は、「”おしゃべりフリー”な東洋館」というスローガンを掲げました。

このきっかけとなったのは、アテンドの方から「視覚に障害がある方に展示の説明をする時、熱が入って声が大きくなってしまうので、展示室で監視さんに注意されないかと気をつかう」というご意見をいただいたからでした。

視覚に障害がある方が鑑賞する際は、アテンドの方との対話によるアプローチが不可欠です。当館ではこれまで、当事者とアテンドの皆さまに、そのような気まずい思いをさせてしまっていたことを大いに反省し、まずは展覧会期中だけでも「おしゃべりフリー」の環境を創出しようという試みを実施しています。

(この試みは、展示の鑑賞を目的としているため、携帯電話等での通話は展示室内ではお控えいただいております。)

書体の違いをさわって感じるハンズオン

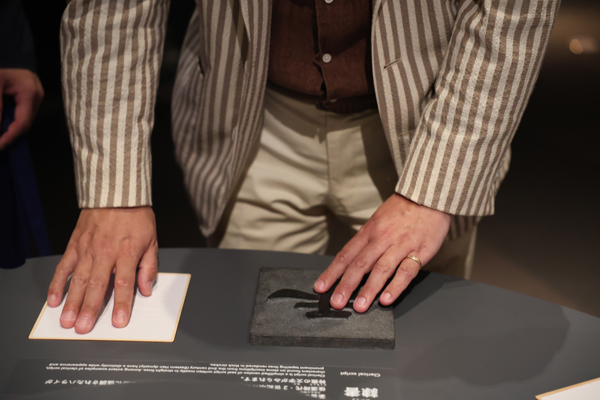

河合さんがハンズオンのプレートにさわって、六人部研究員と対話する様子。

残り3つの書体についても、六人部研究員の説明を聞く河合さん。とても楽しそうに、ひとつひとつ興味深く聞いてくださいました。

展示室で対話する河合さんと三笠研究員

今回は、「東洋館インクルーシブ・プロジェクト」の企画第 1 弾として、同行者とご一緒に展示をお楽しみいただけるハンズオンや音声ガイドを、河合さんに体験していただきました。たくさんの貴重なアドバイスをもとに、当館は今後もプロジェクトを推進し、展示手法のさらなる開発とアクセシビリティの向上を目指してまいりますので、皆さまのご意見やご感想をお待ちしております。

大きな示唆をくださいました河合純一さん、本当に有難うございました!

カテゴリ:博物館でアジアの旅、東洋館インクルーシブ・プロジェクト

| 記事URL |

posted by 東京国立博物館広報室 at 2025年10月20日 (月)

- 「はにわ」 (8)

- 「内藤礼」 (4)

- 「大覚寺」 (6)

- 「拓本のたのしみ」 (4)

- 「江戸☆大奥」 (7)

- 「法然と極楽浄土」 (5)

- 「神護寺」 (8)

- 「蔦屋重三郎」 (2)

- 「運慶」 (1)

- 「生誕180年記念 呉昌碩の世界—金石の交わり—」 (3)

- 「やまと絵」 (6)

- 「中尊寺金色堂」 (8)

- 「京都・南山城の仏像」 (4)

- 「古代メキシコ」 (6)

- 「本阿弥光悦の大宇宙」 (1)

- 「東福寺」 (6)

- 「横尾忠則 寒山百得」展 (1)

- 東洋館インクルーシブ・プロジェクト (1)

- 研究員のイチオシ (565)

- 催し物 (85)

- news (337)

- 特集・特別公開 (235)

- 特別企画 (31)

- 東京国立博物館創立150年 (18)

- 絵画 (45)

- 彫刻 (84)

- 刀剣 (2)

- 書跡 (53)

- 工芸 (30)

- 考古 (82)

- 中国の絵画・書跡 (78)

- 教育普及 (105)

- 保存と修理 (23)

- 調査・研究 (6)

- トーハクくん&ユリノキちゃん (66)

- トーハクよもやま (4)

- 博物館でお花見を (21)

- 博物館に初もうで (26)

- 博物館でアジアの旅 (45)

- 展示環境・たてもの (48)

- 2022年度の特別展 (31)

- 2021年度の特別展 (21)

- 2020年度の特別展 (14)

- 2019年度の特別展 (46)

- 2018年度の特別展 (34)

- 2017年度の特別展 (37)

- 2016年度の特別展 (54)

- 2015年度の特別展 (58)

- 2014年度の特別展 (50)

- 2013年度の特別展 (67)

- 2012年度の特別展 (64)

- 2011年度の特別展 (45)

- ウェブおすすめコンテンツ (19)

- ロケ情報 (2)

- 秋の特別公開 (11)

- トーハク140周年 (16)