CLOSE UP!

-

本館

-

女性用のお洒落な鉢巻

鉢巻

(はちまき)樺太アイヌ 19世紀

徳川頼貞氏寄贈

- 16室 アイヌの暮らしと琉球の工芸

- 9月2日(火)~10月13日(月・祝)

トムイェとよばれる、樺太アイヌの女性が身に着けた鉢巻です。紺の木綿地に友禅の裂(きれ)をあしらい、裏地には縞(しま)木綿を用いています。素材は大陸から交易により手に入れたものでしょう。アクセントとして、友禅裂(ゆうぜんぎれ)を囲むようにガラスビーズを数個ずつ縫い付けて飾ってあるのがお洒落ですね。

北海道アイヌの鉢巻(マタンブシ)は帯状の額当ての両端に付く紐を頭の後ろで縛って身に着けますが、樺太アイヌではこのような輪状のものが使われました。 -

観察と考察の記録

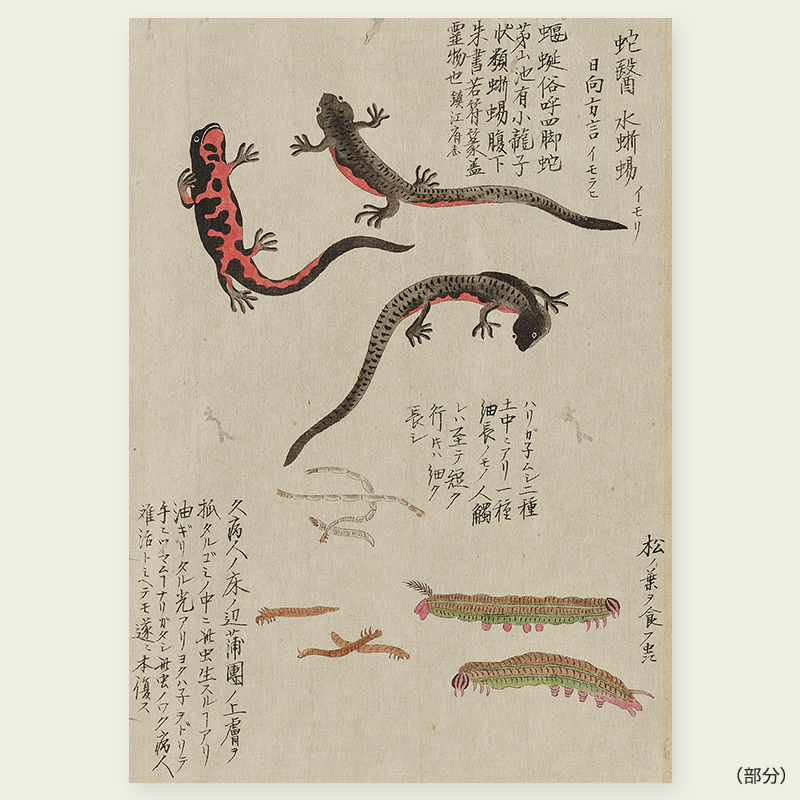

千虫譜 第二巻

(せんちゅうふ だいにかん)栗本丹洲(くりもとたんしゅう)著写

江戸~明治時代・19世紀

徳川宗敬氏寄贈

- 15室 歴史の記録

- 10月28日(火)~12月21日(日)

『千虫譜』は、日本で最初の虫の図鑑といわれています。江戸時代、将軍に仕える医師・栗本丹洲(1756~1834)によりつくられました。

描かれているのは、ひっくり返ってお腹をだしたイモリや、うねりながら這(は)うイモムシなど、今にも動き出しそうな虫たちです。虫たちをみる眼差しがあたたかく感じられるのは、丹洲が自ら飼っていた虫を描いていたからかもしれません。

絵に添えられた説明は、虫の名称や生態などです。調べた書物名も書き込まれており、丹念な調査により作成されたものとわかります。

-

-

東洋館

-

中心に動物を描いた的

梯形標的

(ていけいひょうてき)中国・アスターナ・カラホージャ古墓群出土

大谷探検隊将来品

唐時代・8世紀

- 3室 西域の美術

- 9月30日(火)~2026年1月18日(日)

これは標的のミニチュアで副葬品のひとつです。五重の同心円の中心にすわる鹿を、四隅に霊芝文(れいしもん)を描いています。標的の下に切り込みを入れ、そこに支持具を取り付け、標的が立つようにつくったようです。

かつて中国では動物を描いた標的を「獣侯(じゅうこう)」といい、階級に応じて大きさや、標的に描かれる動物の種類に規定がありました。

この作品は、こうした中国の伝統文化が西域にまで伝わったことを物語っています。 -

ビルマウルシの仏像

仏陀坐像

(ぶっだざぞう)ミャンマー コンバウン朝・18世紀

- 12室 東南アジアの金銅像

- 9月9日(火)~12月21日(日)

ミャンマーではビルマウルシを使用して早くから漆工技術が発達し、11~13世紀のバガン朝時代には、乾漆造(かんしつづくり)の仏像がつくられるようになりました。本像は、ビルマ最後の王朝コンバウン朝の都、マンダレーでつくられたと考えられる仏像です。漆と布を塗り重ねて内側を空洞にした、いわゆる脱活(だっかつ)乾漆造という技法を用いてつくられているため、肉付きのよい見た目に反してとても軽くて丈夫です。脱活乾漆造の仏像といえば、日本では奈良・興福寺の阿修羅像が有名ですね。

-

-

平成館

-

人々の暮らしを物語る祭器

●扁平鈕式銅鐸

(へんぺいちゅうしきどうたく)伝香川県出土

弥生時代(中期)・前2~前1世紀

- 考古展示室

- 通年展示

秋の稲穂(いなほ)の豊かな実りへの願いは、日本に稲作(いなさく)が伝わった弥生時代からずっと変わらないのかもしれません。弥生時代のムラの祭りで、ベルのように鳴らした銅鐸。なかでも本例は、その身にさまざまな絵画が描かれた傑作です。トンボなどの水田に集(つど)う生きものや、臼(うす)で脱穀(だっこく)をする人々、実りを蓄(たくわ)えるための高床の倉庫など、稲作に関わる図像が多く認められることから、銅鐸を鳴らし豊作を願ったと考えられています。展示室で本作品をご覧いただき、弥生時代の人々の暮らしや祈りに思いを馳(は)せてみてはいかがでしょうか。

-

-

法隆寺宝物館

-

交易によってもたらされた香木

◎沈水香

(じんすいこう)飛鳥~奈良時代・7~8世紀

- 第4室 木・漆工-香木・計量器

- 9月2日(火)~11月24日(月・休)

香木(こうぼく)として名高い沈香(じんこう)の材木です。沈香は、東南アジアなどに産するジンチョウゲ科ジンコウ属の樹木の樹脂が沈着したもので、この部分は比重が重く、水に沈むこともあることからその名があります。朽木(くちき)のような外観は、樹木が倒れ、土に埋まるなどして樹脂が分泌され、香木となったことに依(よ)ると考えられます。

薫香(くんこう)によって仏・菩薩(ぼさつ)を供養するため寺院には香木が備えられました。本品もアジアの交易路を通り、遠く法隆寺に伝えられたものです。

-

-

黒田記念館

-

どこから現れた犬?

犬

(いぬ)黒田清輝筆 明治30年(1897)

- 黒田記念室

- 9月30日(火)~12月21日(日)

芝生の上、日向と日陰の交わるあたりに犬が寝そべっています。不揃いな毛並みには部分的に青や黄、緑が用いられ、日光の反射を渾然(こんぜん)と映し出すさまは、一枚のパレットを見るようです。画面左下には「le 10 Mai. 1897」と、日付が記されています。黒田は飼い犬だけでなく、庭に迷い込んだ犬のことも日記に残していますが、この頃の日記に犬をめぐる記述はありません。どこから現れたのか、不思議な印象を残す白い犬です。

-

-

特別展紹介

-

特別展「運慶 祈りの空間―興福寺北円堂」

- 本館特別5室

- 9月9日(火)~11月30日(日)

今回出品される四天王立像は、現在興福寺中金堂(ちゅうこんどう)に安置されていますが、かつては弥勒像や無著・世親(むじゃく・せしん)像とともに同寺北円堂に安置されていた可能性の高いことが指摘されています。本展で展示されるこの7軀(く)は、すべて国宝、すべて運慶仏。ここに運慶一門による至高の空間を再現します。奇跡の展覧会を、どうぞお見逃しなく。

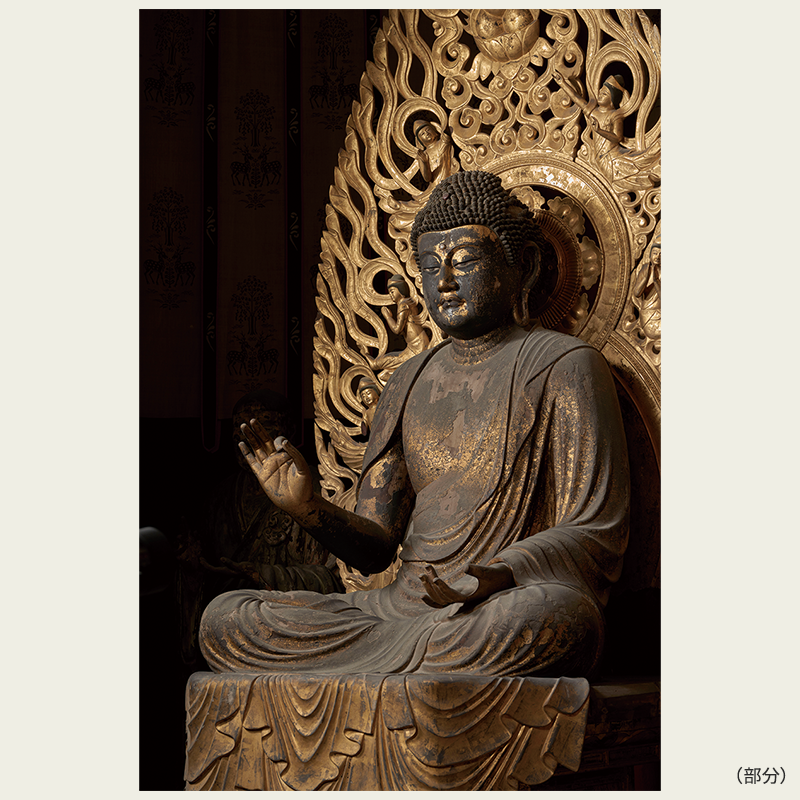

●弥勒如来坐像

(みろくにょらいざぞう)運慶作

鎌倉時代・建暦2年(1212)頃

奈良・興福寺蔵 北円堂安置

撮影:佐々木香輔

●四天王立像(多聞天)

(してんのうりゅうぞう(たもんてん))鎌倉時代・13世紀

奈良・興福寺蔵 中金堂安置

撮影:佐々木香輔

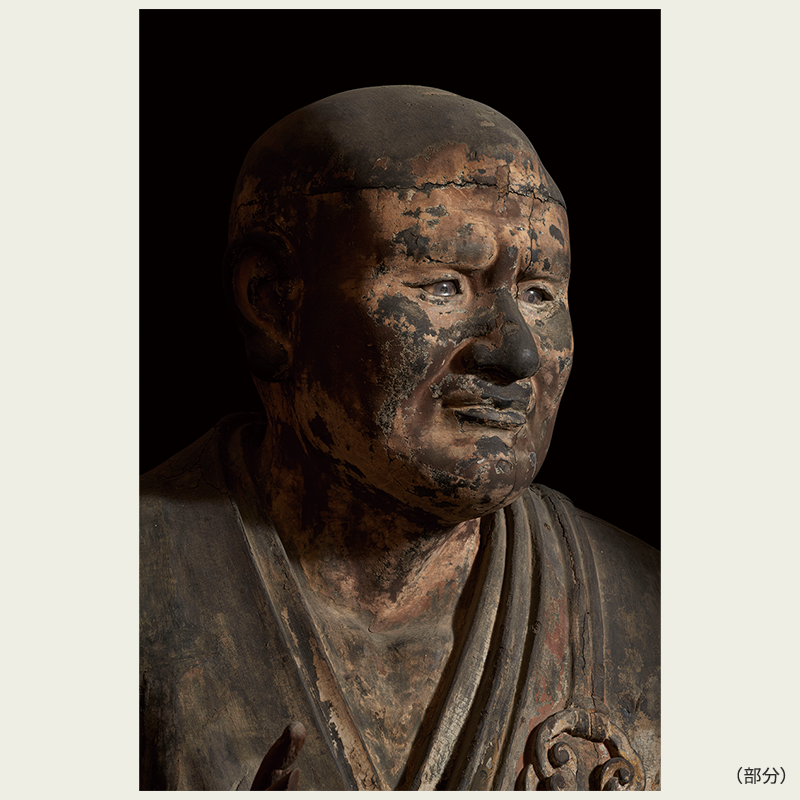

●世親菩薩立像

(せしんぼさつりゅうぞう)運慶作

鎌倉時代・建暦2年(1212)頃

奈良・興福寺蔵 北円堂安置

撮影:佐々木香輔

-

前田育徳会創立百周年記念

特別展「百万石! 加賀前田家」- 平成館特別展示室

- 2026年4月14日(火)~6月7日(日)

加賀・越中・能登の3か国、江戸時代に最大の規模を誇る大藩の藩主として領国統治を行った加賀前田家。その伝来の文化財には、百万石の城下で花開いた技術と思想が映し出されています。歴代当主の気宇壮大(きうそうだい)な事績を振り返るとともに、旧蔵品を含めた「加賀前田家伝来」の名品を紹介し、今に続く加賀文化の美の真髄に迫ります。

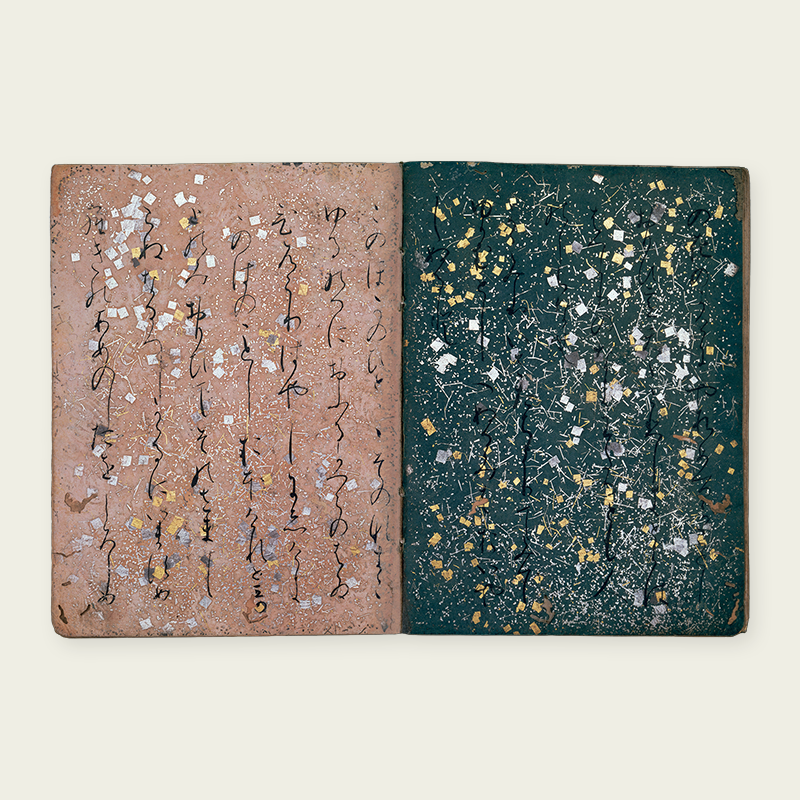

古今和歌集(元永本)上帖

(こきんわかしゅう(げんえいぼん)じょうじょう)平安時代・12世紀

三井高大氏寄贈

(注)展示期間は未定です。

-