今号のイチ推し!

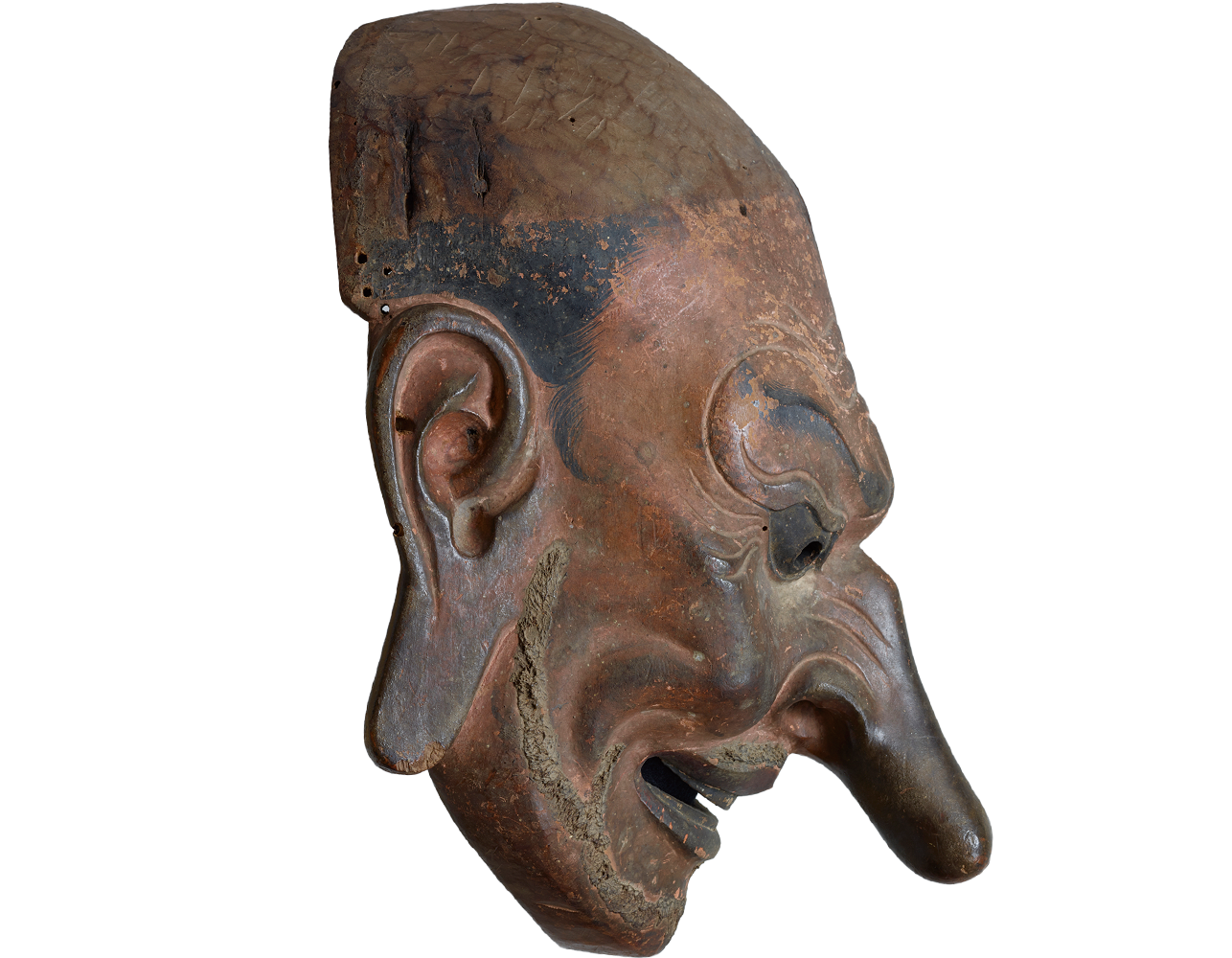

国宝 伎楽面 治道(こくほう ぎがくめん ちどう) 飛鳥時代・7世紀

天狗の源流?

大陸伝来の芸能「伎楽」に使われた仮面

- 法隆寺宝物館第3室

- 金・土のみ公開

異国人の象徴である高い鼻、

酔っぱらったような赤ら顔は、まるで天狗のよう

顔全体を覆う大振りな仮面は、今日ではみることができない幻の芸能とよばれる伎楽(ぎがく)で使われたものです。日本では、さまざまな仮面芸能が栄えましたが、中世から現在まで残る仮面は、能面を「面(おもて)」とよぶように、顔の部分を覆うものが多いなか、伎楽面はさながらフルフェイスのヘルメットのようです。本作では失われていますが、本来は後頭部まで覆う部材があり、仮面全体を使って役柄に扮したようです。

伎楽は、飛鳥時代(7世紀)に大陸から伝来した仏教芸能で、聖徳太子が教習させたと伝えられます。釈迦の誕生を祝う仏生会(ぶっしょうえ)などの年中行事や、高僧や天皇の訪問といったイベントでも上演されました。とくにしられるのは天平勝宝4年(752)に行われた東大寺大仏の開眼供養(かいげんくよう)で、東大寺と正倉院にはこの時につくられた伎楽面が残ります。一方、法隆寺にはこれを遡(さかのぼ)る飛鳥時代の伎楽面が伝えられましたが、明治11年(1878)に他の宝物とともに皇室へ献上され、現在は法隆寺献納宝物として当館に収蔵されており、クスノキ製とキリ製、麻布と漆で成形した乾漆製の3種類が含まれます。とりわけクスノキ製面は現存最古の伎楽面として貴重で、これらを含む伎楽面31面が、このたび一括して国宝1件に指定されることが決まりました。

本作品は、鼻が高く、赤い顔が特徴的です。こうした仮面は治道(ちどう)とよばれ、獅子やこれを先導する子どもを表した師子児(ししこ)とともにあらわれ、伎楽の開幕を告げる役割があったようです。法隆寺伝来面のうち、獅子は失われたようですが、今日まで各地で演じられる獅子舞のなかで、天狗(てんぐ)との闘いが含まれる構成の源流とも考えられます。残念ながら、中世以降衰退してしまった伎楽の詳細はしられておらず、演目の内容や仮面の名称にも諸説あります。本作は、治道と同じく鼻が高く、酒に酔った西アジアの王を表す酔胡王(すいこおう)にあたる可能性もあり、今後の研究が待たれます。赤い彩色や、髪の毛など繊細な描写も残るため、保存環境に配慮して毎週金・土曜日に限っての公開ですが、ぜひご覧いただければ幸いです。