特集

-

キリシタン関係遺品の保存と研究

- 本館14室

- 3月25日(火)~5月18日(日)

16世紀以降、近世の日本でキリスト教を信仰したキリシタンにまつわる遺品のうち、長崎奉行所の宗門蔵(しゅうもんぐら)で保管されていた関連資料は信仰史をしるうえで欠かせない資料です。

近年の研究成果をご覧いただく本特集では、真鍮(しんちゅう)製の踏絵の科学分析とあわせて、ロザリオや旧蔵者の名前などを記した付札の保存処置と保管環境の改善についてご紹介します。当時の信仰に想いをはせつつ、キリシタン関係遺品に対する当館の取り組みをご覧ください。

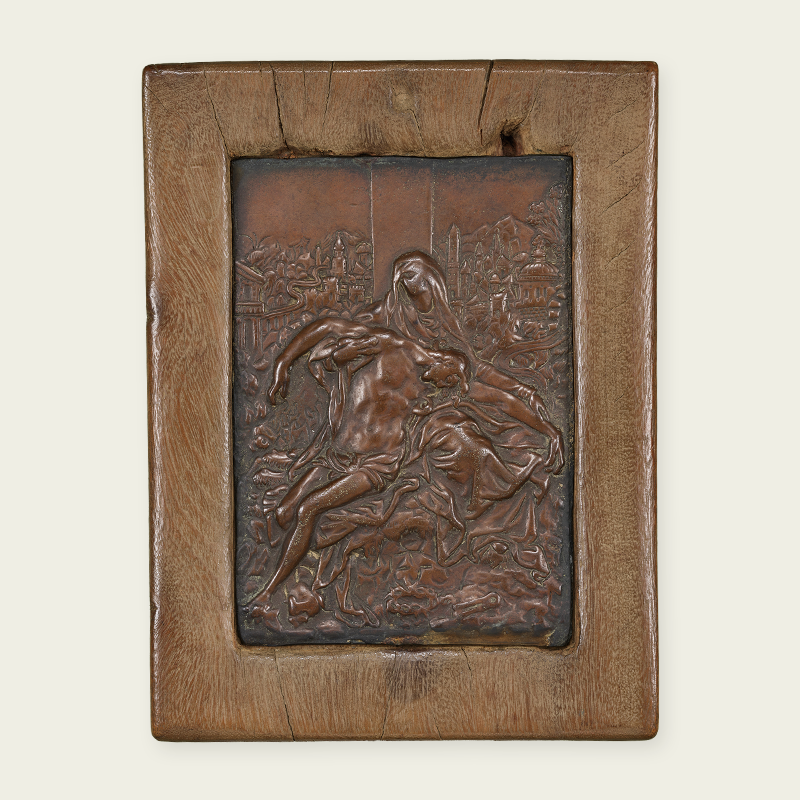

禁制政策が生んだ2つの踏絵禁制政策を推進した長崎奉行所によって、信仰の対象である大型メダルを板に嵌(は)めた板踏絵が考案され、さらに耐久性を高めるために真鍮製の踏絵が制作されました-

◎板踏絵 キリスト像(ピエタ)(いたふみえ きりすとぞう(ぴえた))

◎板踏絵 キリスト像(ピエタ)(いたふみえ きりすとぞう(ぴえた))長崎奉行所旧蔵品 江戸時代・17世紀

-

◎踏絵 キリスト像(ピエタ)(ふみえ きりすとぞう(ぴえた))

◎踏絵 キリスト像(ピエタ)(ふみえ きりすとぞう(ぴえた))長崎奉行所旧蔵品 江戸時代・17世紀

-

親と子のギャラリー

博物館でゾウめぐり

- 本館特別2室

- 4月22日(火)~6月1日(日)

毎年春に行う東京都恩賜上野動物園と国立科学博物館との連携企画「上野の山で動物めぐり」の関連展示を今年も開催します。18回目となる今回は、子どもから大人まで人気の「ゾウ」がテーマです。ゾウが日本に初めてやってきたのは室町時代と伝わります。しかし、それ以前から普賢菩薩(ふげんぼさつ)の乗りものなど、主に信仰の世界でよくしられた動物で、数多くの美術工芸品に表されてきました。今回の展示では、そうしたさまざまな時代、素材の作品をご紹介するとともに、動物園、科学博物館からの実物標本(象牙、歯、尾の毛)も展示します。

-

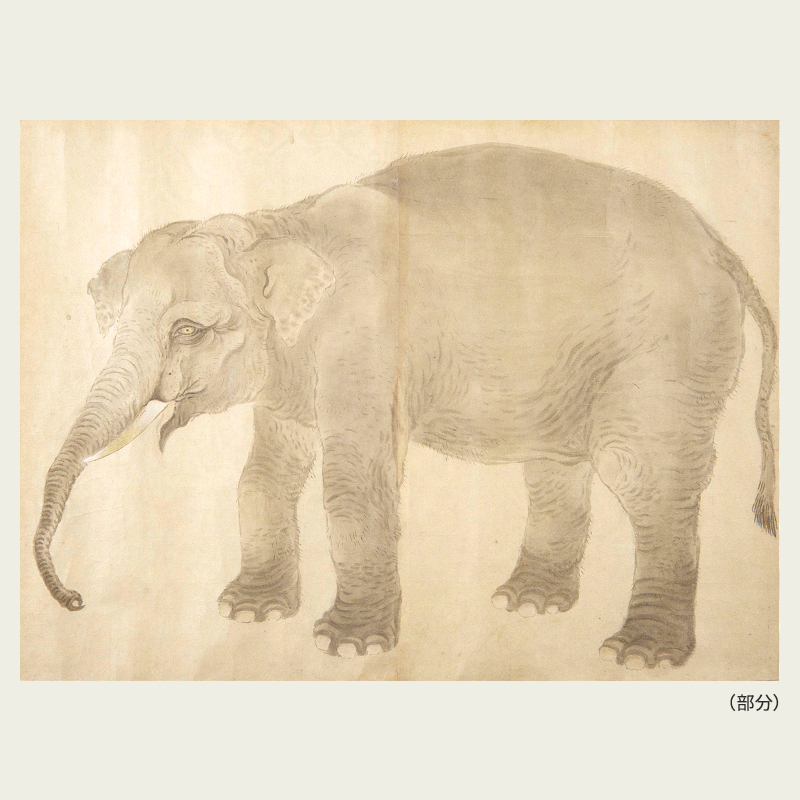

迫真性に富んだ正確な描写

鳥獣鷹象写生図巻のうち象図(ちょうじゅうたかぞうしゃせいずかんのうちぞうず)

鳥獣鷹象写生図巻のうち象図(ちょうじゅうたかぞうしゃせいずかんのうちぞうず)狩野古信筆 江戸時代・享保14年(1729)

子ゾウを観察して描かれた写生画。本物さながらで画家の技量がうかがえます

-

異国趣味を反映した図柄

染付洗象図大皿(そめつけせんぞうずおおざら)

染付洗象図大皿(そめつけせんぞうずおおざら)伊万里 江戸時代・18~19世紀 平野耕輔氏寄贈

中国では明から清時代に、ゾウを洗うという年中行事がありました

-

新版画―世界を魅了する木版画―

- 平成館企画展示室

- 4月15日(火)~6月15日(日)

-

東京十二題 五月雨ふる山王(とうきょうじゅうにだい さみだれふるさんのう)

東京十二題 五月雨ふる山王(とうきょうじゅうにだい さみだれふるさんのう)川瀬巴水筆 大正8年(1919)

展示期間:4月15日(火)~5月11日(日)

-

日本の伝統模様「虫」

- 本館14室

- 5月20日(火)~7月6日(日)

-

帷子 薄茶麻地蘭螢流水模様(かたびら うすちゃあさじらんほたるりゅうすいもよう)

帷子 薄茶麻地蘭螢流水模様(かたびら うすちゃあさじらんほたるりゅうすいもよう)江戸時代・19世紀

(注) ●は国宝、◎は重要文化財、○は重要美術品を表します。特に表記のないものは東京国立博物館蔵です。