CLOSE UP!

-

本館

-

故実に学んだ高貴なる装い

古今雛

(こきんびな)末吉石舟作 江戸時代・文政10年(1827)

山本米子氏寄贈

- 14室 特集 おひなさまと日本の人形

- ~3月23日(日)

古今雛とは、江戸時代後期に江戸で生まれ、流行した雛人形です。山車(だし)人形の制作技術を応用したもので、艶(つや)やかな目はガラスによるものです。宮廷装束を模倣しつつも、豪華な冠などには町方(まちかた)の好みが反映されています。本作品は、古今雛を大成した二代・原舟月(はらしゅうげつ)の弟子である、末吉石舟(すえよしせきしゅう)の作と伝えられます。切れ長の瞳とすっきりとした鼻筋が特徴的な端正な顔立ち、袖先の調和のとれた色の重なりあいが、気品あふれる美しさを醸(かも)し出しています。細部まで丁寧に制作された古今雛の名品を、ぜひ展示室でご覧ください。

-

満を持して堂々登場、迫力の仁王像

金剛力士立像

(こんごうりきしりゅうぞう)平安時代・12世紀

- 11室 彫刻

- 4月8日(火)よりリニューアルオープン

金剛力士は仁王(におう)ともいい、お寺の入口の門に立って敷地内を守る仏教の守護神です。この仁王像は高さ約3メートルあり、しなやかな身のこなしの優雅な阿形(あぎょう)と、肩をいからせ力のこもった武骨な吽形(うんぎょう)が好対照です。両像とも大ぶりな頭やがっしりとした体つきは迫力があり、平安時代後期の特色が表れています。

2022年に所蔵品となった本作品を東博コレクション展(平常展)では初めて展示します。本館11室は新しいケースや展示台、照明が導入され、作品の特徴をより際立たせる展示環境となります。リニューアルした展示室でお客様を迎える仁王像の迫力や魅力をぜひご覧ください。

-

-

東洋館

-

稀有な造形に備わった驚くべき機能性

○角杯台

(かくはいだい)韓国 三国時代(新羅)・5~6世紀

小倉コレクション保存会寄贈

- 10室 朝鮮の陶磁

- ~5月25日(日)

本作品は底が尖(とが)った形状の角杯を安定させて置くための台です。角杯とは獣角(じゅうかく)をくり抜いてつくった器、またはこれを象(かたど)った土器や金属器などのことをいいます。この台は角杯の先端を上部前方に並ぶ丸い穴に通し(↑(1))、胴部を反対側にあるY字状の股(↓(2))で支えて置くことができます。本作品の特徴は複数の角杯を置くことができる点と幾何学(きかがく)文様の線刻(せんこく)や突起などで独特な装飾が施される点にあります。これは新羅(しらぎ)地域でのみ確認される意匠でありながら、数例しかない希少な作例です。みればみるほどユニークな新羅土器の造形をぜひ展示室でお楽しみください。

-

文人たちに愛された春の前ぶれ

◎雪梅図軸

(せつばいずじく)呉太素筆 中国 元時代・14世紀

新潟・貞観園保存会蔵

- 8室 中国の絵画 梅花

- 3月18日(火)~4月20日(日)

東洋の知識人たちは、まだ冬の内に、ほかの花々に先駆けて蕾(つぼみ)を開かせる梅の高潔さを愛してきました。元時代は、さまざまな文人画家が梅の美しさをどのように表現するか工夫を凝らした時代にあたります。呉太素(ごたいそ)もそのひとりであり、特に枝の描写にこだわった梅の描き方のハウツー本『松斎梅譜(しょうさいばいふ)』も出版しています。このたびその代表作である本作品が、公益財団法人朝日新聞文化財団の助成を受けた2年間の修理後、初公開されることになりました。梅の絵画の歴史を物語る、明から近代の作品とともにお楽しみください。

-

-

平成館

-

全形を留める稀少な例

石棒

(せきぼう)長野県駒ヶ根市赤穂(こまがねしあかほ)(美女ヶ森(びじょがもり))出土

縄文時代(中期)・前3000~前2000年

小町谷八玉彦氏寄贈

- 考古展示室

- 通年展示

当館が所蔵する縄文時代の石棒のなかでは最大の101センチメートルを誇ります。今から約130年前に当館の職員であった若林勝邦(わかばやしかつくに)が長野県伊那地方で行った遺跡や出土遺物の調査をきっかけに、地元から寄贈を受けたものです。

一般的に石棒は破損しているものが多く、完全な形を残すものは極めて稀です。本作品の傘形の頭部や基部には敲打(こうだ)による欠け、胴部には火を受けた痕跡が残り、大形石棒を用いた当時の儀礼の様子をうかがうことができます。

-

-

法隆寺宝物館

-

鳳凰が羽ばたく華やかな容器

水滴

(すいてき)中国・唐時代または奈良時代・8世紀

- 第5室 金工

- 通年展示

聖徳太子が用いた水滴(硯(すずり)で墨を擦(す)る際に使う水を入れる容器)と伝えられる、金銅(こんどう)製の蓋つきの容器です。3脚つきで、脚のあいだの各面に、羽ばたく鳳凰を蹴彫(けりぼ)りの技法で線刻しています。鳳凰の周囲には宝相華唐草文(ほうそうげからくさもん)が表され、大変華やかです。鳳凰の図像は正倉院宝物に類例があり、奈良時代あるいは8世紀の中国・唐で製作されたと考えられます。鳳凰の姿は3面それぞれに異なっており、製作者の工夫のあとが感じられます。

-

-

黒田記念館

-

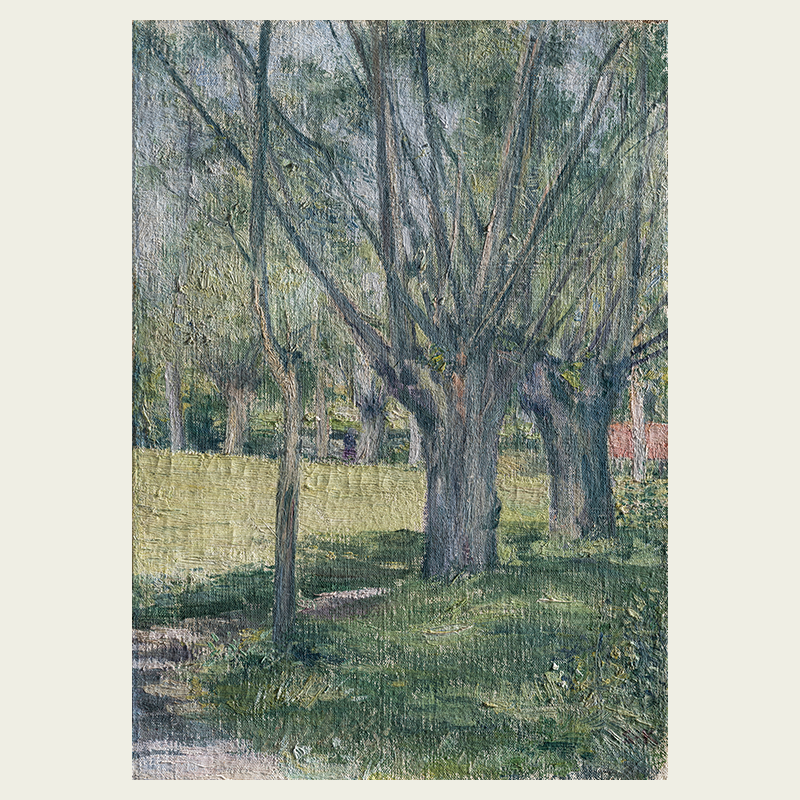

みずみずしさが伝わる黒田清輝初期の油絵

楊樹

(ようじゅ)黒田清輝筆 明治22年(1889)

- 黒田記念室

- 4月8日(火)~6月29日(日)

ヤナギ科の植物でも、枝を上に伸ばすポプラなどは「楊」、日本でよくみる枝垂れタイプは「柳」として区別されます。フランス郊外の自然を好んだ黒田は、同地の「楊」をしばしば描きました。本作品は黒田が本格的に油彩画を描きはじめてから1年ほどで描かれたもので、ややぎこちない筆運びもみられますが、枝を透かす木漏れ日や、日向と日陰の対比に注意が払われ、みずみずしい陽光をとらえようとする意欲が伝わってきます。

-

-

特別展紹介〈平成館特別展示室〉

-

特別展「蔦屋重三郎 コンテンツビジネスの風雲児」

- 4月22日(火)~6月15日(日)

歌麿(うたまろ)や写楽(しゃらく)の浮世絵をプロデュースし、文芸のジャンルでも数々のベストセラーを生み出した「蔦重」こと蔦屋重三郎(1750~97)。彼は出版業者として、時流をつかみ、人々が楽しむものを追い求め続けました。本展では、出版文化に新風をもたらした時代の風雲児、蔦重の多彩な活動を、約250作品を通してご覧いただきます。

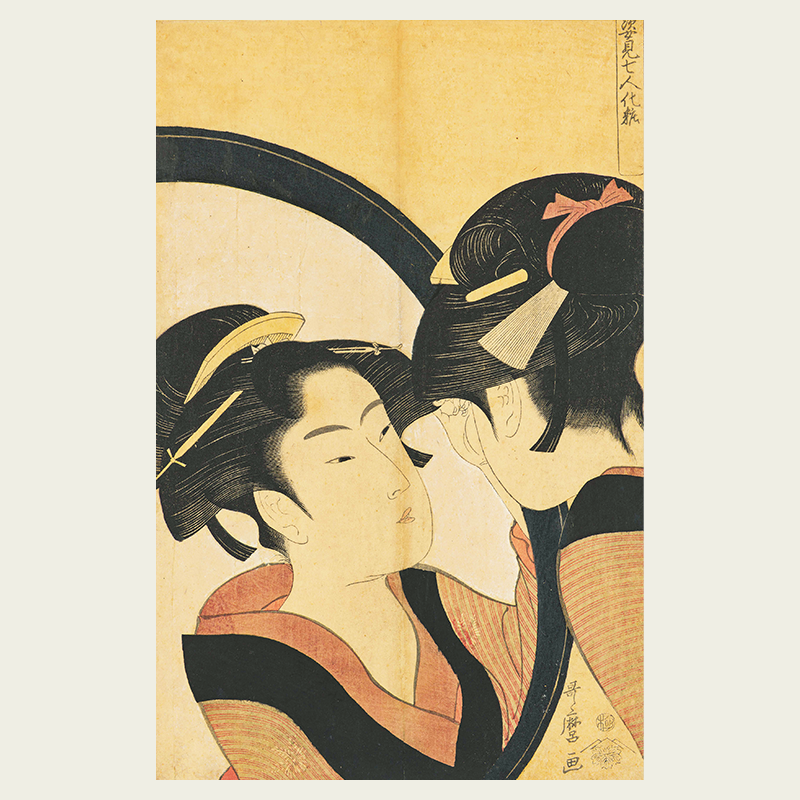

「姿見七人化粧」

(「すがたみしちにんけしょう」)喜多川歌麿筆 江戸時代・寛政4~5年(1792~93)頃

展示期間:5月20日(火)~6月15日(日)

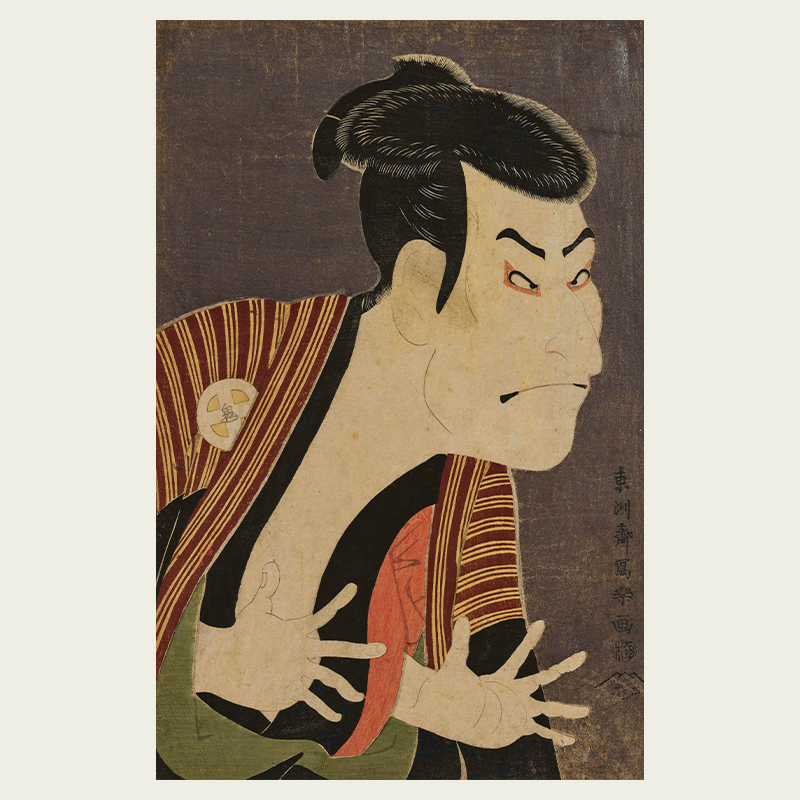

◎「三代目大谷鬼次の江戸兵衛」

(「さんだいめおおたにおにじのえどべえ」)東洲斎写楽筆 江戸時代・寛政6年(1794)

展示期間:4月22日(火)~5月18日(日)

-

特別展「江戸☆大奥」

- 7月19日(土)~9月21日(日)

将軍やその妻、大奥に仕える女中(じょちゅう)たちが生きた「大奥」の世界を紹介します。楊州周延(ようしゅうちかのぶ)筆の錦絵シリーズ『千代田の大奥』のほか、初公開を含む大奥ゆかりの衣装や道具、歴史資料など多彩な作品とともに、春日局(かすがのつぼね)をはじめ歴代の御台所(みだいどころ)や側室の生涯にも迫りながら、大奥の隠された歴史を解き明かしていきます。

◎刺繡掛袱紗 樺色繻子地枝垂桜と手鞠花熨斗と茶釜模様

(ししゅうかけぶくさ かばいろしゅすじしだれざくらとてまりばなのしとちゃがまもよう)東德川綱吉が瑞春院(ずいしゅんいん・お伝の方)に下賜 江戸時代・17~18世紀 奈良・興福院蔵

(注)会期中、展示替えあり

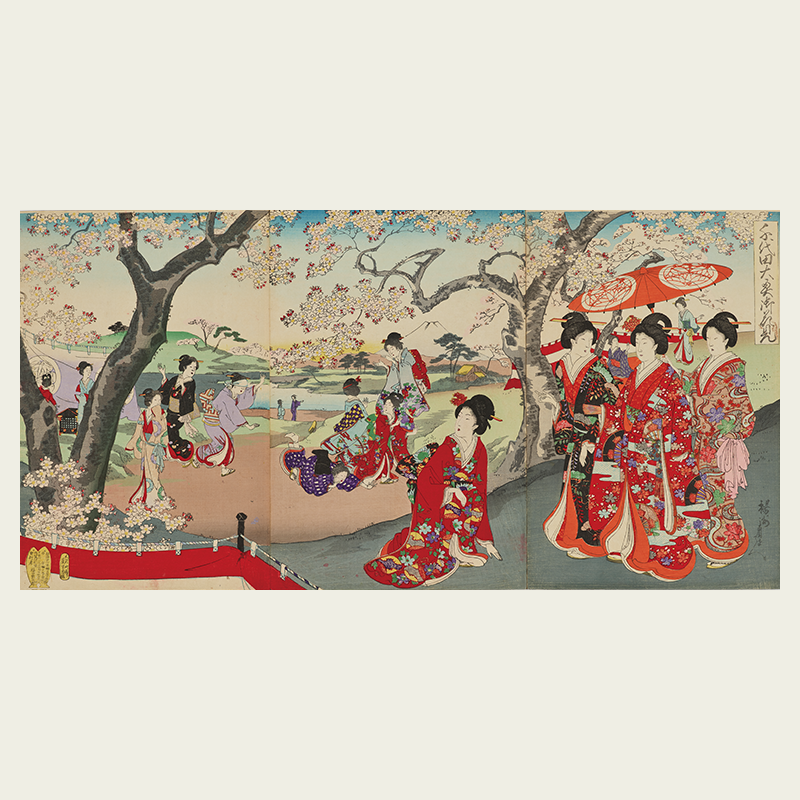

『千代田の大奥』より「千代田大奥 御花見」

(『ちよだのおおおく』より「ちよだおおおく おはなみ」)楊州周延筆 明治27年(1894)

(注)会期中、場面替えあり

-