特集

-

遊牧のくらしとテキスタイル

―バローチを中心に―

- 東洋館13室

- 11月12日(火)~2025年2月16日(日)

バローチとはイラン語派のバローチー語を話す人びとで、パキスタン、アフガニスタン、イランにまたがる地域を中心に暮らしています。遊牧をする人々は、山羊、羊、ラクダやロバとともに牧草を求めて、定住と移動を季節ごとに繰り返しながら、生活に必要な敷物や袋物を製作しました。バローチの暮らしに着目し、テキスタイルと遊牧生活との関わりとともに、織技法や文様の特徴についてご紹介します。

-

織りなす幾何学の妙

敷物 赤茶地段星幾何文様(しきもの あかちゃじだんほしきかもんよう)

敷物 赤茶地段星幾何文様(しきもの あかちゃじだんほしきかもんよう)バローチ 20世紀前半

細かな幾何学文が美しい敷物です。組み立てたテントのなかに敷いたのでしょう

-

美しさと機能が融合する袋

塩袋 白焦茶地菱幾何文様(しおぶくろ しろこげちゃじひしきかもんよう)

塩袋 白焦茶地菱幾何文様(しおぶくろ しろこげちゃじひしきかもんよう)バローチ 20世紀 小西明人氏寄贈

塩を保管した袋で、家畜に食べられないよう口をすぼめるようにつくっています

-

日本の伝統模様「雪」

- 本館14室

- 2025年1月2日(木)~2月16日(日)

冬の到来を告げる「雪」の模様は、室町時代後期頃より工芸に表されるようになった日本独特の模様のひとつです。空から舞い降りる雪を形にした「はつれ雪」や「雪輪」、植物に降り積もる雪の情景をデザイン化した「雪持柳(ゆきもちやなぎ)」「雪持笹(ゆきもちざさ)」、西洋の自然科学の知識の導入によって雪の結晶が模様に表された「雪華文(せっかもん)」。日本の工芸品に表されたさまざまな「雪」の表現を通して、自然から模様を生み出した日本らしい模様表現をご覧ください。

-

銀杏文を散らした大胆なデザイン

◎胴服 染分地銀杏雪輪散模様(どうぶく そめわけじいちょうゆきわちらしもよう)

◎胴服 染分地銀杏雪輪散模様(どうぶく そめわけじいちょうゆきわちらしもよう)安土桃山時代・16~17世紀

石見銀山見立役、吉岡隼人が徳川家康より拝領

銀杏の葉と雪が一緒に舞い降りる景色が模様になりました

-

積もる雪と笹の美

銹絵雪笹文手鉢(さびえゆきざさもんてばち)

銹絵雪笹文手鉢(さびえゆきざさもんてばち)虫明 江戸~明治時代・19世紀

白い釉薬で降り積もる雪を表現しています

-

拓本のたのしみ ―明清文人の世界―

- 東洋館8室

- 2025年1月2日(木)~3月16日(日)

-

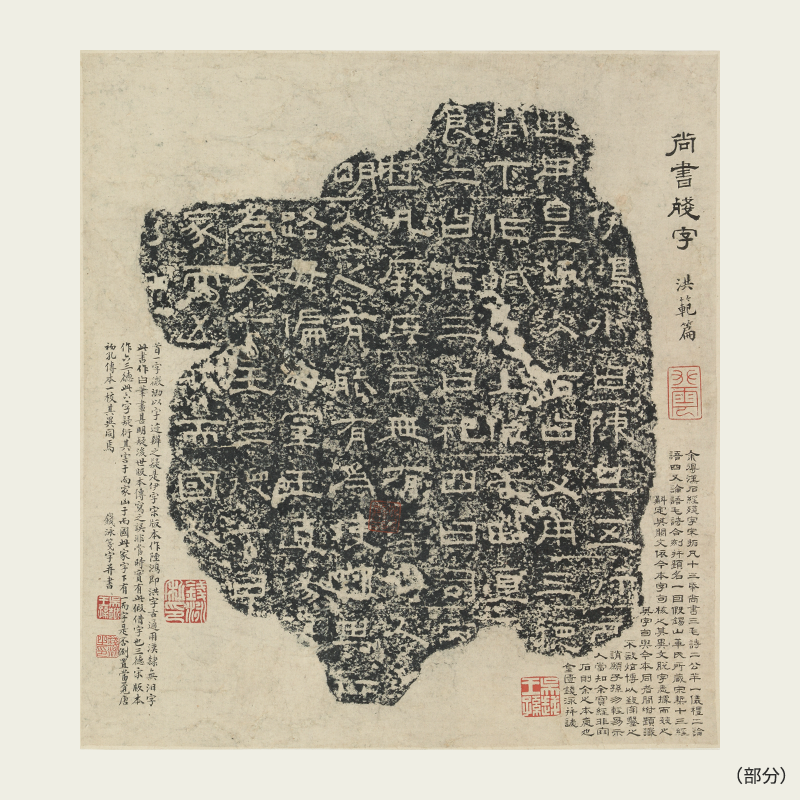

宋拓漢石経残字(そうたくかんせっけいざんじ)

宋拓漢石経残字(そうたくかんせっけいざんじ)伝蔡邕筆 中国 後漢時代・熹平4年(175)

会期中巻替があります

-

おひなさまと日本の人形

- 本館14室

- 2025年2月18日(火)~3月23日(日)

-

古今雛(こきんびな)

古今雛(こきんびな)末吉石舟作 江戸時代・文政10年(1827)

山本米子氏寄贈

(注) ●は国宝、◎は重要文化財、○は重要美術品を表します。特に表記のないものは東京国立博物館蔵です。