CLOSE UP!

-

本館

-

春日の神様が乗ってきた鹿

春日鹿曼荼羅図

(かすがしかまんだらず)室町時代・15世紀

- 3室 仏教の美術―平安〜室町

- ~12月22日(日)

春日大社がある奈良公園一帯には多くの鹿がいます。それは、鹿が神の使いとして大切に護られてきたためです。春日大社の祭神(さいじん)である武甕槌命(たけみかづちのみこと)は、常陸国鹿島(ひたちのくにかしま)から鹿に乗って春日の地にやってきました。本作品はその様子を描きますが、神の姿はみられず、鞍に固定された榊(さかき)にある金色の円相(えんそう)で象徴的に表されます。鹿の足元には瑞雲(ずいうん)があり、黒ずんでいますが当初は銀で描かれていたのでしょう。丁寧に描きこまれた鹿の毛並みや鞍の装飾も見どころです。

-

名づけのセンスが光る、景光の最高傑作

左:部分図(外装装着時にみえる部分) 右:全図

●太刀 長船景光(号 小龍景光)

(たち おさふねかげみつ(ごう こりゅうかげみつ))長船景光 鎌倉時代・元亨2年(1322)

- 13室 刀剣

- 2025年1月2日(木)~3月16日(日)

この太刀は、後の時代に刃わたりを短くしたことで、柄(つか)や鐔(つば)などの外装を装着すると、龍の彫刻が柄に入って隠れてしまい、図のように小さくみえることになります。結果的に生まれた特徴をあえて号の由来とした点は、誠に機知に富んでいるではありませんか。作者の景光は、備前国(びぜんのくに)で栄えた長船派(おさふねは)の刀工で、この太刀は、引き締まった線がつくる刃縁(はぶち)の模様(刃文(はもん))や、細かく整った板目(いため)模様の質感(地鉄(じがね))が鋭いイメージを与えます。龍の全身の姿は、ぜひ展示室でご覧ください。

-

-

東洋館

-

鮮やかな彩りが目を引く優品

白釉刻線彩釉女面鳥身文鉢

(はくゆうこくせんさいゆうじょめんちょうしんもんはち)シリア アイユーブ朝・12世紀

- 3室 西アジア・エジプトの美術

- ~2025年5月25日(日)

一般に「ラカビ手」と呼ばれる鉢で、ラカビとは「彩釉(さいゆう)」を意味します。11世紀後半にエジプトで開発された人工の胎土(フリット胎土)は、12世紀にはシリア北西部からイラン中部へと広がりました。白くて丈夫な素地を得たことで、複雑な造形や色釉による華やかな装飾が可能となり、イスラームの製陶は大きく飛躍します。本作品は、素地に陽刻で女性の顔を持つ霊鳥をあらわし、上から錫白釉(すずはくゆう)をかけて整え、青、藍、緑、黄、紫の色釉で彩った優品です。

-

高貴な香りに満ちた紫禁城を想う

牡丹透彫青玉香薫

(ぼたんすかしぼりせいぎょくこうくん)中国 清時代・18~19世紀 神谷伝兵衛氏寄贈

- 9室 清時代の工芸

- 2025年1月2日(木)~3月23日(日)

本器は、香を焚(た)いて芳香を楽しむ玉(ぎょく)製の容器です。中国では、はるか昔から美しく質の高い石を玉といって貴んできました。この玉は、青みがかった青玉(せいぎょく)とよばれるものです。全体に牡丹の文様がたくみに透かし彫りされているのは、隙間から香りが漂うための工夫です。本器は、紫禁城(しきんじょう)の後宮(こうきゅう)で用いられたものと思われます。后妃(こうひ)たちが居住する空間を、視覚と嗅覚で彩った情景が想像されます。

-

-

平成館

-

繁栄を願う心を表す形

子持勾玉

(こもちまがたま)大阪府堺市 カトンボ山古墳出土

古墳時代・5世紀

- 考古展示室

- ~2025年7月6日(日)

大型の勾玉1個の表面に、勾玉の小型省略形、すなわち子の形をつくり出したのが子持勾玉です。子持勾玉は、5世紀中頃から7世紀頃に日本列島で普及し、東北地方から九州地方まで幅広く確認できます。祭具として使用され、親子を象徴するかのような形状ですので、増殖に関する呪術的な遺物なのでしょう。本作品が出土したカトンボ山古墳(大阪府)では、石製模造品が大量に出土しました。なかでもこちらの子持勾玉は、親がふたつつく、かなり珍しい一品です。

-

-

法隆寺宝物館

-

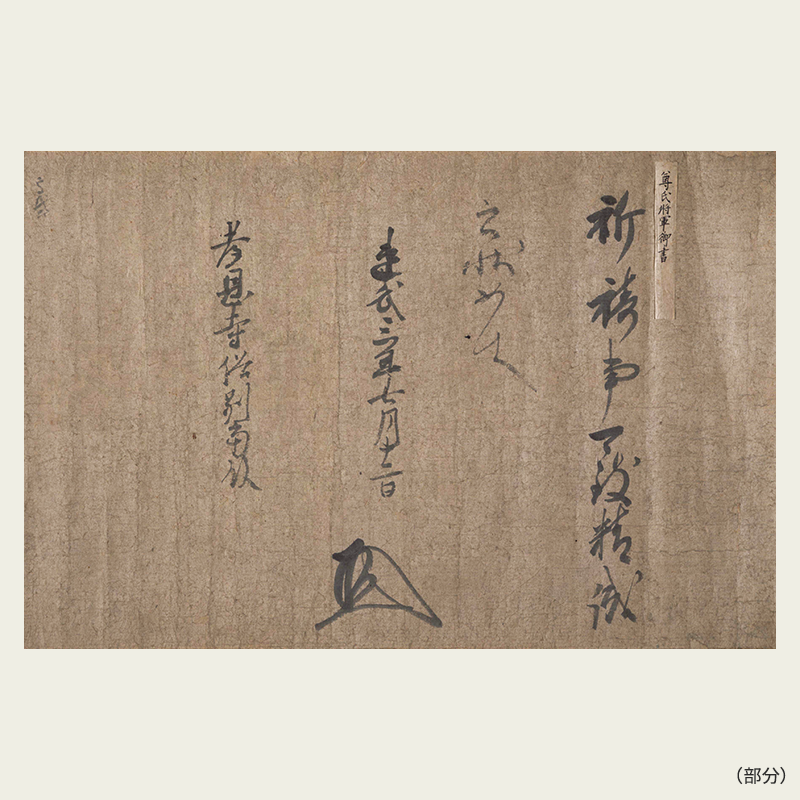

尊氏が祈祷を命じた背景を読み解く

古文書

(こもんじょ)足利尊氏等筆

南北朝時代・建武3年(1336)

- 第6室 書跡―法隆寺の古記録―

- 2025年1月28日(火)~3月23日(日)

足利尊氏(あしかがたかうじ)の御教書*(みぎょうしょ)など、4点の古文書を収めた巻物です。播磨国鵤荘(はりまのくにいかるがのしょう、兵庫県揖保郡太子町)の孝恩寺(こうおんじ)の事務管理官(尾張権守 梶原景直(おわりごんのかみ かじわらかげなお))に宛てて、尊氏が花押(かおう)を認(したた)めたこの御教書は、孝恩寺に対して誠心誠意の祈祷を命じたものです。

ときに、本作品にある建武三年七月十二日。前月の入京から十一月の『建武式目(けんむしきもく)』制定の間にあって、戦火の渦中にいた尊氏の願意とは何か。神護寺の寺僧に宛てて祈祷を命じた尊氏の御教書(建武三年九月十二日、京都・神護寺蔵)などには、「天下静謐(てんかせいひつ)」の文字がみられます。*高位の者の意思を、従者が奉って出した文書(奉書)の一種のこと

-

-

黒田記念館

-

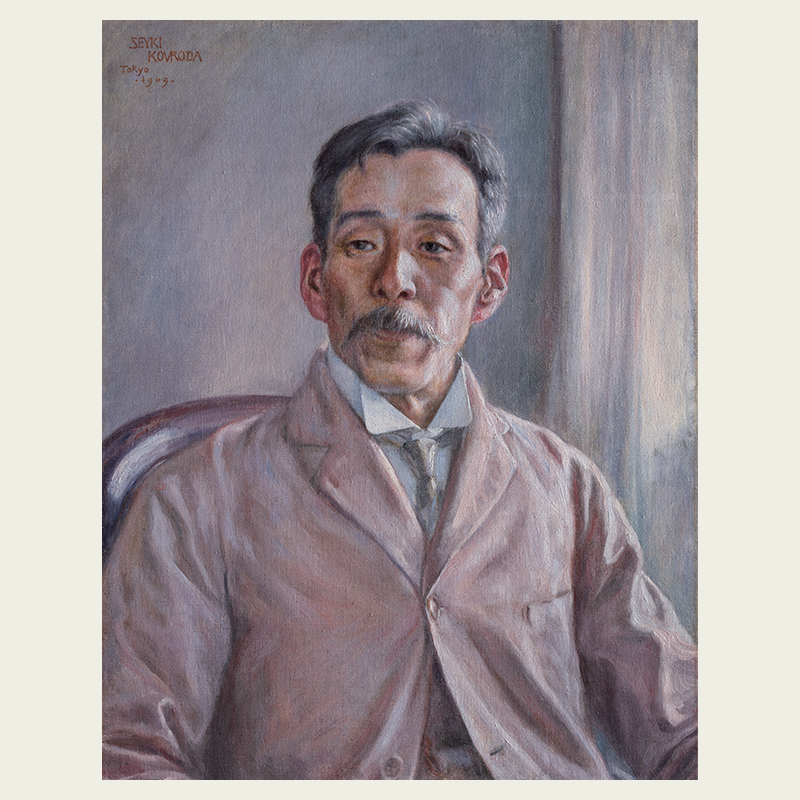

日本の天文学の礎を築いた人物

寺尾壽博士像

(てらおひさしはかせぞう)黒田清輝筆 明治42年(1909)

- 黒田記念室

- 2025年1月2日(木)~4月6日(日)

寺尾壽は、初代東京天文台長を務め、東京物理学校(現在の東京理科大学)の創設者に数えられる天文学者です。黒田は留学を控えた明治16(1883)年にフランス語を学んだ縁から、寺尾の東京大学在職25年の記念として同作を完成させました。洋画家・和田英作による肖像画も同時に制作され、天文台に贈られたことがわかっていますが、所在不明です。写真を用いずに本人をモデルとし、「大(おおい)に博士の性格を表はさう」としたという黒田の発言は、師への敬愛を物語っています。

-

-

特別展紹介〈平成館特別展示室〉

-

開創1150年記念

特別展「旧嵯峨御所 大覚寺―百花繚乱 御所ゆかりの絵画―」

- 2025年1月21日(火)~3月16日(日)

本展では、平安時代後期の仏像の最高傑作のひとつである「五大明王像」(明円(みょうえん)作)を初めて5体そろって東京で公開します。また、清和源氏に代々継承された「薄緑」および「膝丸」の伝承をもつ太刀もお見逃しなく。

◎五大明王像

(ごだいみょうおうぞう)明円作 平安時代・安元3年(1177) 京都・大覚寺蔵

通期展示

◎太刀 銘 □忠(名物 薄緑〈膝丸〉)

(たち めい ただ(めいぶつ うすみどり〈ひざまる〉))鎌倉時代・13世紀 京都・大覚寺蔵

通期展示

-

特別展「蔦屋重三郎 コンテンツビジネスの風雲児」

- 2025年4月22日(火)~6月15日(日)

江戸時代の傑出した出版業者である蔦屋重三郎(つたやじゅうざぶろう、1750~1797)は、浮世絵の世界で喜多川歌麿(きたがわうたまろ)、東洲斎写楽(とうしゅうさいしゃらく)を世に出したことで知られています。本展ではその蔦屋の活動をつぶさにみつめながら、江戸の多彩な出版文化をご覧いただきます。

◎市川鰕蔵の竹村定之進

(いちかわえびぞうのたけむらさだのしん)東洲斎写楽筆 江戸時代・寛政6年(1794)

東京国立博物館蔵

展示期間:2025年5月20日(火)~6月15日(日)

婦女人相十品 ポッピンを吹く娘

(ふじょにんそうじっぽん ぽっぴんをふくむすめ)喜多川歌麿筆 江戸時代・寛政4~5年(1792~93)頃

東京国立博物館蔵

展示期間:2025年4月22日(火)~5月18日(日)

-