コラム2

顕微鏡(けんびきょう)でみる

「画絹(がけん)」の世界

-

絹は、東アジアにおける、絵を描くための伝統的な素材です。絵画制作のために特別につくられた絹を「画絹」とよびます。画絹はどのような糸を何本使い、どのように織られているのでしょうか。時代や地域、画家による違いはあるのでしょうか。当館では、東京文化財研究所と共同で、デジタル顕微鏡を使った画絹の調査・公開を進めています。

-

私たち絵画の研究員は、作品理解の重要な手がかりとして画絹にも注目して調査を行っています。画絹の観察は、以前はルーペを使い肉眼で観察するしかなかったのですが、現在ではデジタル顕微鏡を使って拡大写真を記録にとり、これをもとに糸の幅や高さの数値を算出することが可能になりました。

しかし、このような調査の実施件数はまだ少なく、広く公開もされていません。このため当館では、2019年より東京文化財研究所と共同でデジタル顕微鏡を使った所蔵作品の画絹の調査を進めており、ようやく今年、その成果をデータベースで公開することができました。展示室ではなかなかみることができない名品の画絹の緻密な世界を、データベースを通じてお楽しみいただければ幸いです。

-

デジタル顕微鏡を使った調査の様子

-

伊勢物語八橋図(いせものがたりやつはしず)

尾形光琳筆

江戸時代・18世紀

展示予定はありません -

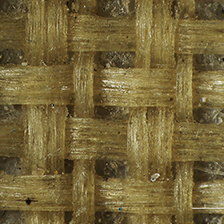

伊勢物語八橋図の画絹の200倍拡大画像