CLOSE UP!

-

本館

-

京都御所で実用された天皇の乗り物

腰輿

(ようよ)明治39年(1906)宮内省(式部職)より引継

江戸時代・19世紀

- 便殿

- 通年展示

宮廷の乗り物といえば、牛が牽(ひ)く牛車(ぎっしゃ)が印象的ですが、天皇におかれては、人が運ぶ輿(こし)という形式の乗り物を用いられます。天皇の輿には幾つか種類があり、担ぎ手が腰の高さまで持ち上げる簡易なものを腰輿(ようよ)といいます。敬して「御腰輿」と記し、「オヨヨ」とよびました。御腰輿は、天皇が宮中を移動されたり、火事などで避難される際に用いられました。こちらの御腰輿は、孝明天皇が安政2年(1855)の新嘗祭(にいなめさい)に際して用いられたものです。

-

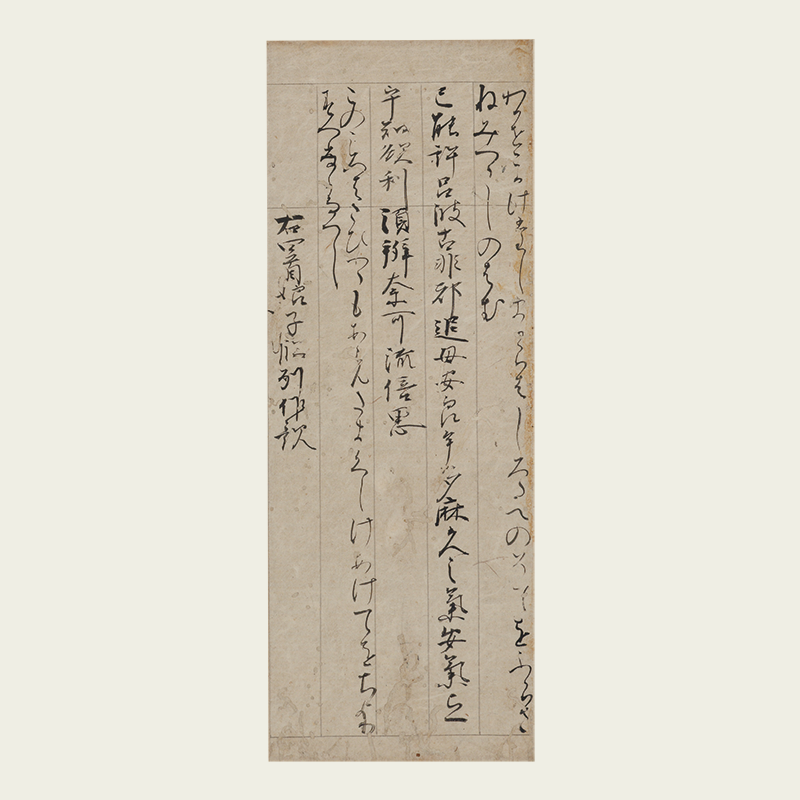

900年前に書き写された『万葉集』

天治本万葉集切

(てんじぼんまんようしゅうぎれ)伝藤原基俊筆 平安時代・12世紀

植村和堂氏寄贈

- 3室 宮廷の美術

- 11月12日(火)~12月22日(日)

『万葉集』は現存する日本最古の歌集です。本作品は、平安時代に書写された『万葉集』の主な古筆(桂宮本(かつらのみやぼん)・藍紙本(らんしぼん)・金沢本(かなざわぼん)・元暦校本(げんりゃくこうほん))とあわせ、「五大万葉集」のひとつに数えられている名品です。

天治元年(1124)6月25日の年紀があることから「天治本」とよばれます。墨界(ぼくかい)がひかれた料紙(りょうし)に、歌2首が書写されています。

令和6年(2024)は、天治元年から900年目にあたります。この節目を記念し、本館3室では、本作品をはじめとする当館所蔵の『万葉集』の古筆を一挙にご紹介します。

-

-

東洋館

-

円鏡に体現された壮大な世界観

鳥獣車馬画像鏡

(ちょうじゅうしゃばがぞうきょう)中国 後漢時代・2世紀

- 5室 中国の青銅器

- 10月1日(火)~2025年5月25日(日)

漢時代には、来世観や宇宙観などを図像や銘文で表現した鏡がつくられるようになります。本鏡は上下左右に図像があり、左に大鳥、右に龍、上下には貴人の自家用車である車馬を配しています。車馬の後ろには四本の筋があり、馬は翼を広げ、足先は文様を区画する弧線を飛び越えています。これが天翔ける車馬であることを存分に表明しています。人びとが向かおうとする理想の世界は、遥けき天空の彼方にあると考えられていたのでしょう。

-

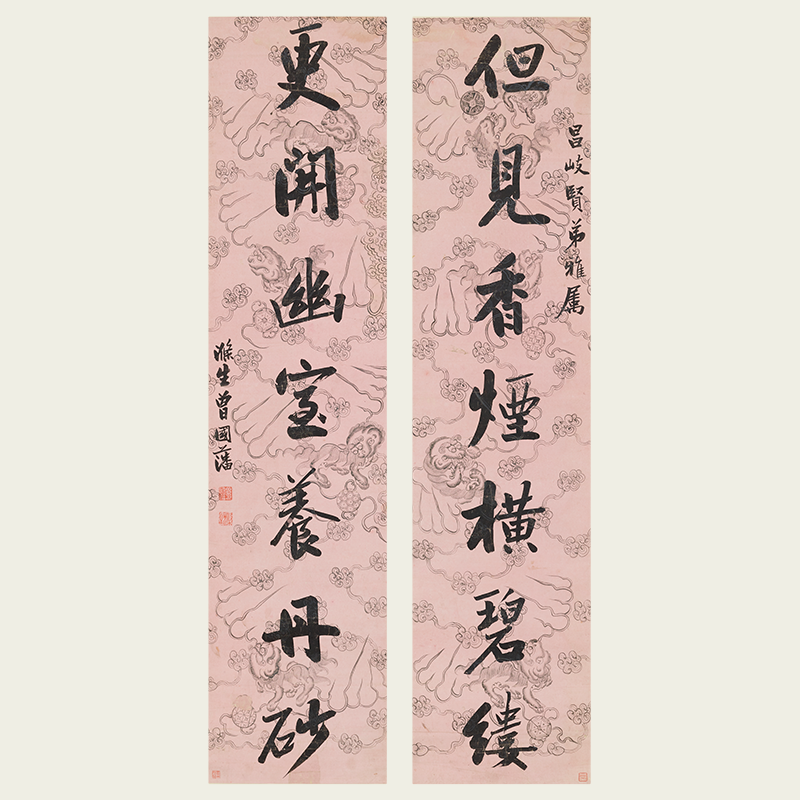

料紙の意匠に込められた部下への想望

行書七言聯

(ぎょうしょしちごんれん)曾国藩筆 中国 清時代・19世紀

林宗毅氏寄贈

- 8室 中国の書跡 彩られた紙絹

- 10月1日(火)~11月10日(日)

対聯(ついれん)は漢詩の対句を細長い2枚の紙や板に記して、門柱や屋内に掛けたものです。清時代には文人のあいだで対聯の贈答が流行し、料紙にさまざまな意匠を凝(こ)らしました。本作品もその作例で、清末の高官、曾国藩(そうこくはん、1811~72)が右腕の黄翼升(こうよくしょう、1818~94)に贈った対聯です。鮮やかなピンク色の料紙には、雲気のなか鞠(まり)に戯れる9頭の獅子(しし)が銀泥(ぎんでい)で描かれています。縁起の良い図様で、なかでも9頭の獅子は君子としての9つの心がけを表します。この料紙には、部下に対する期待や敬意の念が込められたのかもしれません。

-

-

平成館

-

守り受け継がれてきた証

「東大寺正倉院」銘軒平瓦

(「とうだいじしょうそういん」めいのきひらがわら)奈良市 正倉院所用

江戸時代・天保年間(1830~1844)

- 考古展示室

- 9月18日(水)~2025年3月9日(日)

天保6年(1835)に東大寺の建物として大きな改修を受けた際に葺(ふ)かれた瓦です。向かって右から左に「東大寺正倉院」と篆書(てんしょ)で表されています。正倉院は、奈良時代に光明皇太后が、東大寺廬舎那仏(るしゃなぶつ、大仏)に奉献した聖武天皇の遺愛の品々を納めるため、東大寺境内に建造された宝物庫です。今日まで修理の際に屋根瓦が葺き替えられてきました。本例は一部が欠け、経年による風化がありますが、正倉院や宝物を守り伝えたことを示す大切な文化財です。

-

-

法隆寺宝物館

-

鮮やかな緑色の顔をした鳥の神様

◎伎楽面 迦楼羅

(ぎがくめん かるら)飛鳥時代・7世紀

- 第3室 伎楽面

- 金・土のみ公開

飛鳥時代に大陸から伝えられた仮面芸能の伎楽。中世には廃絶したため、幻の芸能ともよばれますが、現存する最古の伎楽面は法隆寺宝物館でご覧いただけます。迦楼羅はインド神話のガルーダに由来し、仏法を守護する鳥の神様です。経年により彩色の多くは剝落しますが、本来は肌が緑色、両頬から垂れる肉が赤色と、目にも鮮やかな仕上がりだったようです。中2階のデジタル法隆寺宝物館で展示中(~2025年1月26日(日))の復元模造もお見逃しなく。

-

-

黒田記念館

-

制作のインスピレーションを与えた人物

《昔語り》の僧侶

(《むかしがたり》のそうりょ)黒田清輝筆 明治28年(1895)

- 黒田記念室

- 10月1日(火)~12月22日(日)

フランスから帰国した明治26年(1893)、黒田は初めて京都を訪れました。偶然立ち寄った清閑寺(せいかんじ)で、高倉(たかくら)天皇と小督局(こごうのつぼね)の悲恋という同寺に伝わる『平家物語』の逸話を黒田に語り聞かせたのが、本作品に描かれる僧侶です。この時の経験は、《昔語り》という大作の構想を導きます。僧侶の名は岩佐恩順(いわさおんじゅん)、黒田は「穢(きたな)い坊主」と回想していますが、《昔語り》のスピンオフ的に描かれた本作からは、彼の人となりに惹かれるところがあったことが伝わります。

本館特別1・特別2室では特集「没後100年・黒田清輝と近代絵画の冒険者たち」(~10月20日(日))を開催中です。

-

-

特別展紹介〈平成館特別展示室〉

-

挂甲の武人 国宝指定50周年記念

特別展「はにわ」

- 10月16日(水)~12月8日(日)

本展の1番の見どころは史上初めて5体揃う「埴輪 挂甲の武人」です。また王の副葬品である耳飾や大刀など国宝のみの展示室もあります。

埴輪 挂甲の武人

(はにわ けいこうのぶじん)(左から)国宝 埴輪 挂甲の武人 群馬県太田市飯塚町出土 古墳時代・6世紀 東京国立博物館蔵、重要文化財 埴輪 挂甲の武人(部分) 群馬県太田市成塚町出土 古墳時代・6世紀 群馬・(公財)相川考古館蔵、埴輪 挂甲の武人 群馬県太田市出土 古墳時代・6世紀 アメリカ・シアトル美術館蔵、埴輪 挂甲の武人 群馬県伊勢崎市安堀町出土 古墳時代・6世紀 千葉・国立歴史民俗博物館蔵、重要文化財 埴輪 挂甲の武人 群馬県太田市世良田町出土 古墳時代・6世紀 奈良・天理大学附属天理参考館蔵

●金製耳飾

(きんせいみみかざり)熊本県和水町 江田船山古墳出土

古墳時代・5~6世紀

-

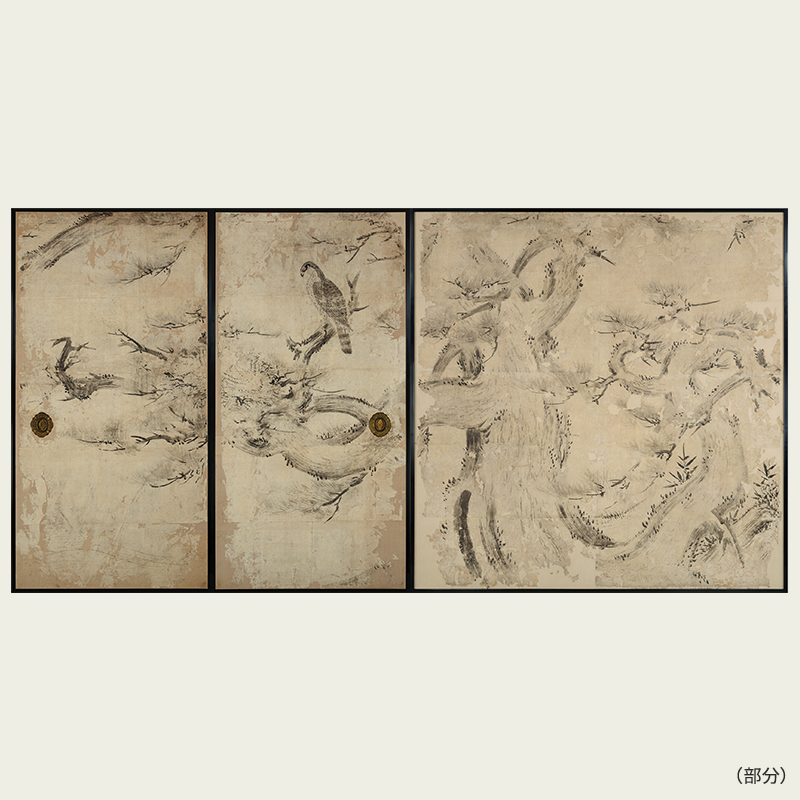

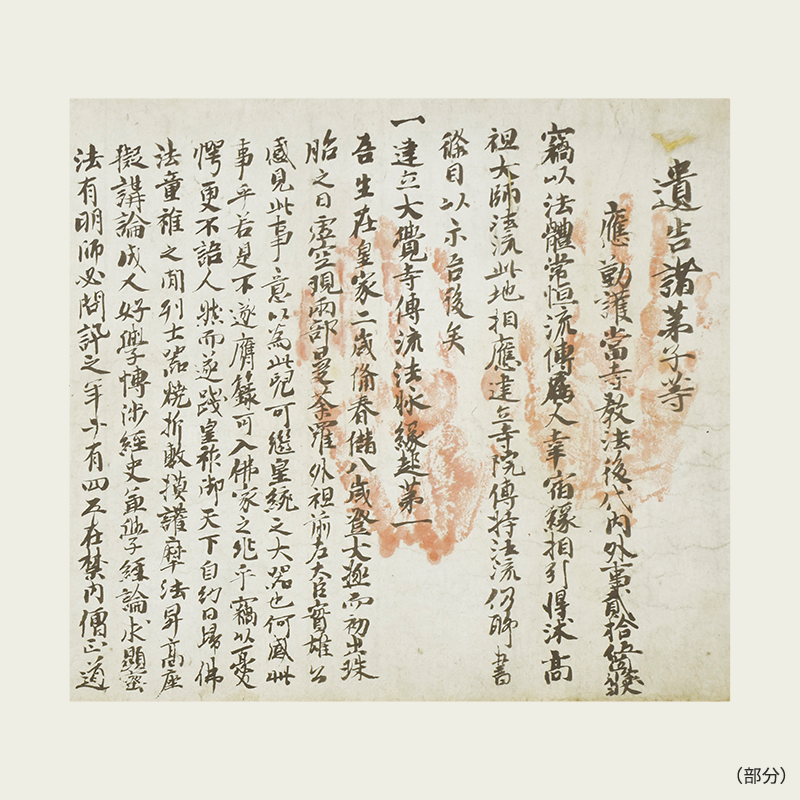

開創1150年記念

特別展「旧嵯峨御所 大覚寺―百花繚乱 御所ゆかりの絵画―」

- 2025年1月21日(火)~3月16日(日)

京都・大覚寺は、かつて皇族や貴族が住職を務めた門跡寺院(もんぜきじいん)としてしられています。本展では歴代天皇の宸翰(しんかん)をはじめ、天皇家ゆかりの寺宝をご紹介します。

◎松鷹図

(まつたかず)狩野山楽筆

安土桃山〜江戸時代・16~17世紀

京都・大覚寺蔵

展示期間:2025年1月21日(火)~2月16日(日)

●後宇多天皇宸翰 御手印遺告

(ごうだてんのうしんかん おていんゆいごう)後宇多天皇筆

鎌倉時代・14世紀

京都・大覚寺蔵

展示期間:2025年2月18日(火)~3月16日(日)

-